音学Lesson

防音・音響のヒミツ

-

-

音のこと、どれだけご存知ですか?

知れば知るほど奥深い、

防音・音響のヒミツを徹底解剖!

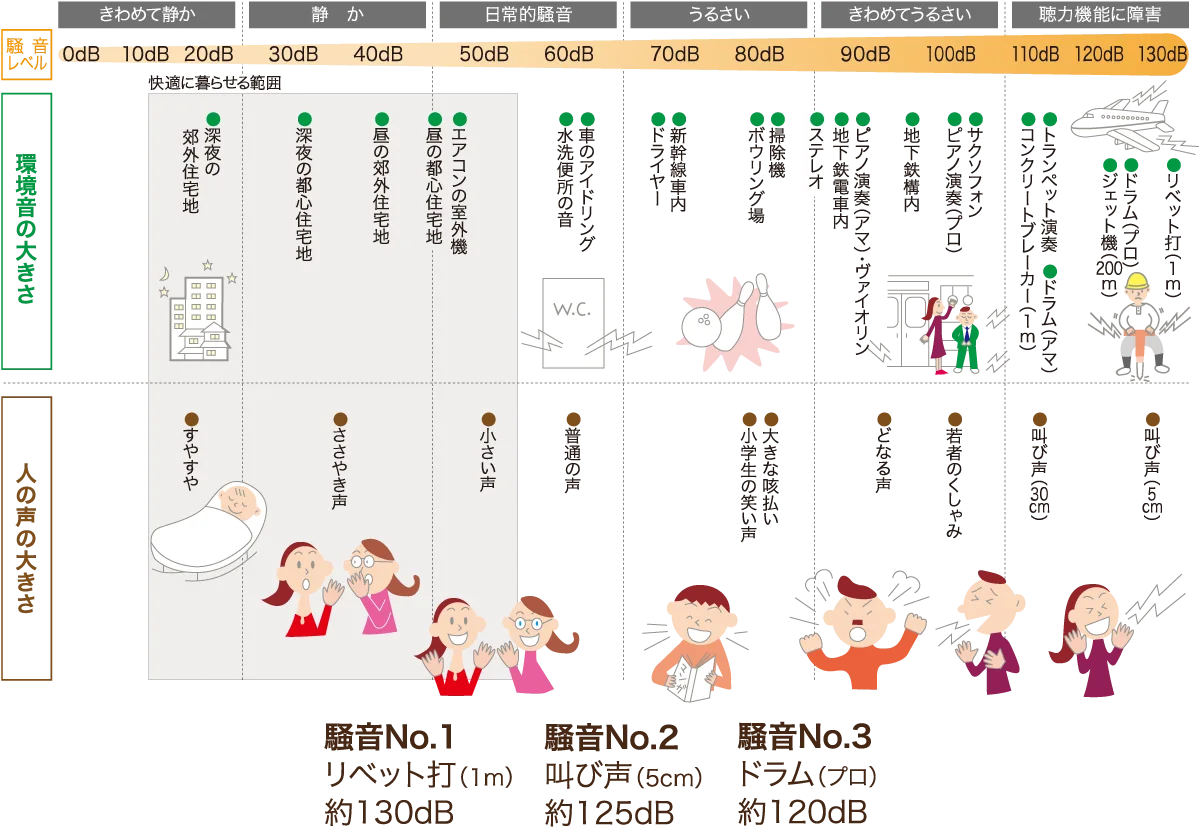

Lesson 1巷の騒音で一番うるさいのはどれ?

Lesson 2遮音のすごさは計算できる?

● 「遮音」効果は引き算で計算できます。

いろいろな音のある中で快適に暮らすには、音を「入れない」「出さない」ことが大切です。比較的快適で静かに生活できるのは40dB∼50dB程度までですから、それ以上の音がまわりにあるとき、あるいはそれ以上の音を発する部屋には、適切な遮音構造で音を遮っておきましょう。

● 数字(dB)での遮音効果の説明

同じ遮音効果をもった部屋でも用途や人の感じ方によって、満足いただけるケースとそうでないケースがあります。それを少しでもなくして事前にご理解いただくために、DAIKENでは遮音の効果を必ず数字(遮音性能)で提示しています。

※遮音性能は開口部を除く500Hz時の目安で、現場の性能を保証するものではありません。

Lesson 32倍で4倍?遮音と費用のホンネ

● 遮音性能を2倍にすれば、費用は4倍になります。

放送局のスタジオのように、ほぼ完璧な防音ルームをつくることも不可能ではありませんが、防音は予想以上にお金がかかることも事実。一般に建物の遮音性を5dB(約1.4倍)上げようとすると、その費用は約2倍になるといわれています。したがって、10dB(2倍)の遮音性能を得るには実に4倍もの費用がかかります。どの部屋を、どのレベルの遮音設計にするか、特にハイレベルな遮音をお望みの場合は、慎重にご検討することをおすすめします。

遮音構造によるコストアップ例

Lesson 41に遮音、2に吸音、3に音響コントロール

- 一般に、防音と遮音は同じ意味で使われ、音を通さないことが防音だと考えられています。しかし、実際は異なり、音を通さないことを示す遮音と室内の音の響きをコントロールする吸音を併せて防音といいます。お部屋の遮音性能だけを高めると、部屋中に音がビンビン響いてしまい、長時間滞在すると生理的な苦痛を感じてしまいます。快適な住まいづくりの防音は、遮音だけでなく、室内の音の響きにも配慮した吸音が大切です。特に、専用の防音室をつくる場合は、室内にただ吸音を施すのではなく、用途に合わせて吸音材料を選定する音響コントロールが大切になります。

-

遮音、吸音、音響コントロールを

考えていない部屋 -

遮音、吸音、音響コントロールを

考えた部屋

Lesson 5伝わり方によって、音は2種類に分かれます。

-

音には、空気中を伝わって耳に届く「空気音」と、床や壁などを伝わって聞こえてくる「固体音」の2種類があります。一般的に、住宅ではこれらの音が同時に存在します。そもそも伝わり方が違うものなので、遮り方も全く異なります。遮りたい音がどんな音なのか、初めからしっかり見極めておく事が重要です。

-

空気中を伝わって耳に届く音のこと。

【例えばこんな音】

ジェット機の音、自動車の音、楽器の音、人の話し声…etc. -

床や壁などの固体を伝わって聞こえてくる音のこと。

【例えばこんな音】

2階の足音やスピーカーの振動音、電車やトラックの振動、トイレの排水音…etc.

-

-

屋内の空気音も固体音もしっかりと遮るために、DAIKENはさまざまなプランをご用意しています。

※ただし、車や電車から発生する様な固体音(振動)については対応できません。

空気音と固体音を防ぐためのポイント

それぞれ防ぎ方が異なる「空気音」と「固体音」。

どんなことに気を付けて住まいを設計すればいいのか、その秘訣をご紹介します。

を防ぎたい

を防ぎたい

-

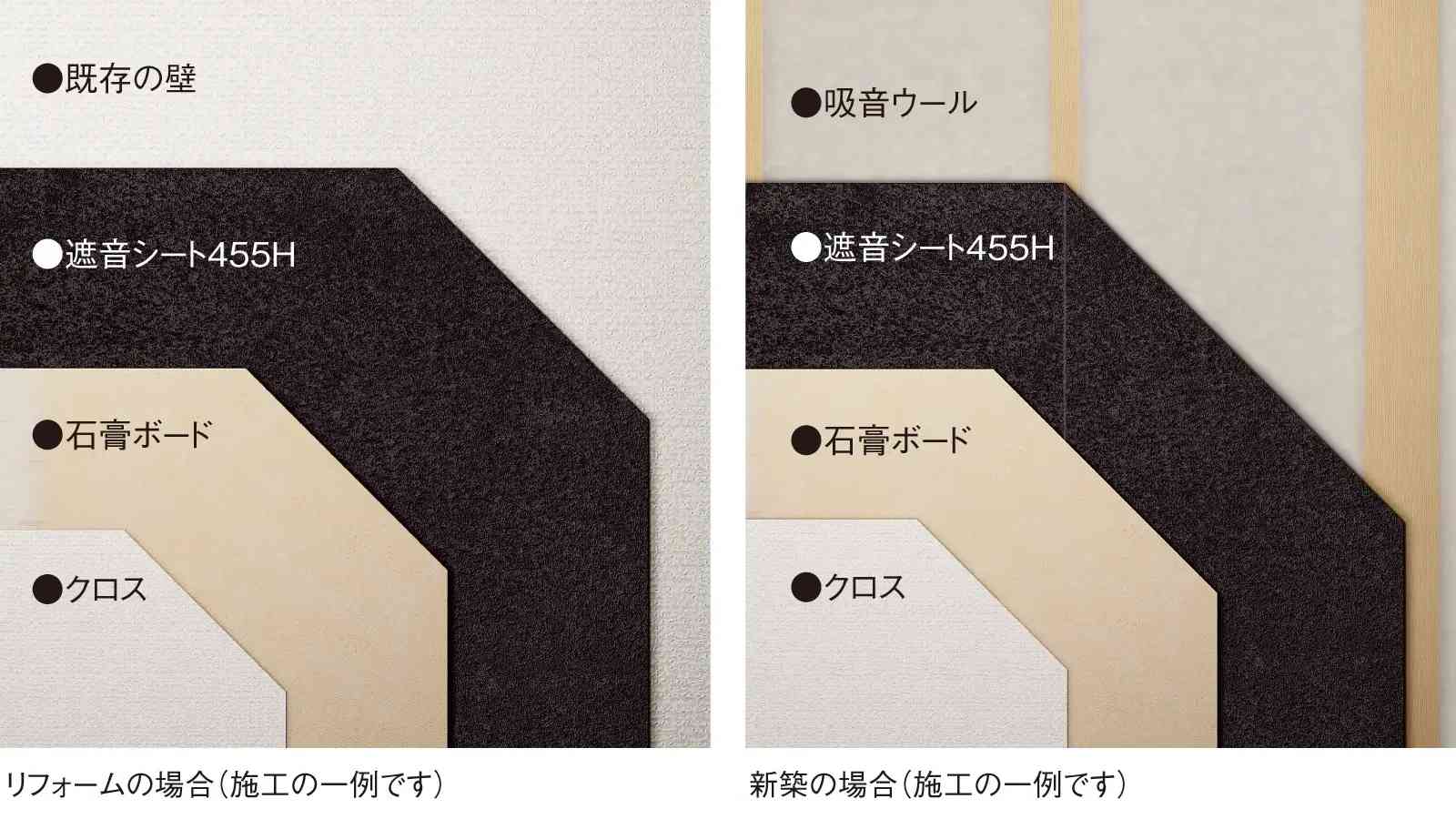

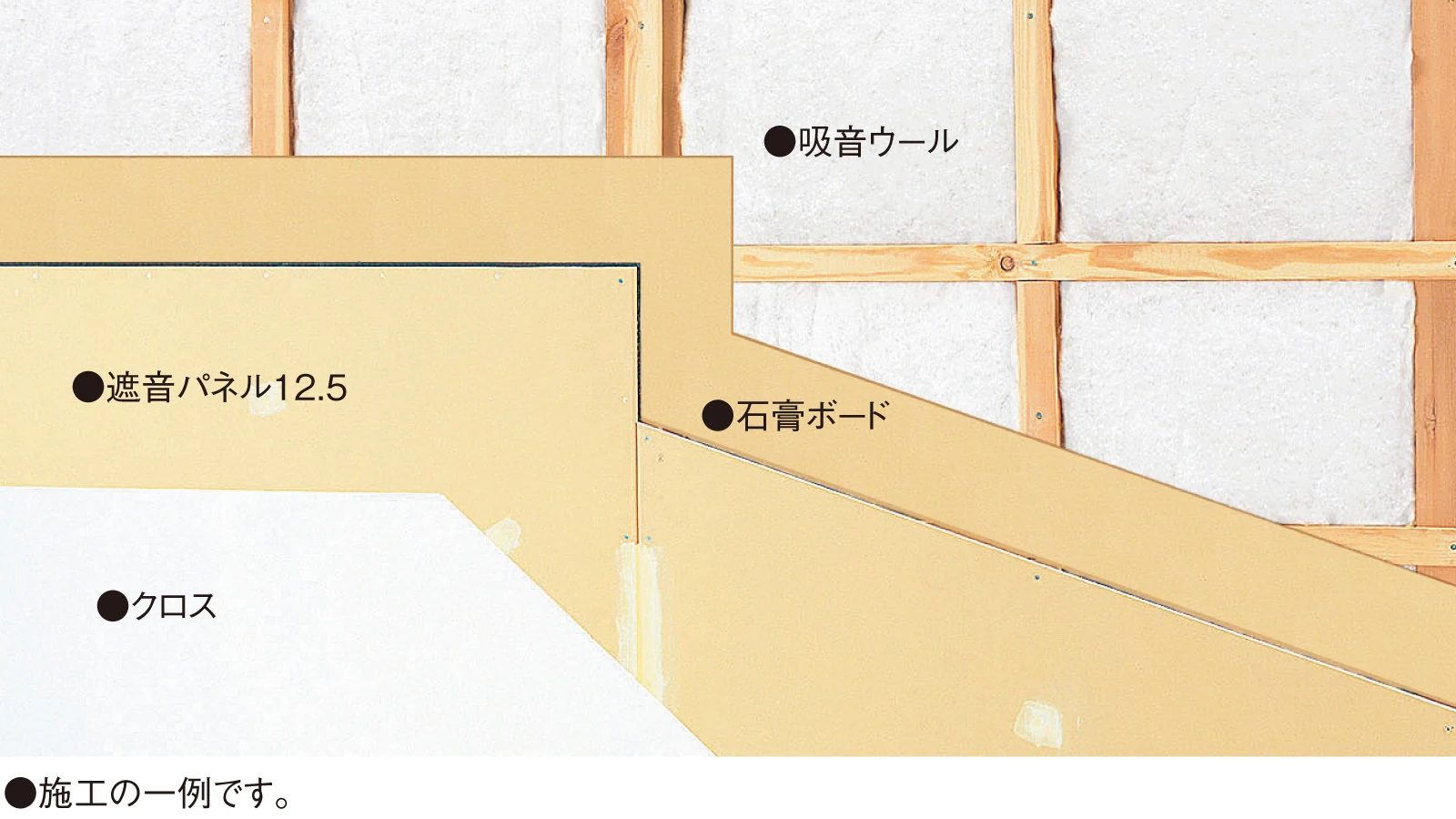

より重く、より厚い材料を選ぶ

天井や床、壁の遮音性能は、使用材料の単位面積当たりの重量によって決まり、重ければ重いほど遮音性能はアップします。

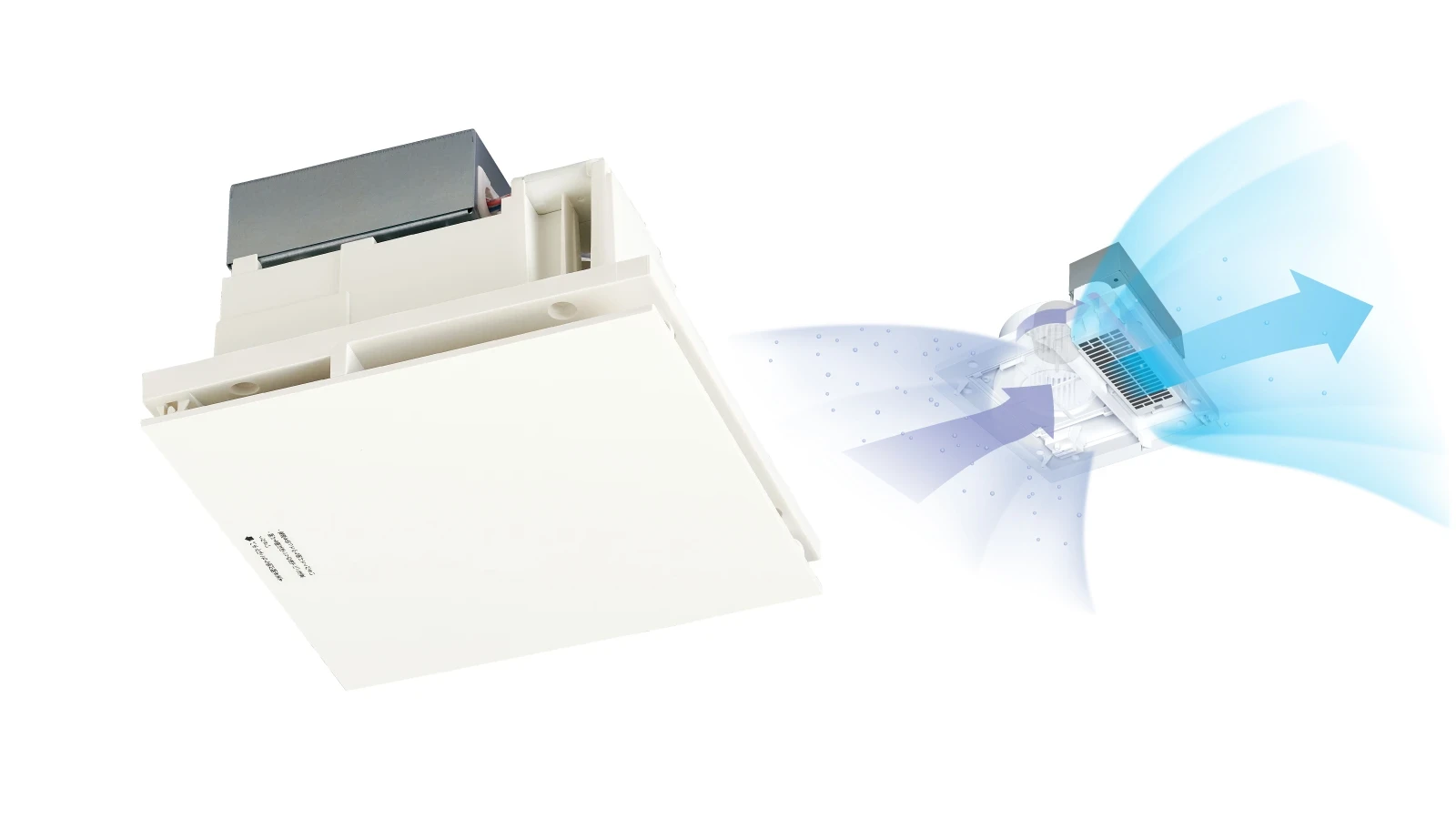

スキ間をなくす

音は空気の振動ですから、空気の通るスキ間があると、そこから音が漏れてしまいます。ドアや窓のスキ間、天井・床・壁の取り合い部のスキ間、換気口など、音の通り道になる箇所は確実に対処することが肝心です。

-

コインシデンス効果(共振)を防ぐ

重くて硬い材料には、コインシデンス効果と呼ばれる、特定の周波数になると遮音性能が低下する弱点があります。これを防ぐポイントは、各種材料を複合して使うこと。材質によってコインシデンス効果が起こる周波数が異なるので、複数の材料を組み合わせることで、遮音性能の低下を抑えることができます。

壁や窓を二重にする

遮音性能を上げるためとはいえ、むやみに壁を厚く、重くするわけにはいきません。そこでおすすめするのが、壁や窓を二重にする「多重構造」。2枚の壁の間の空気層が遮音を手助けしてくれるから、1枚の壁を厚くするよりも高い遮音性能を発揮できます。

を防ぎたい

を防ぎたい

-

構造を強くする

建物自体の強度もまた、固体音の防音に関係があります。構造が強いほど、遮音性能もアップするので、木造よりもコンクリート造のほうが遮音性が高いといえます。木造住宅においては、梁や根太を太くするなどして構造の強度を高めることをおすすめします。

-

クッション性のある材料を使う

足音や落下音を防ぐには、カーペットや木質フロアの下地にクッション性のある下地材を敷き込むのが効果的です。

-

浮き床にして、構造体と離す

非常に高度な遮音が必要な場合には、床の下に防振ゴムを置いて建物から浮かせる「浮き床構造」にして、固体音の伝わりを軽減する方法もあります。この方法は、2階床から発生する空気音にも有効です。

音響音楽鑑賞や楽器演奏・音の響きを楽しみたいなら音響。

美しい音、心地よい音の響きを楽しむ部屋づくりが「音響」の考え方。

プロ仕様のピアノルームや楽器練習室を設計できます。

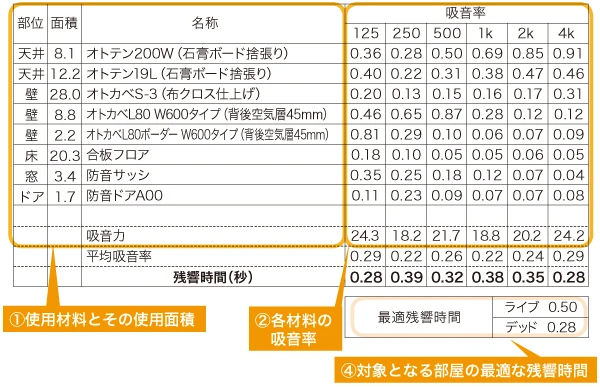

音響効果について

音響効果を表す基準として「残響時間」があります。この「残響時間」とは、部屋の中に音を充満させた後、音を止めて60dB減衰するのに要する時間をいいます。下図は、部屋の容積と使用目的に応じた最適な「残響時間」の目安を示しています。たとえば、12畳の部屋で最適な残響時間0.5秒は、6畳の部屋では長すぎることがわかります。

音響シミュレーション

建築前に室内の音の響き(残響時間)を計算によりシミュレーションし、室内の音響設計をします。

※この計算結果は一応の目安程度としてお考えください。

●モデル名ホームシアター(音響シミュレーションの一例) 室の表面積84.6㎡ 室の体積49.6㎥

音響シミュレーションの方法

対象となる部屋の体積および仕上げ材の面積を入力(①)して、各仕上げ材の吸音率(②)から部屋としての残響時間をシミュレーションします。その結果が③のグラフとなります。部屋の容積によって最適な残響時間(④)が決まります。この例では最適残響時間は0.28秒(デッド)∼0.50秒(ライブ)ですので、各周波数(横軸)が最適残響時間内になるように設計します。

残響時間とは…

室内音場を評価する基本的な概念で、音が部屋に定常的に行き渡った状態で、音を途切らせた時から音の大きさが60dB減衰するまでの時間として定義されます。単位は秒です。部屋の用途・大きさによって最適とされる残響時間は変わります。残響時間が長いほど響きが多く(ライブ)短いほど響きが少ない(デッド)状態を表します。

住まいの音響 ワンポイントアドバイス

音響設計の基本は、室内に音の焦点(音圧の極端に高い部分)や死点(音圧の極端に低い部分)をつくらないこと。そうすれば、フラッターエコー(不自然な音の響き)やブーミング(室内共鳴)現象を防ぎ、良好な音場を効果的につくりだすことができます。

吸音・反射・拡散効果を高めるための音響設計

-

●不整形な壁面構成にする

-

●コーナーに収納家具を配置する

-

●折り曲げや凹凸のある壁材を使用する

-

●吸音材と反射材をランダムに配置する

-

●対向する壁面を吸音材と反射材で構成する

防音建材・音響製品

関連コンテンツ

音の基礎知識

防音建材・音響製品選びの基礎知識

特設コンテンツ

- 防音建材・音響製品コラム(記事)

- 家の中で意外とうるさい足音、どう対策する?

- マンションの床リフォームで知っておきたい 浮き床工法とは

- 残響時間とは リビングや演奏部屋、オーディオルームならどの程度が理想?

- 【防音】自宅スタジオのつくり方とは?設置方法や必要な防音建材

- 吸音材の貼り方。注意点について解説

- 騒音対策グッズのタイプ別おすすめ3選。タイプ別に防音アイテムを紹介

- 騒音対策は賃貸物件でもできる?おすすめの防音対策10選

- ”防音”で快適生活! 楽器を演奏したい、犬が吠える、足音が気になる

- 部屋の”防音”を究める。ホームシアターから自宅スタジオまで趣味を満喫

- 部屋の防音に“吸音”する天井材を! 生活音と反響音によるストレス対策にも有効!

- “床の防音”対策! マンションでも子どもの足音を軽減できる効果的な方法を教えて!

- “ドアの隙間”、アンダーカット・ガラリはなぜあるの? 音漏れを防ぐドアリフォームとは

- 部屋の“防音”を考える。目的に合った遮音と用途に合った響きを得て快適なサウンドライフを!

- 部屋から声が漏れにくくなる方法を知りたい! 換気口・通気口の防音対策をして快適な住まいに

- ずっと住む家だから。屋外の音が気にならない、ゆったりくつろげる“夢のごろ寝リビング”へリフォーム!

- “WEB会議”の音声をクリアに! 吸音・調湿・音配慮で長時間過ごせる快適空間を(テレワーク向けのリフォームシリーズ Vol.2)

- 防音室で夢実現! 歌も楽器演奏もOK!! 仲間と気兼ねなくセッションできる部屋づくり

- 趣味をネットで生配信したい! 部屋の防音対策も忘れずに

- 勉強に集中できる勉強部屋が欲しい! 騒音対策や部屋のレイアウトのポイント

- 防音対策で騒音ストレスを低減! ちょこっと防音リフォームで寝室を快適に

- 畳をフローリングにリフォームするなら床の防音を! マンションの階下に響く衝撃音を低減させるための防音対策

- マンションでの部屋の防音を考えインテリアとしてのおしゃれさ実現と盲点をカバーする防音対策

他にも防音建材・音響製品に関する情報が満載

防音建材・音響製品

FAQ・お問合せ

- よくある質問

-

- 遮音シートを床に使用して、防音効果がありますか。

-

遮音シートを床に使用しても、ほとんど防音効果は期待できません。木造戸建住宅であれば遮音マット等を、マンションであればオトユカベースN・オトユカベースSをご使用ください。

- 防音用施工部材「気密遮音コーキング333K」は普通のコーキングとどこが違いますか。

-

時間が経っても肉痩せしにくい材質を用いて、経年変化による隙間が発生しにくくしています。また、ある程度比重を高く設定し、遮音性能を損なわないようにしています。

- 音響壁材オトカベS-3を使うのですが、仕上は布クロスで無ければダメですか?

-

必ず布クロスで仕上げて下さい。

表面にビニルクロスを張ってしまうと、クロスが音を反射させてしまい、オトカベS-3の特長である吸音性能が発揮できなくなります。 - 防音用施工部材の吸音ウールの素材は何ですか。

-

素材はPET繊維です。ペットボトルと同じ素材です。断熱材ではありませんのでご注意ください。また、不燃材料の認定も取得していません。

- 遮音下地を施工する木造の2階に、床暖房を設置したいのですが、遮音マットや床コンビボードの上に施工できますか。

-

遮音マットの場合は、遮音マット上に合板12mm厚を捨て張りし、その上に床暖房を設置してください。床コンビボードは、床暖房の熱により変形し、目隙や床鳴りが発生する場合がありますので、施工できません。

Webカタログの閲覧・請求は、下記のボタンからご依頼いただけます。

防音・音響仕様についてのご相談は、サウンドセンターにて承ります。

防音お問い合わせ先 : サウンドセンター

東京:03-6271-7785

大阪:06-6205-7245

受付時間:平日10:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

GW休業期間中(4/27~4/29、5/3~5/6)はお問い合わせのご対応及び資料等の発送をお休みさせていただきます。

あらかじめご了承ください。

- 防音建材・音響製品ページ人気ランキング