畳をフローリングにリフォームするなら床の防音を! マンションの階下に響く衝撃音を低減させるための防音対策

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

日本では住宅の床材として昔から畳が使われてきました。しかし今ではライフスタイルが変化し、畳からフローリングにリフォームしたいと考える人も少なくありません。では畳からフローリングにリフォームするときには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

特にマンションで畳をフローリングにリフォームをしたい場合、歩く音や物の落下音を階下に響かせないための防音対策が大切です。今回は、畳からフローリングにリフォームする際の防音対策に焦点をあてて解説します。

畳とフローリング それぞれの魅力とは?

日本の風土に合った畳と、洋風の空間をつくりやすいフローリングにはそれぞれの魅力があります。リフォームを考えるなら、まず畳とフローリング、両方のメリットを知っておきましょう。

●畳のメリット

・メリット

一般的ない草畳が持つメリットの1つは調湿機能です。い草は水分を吸収・放出してくれるので、湿度の高い日本に合った床材といえるでしょう。また、い草の畳は香りを楽しめるだけでなく断熱効果や吸音効果が高く、衝撃音をある程度軽減できます。畳敷きの和室では、ほかの部屋に比べて静けさを感じませんか。空気を含んだい草の弾力性によって、歩行音や物を落とした時の衝撃音が和らぎ、和室はほかの部屋に比べて静かに感じられることが多いのです。

和紙(※)畳を使った育児コーナーづくりについては、下記の記事をご参照ください。

関連記事⇒「赤ちゃんがいるリビングに! カビの発生やダニの増殖に強く、肌にやさしい”畳”で安心な育児コーナーを」

(※)機械すき和紙を使用しています。コウゾ・ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。

琉球畳について詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「琉球畳とは? 置き畳、ユニット畳との違いと、畳表の材料となる七島藺、イ草、和紙畳の違い」

(※)写真はイメージです。弊社製品ではありません。

●フローリングのメリット

・メリット

フローリングは耐久力にすぐれている床材なので、メンテナンスを適切にすれば長期にわたって使えます。埃や汚れが入り込む部分も少なく、掃除も比較的簡単なので、汚れてもサッと拭けば美しさを維持できます。きれいな状態を保ちやすい床材だといえるでしょう。

また、フローリングの素材には様々なものがあり、インテリアテイストに合わせやすいのもメリットです。無垢材のフローリングは見た目にも肌触りの心地良さやぬくもりが感じられ、部屋をやさしい雰囲気にすることができます。表面に化粧シート加工を施したフローリングはデザインの幅がさらに広く、石目柄や木目柄を表現して仕上げたものもあり、部屋の用途やインテリアに合わせて選べます。

畳からフローリングにリフォームする際 まず考えるべき注意点

(※)写真はイメージです。弊社製品ではありません。

「畳からフローリングに変えたい」、そう考える理由としては以下のようなことが考えられます。

・家族構成の変化(例:子どもが独立して家を出た)

・部屋をイメージチェンジしたい(例:スタイリッシュな雰囲気にしたい)

・趣味を充実させたい(例:ダンスやヨガなどが楽しめるスペースを確保したい)

室内で特に広い面積を占めている床材の変更は、部屋のイメージを大きく変えたい場合に選択肢の1つとなるでしょう。畳の張り替えを検討するタイミングで、フローリングへのリフォームを考える方も多いのではないでしょうか。

では、畳からフローリングへのリフォームを検討するときには、まずどのような点に注意すればよいのでしょうか。リフォームする前に確認しておきたいことをご紹介します。

和室からのリフォームについては、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「和室をおしゃれにリフォーム! ドアの扱いと、洋室・和室・和モダンのメリット・デメリット」

●フローリングの種類

フローリングはいくつかの種類に分けることができます。メリットやデメリットも考慮して、予算や目的、生活スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

・無垢フローリング

天然の木から切り出した材料を、そのまま板にした床材です。自然の木が持つぬくもりを感じられ、調湿機能もあるため、ある程度室内の湿度を調節してくれますが、メンテナンスの手間がかかったり水に弱いなどのデメリットもあります。

・複合フローリング

天然木を薄く加工した床材、または木目柄のシートを基材となる集成材や合板の上に貼り付けた床材です。複合フローリングは、厚さ2〜3mm程度の天然木を張り付けた挽き板フローリング、厚さ0.2〜1mm程度の天然木を張り付けた突板フローリング、そして石目調や木目柄のプリントをしたシートフローリングに分けられます。価格や品質は、挽き板、突板、シートでそれぞれ異なります。

●防音対策を十分に講じる

床を畳からフローリングにリフォームすると床材の弾力性が低くなるので、防音対策を十分に講じることが必要です。物を落とした際の落下音や歩行音、音楽の重低音などが、畳敷きの頃より響くようになるおそれがあります。特に、マンションの場合は隣室や下の階を意識した防音対策をしましょう。マンションでは管理規約で床材の遮音性能が規定されていることが多いので、まずはお住まいのマンションの管理組合に確認してください。

リビングを静かで落ち着ける空間にしたい方は、下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「ずっと住む家だから。屋外の音が気にならない、ゆったりくつろげる“夢のごろ寝リビング”へリフォーム!」

畳からフローリングにリフォームする方法 重ね張りと張り替えとは?

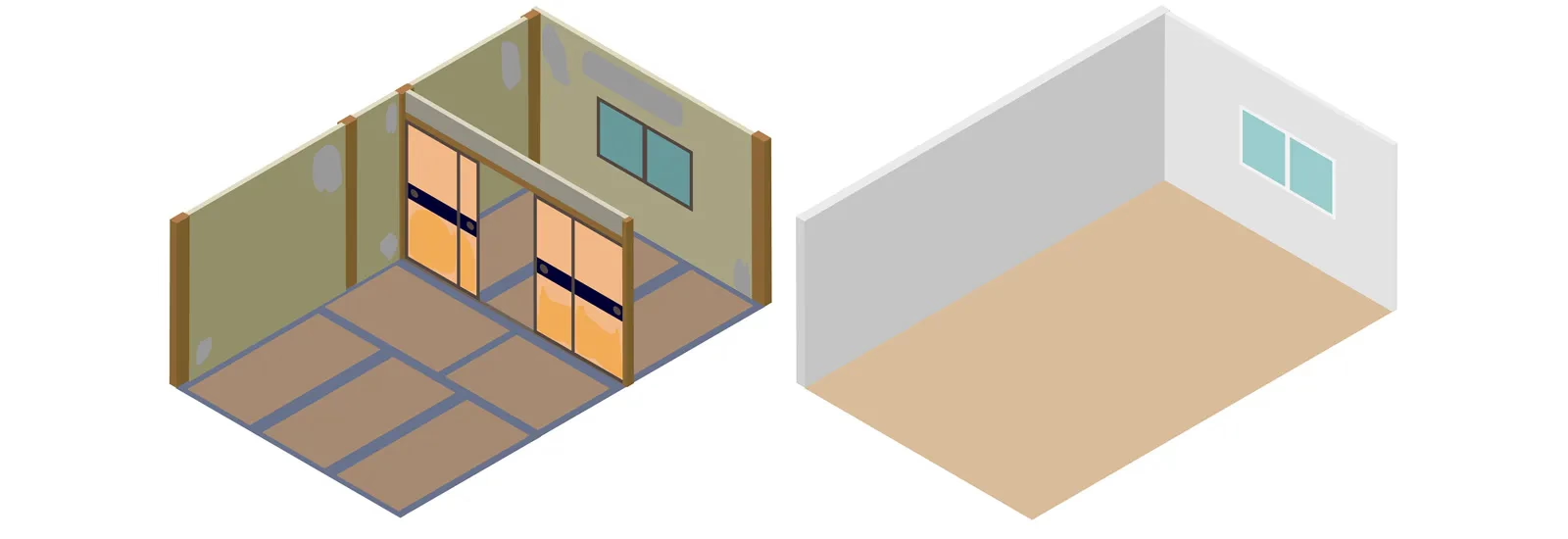

フローリング材の選択に加えて、フローリングへのリフォーム方法も検討しましょう。フローリングへのリフォーム方法には、重ね張り(上張り)工法と、張り替え工法の2種類があります。それぞれのメリットと注意点をご紹介します。

●重ね張り(上張り)工法

重ね張り工法とは、畳の上からフローリングを張るリフォーム方法です。畳を剥がして破棄する手間がないため、短期間でリフォームが完了しますが、床の高さが上がることでドアの開閉に支障が出ることも考えられます。さらに、リフォームの工程で畳を剥がすことがないため畳や下地の状態を確認できない点は、看過できない大きなデメリットです。腐食やシロアリの被害などを見逃してしまうと、二重になった床の下で知らない間に劣化が広がっていくかもしれません。しかも、畳とフローリングの間には湿気が溜まりやすいため、フローリング材の下でカビが発生したりダニが増殖したりするリスクもあり、推奨されていません。

●張り替え工法

張り替え工法とは、畳をすべて剥がしてからフローリングを張るリフォーム方法です。畳を剥がして下地の状態を確認し、傷みやシロアリの被害などがあれば、リフォームの工程で修繕できるため、張り替え後の懸念が少ない工法といえるでしょう。

その一方で手間がかかるため、工期は長くコストも高くなります。また、前述のように畳を剥がす分、防音性が低下する可能性もあり、新たな防音対策が必要です。

フローリングの上に敷くだけで畳スペースがつくれる“置き畳”については、下記の記事をご参照ください。

関連記事⇒「畳をフローリングに敷いて寝転がる快感! 気軽に楽しめる“置き畳”の魅力と畳の部屋の使い方」

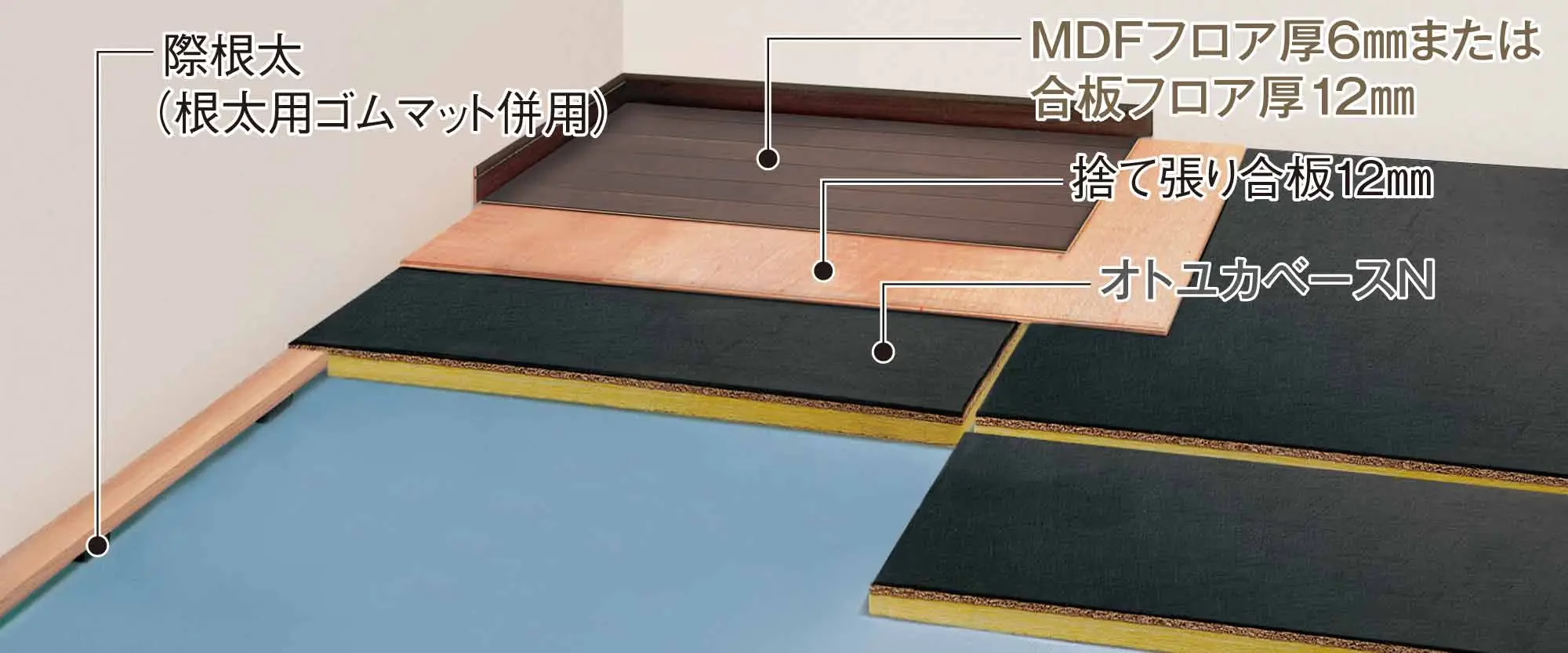

床の下地に防音材を使用して衝撃音レベルを低減

フローリングへのリフォームで防音効果を高めるにはどうすればよいのでしょうか。畳をフローリングに変える場合の衝撃音対策におすすめなのが防音フロアです。また、床の衝撃音を根本から改善したい場合は、床下地に防音材を使用するという方法があります。

DAIKENでは床下への防音対策として、防音床下地『オトユカベースN』と『オトユカベースS』の2種類を揃えています。

●『オトユカベースN』

『オトユカベースN』は、グラスウール64kg品(25mm厚さ)、パーティクルボード(9mm厚さ)、無機物配合アスファルト(6mm厚さ)の3層でできた合計40mm厚の防音床下地材です。遮音性能は日本建築学会がマンションなどで推奨する軽量床衝撃音の遮音等級LL-45を実現しており、「聞こえるが意識することはあまりない」とされるレベルの防音機能があります。

木質フロア仕上げのほか、石貼り仕上げ(※1)やクッションフロア仕上げにも対応しているので、お好みの仕上げ材を選べるのも魅力です。また、どの仕上げ材を選んでもLL-45を実現します(※2)。さらに、木質フロアとクッションフロア仕上げには、畳と同じくらいの衝撃吸収性能があり、転倒時のケガのリスクを抑えます。

(※1)石貼り仕上げ時は条件が細かくあります。詳細は設計施工資料カタログをご参照ください。

(※2)現場の性能を保証するものではありません。

●『オトユカベースS』

『オトユカベースS』は、小根太(厚さ12mm)、合板(厚さ5.5mm)、不織布(厚さ20mm)の3層で構成された合計37.5mm厚の専用下地パネルと、無機物配合アスファルトマットで作られた厚さ12mmの専用制振マットを組み合わせた防音床下地材です。

『オトユカベースN』より薄い仕上がりでありながらも、LL-45の遮音性能は変わらないので、天井高を確保しつつ床衝撃音を軽減します。

フローリングにはメリットがたくさんありますが、畳をフローリングにリフォームする際は、防音対策が重要です。マンションにお住まいの方は、生活音による騒音トラブルを避けるためにも、防音床下地材を取り入れてはいかがでしょうか。お気に入りのフローリングの部屋で、より快適な生活を送ることができるでしょう。

こちらの記事もあわせてご覧ください。

関連記事⇒「“床の防音”対策! マンションでも子どもの足音を軽減できる効果的な方法を教えて!」

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2023.04.25 最終更新日:2025.04.30

![部位別(分冊版)1:床材 床暖房[住宅向け製品]](../img/1524.avif)