“床の防音”対策! マンションでも子どもの足音を軽減できる効果的な方法を教えて!

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

マンション暮らしでトラブルの原因になりやすいのが騒音問題です。自分では気にならない音でも、階下では想像以上に響いていることがあります。「ご近所に迷惑をかけているのでは?」と思いながら暮らしていると、家にいてもなかなか落ち着いて過ごせません。

今回はそうした騒音トラブルを避けるために、そもそも騒音とはどれぐらいの音を指すのか、そして防音すべき音の種類を解説するとともに、自分でできる防音対策、リフォームに役立つDAIKEN製品をご紹介します。

防音とは? その種類を解説

(※)写真はイメージです。弊社製品ではございません。

実は防音には、遮音、吸音(調音)、制振、防振という4つの種類があります。効果的な防音のために、まずは防音の種類を知っておきましょう。これらの言葉は防音を目的としたアイテムに表記されていることも多く、知っておけば、より効果のある防音材を選べます。

・遮音:音漏れを小さくすること

・吸音(調音):音の反射を小さくすること

・制振:振動を起こさないようにすること

・防振:振動を他に伝えないようにすること

4つの防音手法を、音の大きさや種類に応じて使い分けたり組み合わせたりすることで、より効果的な防音が可能となります。

吸音する天井材について知りたい方は、ぜひ下記の記事をご参照ください。

関連記事⇒「部屋の防音に“吸音”する天井材を! 生活音と反響音によるストレス対策にも有効!」

マンションの騒音とはどれぐらいの音を指すの?

(※)写真はイメージです。

音の感じ方は人それぞれ違う場合があるので、「うるさい」といわれてもピンとこない方もいるかもしれません。実際、騒音とはどれぐらいの音を指すのでしょうか。客観的な基準をご紹介します。

●環境省の基準値

音の大きさはdB(デシベル)で表されます。環境省が公開している「騒音に係る環境基準値について」によると、地域を4つの区分に分けたうえで、音の環境基準値(人の健康などを保全するために維持されることが望ましい基準値)を設定しています。この区分の中で、住居用の地域の環境基準値は、昼間は55dB以下、夜間は45dB以下とされています。

45dBや55dBとはどれぐらいの音でしょうか。一般的に、ささやくような声が40dBで図書館内と同程度の音環境です。さらに、50dBは小さな声程度、60dBは普通の話し声程度、そして掃除機の音が60〜76dBほど。確かに50dBを超える音が日常的に聞こえていると気になりそうです。

※出典:「騒音に係る環境基準について」(環境省)

●各自治体に基準がある場合も

各自治体が、条例で独自の騒音基準を示しているケースもあります。例えば、奈良県生駒郡平群町の条例(平成18年施行)では、昼間(午前8時から午後8時まで)は65dB、夜間(午後8時から翌日の午前8時まで)は60dBを超えるものを騒音の環境基準としています。

※出典:「平群町安全で安心な町づくりに関する条例」(奈良県生駒郡平群町)

●裁判で“騒音”とされる音はどれぐらい?

裁判では、どれぐらいの音が騒音と認められるのでしょうか。マンション上階の子どもが出す騒音に対して提訴された裁判があります。平成19年に出された判決では、被告側の子どもはマンションでたびたび50〜65dBの騒音を出していたとされ、弁護士費用を含む36万円の賠償金支払いが命じられました。

もっともこの事例では、騒音の大きさだけでなく、原告と話し合いをしようとしない(途中から裁判にも出なくなった)などの被告の不誠実な態度も判決の要因になったとされています。当人同士でなかなか冷静に対応できないような場合は、マンション管理組合や弁護士など第三者に相談するのもよいでしょう。

音の種類、空気伝搬音と固体伝搬音とは

騒音対策には、音の大きさ(dB)だけでなく、音の種類に合わせた対策が重要になります。音は伝わり方によって、空気伝搬音と固体伝搬音に分けることができ、効果的な防音方法もそれぞれ異なります。

●空気伝搬音の防音対策

空気伝搬音とは、空気を震わせて伝わってくる音です。話し声やテレビの音、ピアノの演奏音などが、空気伝搬音に分類されます。空気伝搬音の防音対策で重要なのは、音を漏らさないこと(遮音)です。

具体的な防音対策は以下のとおりです。

・隙間をなくす(ドアや窓などの隙間をふさぐ)

・重い構造体を使って音を遮断する

・壁を多重構造にして遮音性能をアップさせる(※)

・重ねる素材は共振しにくいものを使用

(※)多重構造になった密閉空間で遮音性が低下する太鼓現象に注意しましょう。吸音材としてビニールに包まれていないグラスウールやロックウールを充填すると効果的です。

●固体伝搬音の防音対策

一方、固体伝搬音とは、床や壁などの固体を伝わってくる音です。上階を走り回る床音やドラムの演奏音などが、固体伝搬音に分類されます。固体伝搬音の防音対策では、音と音が伝わる構造体の伝達経路を遮断することが重要です。例えば、上階の音が気になるなら、床と天井の伝達経路を遮断します。

具体的な防音対策は以下のとおりです。

・構造体の剛性を高める(木材よりもコンクリートのような固くて重い構造体の方が防音材としては効果的)

・軽い音ならクッション性のある防音材も効果的(クッション性のある防音マット・防音カーペットを敷いて軽い足音の伝達を遮断)

・ゴムやばねなどを使った防音材で、音と音が伝わる構造体を絶縁する(床音を断つ防音床などを採用する)

建物の構造を変えることは難しいですが、隙間をふさいだり、クッション性のある防音マットを敷くなど、ある程度は自分でできることもありそうです。

衝撃音には“軽量”と“重量”がある?

前述の固体伝搬音は、衝撃の程度によって、軽量音と重量音があります。スプーンを床に落としたときなどの音は軽量音(軽量床衝撃音)、子どもが飛び跳ねたときなどのドスンという音は重量音(重量床衝撃音)です。

コルクマットを敷くなどの防音対策は、軽量音にはある程度効果があっても、重量音にはあまり効果がありません。重量床衝撃音は床のコンクリートスラブ(床や屋根)が震えることで伝わります。つまり、重量床衝撃音をふせぐためには床のコンクリートを厚くし、震えにくくするなどの対策が必要になってきます。新築マンションの広告で床のスラブ厚がアピールされるのはこのような理由からです。

軽量床衝撃音(イメージ)

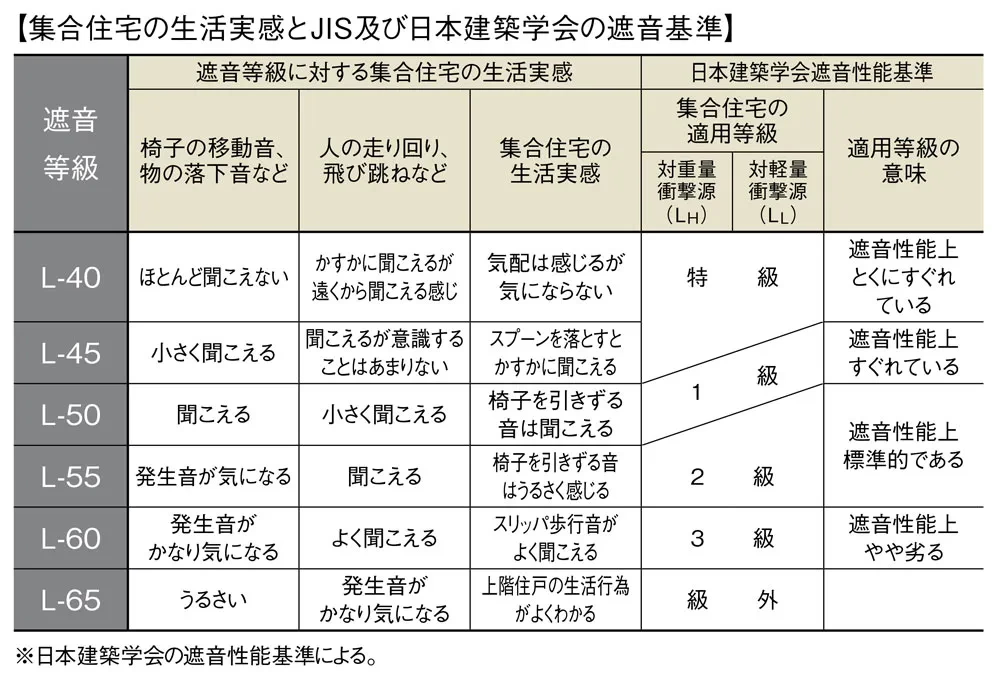

こうした衝撃音をどれほど遮音できるのかを表すのがL値(エルチ)です。床材などの防音性能は、推定L等級という等級で表され、軽量床衝撃音は“LL-45等級の床材”のように表記されます。この数値が低いほど遮音性能が高いことになります。

ただし、推定L等級は、あくまで限定された条件の建物において評価されるものであり、どのような建物でも同様の性能が得られるという誤解を生みやすい点が問題となっていました。

そこで2008年からは、部材単体の性能を表す低減量等級、ΔL(デルタ・エル)等級が登場しました。この表記は、例えば床材ならその製品のみの性能を、一定条件の実験室で測定した結果が等級に反映されています。

ΔL等級は、軽量床衝撃音は“ΔLL(デルタ・エルエル)等級”という形で表されます。1〜5等級まであり、数字が大きくなるほど遮音性の高い製品となります。重量床衝撃音の場合は“推定LH等級”や“ΔLH(デルタ・エルエイチ)等級”で表されます。推定LH等級は数値が低いほど遮音性能が高く、ΔLH等級は数値が大きくなるほど遮音性の高い製品となります。

現在は、推定L等級とΔL等級が混在していますが、今後はΔL等級に移行していくようです。引っ越しや防音材を購入するときは、こうした等級もチェックしてみましょう。

マンションでの防音対策に興味がある方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「畳をフローリングにリフォームするなら床の防音を! マンションの階下に響く衝撃音を低減させるための防音対策」

重量床衝撃音(イメージ)

【豆知識】

軽量床衝撃音の振動はコンクリートの中を伝搬しますが、重量床衝撃音はスラブ自体が震えることで伝わります。したがって、重量床衝撃音を防ぐには、床を震えにくくする=剛性を高くすることが必要です。これにはスラブの厚みと、梁の距離(梁スパン)が関係しています。

スラブの厚みを増せば剛性は高くなりますが、梁を少なくすると剛性は落ちてしまいます。そのため、同じ梁スパンであれば厚くするのが有効です。言い換えれば、梁を増やせば厚みが同じでも性能は良くなります。

なお、部屋の防音に関しては、下記のページなどもあわせてご覧ください。

⇒「“防音”で快適生活! 楽器を演奏したい、犬が吠える、足音が気になる」

マンションで気になる音 すぐできる床の防音対策

(※)写真はイメージです。

重量床衝撃音の対策をしたくても、建物の構造を変えることは難しいでしょう。とはいえ、簡単な防音対策を複数行うことで、ある程度の効果を上げることができます。

多くのマンションに採用されているフローリングは、畳やカーペットに比べて音が響きやすい床材です。人やペットの歩行音、椅子を引く音、スプーンや食器を落とした音、掃除機をかける際の音などを少しでも和らげる方法をご紹介します。

●カーペット・コルクマット

音が階下に響くことを防止する簡易的な方法は、フローリングにカーペットやコルクマットを敷くことです。柔らかいカーペットやコルクマットが衝撃音を吸収して、音を階下に伝えにくくしてくれます。

防音マットのほかにも防音対策を知りたい方は、ぜひ下記の記事をご参照ください。

関連記事⇒「防音対策で騒音ストレスを低減! 防音リフォームで寝室を快適に」

カーペットやコルクマットは様々なサイズが販売されており、30〜50cm角のものを組み合わせるタイルカーペットやジョイントマットが便利です。部屋の形に合わせて好きな場所に敷くことができ、汚れが付いてもその部分だけを取り換えられます。

●防音カーペット・防音マット

防音カーペットや防音マットも、比較的簡単に採用できる製品です。特に子どもが積み木を倒すといった硬くて軽い音、つまり軽量床衝撃音を伝えにくくすることはできます。一般的なカーペットやコルクマットと同じくタイル状のものを採用すれば、設置やレイアウトの幅が広がりますし、傷んだり汚れたりした箇所だけ張り替え可能です。水洗いできるタイプだと、メンテナンスがさらに容易になります。

なお、こうした対策がすぐに行えない場合は、いつもスリッパを履くことを習慣にし、歩行音を抑えるだけでも多少の騒音対策になるでしょう。

マンション用の防音二重床で衝撃音を改善!

マンションなどの集合住宅で本格的に床の防音対策を行う場合におすすめしたいのが、DAIKEN独自の乾式二重床システム『DADスペースSシリーズ/LSシリーズ』です。

乾式二重床とは、コンクリートスラブの上に、支持脚で支える床パネルを張り、床下に空間をつくる工法です。階下への騒音を防ぐには支持脚にはかせる防振ゴムが重要なのですが、『DADスペースSシリーズ/LSシリーズ』ではこの防振ゴムが独自の形をしており、軽量・重量どちらの床衝撃音に対しても高度な床衝撃音遮断性能を発揮します。

適度なクッション性も備えているので快適な歩行感を実現するほか、床下の配管・配線がしやすいという特長もあります。仕上げ材は多くの種類から選ぶことができ、高さ調整も容易なので、バリアフリーを目的としたリフォームにも適しています。

防音効果については、『DADスペースSシリーズ』の『DADスペースSP50S』を、コンクリートスラブ厚が200mmの床に施工した場合、軽量床衝撃音遮断性能がLL-40、重量床衝撃音遮断性能がLH-45です。これは、日本建築学会の遮音性能基準における集合住宅の適用等級としては、どちらも特級(遮音性能上特に優れている)の性能を備えています。

コンクリートスラブ厚が150mmの場合でも、軽量床衝撃音遮断性能LL-45、重量床衝撃音遮断性能LH-50と、1級(遮音性能上優れている)に相当する性能が得られます。

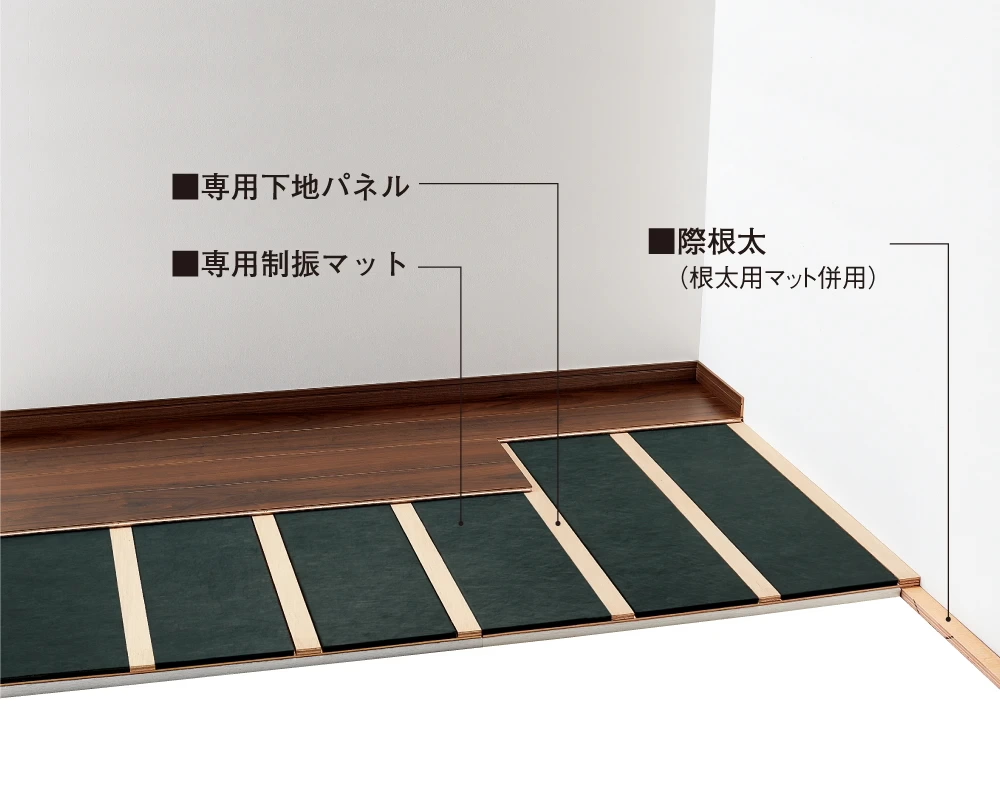

一方、『DADスペースLS』シリーズは、DAIKENが床材単体の性能を表すΔL等級に対応するために開発した、新たな乾式二重床システムです。

防振ゴムが独自の形状になっており、軽量・重量ともに高い床衝撃音遮断性能を実現しています。さらに専用の防振際根太(ぼうしんきわねだ)を開発・採用することで、従来は防ぐことが難しかった、壁際で伝わる振動音の低減にも成功しました。

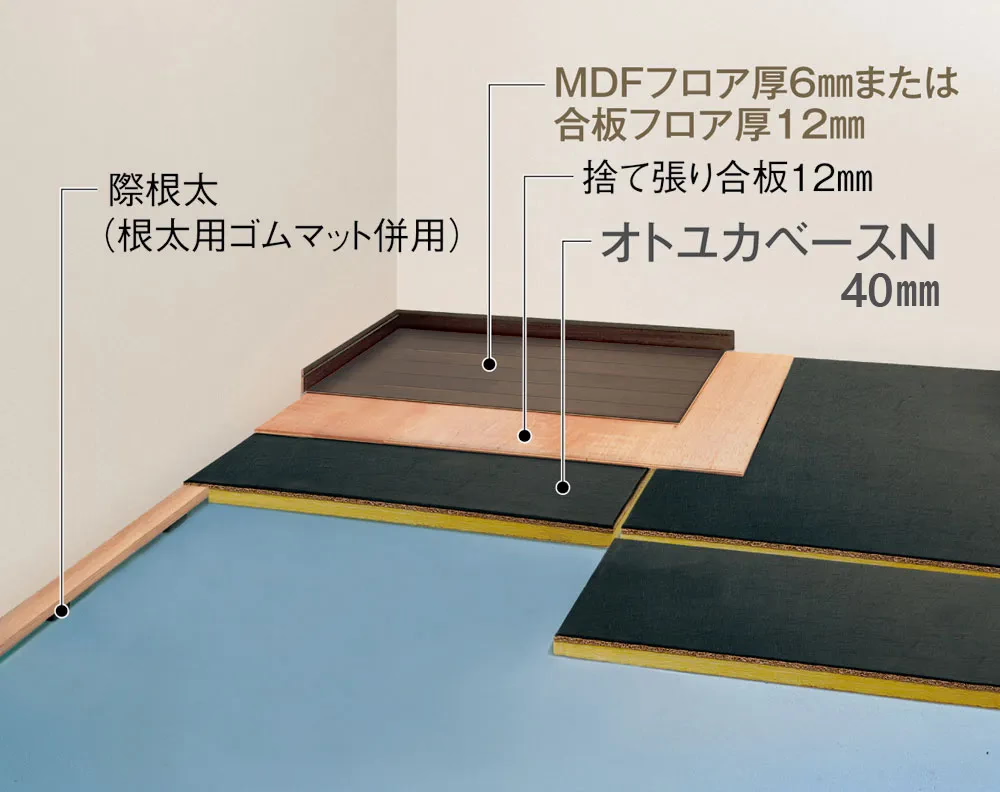

天井の高さが不足していて二重床が難しい場合や、他の部屋との段差を少なくしたいという場合には、床仕上げが抑えられるDAIKENの『オトユカベースN』を使用する方法もあります。コンクリートスラブと捨て張り合板(根太の上に張る合板)の間に、専用の防音下地ベースパネル『オトユカベースN』を挟み込む乾式浮床工法で施工されます。

高さの調整はできませんが、DAIKENの6mm厚フロアを使用すると57mmで仕上げられるので、天井高があまりとれない部屋でも設置しやすいです。

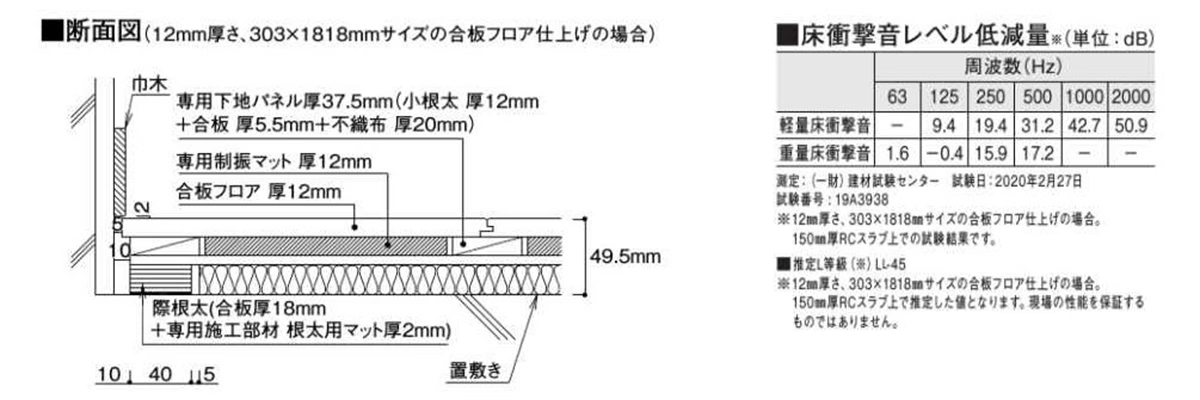

また、マンションのリノベーションであれば、『オトユカベースS』がおすすめです。本製品は合板フロア専用で『オトユカベースN』よりも薄く、総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します(※)。

(※)12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。

■断面図(12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合)

(※)12mm厚さ以上、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合は捨て張り材は不要です。上記サイズ以外の合板フロアをお使いいただく場合は、12mm以上の合板を捨て張りしていただくか、別製品の『オトユカベースN』(品番:GB0702)をお使いください。

まとめ

騒音問題はマンションで起こりやすいトラブルです。日頃からご近所との良好な関係づくりを心がけ、万一起きた際にもスムーズに解決できるようにしましょう。同時に、防音対策を行えば自分も周囲もストレスの少ない生活を実現できます。簡易な方法でも、床の防音対策は忘れずに行いたいものです。床のリフォームをする際には、天井の高さや掃き出し窓のサッシ下端の高さなども考慮したうえで、リフォーム会社や工務店などと相談し、建物に合った適切なリフォームを行いましょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2020.02.28 最終更新日:2025.6.23

![部位別(分冊版)1:床材 床暖房[住宅向け製品]](../img/1524.avif)