和室の各部位の名称と役割は? 床の間、鴨居、敷居など和室リフォームをするなら知っておきたい豆知識

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

日本の伝統的な住まいである和室は、障子や襖などの建具で仕切られ、風や光を程よく取り込んで快適に過ごすことができる空間。リフォームするなら床の間でさえスタイリッシュにアレンジすることもできます。

今回は、伝統的な和室に込められた知恵や工夫を知り、構成部位の名称・役割をご紹介していきます。和室の良さを現代に生かすリフォームを実現してみてはいかがでしょうか。

日本の建築様式の種類

いにしえより残る日本の建築様式は、大別すると3つの様式に分けられます。それぞれの特徴を生かした作りは、日本はもとより海外からも高い評価を受けています。

●寝殿造り

特徴:平安時代の上級貴族が住んでいた屋敷の様式、上品でありながら繊細

代表建物:宇治平等院、京都御所、中尊寺金色堂など

寝殿造りは、平安時代に確立した建築様式です。

屋敷内には樹木、池などが存在し、自然の中で四季を感じられる風光明媚なイメージを楽しむ貴族の美意識が見事に表現されているのが寝殿造りの特長といえるでしょう。

●書院造り

特徴:書院とは書斎のことで、書斎を建物の中心に配置している

代表建物:二条城・二の丸書院、銀閣寺・東求堂、西本願寺・白書院など

書院造りは、室町時代から近世初頭に成立した住宅様式です。

建具の内部を建具や壁で仕切り、客間として床の間や違い棚、付書院などを備えており、その他の空間を主人、家族が生活する場所として作られている武家住宅の様式をいいます。

●数寄屋造り

特徴:格式や様式を極力排除し、質素でありながら洗練された空間的意匠

代表建物:小泉八雲旧居、伏見稲荷大社御茶屋、桂離宮新書院

数寄屋造りは、安土桃山時代に誕生した茶室のイメージを取り入れた住宅様式です。

シンプルの中に美しさを見出し、風流で繊細、千利休により確立された簡素かつ質素な茶室の特徴を見事に反映させた建築様式です。数寄屋造りに見られる「縁側」は、家にいながら四季を感じられる、先人の知恵がもたらされているのです。

現存する古来建築様式は、現代建築にも多く受け継がれています。現代では西洋化が進みましたが、住宅に和室が存在していたのも古き良き時代のなごりともいえるでしょう。また、近年でも「和室」の良さが見直され、リフォームやリノベーションで畳を取り入れた空間の人気が高まっています。

和室の各部位の名称

和室には多くの部位があり、それぞれ役割があります。全ての部位を取り入れることは難しいかもしれませんが、一部をリフォームで採用することにより和室の持つ癒しやわび・さびなどが再現でき、生活に新しい風を吹き込むきっかけができるでしょう。

●床の間

和室の「顔」とも呼べる部分。床の間の役割は自分より身分が高い人をもてなす場所でしたが、現在は飾り物を置く場所としての空間になっています。

●敷居・窓敷居

敷居とは障子・襖を設置するため下部に取り付けた部材で溝が彫られています。障子を取りつけるため、窓枠として使用されるものを窓敷居といいます。

●鴨居

鴨居とは障子や襖をはめ込むため、上部に取り付けられた横木で、敷居と同様溝がありセットで使用されます。

●付鴨居

付鴨居は襖や障子が無い和風の部屋に鴨居と同じ高さで取り付ける装飾化粧材をいいます。

●長押

長押(なげし)とは和室の壁面を一周している化粧部材で、ハンガーなどが掛けられるような形状になっています。元来、柱を固定する部材として役割がありましたが、現在は和室のアクセントとしての要素が強いといえます。

●付柱

付柱は壁面に貼り付けられた装飾用の柱です。構造的な役目はありませんが、和室の雰囲気を楽しむため取り付けます。

●廻り縁

和室の天井と壁の境目すべてに取り付ける化粧部材です。和室の天井材は材料固定の際に端部に釘を打ち付けますが、廻り縁を取りつけ釘を見せないことでキレイに仕上げられます。

●見切

見切材とは、材料同士の仕上げ部分を縁切りする場合に使用する部材をいいます。例えば、和室の化粧柱と壁部分では仕上げが異なりますので、見切材を取り付けることで美しく仕上げることが可能です。

●方立

方立は柱のない開口部に取り付ける化粧材をいいます。壁との見切り、建具取り付けのため欠かせない材料といえるでしょう。

和室で使用される化粧材は様々な役目があります。付柱や付鴨居など構造的な役割を持たず、日本建築様式の名残として存在する部材もありますが、和室の趣を感じるため欠かせない化粧材となっています。

琉球畳について詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「琉球畳とは? 置き畳、ユニット畳との違いと、畳表の材料となる七島藺、イ草、和紙畳の違い」

床の間の種類「真行草」と本床、蹴込床

前述したように、和室の建築様式・構造には、寝殿造り、書院造り、数寄屋造り という種類がありました。このような和室の名称を書の「真行草」に例えて表すと、次のようになります。

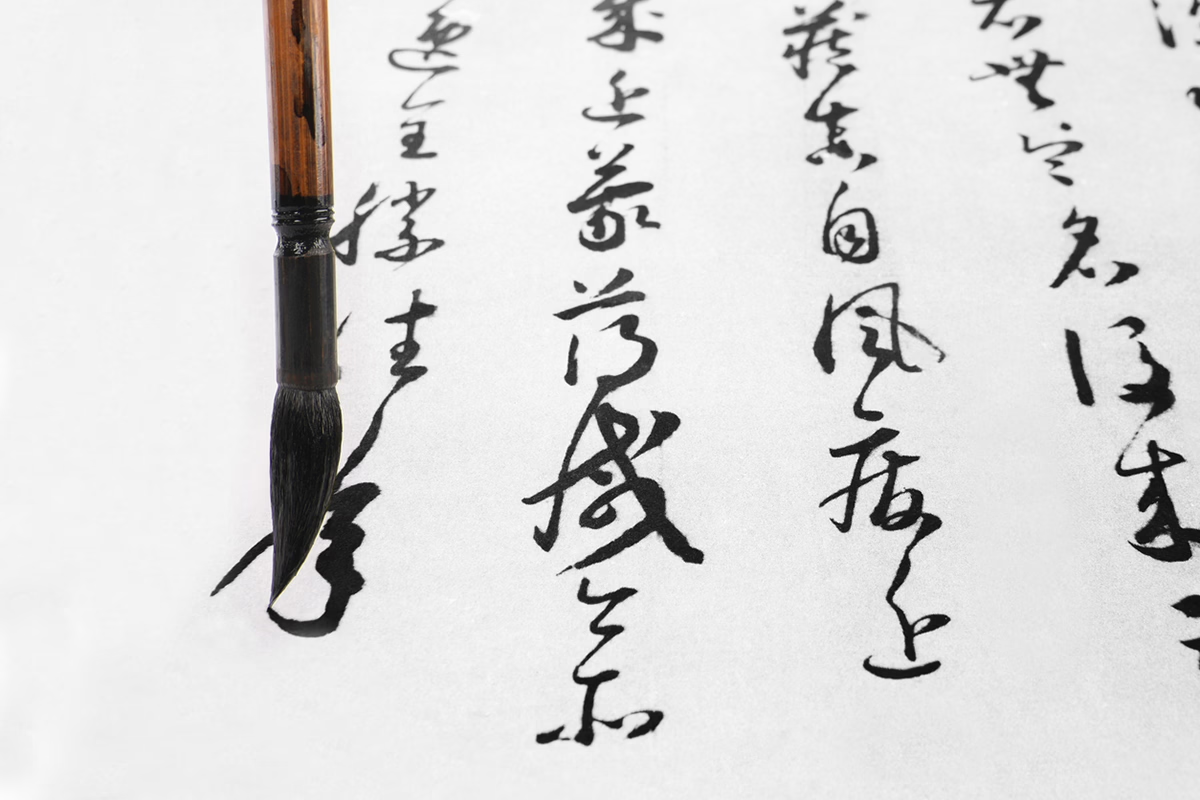

書でいう「真行草」

・真書(楷書):点や画を正確に書いた書体

・行書:真書をやや崩した書体

・草書:行書をさらに崩し、点や画が省かれた書体

建築様式でいう「真行草」

・真:格式高い書院造り

・行:書院造りと数寄屋造りの中間

・草:自由な作りの数寄屋造り

和室の名称と真行草の言葉が対応しているのが分かります。特に和室の特徴がよくあらわれるのが床の間です。本床や蹴込床などの床の間の種類も「真行草」で分類できます。

床の間の「真行草」

・真:本床(ほんどこ)と呼ばれる床の間。前に配置する横木・床框(とこかまち)や檜、松等を使った角柱の床柱が本床の特徴。

・行:蹴込床(けこみどこ)と呼ばれる床の間。床框の代わりに蹴込み板を用いている。

・草:床を高くしない踏込床(ふみこみどこ)、入り口が狭く中が広い洞穴のような洞床(ほらどこ)、和室の床を仕切らず上部に小壁という名前の仕切りを設けただけの釣床(つりどこ)など自由な発想で作られたさまざまな床の間がある。

和室の禁忌「床挿し」とは

和室の禁忌を表す「床挿し」という言葉もあります。建築用語でいう「床挿し」とは、床の間に対して建築物が垂直に配置されていることです。

・畳での「床挿し」

床の間の前の畳が縦になっており、畳の合わせ目が床の間に対して垂直である状態。

・天井での「床挿し」

竿縁天井の竿縁や、天井の溝が床の間に対して垂直である状態。

「床挿し」は縁起の悪いものといわれており、和室を建てるときには避けられている構造です。ただし、建売住宅の中ではデザイン性の面からこのような構造も採用されていることがあります。

DAIKENでは和風造作部材も多彩にご用意

洋室を和室にリフォームする際、「和風」にするか「本格和室」にするかで使用する材料が異なりますが、基本的に和風造作材の形は変わりません。現在、海外では「和」がブームになっており、国内建築でも和室や和風建築が再評価されており、様々な形で自宅に和テイストを取り入れる方が増えています。

DAIKENでは和風の部屋や本格的な和室など、あらゆるデザインに対応できるよう多彩な『和風造作部材』をご用意しています。また、『ダイケン健やかくん』や『ここち和座 置き敷きタイプ』など、耐久性やデザイン性に優れた和紙畳※も数多く取り揃えていますので、ぜひチェックしてみてください。

生活スタイルの変化やイメージチェンジに、洋室を和室にリフォームしてみてはいかがでしょうか?

※機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。

和室からのリフォームについては、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「和室をおしゃれにリフォーム! ドアの扱いと、洋室・和室・和モダンのメリット・デメリット」

公開日:2024.02.15 最終更新日:2024.11.20

![部位別(分冊版)5:階段 手摺 造作部材 掘こたつ[住宅向け製品]](../img/1528.avif)