簡単床リフォーム! フローリングを張り替えなくても敷くだけでOKの“吸着フローリング”

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

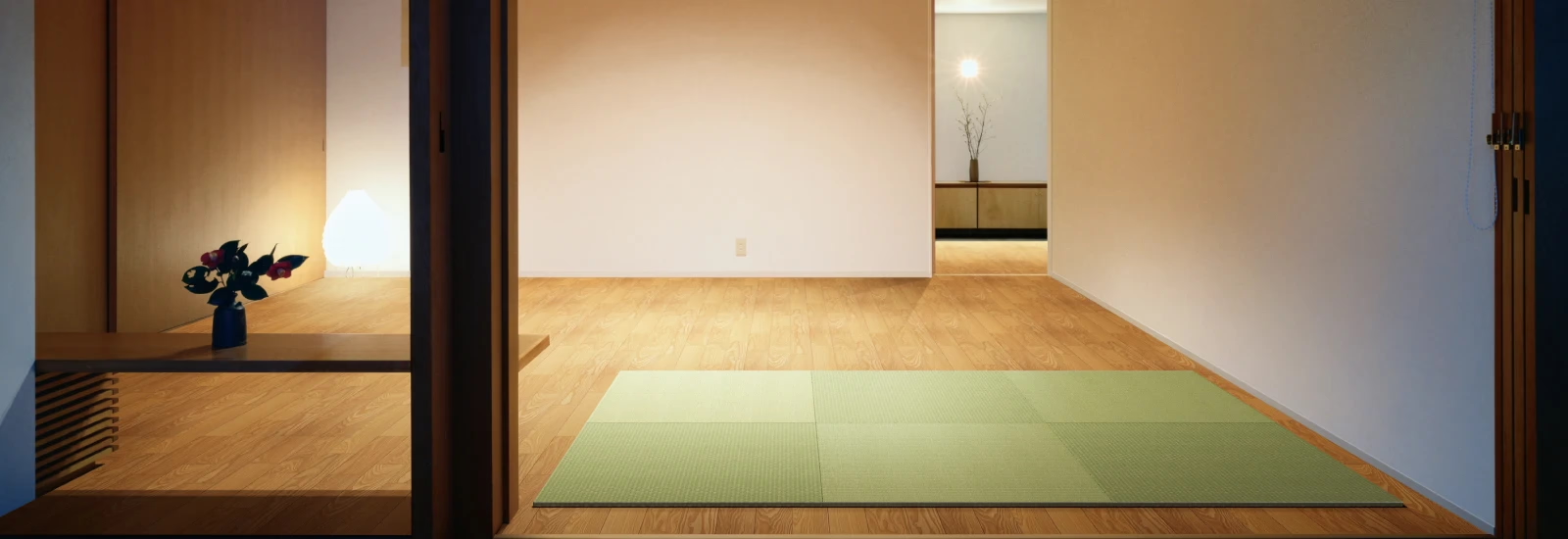

お部屋のイメージや居住性は床によって大きく変わります。といっても、床の色や素材はスマホのカバーや本のカバーのように簡単には変えることができません。実際は時間もコストもかかり、かなり大がかりな工事が必要です。

床の張り替えは、なぜそんなに大変なのでしょうか。「DIYが趣味なんだけど自分で張り替えることは可能?」「もっと手軽にフローリングのリフォームや保護ができればいいのに」――。今回はそんな疑問にお答えしつつ、床のリフォームにおすすめのアイテムをご紹介します。

床の色やイメージを変えたいけど、フローリング張り替えのリフォームは大変?

「お部屋のイメージを変えたい」「床が汚れたり傷付いたりしたので新しくしたい」「床の色をもっと明るくしたい」など、床のリフォームには様々な理由や動機があります。ただ、床を張り替えるとなると既存の床材をすべて剥がして撤去し、新しい床材に張り替えるといった大がかりな工事が必要です。住みながらのリフォームでは、その部屋にある家具や荷物をすべて移動させなければならず、生活への影響も決して少なくありませんし、工事に伴う音も気になるでしょう。

費用についても新しい床材とその施工費に加え、古い床材の解体撤去工事費や撤去した床材の処分費などがかかります。

お部屋のイメージを一新する方法はいくつかありますが、その中でも床の張り替えは比較的大きな費用がかかるリフォームといえるでしょう。

フローリング張り替え以外の床リフォーム

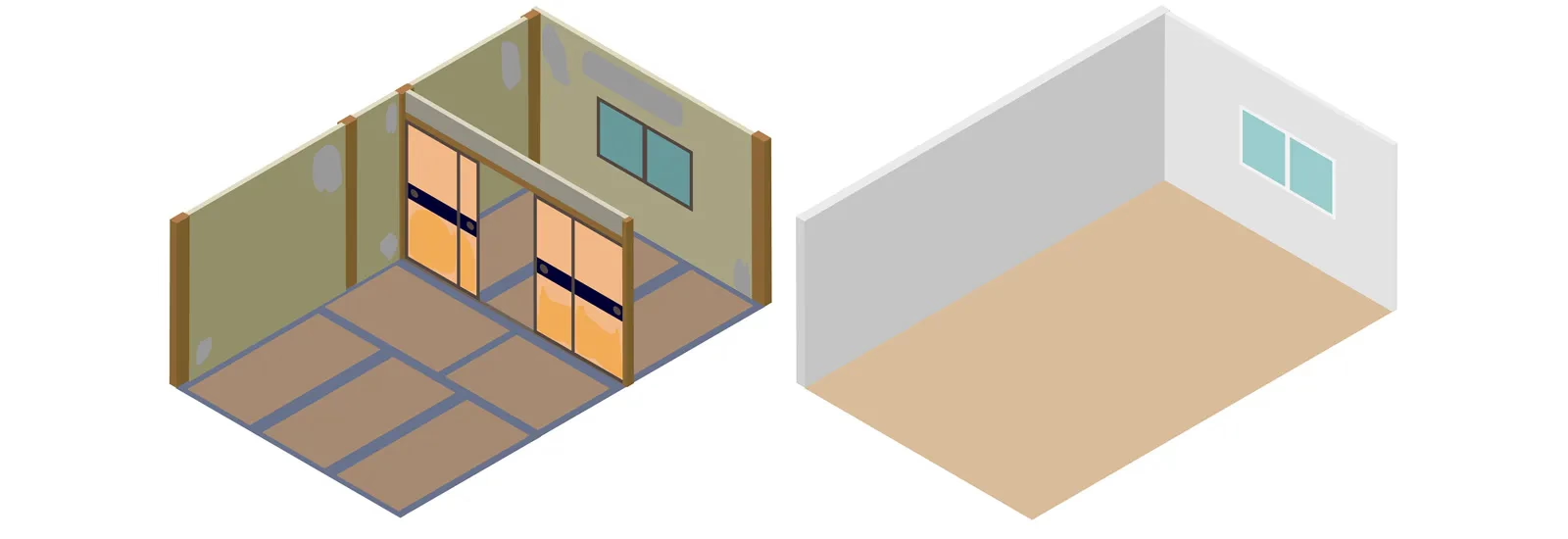

フローリング重ね張りは、古い床材の上に新しいフローリング材を重ねて張っていく方法です。解体工事が不要なので工事費用を抑えられます。それでいて、床の色を変えて部屋の雰囲気を変えたいという希望も叶えられるリフォーム方法です。

しかし、フローリング重ね張りにもデメリットがあります。まず、既存の床に重ねて張る分どうしても床が厚くなり、床をリフォームした部屋と隣接した部屋の境目に段差が生まれます。場合によってはドアの開閉ができなくなる可能性もあります。

さらに、フローリング重ね張りによるリフォームは接着剤を使用するので、張った後で元に戻すのは簡単ではありません。デザインや色選びは慎重に行う必要があります。

フローリング重ね張りは解体工事が発生しないリフォームですが、周囲との段差やドアの開閉に関する調整の有無など、事前にしっかり調査して計画しましょう。

フローリングはDIYできるの?

フローリングの張り替えだけならDIYで可能なのでは? 日曜大工が趣味の方や手先が器用な方はそう考えるかもしれません。

しかし、床のリフォームは現況の仕上げや劣化状況によって工事方法が変わります。また、フローリング材は規格品なので部屋の形状に合わせる切断加工が必要です。そのうえ、既存のフローリング解体を伴うリフォーム工事となると、さらに多くの工程をすべて自分でこなさなければなりません。床の張り替えDIYは、建築に関するある程度の知識を必要としますので、総合的に考えるとやはり難しい作業といえるでしょう。

もっと気軽に「床の色を変えたい」という希望を叶えるリフォームはないの?

工期や費用などがかかる床の張り替えリフォームはDIYで行うのが難しく、色やデザインなどがイメージと違っても簡単に元に戻すことができないため、床の張り替えを伴うリフォームは手軽に行えませんでした。

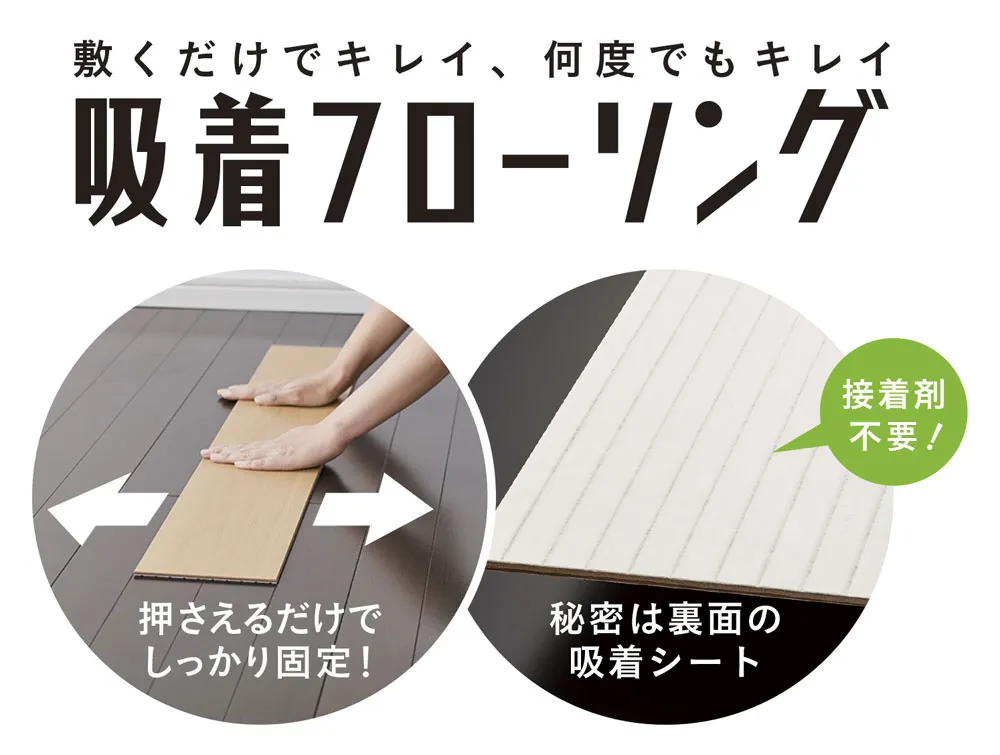

そこで、おすすめしたいのがDAIKENの『吸着フローリング』です。「床の色を変えておしゃれな雰囲気にしたい」「子どもが成長するまでの間、フローリングに傷が付かないようにしたい」。『吸着フローリング』なら、こんな希望を、もっと気軽に、もっと簡単に叶えることができます。

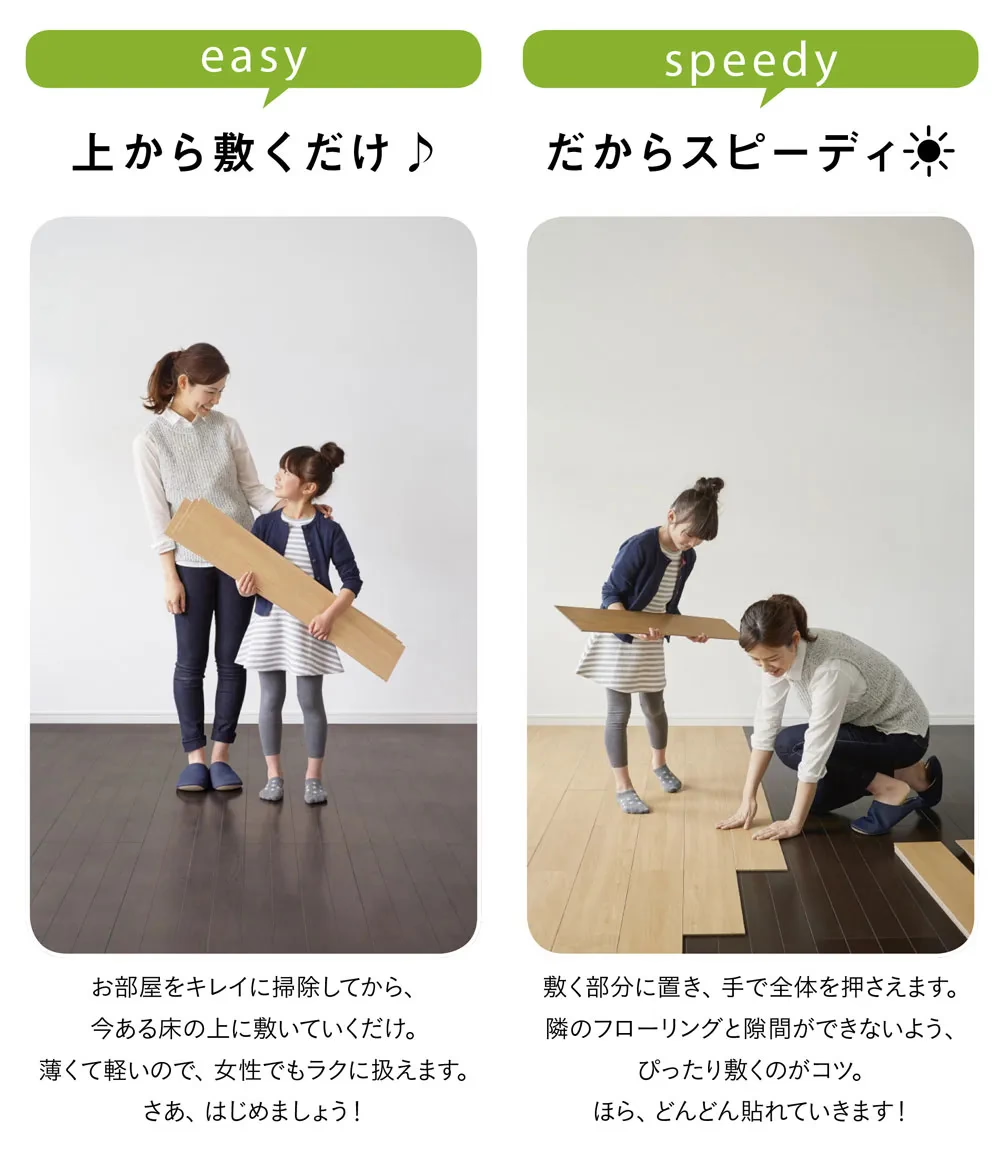

床の張り替えをしない手軽な施工で、お手入れもカンタンな床材とは

『吸着フローリング』は、今のフローリングやクッションフロアの上に敷くだけで床のリフォームができるフローリング材です(※床材の種類や床の状態、マンションの規約などによっては、使用できない場合もあります)。クギや接着剤を使わず、裏のフィルムを剥がし、まさに“敷くだけ”。簡単かつスピーディーに、床のリフォームができます。

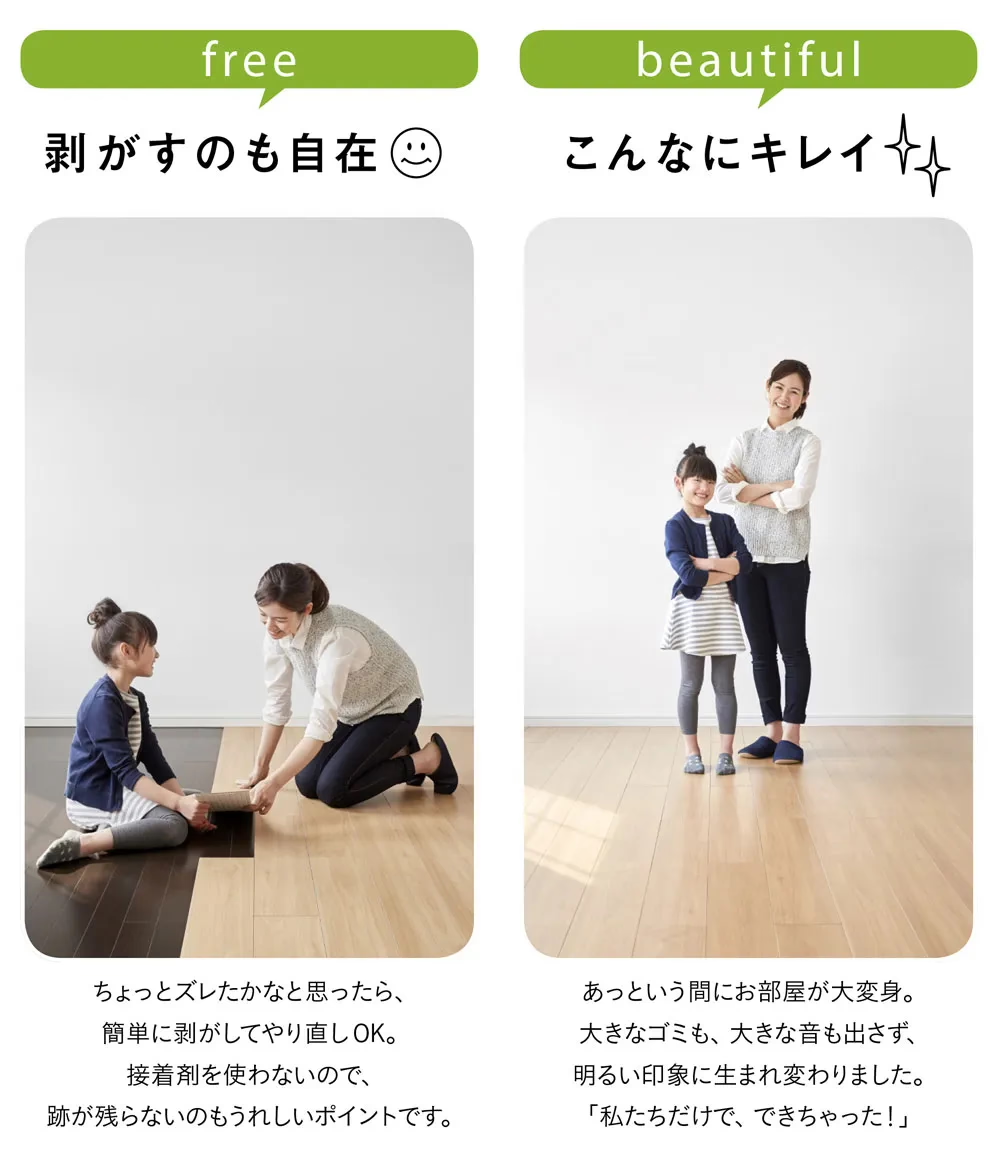

厚さ4mmと薄くて軽いので、ラクに扱えます。「ちょっとズレたかな」と思っても簡単かつ、きれいに剥がせるので、気軽にリフォームできるでしょう。またカッターナイフでカットでき、専用の納め部材などもあるので、玄関周りなどもきれいに施工できます。

既存の床を解体撤去する必要がないので大きなゴミも出ません。工事の費用と時間も大幅に抑えられます。例えば8畳の部屋を施工した場合、一般的な床の張り替えリフォームに比べ、トータルコストはおよそ半分、作業時間はわずか約3時間です。工事に伴う大きな音も出ないので、上下階やご近所にも気を遣わずリフォームできます。

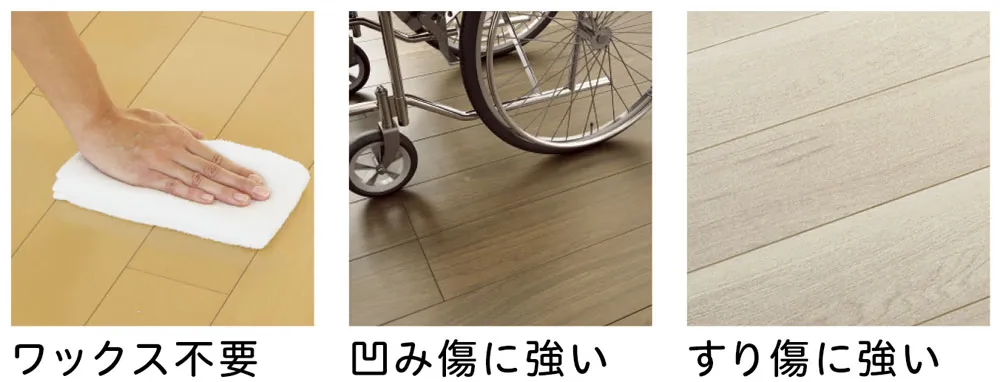

また、『吸着フローリング』は手軽に施工できるだけでなく、様々なすぐれた性能も持っています。まず、フローリングでありながら、ワックスがけが必要ありません。重いものなどによる凹み傷や引きずり傷に強いため、砂埃やスリッパなどによるすり傷も付きにくくなっています。

(※)金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

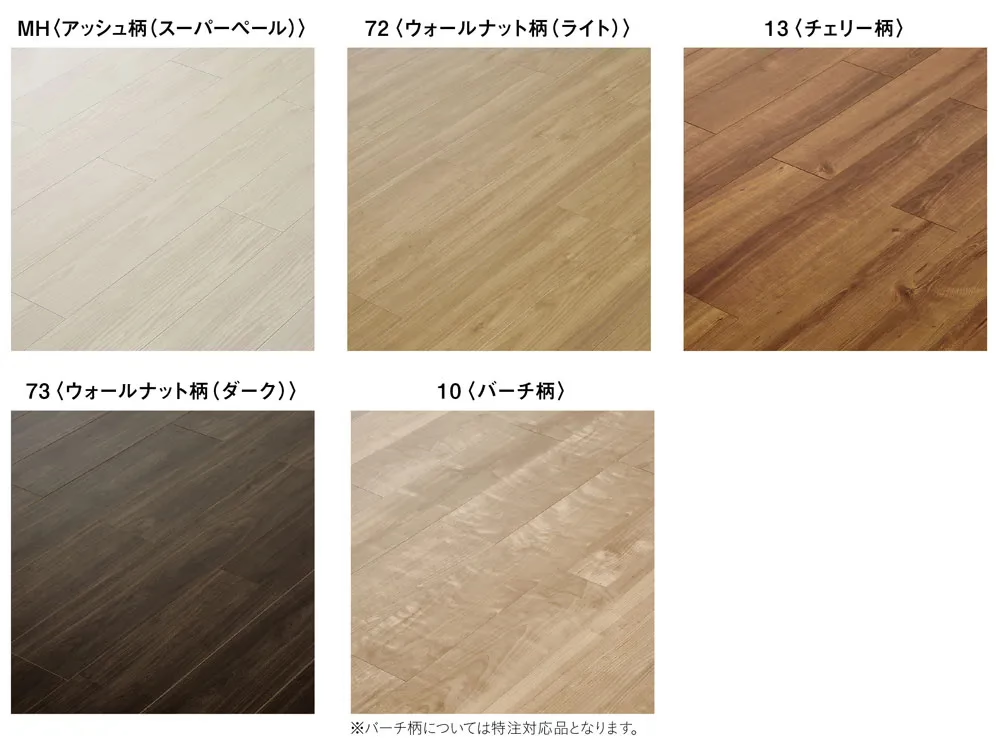

リアルな木質感があるデザインが魅力の『吸着フローリング』には、<アッシュ柄(スーパーペール)>などの明るいトーンから、<ウォールナット柄(ダーク)>のように落ち着いた色合いまで5つのバリエーションがあります。インテリアのイメージや個性に合わせたコーディネートが楽しめそうですね。

『吸着フローリング』を使って自分でフローリングのリフォームをしてみよう

では、実際に『吸着フローリング』で床リフォームをする手順をご紹介します。

1.『吸着フローリング』が床に吸着しやすくするため、張り替えたい部分のホコリやゴミをきれいに取り除きましょう。

2.『吸着フローリング』の取り付け方向を決めます。取り付ける方向は自由ですが、一般的には部屋の長手方向に製品の長手を合わせます(部屋を広く見せる効果があります)。

3.裏面の透明フィルムを付けた状態で仮置きして、取り付け位置と取り付ける順番を決めます。

4.貼りたい場所に合わせて『吸着フローリング』のサイズを調整しましょう。裏面の透明フィルムを付けた状態で定規などをあててカッターナイフでカットします。

5.裏面の透明フィルムを剥がします。白い吸着面を下にして3の手順で決めた位置に『吸着フローリング』を敷きます。敷いた後は全体をしっかり押さえて床に吸着させます。

6.床の張り替えをしたい部屋全体に『吸着フローリング』を敷き詰めます。もし、間違えても剥がしてやり直すことが可能です。

このようにシンプルな手順なら、フローリングを自分で張り替えることができそうですね。ただし、『吸着フローリング』で床リフォームをする際には、いくつか注意点があります。

床全体に『吸着フローリング』を取り付ける前に、まずは一部に試し貼りをしてしっかり吸着するかどうかを確かめましょう。下地によってはくっつかなかったり、固定後に変形したり、剥がれたりすることがあります。

また、下地に大きな凹凸がないかどうかも確認しましょう。段差の目安は0.5mm以内、コピー用紙6〜7枚分です。段差が大きい場合はカンナなどで平滑になるようにします。施工時に室温が低いと吸着が不十分になり、浮き上がりが発生するおそれがあるので、10℃以上の室内で作業を行いましょう。

(※)施工方法の詳細については施工説明書をご確認ください。

賃貸住宅でも可能! 部屋ごとに「床の色を変えたい」という希望を叶えるリフォーム

『吸着フローリング』なら様々な目的のリフォームが手軽に行えます。お気に入りのインテリア空間に合わせて床の色を変えたいときはもちろん、定期的に床の色を変えたい、部屋の一部分だけ雰囲気を変えたいという場合も簡単に施工できます。

また、車椅子(※)や杖を使うようになったら、傷に強い『吸着フローリング』でリフォームしてはいかがでしょうか。引きずり傷や凹み傷にも強いことに加え、もし傷がついても簡単に交換が可能なため、床の保護として使えます。

(※)車イスの繰り返しの使用や、車イスの材質・形状などの条件によっては、表面にキズや汚れが付くことがあります。

さらに、『吸着フローリング』は簡単に剥がせるので、賃貸暮らしでも床のリフォームができます。

賃貸住宅のオーナーさんにとっても『吸着フローリング』は嬉しい建材です。経年劣化などによる床リフォームは、プロに施工を依頼するとそれなりの費用がかかりますが、『吸着フローリング』なら既存の床に重ねて貼るだけで、フローリングの色や雰囲気を簡単に変更でき、汚れた場合も部分的に取り替えることが可能です。そのため、省コストで物件の価値向上にもつながります。

こちらの記事もチェックしてみてください。

関連記事⇒「フローリングの引きずり傷を補修! 上から貼るだけの簡単床リフォームもおすすめ」

関連記事⇒「床リフォームでおしゃれな床に! リビングをいつまでも美しく保つ“トリニティ”とは!」

(※)畳、カーペット、無垢材、クッション付き防音床材、平滑ではない床材、下地に床暖房パネルが組み込まれているものの上には取り付けできません。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2019.11.29 最終更新日:2025.03.28