住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

マイホームを建てるためにはそれなりの資金が必要だとわかっていても、「実際にはどのくらいかかるのか」「土地があるかないかで費用はどう変わるのか」など、費用に関する不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、所有している土地がある場合とない場合のそれぞれにおいて、家を建てる際に必要な費用と住宅ローンの“年収倍率”について解説します。ほかにも費用を抑えるためのポイントや補助金・減税制度などをわかりやすくまとめました。

家を建てる流れについて詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「家を建てる流れを知りたい! 土地のあり・なしで変わる手順と期間」

家を建てる費用 土地なしの平均費用はどれくらい?

土地を所有していない方が家を建てる場合、建築費用に加えて土地の購入費用が必要となります。

国土交通省が実施した令和5年度の調査によると、土地購入資金と建築資金を合わせた総額の全国平均は5,811万円でした。地方や郊外エリアでは土地の価格が比較的安いため、総額も全国平均と比べて低めになるケースがあります。

参考:「令和5年度住宅市場動向調査報告書」(国土交通省)

家を建てる費用 土地ありの平均費用はどれくらい?

(※)写真はイメージです。

すでに土地を所有している方が家を建てる場合、土地を購入するコストがかからない分、初期費用を抑えられるという利点があります。

令和5年度に行われた国土交通省の住宅市場動向調査では、土地の購入資金を除く建築費用の全国平均は4,319万円でした。所有している土地がある場合は土地の購入費用を考えなくてよい分、建物や設備のアップグレードに予算を回せるメリットがあります。

参考:「令和5年度住宅市場動向調査報告書」(国土交通省)

おすすめ記事

2025.07.07

住宅ローンは年収の何倍が目安? 平均の年収倍率を確認

家を建てる際の費用を考えるうえで、住宅ローン利用の検討は欠かせないでしょう。借入金額や毎月の返済額は家計に大きく影響するため、無理のない返済計画が大切です。

年収倍率とは

金融機関等で住宅ローンを借りる際、審査における1つの目安として“年収倍率”が参考にされます。年収倍率は住宅の購入価格が年収の何倍にあたるかを示す指標です。

例えば、年収600万円の人が3,000万円の住宅を建てる場合、年収倍率は5倍(3,000万円 ÷ 600万円)となります。

年収倍率の全国平均は?

2023年度における住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」によると、注文住宅融資利用者の年収倍率の全国平均は7倍でした。かつては5~6倍が目安とされていましたが、近年は住宅価格の上昇に伴い、7倍前後が一般的となっています。ただし、これはあくまで目安なので、住宅ローンの借入額は年収倍率を参考に返済負担率も考慮して決めることが大切です。

返済負担率は年収に対して年間どのくらいの住宅ローンを返済するかという割合です。理想的な返済負担率は手取り年収の20~25%程度といわれています。無理のない返済を続けるため、返済負担率も考慮しましょう。

参考:「2023年度 フラット35利用者調査」(住宅金融支援機構)

おすすめ記事

2025.04.30

家を建てる費用の大まかな内訳は?

(※)画像はイメージです。

ここからは、家を建てる際の費用をもう少し具体的にみていきます。大まかには土地の購入費用、建築費用、諸費用の3つに分けられます。

土地購入費用

価格は希望するエリアや広さ、形状などによって大きく変動します。

また、都市部と地方で金額に大きな差があるのも特徴です。

建築費用(本体工事費+付帯工事費+諸経費)

建築工事をするために必要な費用です。

建築費用は本体工事費、付帯工事費、諸経費から構成されます。

・本体工事費

建物本体の工事に必要な材料費や施工費です。

使用する建材や設備、工法などによって、大きな違いが生じることもあります。

・付帯工事費

建物本体以外の部分にかかる工事費用です。

例としては、屋外配管工事、外構工事(駐車場、フェンス、庭づくり)などがあります。

・諸経費

建築費用の諸経費で必須のものとしては、建設工事請負契約書の印紙税、建物の登記費用があります。

また、必要に応じて上下水道やガスの引き込み費用、作業員の交通費や施工時に使用する事務用品費といった現場経費など、建築工事以外で必要な経費も含まれます。

諸費用

上記以外に必要な諸費用には、以下のようなものがあります。

・各種税金、登記費用

土地を購入する場合は不動産取得税や登録免許税、印紙税、土地の登記費用などが発生します。

・住宅ローン関連費用

事務手数料、保証料、火災保険料、地震保険料などがかかる場合があります。

・新生活の初期費用

建物完成後には引っ越し費用や家具家電の購入費用など、各家庭の状況に応じて新生活を始めるための初期費用が必要です。

・その他

地鎮祭の費用のほか、上棟式の準備費用や近隣へ挨拶回りをする際の手土産代などが必要になることもあります。

関連記事⇒「地鎮祭とは? 実際の流れや服装・お供え物・のし袋などの準備の仕方」

関連記事⇒「着工とは? 着工式での挨拶はどうすればいい? 定義と施工・起工・竣工との違い」

関連記事⇒「上棟式とは? ご祝儀・大工さんへのお礼は? 上棟式の流れや費用のご紹介」

こうした費用の合計が最終的な“家を建てる費用”となります。

家を建てる前後・継続して発生する税金の種類

税金は、家を建てる前と建てた後に発生するものの2種類に分かれます。家づくりにかかる税金は思いのほか多く、負担も大きくなるためしっかり確認しておくことが大切です。

それぞれの税金の種類をみてみましょう。

家を建てる前後に発生する税金の種類

・印紙税

印紙税とは、家を建てるときに結ぶ契約書の作成時にかかる税金です。契約書に収入印紙を貼って納めます。土地や建物の売買をするときの不動産売買契約、工務店などに注文住宅の建築を依頼するときの建設請負契約、住宅ローンを組むときの金銭消費貸借契約にも印紙税がかかります。税額は契約金額によって変動し、例えば、500万超~1,000万円以下の金銭消費貸借契約の場合は1万円です。

・登録免許税

登録免許税は、不動産の権利を登記するときに必要な税金です。

不動産登記には、建物の構造など不動産の物理的状態を最初に登録する“表題部への登記”と、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記など所有権について記録する“権利部への登記”があります。登録免許税は、この“権利部への登記”を行うときに発生します。

権利部の登記は義務ではありませんが(※)、第三者に権利を主張するためには権利関係について登記をしておくことが重要です。

(※)新築した建物の表題登記は義務です。また、相続登記は令和6年より義務化されました。

初めて不動産を登記する際の“所有権保存登記”の税率は固定資産税評価額の0.4%ですが、住宅用家屋においては、条件により0.15%まで軽減されます(令和7年現在)。

なお、登記費用とは登記に関係する全体の費用を指します。表題部の登記は土地家屋調査士に、所有権や抵当権など権利部の登記は司法書士に依頼するケースが多いです。土地も建物も登記する場合は、土地登記費用と建物登記費用の両方がかかり、登記の際は各専門家への依頼費用も必要です。登録免許税だけでなく登記費用にかかる相場も調べて、予算を組むようにしましょう。

・不動産取得税

不動産取得税は不動産を取得したときに納める税金で、土地と家屋それぞれにかかります。土地や家を買ったときだけでなく、贈与で取得した場合にも納税義務が発生するので注意しましょう。

なお、相続で取得した不動産に不動産取得税は発生しません。

原則として税率は不動産評価額の4%ですが、土地と住宅に関しては3%の軽減税率が適用されています(令和7年現在)。また、新築住宅や住宅用地を取得した際には、税負担を軽減する特例制度も設けられています。

不動産取得税を納める先は都道府県です。特例制度の利用詳細についてはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

家を建てた後に継続して発生する税金の種類

・固定資産税

固定資産税とは、土地や建物などにかかる税金のことです。課税標準額×1.4%が納税額になり、税金の納付先は市町村です(東京23区内の場合は都)。ただし、住宅用地には、課税標準額を軽減する特例“住宅用地特例”が設けられています。また、“新築住宅特例”など、一定の広さ以上の新築住宅や長期優良住宅には納税額を軽減する優遇措置もあります(令和7年現在)。

なお、課税標準額のもとになる土地や建物の評価額は3年ごとに再評価される仕組みになっています。

・都市計画税

都市計画税とは、都市計画区域内に土地や家屋を所有している人に課される税金で、道路や公園の整備など、特定の目的のために徴収されます。納める先は、固定資産税と同じく市町村です(東京23区内の場合は都)。

固定資産税の課税標準額に特定の税率をかけた額が納税金額となります。税率は各市町村によって異なりますが、0.3%を超えてはいけないことになっています。

固定資産税についてはこちらの記事もぜひご覧ください。

関連記事⇒「カーポートとは? ガレージとの違いと値段、固定資産税についてもチェック!」

家を建てる費用を抑えるには?

マイホームづくりにおいては、計画当初の希望と計画を進めているうちに出てくる希望をすべて取り入れると、予算がオーバーすることも珍しくありません。そこで、家づくりの費用を無理なく調整するポイントをご紹介します。

建物をシンプルにする

建物の形状やデザインをシンプルにすると材料や手間が減り、建築コストを削減しやすくなります。凸凹の多い間取りや複雑な形状の屋根は凝ったデザインで魅力的ですが、その分、工事費がかさみます。シンプルな形状でもアクセントや素材選びでおしゃれな雰囲気を演出するとよいでしょう。

間取りを見直す

部屋数の多い間取りにすると、壁量や照明などの配線が増える分、工事費も高くなりがちです。そのような場合は間取りを見直してみましょう。将来的に仕切りを追加できるように考慮しつつ部屋数を減らすとドアや壁などの費用が削れるので、建築時点でかかる金額を抑えられます。家族構成やライフステージに合わせて調整できる間取りを設定し、無駄を省いて将来の変化に対応できるようにしましょう。

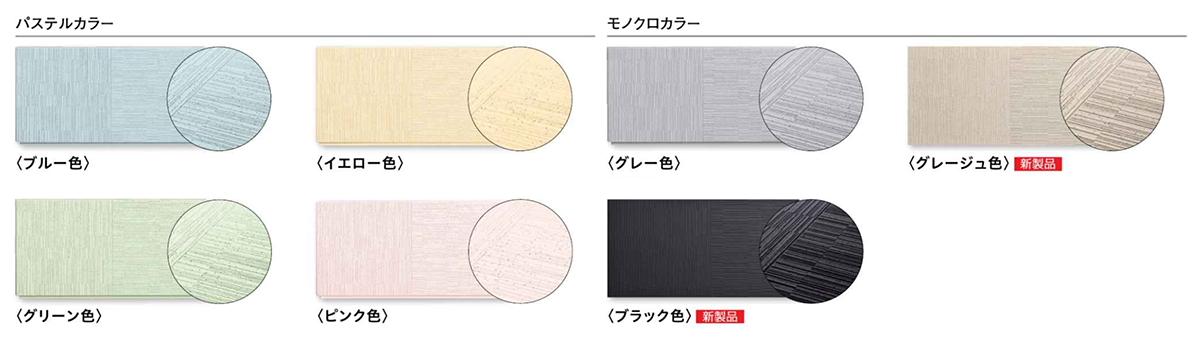

設備・建材を見直す

キッチンや浴室など、水回り設備や床材、壁材など内装の選択によってもコストを抑えられますが、毎日使う場所に関するものは、納得できるものを選ぶことが暮らしの快適さにつながります。

例えば、内装ではリアルな素材感と立体感が魅力の不燃壁材『グラビオエッジ』をアクセントウォールに採用すると、シンプルながらもおしゃれで豊かな表情のある空間を演出できます。すべてを高級仕様にするのではなく、「こだわりたい部分はこだわり、譲れる部分はコストダウンを図る」という考え方がおすすめです。

予算に配慮しながらも、家族が快適に暮らせる住まいづくりを目指しましょう。

関連記事⇒「住宅のショールームとは? 訪問のタイミングと見学時のポイント モデルハウスとの違いは?」

例えば、3階建てで敷地面積を有効活用することに興味がある場合は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「3階建てのメリットとデメリットを考える ビルトインガレージがある家も可能に!」

家を建てる際に利用できる補助金・減税制度は?

家づくりを考えるうえで見逃せないのが、国や自治体による補助金や税制優遇制度です。こうした制度をうまく活用すると、実質的な費用を抑えられる場合があります。

国の補助金

・ZEH(ゼッチ)関連補助金

ZEHは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略語で、省エネ性能の高い住宅を指した言葉です。一定の断熱性能や省エネ設備を導入・申請すると、補助金を受け取ることができます。さらに、より省エネ性能の高い設備を導入すると、追加の補助金が交付されることもあります。対象者に年齢や世帯構成の制限はなく、幅広い層の利用が可能です。

・子育てグリーン住宅支援事業

2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、省エネ性能の高い住宅建築を支援する制度です。2025年に実施されている補助金制度で、ZEH基準を上回る省エネ性能のGX志向型住宅を建築する場合、子育て世帯であるかどうかにかかわらず最大で160万円の補助金を受け取ることができます。

自治体の補助金

家づくりの際には国の補助金だけでなく、自治体独自の補助金制度にも注目してみましょう。多くの自治体では省エネ性能の高い住宅や、子育て世帯の支援を目的とした補助金を用意しており、その内容や期間、条件は各自治体で異なります。自治体公式サイトなどで、情報を積極的に収集してみるとよいでしょう。

新築時における減税措置

家を建てる場合には、次のような税金の優遇を受けられる場合があります。これらの制度は、条件によって受けられる金額が変わることもあるため、事前に調べておいて家づくりの資金計画に役立てましょう。

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

住宅借入金等特別控除は“住宅ローン控除”とも呼ばれている制度です。床面積や住宅の環境性能など、一定の要件を満たすと毎年の住宅ローン残高の一部が所得税や住民税から控除されます。返済負担を軽減できるので利用者が多い制度の1つです。しかし、条件の変更も多いため、利用を希望される方は最新情報をチェックしましょう。

・不動産取得税の軽減制度

不動産取得税は不動産を取得した際にかけられるもので、取得時のみ納める税金です。一定の要件を満たす住宅を取得した場合に不動産取得税が軽減される制度です。

(※)令和7年6月現在の適用期限:令和9年3月31日

・固定資産税の減額措置

住宅を新築後の3年間(マンションなどの場合は5年間)固定資産税を減額する措置です。なお、既定の期間が終了した後は元の税額に戻る点に注意しましょう。

各制度の最新情報に関する詳細については、国土交通省やお住まいの自治体の公式サイトなどでご確認ください。

税制優遇を受けられる長期優良住宅についてはこちらで解説しています。

関連記事⇒「長期優良住宅とは? メリット・デメリットと認定基準の条件を知っておこう」

壁面にアクセントを加えられるデザイン不燃壁材『グラビオエッジ』

「理想の住まいを形にするなら、内装にも自分らしさを取りいれたい!」、そのような場合におすすめしたいのがDAIKENの『グラビオエッジ』です。深彫り調のエンボス加工によるエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力のデザイン不燃壁材で、間接照明と組み合わせると深いくつろぎに包まれます。様々な素材をモチーフにしたデザインを取り揃えているので、ぜひチェックしてみてください。

『グラビオエッジ』とともにおすすめしたいのが、天井材の『パステルトーン』です。7色のカラーバリエーションからお好みの色を選べるので、『グラビオエッジ』と合わせてお使いいただくと室内のインテリアに統一感を持たせることができます。音の反射を抑えて音環境を整えるので、見た目だけでなく住み心地の良さにもこだわりたい方におすすめです。

まとめ

家づくりは人生の中でも大きなイベントの1つです。知識を身につけて費用面をしっかり把握すれば、理想のマイホームも実現しやすくなります。住まいづくりの参考として、お役立てください。

-

監修者

淀川 美和(よどがわ みわ)

株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。

保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2025.03.19 最終更新日:2025.07.07

関連製品

-

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材

おすすめ記事Recommends

-

2025.08.20

-

2025.05.20

-

2025.05.20