住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

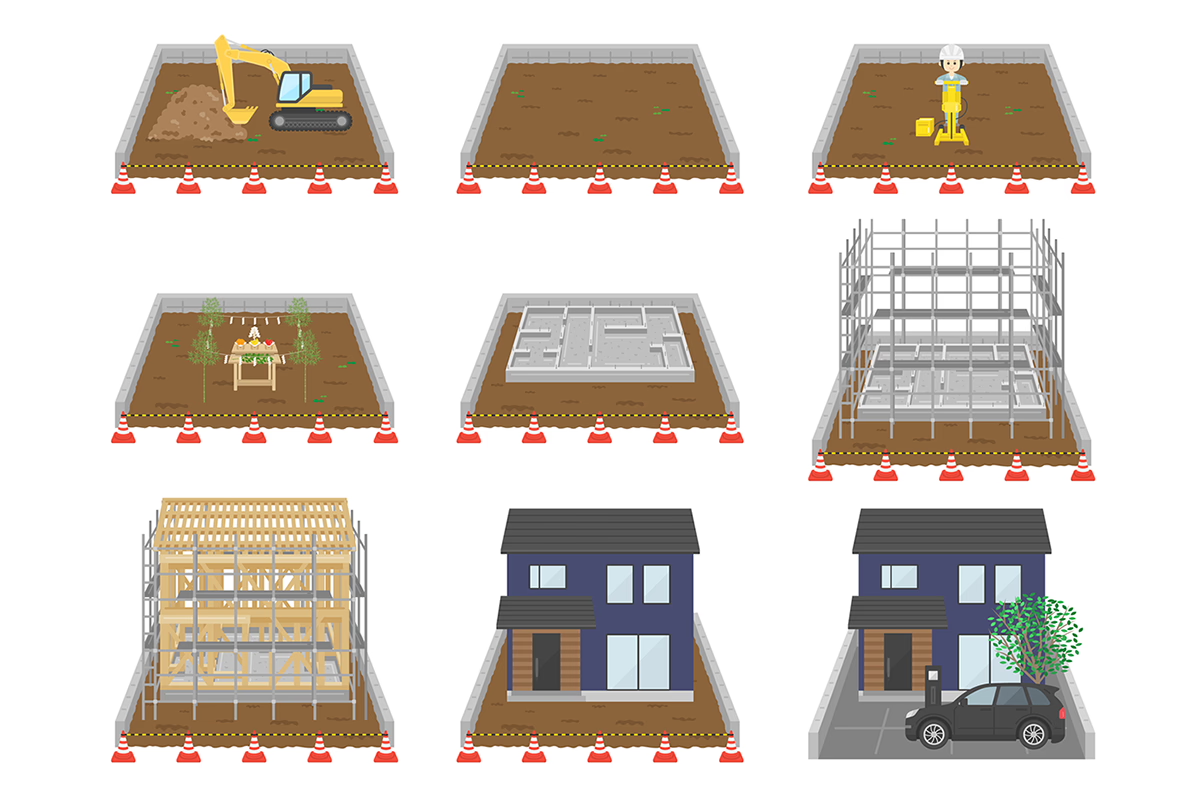

マイホームを建てる際、スケジュールの中で着工・着工式という言葉を目にするかと思います。そのほかにも、起工・施工・竣工など似たような言葉も並んでおり、流れをイメージできないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、着工の定義、着工式の流れなどについて解説します。また、建築用語についても触れていきますので、この記事を読めば建築工事の基本的な流れや儀式についてよくわかるようになります。マイホームの建築プロセスを考えるときの参考にしてください。

着工とは

それではさっそく建築プロセスにおける着工について解説します。

着工の定義

マイホーム建築では、設計や行政機関による確認が終わり、基礎工事を含み実際に工事を始めることを着工といいます。設計から工事へと進む大きな転換点といえるでしょう。

着工時には、工事の無事や安全を祈る、工事関係者全員で士気を高めるために、着工式や起工式などの祭式を行うことがあります。戸建て住宅などの小規模な建物では開催しないケースが増えていますが、こうした祭式があることを知っておくとよいでしょう。着工式・起工式については後ほど詳しく解説します。

起工、定礎との違い

着工に似た言葉で起工や定礎がありますが、どちらも工事の始まりを示すものです。意味は似ていますが使い方が少し異なります。着工は幅広いシーンで使える言葉なので、日常的に使う場合には着工を選ぶとよいでしょう。

起工は商業施設やマンションなどの大きな建築工事で使われることが多く、定礎は着工前の儀式で礎石(建物を支えるための最初の石)を設置することを指します。本来は定礎が工事の開始を表していましたが、現在は工事完了を記念するモニュメントとして設置するケースが増えています。

着工の前後に行うこと

着工前は打ち合わせを重ねて計画を進め、設計図書の作成や行政庁への申請作業を行います。また、着工に向けてその土地の神様にお祈りをする地鎮祭(じちんさい)を行う場合もあります。着工が始まると、工事が本格的にスタートし、完成に向けて進んでいきます。工事が進行する中で、工程表を確認して工事スケジュールをしっかり把握しておくことが大切です。

着工後は設計図書をもとに施工会社が工事を進めます。施主は通常、完成まで待つことになりますが、施工会社によっては現場を見学できる場合もあります。マイホームが作られていく様子を見るのは良い記念になるので、可能であれば足を運んでみてください。

おすすめ記事

2025.05.20

着工式・起工式とは 流れや準備を説明

着工時に行われる着工式・起工式について説明します。これらの祭式を実施するかどうかは施主の判断に任されています。家族の意向や地域の風習に合わせて決めましょう。

着工式・起工式の意味と必要性

着工式・起工式は、工事開始前に関係者を集めて、工事の安全と成功を祈願する儀式です。関係者には施主、設計者、施工会社、工事関係者などが含まれ、参加者全員の士気を高める意図もあります。

一方、近年では着工式・起工式を行わない施主も増えています。三大祭式(地鎮祭、上棟式、竣工式)の1つである地鎮祭を優先したり、同時に行ったりするケースもあります。

着工式・起工式での服装

施主や設計者、施工会社の代表者などは、スーツやジャケットのようなフォーマルな服装が望まれます。現場監督や作業員は着工式後にそのまま作業を開始するため、作業着で参加するケースが一般的です。フォーマルな服装が必須ではありませんが、失礼のないように清潔感のある服装を心がけましょう。

一般的な流れ

着工式・起工式の一般的な流れは以下のとおりです。

・開会の挨拶

・施主・施工会社代表者の挨拶

・鍬入れ(くわいれ)

・(神事を伴う場合)神主による祝詞奏上や清祓い

・閉会の挨拶

・記念撮影

ただし、こちらはあくまで一般的な流れです。実際には依頼する施工会社や神社のやり方によって異なります。工事の説明や神事が行われることもあるため、事前に施工会社に流れを確認し、所要時間を把握しておきましょう。

施主の挨拶

施主が挨拶をする場合は、工事の安全と成功を願う言葉や設計者・施工会社への感謝、簡単な自己紹介などを伝えるのが一般的です。工事関係者と顔を合わせるのは貴重な機会なので、ご自身のマイホームへの強い思いを伝えることで士気を高めてもらえるでしょう。また、工事は危険を伴う作業であるため、作業員の安全を祈る言葉を忘れないようにしましょう。

準備

着工式を実施する場合は、施工会社に依頼しましょう。神社に神事を依頼する際は神社への手配も必要です。日程と家族の参加人数を伝えれば施工会社が当日までの準備を進めてくれますので、指示に従えば問題ありません。

準備や進め方は施工会社や神社によって異なるので、依頼するときに施主として必要な準備を確認するようにしましょう。

おすすめ記事

2025.04.30

その他の建築用語と併せて解説

最後に、着工と似ている建築用語について簡単に解説します。これらの用語を知っていれば、建築スケジュールを見たときにマイホームをつくる流れがイメージしやすいでしょう。

地鎮祭

地鎮祭は建築の三大祭式の1つで、土地を守る神様にその土地を使う許可をお願いし、工事と完成後の暮らしの安全を祈る儀式です。本来は着工式の前に行う儀式ですが、現在は地鎮祭と着工式をまとめて開催するケースもあります。

地鎮祭とはなにか詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「地鎮祭とは? 実際の流れや服装・お供え物・のし袋などの準備の仕方」

着工・起工(着工式・起工式)

先に説明したように、着工・起工ともに工事に着手することを指します。着工式・起工式は着工時に工事の開始を宣言する儀式です。

施工

施工とは、工事の進行全体を指します。現場所長や現場監督の主導のもと、多くの専門工事業者が協力して建物をつくり上げていきます。施工中には様々な検査を実施し、設計図書どおりに施工されていることを確認しながら作業が進められます。

上棟(上棟式)

上棟とは、建物の柱や梁などの骨組みが完成したことを指します。伝統的な木造建物では、屋根の最上部にある棟木(むなぎ)を取り付ける作業がとても難しかったため、この棟上げが完了したことを祝う儀式として上棟式が行われてきました。現代でも三大祭式の1つとして大切にされています。

上棟式とはなにか詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「上棟式とは? ご祝儀・大工さんへのお礼は? 上棟式の流れや費用のご紹介」

竣工(竣工式)

竣工とは、建物の完成したことを意味します。竣工すると施主に建物が引き渡され、入居ができるようになります。竣工式は、建物の完成を祝う儀式で、地鎮祭や上棟式と同様に重要な儀式とされています。工事を終えるには様々な課題がありますが、竣工式では関係者と喜びを分かち合い、次のプロジェクトに向けての意欲を高める大切な場となります。

まとめ

地鎮祭などの三大祭式に比べると着工式を開催するケースは少ないものの、大規模なプロジェクトにおいては今でも大切にされている儀式です。マイホームにおいても施主の思いを伝え、工事関係者と顔を合わせる貴重な機会となるでしょう。家づくりの過程を大切にしたい方は着工式の開催を考えてみてはいかがでしょうか。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

おすすめ記事Recommends

-

2025.07.07

-

2025.04.30

-

2025.07.07