住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

“長期優良住宅認定制度”という言葉を聞いたことはありますか? 長期優良住宅認定制度とは、2008年に制定された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」をもとに2009年に施行され、国の定めた基準を満たした住宅が“長期優良住宅”の認定を受けられる制度です。

今回は、認定制度の概要と長期優良住宅のメリット・デメリット、申請の流れについて解説しますので、マイホームの購入を検討している方はぜひご覧ください。

長期優良住宅とは

長期優良住宅は、国土交通省により「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」と定義されています。

「古くなったら建て替える」といった従来の考え方を変え、住宅をストックとして次の世代に受け継いでいくことが期待されているのです。

このため、長期優良住宅は、次のような措置を講じている必要があります。

・住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること

・住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

・地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること

・維持保全計画が適切なものであること

・自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること

出典:「長期優良住宅のページ」(国土交通省)

長期にわたり良好な状態で使用できるよう、メンテナンスや災害への配慮を重視していることがポイントです。

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅認定制度は、安全性や快適性に配慮された建物が、税制面の優遇を受けられる制度です。認定を受けた住宅のメリットを詳しくみていきましょう。

住宅ローンの金利引き下げや税の特例措置

長期優良住宅の大きなメリットは、住宅ローンの金利引き下げや税の特例措置が適用される点にあります。

住宅ローンを固定金利で組むときに利用する方が多い「フラット35」では、長期優良住宅を購入する際に「【フラット35】S(金利Aプラン)」を利用できるケースがあります。これは年0.5%の金利引き下げを受けられるお得なプランで、返済負担を軽減できる点がメリットです(※)。

(※)金利引き下げ幅は、借入時期や条件によって異なります。

また、税制面では固定資産税の減税や所得税の控除といった優遇措置が受けられます。

適用要件が細かく設定されており、変更されることも多いため、マイホームを購入する際は最新の情報を確認しましょう。

税の特例措置を受けるには申告が必要

長期優良住宅認定制度で税の特例措置を受けるには申告が必要です。

・住宅ローン減税

所得税の優遇措置である“住宅借入金等特別控除”は、住宅ローン減税や住宅ローン控除とも呼ばれており、登記事項証明書などの必要書類とともに確定申告をして受けます。

長期優良住宅の場合は、13年間で最大455万円の税額控除が受けられます(2025年7月現在)。

・不動産取得税

地方税を定める条例に従って都道府県に申告をします(※)。一定の条件を満たす長期優良住宅の場合、特例控除額が1,300万円に拡大されます(2025年7月現在)。

・固定資産税

長期優良住宅認定通知書またはその写しを添付して、地方税を管轄する市区町村に申告します(※)。長期優良住宅は、固定資産税減額の適用期間が延長されます。

適用を受ける税の種類によっては、確定申告以外にも手続きが必要になるので注意しましょう。

(※)令和8年3月31日までに新築された住宅が対象です。

省エネ設計によるランニングコストの削減

長期優良住宅には、省エネルギー設計を満たすよう、断熱性能を表す“断熱性能等級”と住宅にかかるエネルギー評価である“一次エネルギー消費量等級”の基準が定められています。

一次エネルギー消費量とは冷暖房・給湯・換気・照明などの住宅内で1年間に消費するエネルギーの合計値で、住宅のエネルギー効率を示しています。なお、テレビなどの家電製品は含まれません。

断熱性能が高いと、建物は外気の影響を受けにくくなり、暖房・冷房の負荷が軽減されます。さらに、一次消費エネルギーが少なければ光熱費の削減にもつながります。

ランニングコストを減らしながら快適な住環境を得られるのは、長期優良住宅の大きな魅力です。

省エネ基準を満たした住宅については、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「省エネ基準適合住宅とは? 2025年から義務化された省エネ基準と4号特例縮小を解説」

良好な居住環境や災害対策

長期優良住宅は、室内の良好な住環境を実現するだけでなく、地区計画や景観計画などによる地域の街づくりに調和することが求められています。そのため、家の内外ともに暮らしやすい環境で生活ができるでしょう。

また、災害発生リスクの高い地域においては、所管行政庁が定めた必要な措置を講じることが求められます。令和4年の法改正では、特に土砂災害、津波、洪水などの水害に対する対策が強化され、リスクの高い地域では特別な対策が義務付けられるようになりました。災害リスクが特に高いエリアは長期優良住宅の認定対象外となる場合もあります。

地震保険の割引が利く

地震保険では、建物の耐震性能により、割引制度を設けています。

長期優良住宅は、耐震等級割引や免震建築物割引などを受けられますが、重複はできないため割引率が高いものを選択します。

・耐震等級割引

地震保険の保険料は、耐震性能の高さによって割引率が設定されています。

耐震等級は3段階あり、数字が大きいほど耐震性能が高く、等級1で10%、等級2で30%、等級3で50%の保険料が割り引かれます。

耐震等級割引を受けるには、“品確法”と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた耐震等級が記載されている住宅性能評価書などの確認資料が必要です。

・免震建築物割引

品確法に定められた“免震建築物”に適合している建物が受けられる割引で、割引率は50%です。

なお、地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて運営されています。民間の保険会社と政府が共同で損害を補償しているため、保険会社が違っても補償内容や保険料に差は生じません。

補助を受けられる場合がある

長期優良住宅を新築する際には、補助金などの支援を受けられる場合があります。例えば、“子育てグリーン住宅支援事業”では、若者夫婦世帯や子育て世帯が長期優良住宅を新築する場合に補助対象になるケースがあります。条件によって補助額は変わりますが、長期優良住宅への補助額は1戸につき最大で100万円です(2025年7月現在)。

また、新築だけでなくリフォームでも補助金をもらえる可能性があります。長期優良住宅化リフォーム推進事業では、条件次第で、最大1戸あたり210万円の補助金を還元するとしています(2025年7月現在)。

ただし、これらの補助制度を利用するには、住宅の床面積などの細かい条件を満たさなくてはなりません。さらに、年度によって補助制度実施の有無や制度の内容は変わる可能性がありますので、あらかじめ公式の情報を確認するようにしましょう。

おすすめ記事

2025.05.20

長期優良住宅のデメリット 適切なメンテナンスで家の維持を

長期優良住宅のデメリットは以下のとおりです。

イニシャルコストが高くなりやすい

長期優良住宅は、耐震性・断熱性・維持管理のしやすさなど、一定の基準を満たす必要があるため、建築費が一般住宅に比べて高くなる傾向があります。しかし、住宅ローンの金利引き下げや税制面での優遇措置を活用しながら住宅の価値を維持すれば、長期的な視点でのコスト軽減になります。

手続きが複雑

長期優良住宅の認定を受けるためには、申請書類の準備や審査が必要で、施主もしくは建築会社の代行申請により認定を受けます。認定を受けたい場合は事前に建設会社に手続きの流れや費用を確認しましょう。

建設会社の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

関連記事⇒「ハウスメーカーとは? 工務店とはどこが違うの? 選び方のコツとメリット」

関連記事⇒「工務店とは? ハウスメーカーや設計事務所との違いと特徴をチェック」

関連記事⇒「設計事務所に注文住宅を依頼するメリットは? 設計施工分離発注と設計施工一括発注の違い」

関連記事⇒「土地探しの相談先は? 探し方のコツとハウスメーカーに依頼するメリット 未公開土地の探し方」

定期的な点検・メンテナンスが必要

長期優良住宅は基準を満たせばよいというわけではありません。完成後も30年間は定期的な点検・修繕・改良を行い、記録を作成・保存することが求められています。具体的な点検頻度や内容は、維持保全計画に基づいて決定されます。

引き渡しの際は認定基準として定められている維持保全計画とあわせ、家の維持について建設会社に確認しておきましょう。適切なメンテナンスを実施することで家の寿命が長くなり、次世代まで快適に暮らせる家として愛されることでしょう。

おすすめ記事

2025.04.30

長期優良住宅の認定基準と申請の流れ

では、これらのメリットが受けられる長期優良住宅には、どのような認定基準があるのでしょうか。

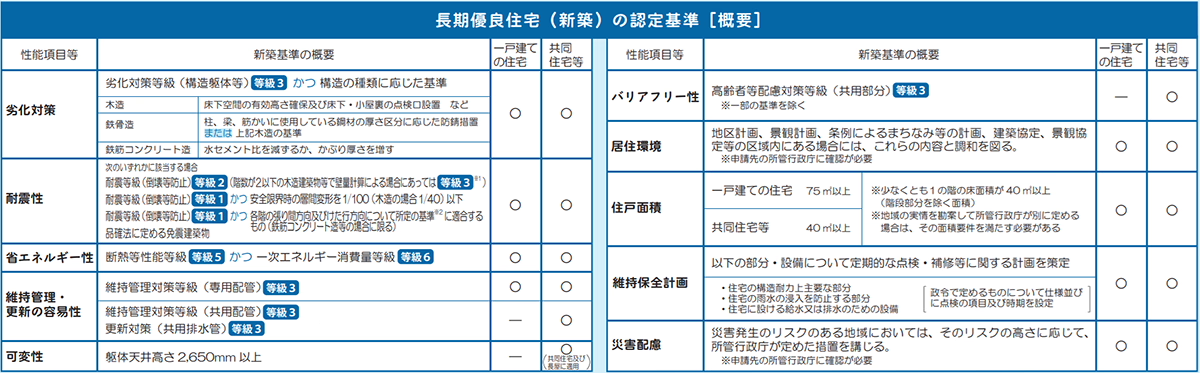

長期優良住宅の認定基準・条件

長期優良住宅の認定基準は以下のとおりです。

出典:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の長期優良住宅認定制度の概要について」(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)

わかりやすくすると以下のようなことを示しています。

・劣化対策:腐食やさびが発生しにくい

・耐震性:地震後の継続利用を目的とした改修がしやすいよう損傷レベルを低減する

・省エネルギー性:断熱性が高く、空調・照明などの負荷が少ない

・維持管理・更新の容易性:柱・梁・床などに影響を及ぼすことなく配管などを補修できる

・可変性:将来の間取り変更やリフォームに対応しやすいよう、十分な天井高が確保されているなど、構造上の工夫がされている

・バリアフリー性:転倒・転落などの防止、車椅子使用者が生活するための基本的な措置が取られている

・居住環境:街並みなどとの調和が図られている

・住戸面積:将来も使いやすい面積が確保されている

・維持保全計画:住宅を長期にわたり維持するための計画が定められている

・災害配慮:想定される災害リスクに対して必要な措置が取られている

これらのことから、長期優良住宅は、建物の性能だけではなく居住環境の質についても考慮していることがわかります。

長期優良住宅の申請の流れ

注文住宅における長期優良住宅申請のおおまかな流れをご紹介します。

1. 登録住宅性能評価機関に技術審査(事前審査)を依頼

“登録住宅性能評価機関”とは、住宅の基本性能に関する評価を実施し、その結果をもとに評価書などを交付する機関で、国土交通大臣または地方整備局長に登録されています。

設計内容や図面や計算書を含む“添付図書”と“確認申請書”または“設計住宅性能評価申請書”を登録住宅性能評価機関に提出し、事前審査を受けます。認められると“確認書等”が交付されます。

2. 所管行政庁への認定申請

“認定申請書”と“添付図書”などの必要書類、事前審査で交付された“確認書等”を所管行政庁である自治体の窓口などに提出し、認定を受けるための申請をします(※)。例えば、東京都23区内に一般的な戸建て住宅を建てる場合、各区役所が窓口になります(2025年7月現在)。

(※)事前審査を行わずに申請をする場合は、必要書類や申請の流れは異なります。

3. 認定通知書の交付

行政庁内で適合審査に通れば、“認定通知書”が交付されます。

長期優良住宅の申請は、工事を始める前に行います。着工後の申請はできないので注意が必要です。

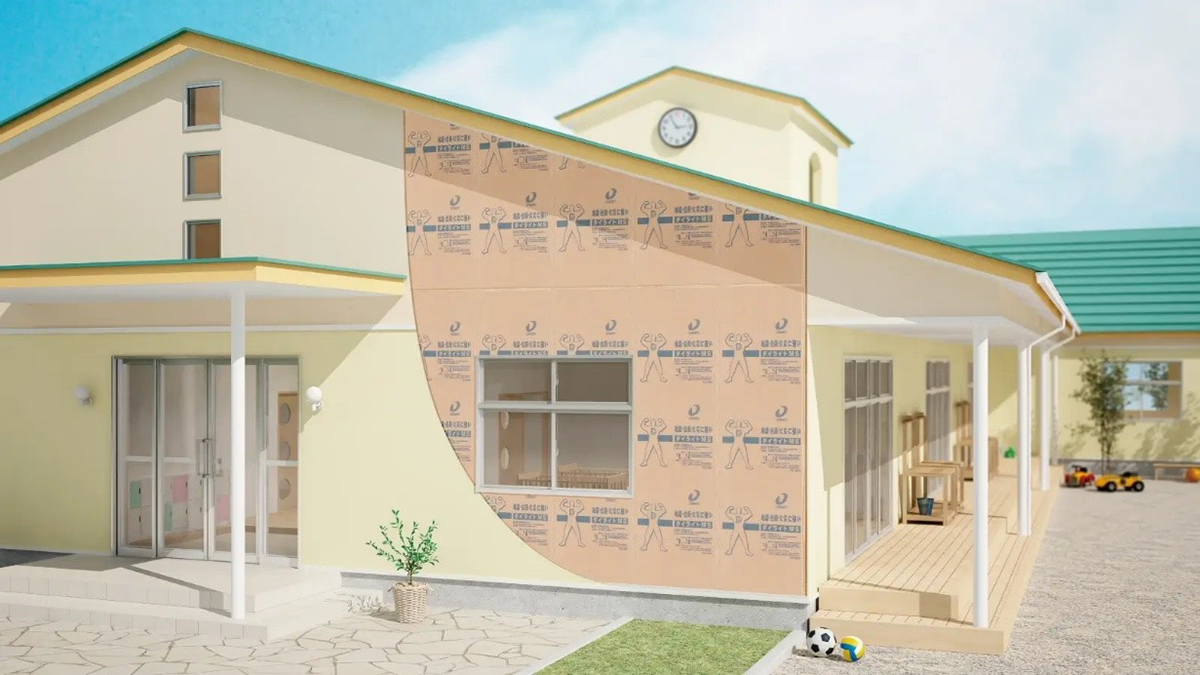

丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめの外壁耐力下地材

地震や火災に強い耐震ボード『ダイライトMS』

丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめなのが、DAIKENの準不燃材料『ダイライトMS』です。高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、シロアリにも強さを発揮する耐震ボードです。

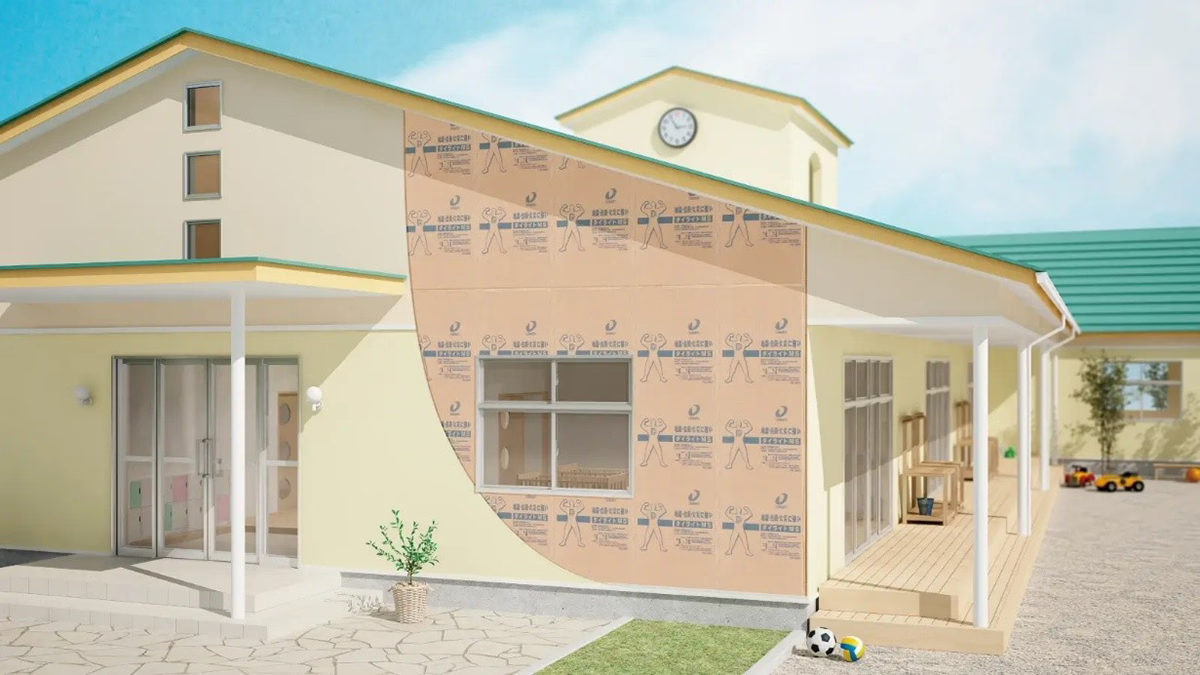

『ダイライトMU』

さらに、地震に強い住まいづくりには、外壁だけでなく内壁にも耐力面材を使用しましょう。

地震や火災に考慮された準不燃材料『ダイライトMU』は、耐力壁の強度を表す“壁倍率”が2.4倍の耐力クロス下地材で、『ダイライトMS』と併用することにより高い耐震性を実現します。

まとめ

長期優良住宅の目的は、建物という資産を国民共通のストックとして次世代に受け継ぎ、長期間にわたり活用できるようにすることです。海外では子や孫の世代まで1つの家に住み続けるケースも多く、家は長く愛される資産として大切にされています。

長期優良住宅認定制度の活用には、住宅ローンの金利引き下げや税の特例措置といった様々なメリットがある一方で、建築コストや維持管理の負担も考慮する必要があります。長く快適に住み続けるために、メリットとデメリットを理解し、ご自身に合った選択をすることが大切です。

木造住宅の耐用年数やメリット・デメリットについては、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「木造住宅の耐用年数と特徴 メリット・デメリットや鉄骨造・鉄筋コンクリート造との違い」

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2025.04.30 最終更新日:2025.08.20

関連製品

-

地震や火災に強い耐震ボード

おすすめ記事Recommends

-

2025.07.07

-

2025.07.07

-

2025.04.30