住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

日本では多くの住宅が木造です。住宅全体に占める非木造の割合は年々に増加していますが、戸建住宅においてはまだ大半が木造でつくられています。

木造は鉄筋コンクリート造や鉄骨造と比べて建築費用を抑えやすく、木のぬくもりを感じられる点が人気の理由です。しかし、一見すると木よりコンクリートや鉄骨の方が強そうというイメージから「他の構造と比べると木造は弱いのではないか」と思う方がいるかもしれません。

そこで今回は、木造住宅の耐用年数や特徴について詳しく解説します。木造住宅への理解を深め、メリット・デメリットを踏まえた上で理想の家をつくりましょう。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造ついては知りたい方は、ぜひ下記の記事をご参照ください。

関連記事⇒「軽量鉄骨造とは? 特徴と耐用年数 重量鉄骨造や木造、RC造、SRC造との違い」

木造住宅とは

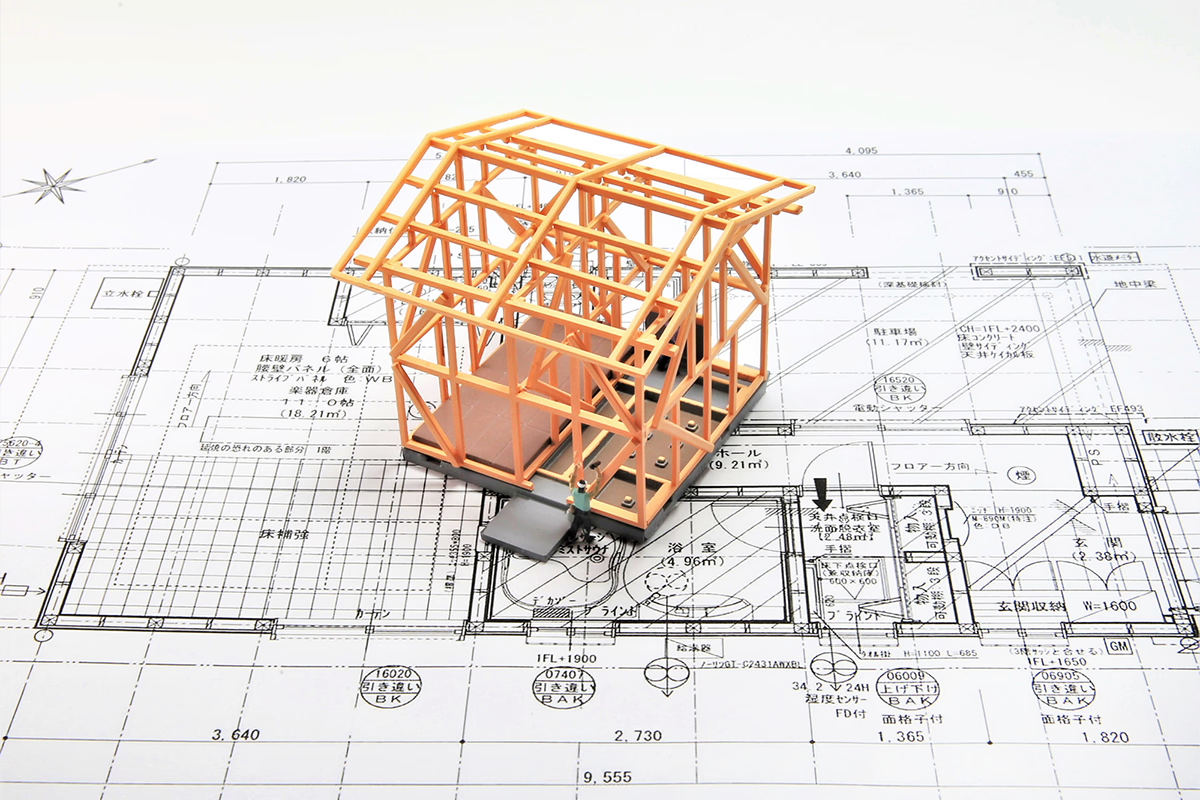

木造住宅とは柱や梁といった構造部材に木材を使用する住宅のことです。国土面積の約7割が森林である日本では昔から親しまれています。木のぬくもりが感じられる家に入るとホッとする方も多いのではないでしょうか。

木造住宅の代表的な建て方には、日本の伝統的な「木造軸組工法」と北米で生まれた「枠組壁工法(ツーバイフォー工法やツーバイシックス工法)」の2つがあります。木造軸組工法は柱・梁・筋交いなどを組み合わせて家をつくる方法で、木造枠組壁工法は合板などを張り付けたパネルを組み合わせて家をつくります。

一般的に木造軸組工法は設計の自由度が高く、枠組壁工法は気密・断熱性にすぐれているといわれています。それぞれの特徴を比較しながら、理想の家づくりの参考にしてみてください。

木造住宅をハウスメーカーに依頼したいと考えている方は、下記記事で選び方のコツなどをご参照ください。

関連記事⇒「ハウスメーカーとは? 工務店とはどこが違うの? 選び方のコツとメリット」

木造住宅を工務店に依頼したいと考えている方は、下記記事で特徴などをご参照ください。

関連記事⇒「工務店とは? ハウスメーカーや設計事務所との違いと特徴をチェック」

木造住宅の耐用年数

木造住宅の法定耐用年数は、税法上、賃貸用住宅で22年、自宅として使用する場合は33年と定められています。しかし、これは減価償却計算のための基準であり、実際の住宅の寿命を示しているわけではありません。

では、木造住宅の寿命はどれくらいなのでしょうか。日本では建物の建て替え周期を約30年とするデータがある一方で、適切なメンテナンスを行えば40~60年以上、場合によっては100年以上使用できる木造住宅もあります。

このように建物の寿命の認識に幅があったのは、以下のように様々な理由で建物が建て替えられてきたからです。

・メンテナンスの質によって寿命が大きく変わる

・過去の大地震で建物が倒壊することがあった

・古い設備を新しくするのが難しく新時代の生活水準に合わなくなった

最近注目を集めている長期優良住宅が基準に定めている劣化対策等級3は、「適切な維持管理の条件の下で3世代(約75~90年)までは大規模な改修工事が不要になるような対策が取られていること」としています。欧米諸国では住宅が子や孫の世代まで受け継がれることが一般的です。今後は日本でも建物の寿命が延びていくかもしれません。

おすすめ記事

2025.05.20

木造住宅のメリット・デメリット

ここでは木造住宅のメリット・デメリットをご紹介します。

木造住宅のメリット

・木のぬくもりを感じられる

・湿度の調整にすぐれている

・建築費用が抑えられる

木材ならではのあたたかみは、他の素材では味わうことができない魅力です。「やっぱり木の家がいい」と考える方も多いでしょう。さらに、木材は湿気を適切に調整する特性があり、高温多湿の日本の気候にぴったりです。

木造住宅のデメリット

・気密性が低い傾向がある

・害虫対策が必要な場合がある

昔の木造住宅は気密性・断熱性が低い傾向があり、寒い家になりがちでした。現代の木造住宅は省エネ基準の適用により気密・断熱性能が向上しています。建築会社のカタログなどで仕様を確認してみてください。

また、木材を使用しているため、シロアリなどの害虫被害を受ける可能性がありますが、シロアリ対策を基本仕様としている住宅が多くありますので、建築会社に保証期間や再処理の方法を確認しておきましょう。

おすすめ記事

2025.05.20

木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造との違い

住宅には木造のほかにも鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの構造種別があります。それぞれの特徴をみてみましょう。

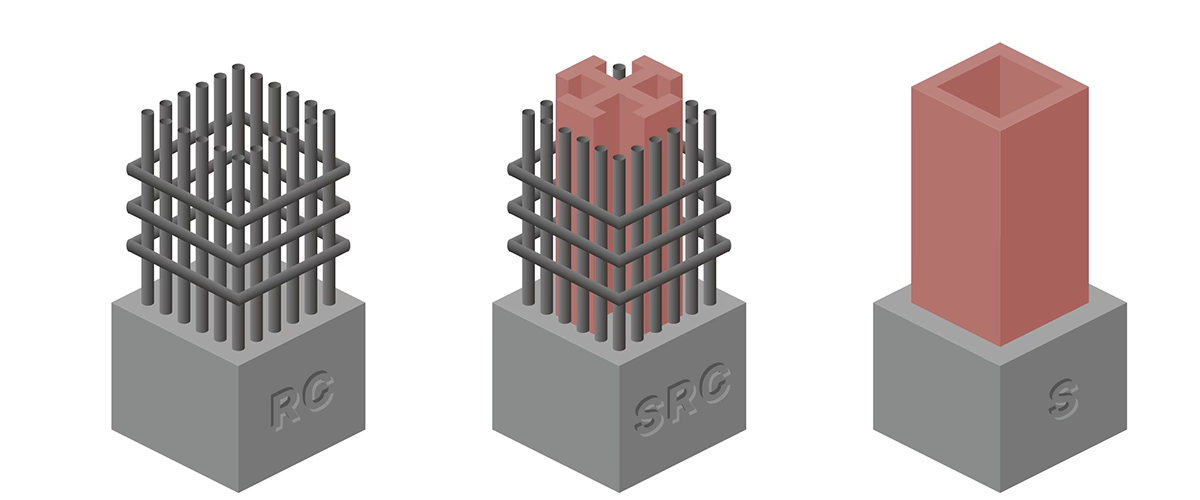

鉄骨造(S造)

鉄骨造は強度が高く、耐震性にすぐれた構造です。重量鉄骨は大空間をつくることができ、施工期間が短いため、大規模建築にも使われています。いくつかのハウスメーカーでは薄い鉄骨を使った軽量鉄骨造を得意としており、プレハブ工法による安価で短期間で建てられる住宅を提供しているところもあります。

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造で、耐久性と耐火性にすぐれています。 また、コンクリートの重さにより音や振動を防ぐ特性があり、静かで快適な家づくりに適しています。特にマンションなどの住宅で使われています。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリートに鉄骨を組み合わせた構造です。鉄骨造と鉄筋コンクリート像の良いところを取り入れたもので、主に高層のマンションなどで使われています。ただし、他の工法に比べて、費用や工期が長くなる傾向があります。

木造と相性の良い畳空間をつくれるDAIKENの『ここち和座』

『ここち和座 敷き込みタイプ 清流』

DAIKEN『ここち和座』は、木造住宅と相性のよい畳空間をつくれる商品です。木のぬくもりと調和して暖かい雰囲気を演出します。和紙(※)でできた畳表で、傷がつきにくく、抗菌仕様でカビの発生やダニの増殖も抑えてくれるなど、高機能な畳です。

『ここち和座 敷き込みタイプ』は、フローリングと同じ厚さのため、一般的な畳のような床の落とし込みが不要です。

『ここち和座 置き敷きタイプ』は、フローリングの上にラグを敷くような気軽さで設置でき、不要な時はしまえて便利です。

(※)機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。

まとめ

木造住宅は、木のぬくもりが感じられる暖かい空間が魅力です。これまでは気密性や断熱性の低さから「日本の家は寒い」と言われることもありましたが、省エネルギー基準が定められたことにより高性能な木造住宅が増えています。適切なメンテナンスを続けることで長く快適に住み続けられるため、愛着を持ちながら生活していきましょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

-

ヘリなし畳として最も普及している畳おもてです

おすすめ記事Recommends

-

2025.08.20

-

2025.07.07

-

2025.08.20