畳からフローリングにリフォームする? 知っておきたい畳のメリット・デメリットと湿気・防音・断熱、3つのポイント

(※)写真はイメージです。※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

ライフステージの変化に伴い、住まいの間取りや部屋の使い方を見直す方が増えています。中でも、和室から洋室へのリフォームは、数多くのご家庭で選択されています。畳の傷みをきっかけにフローリングへ変更したい、成長した子どものために和室をリフォームして子ども部屋にしたい、などと考える方もいることでしょう。

畳からフローリングへと本格的にリフォームする場合、時間や予算が必要です。そこで今回は、失敗のないリフォームを行うために、畳をフローリングに変更する際の注意点やフローリングの選び方、また畳の機能についてご紹介します。

和室から洋室へのリフォームに必要なこと

和室を洋室に変える場合、部屋の各部位ごとにどのようなリフォームが必要なのかを解説します。

●扉のリフォーム

洋室に合う扉へ変更する手法には様々なバリエーションがありますが、もっとも手軽なのは、襖(ふすま)に洋風のリメイクシートを貼る方法です。これならDIYでも対応可能です。より本格的にリフォームしたい場合は、襖を木目調など洋風デザインの引き戸に変えるとよいでしょう。襖と同サイズの引き戸を選べば、襖の枠を活用できる場合もあります。

加えて、襖をパーテーションに変更する方法もあります。パーテーションにはプリーツスクリーンやロールスクリーンなどの収納できるタイプがおすすめで、様々な種類があるため、部屋のイメージや用途に合わせて色や素材を選択可能です。

●収納のリフォーム

ベッド中心の生活であれば、布団を収納することに適した押入れより、クローゼットの方が便利です。押入れは奥行きが深く横長ですが、これを縦長のクローゼットにリフォームするには、まず押入れの枠組みを解体して、中を広げる必要があります。その後、収納したいものに合わせて、クローゼット向けのハンガーパイプや収納ユニットを取り付けましょう。

●壁のリフォーム

伝統的な和室の壁は、真壁(しんかべ)という、柱や梁を露出させて仕上げた形式になっている場合があります。真壁の和室から洋室へのリフォームは工事の規模が大きくなるので、真壁の柱を残したままのデザインにするのもおすすめです。

(※)真壁とは、柱や梁などの構造材を壁の表面に見せる、日本の伝統的な木造建築の工法

一方で、柱や梁を隠した大壁(おおかべ)で仕上げられた和室もあります。この大壁は洋室でも使われているので、壁紙を張り替えるなどの比較的簡単な工事でも洋室にリフォームできます。

(※)大壁とは、柱や梁などの構造材を壁の内側に隠して仕上げる工法

●天井のリフォーム

和室の天井には、目透かし天井や竿縁天井(さおぶちてんじょう)など様々な種類があります。天井をクロス仕上げにしたくても、中には直接クロスを貼れない天井もあります。目透かし天井では天井板間に隙間があるため、クロス下地を付ける処理が必要です。天井の種類によっては、天井自体を一度解体しなければならない場合もあります。

(※)目透かし天井とは、天井板同士の間にわずかな隙間を設けて張る和風の天井仕上げ

(※)竿縁天井とは、天井を細い木材(竿縁)で支える構造の天井

●窓のリフォーム

和室の窓は障子やすりガラスが多いですが、洋室化には透明ガラスや洋風窓枠への変更がおすすめです。このとき窓の中だけでなく、外側の敷居(しきい)なども除去して洋風の窓枠に変えると、より本格的なリフォームになります。また障子の枠は残しておき、色を塗るなどして洋風に見せる方法もあります。

●床のリフォーム

和室の中で大きな面積を占めるのは畳です。洋風の部屋にする場合は、畳をフローリングに張り替える方法と、既存の畳の上にフローリングを張る方法があります。

これらのリフォームすべてを行う必要はありません。和室の中でも、使い勝手のよい部分や気に入っている部分は残しておき、和洋折衷、和モダンな洋室にするのもおしゃれです。

張り替え? 重ね張り? 和室からフローリングに変える手軽な方法

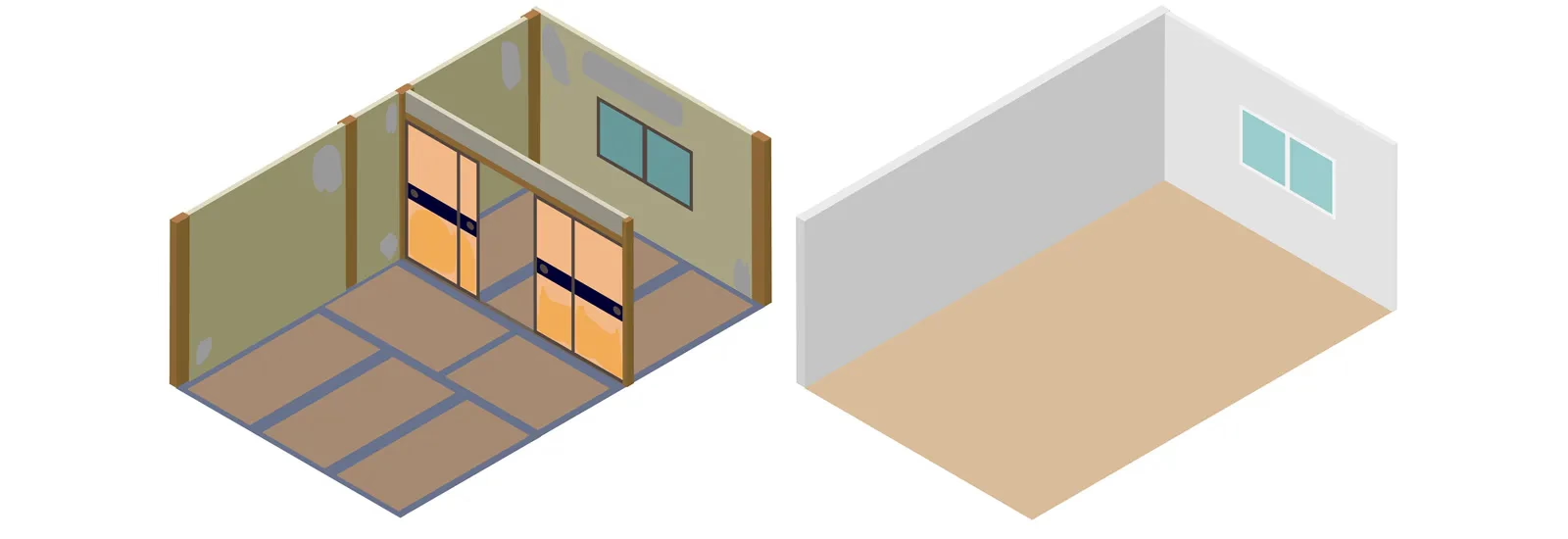

洋室へのリフォームのなかでも、床材の変更は大きなリフォームです。畳からフローリングに変える方法は“張り替え”だけでなく、畳の上にフローリング素材を敷く“重ね張り(上張り)”という方法があります。

●畳からフローリングに張り替え

1. 畳を全部剥がして下地材を取り除く

2. 下地が傷んでいる場合は修繕する

3. フローリングの高さを隣接する床の高さと揃えるため、新しい下地材を造作する

4. フローリングの張り替えを行う

5. 壁とフローリングの間に巾木(はばき)(壁を保護するパーツ)を付ける

フローリングへの張り替えは、重ね張りのように床の高さが変わらないため段差も生じないというメリットがあります。また、下地の状態を確認できるのも利点といえます。

一方で、フローリングの張り替えには多くの工程があり、はがした畳などを処分する費用や時間がかかります。また築年数が経過している部屋の場合、畳をはがしたら下地の状態が良好とはいえない可能性もあります。そのような場合は下地の補修費用が追加され、より費用がかかる可能性もあります。

●畳の上にフローリングを重ね張り(※おすすめしません)

重ね張りとは、畳の上からフローリングを重ねて張る方法です。手順は以下の通りです。

1. 畳をきれいに掃除する

2. 防虫・防湿シートなどを敷いて畳を保護する

3. 重ね張りするフローリング材を部屋のサイズに合わせてカットし、割り付ける

4. フローリング材の施工方法(接着剤、はめ込み式など、製品によって異なります)に従って固定する

(※)上記は一般的な工事例です。実際の内容・仕様は地域や施工会社などで異なるため、詳細は専門家にご確認ください。

フローリングの重ね張りは、工程がシンプルで費用も安く済むため、手軽に和室をリフォームしたい方が選択する場合もあります。

一方で、重ね張りは床の高さが上がるため、敷居との段差が生じたり、ドアの開閉に影響が出たりすることがあります。また、畳の上に直接施工する場合は、畳の湿気対策が大切です。不十分だとカビの発生やダニの増殖リスクが高まります。下地の状態を確認できない点もデメリットといえます。以上の理由から、畳の上にフローリングを重ね張りする方法はおすすめしません。

畳の上にフローリングマットを敷くことを検討している方は、下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「畳の上に敷くフローリングマットでカビ・ダニを防ぐには 畳をフローリングに替えて和室を快適でおしゃれに!」

畳をフローリングにする前に要確認! 畳の機能性を再認識しよう

現代は空調技術や建築材料の機能を向上させることで、居室の快適さを保てるようになっていますが、昔は自然界にある材料を使用して、居室の快適さを保つ工夫をしていました。畳も日本の気候にマッチした床材です。フローリングへの張り替えを考える前に、今ある畳の特徴とメリットも知っておきましょう。

●畳のメリット

(※)写真はイメージです。

・クッション性

畳には適度な弾力があり、歩行時や転倒時の衝撃を軽減します。子どもや高齢者にも配慮したやわらかい床材です。

・遮音性

畳に含まれている空気が床衝撃音などを吸収し、物音を軽減してくれます。

マンションで階下への足音を軽減したい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「畳をフローリングにリフォームするなら床の防音を! マンションの階下に響く衝撃音を低減させるための防音対策」

・調湿性

畳表の原料であるい草は湿気を吸収したり、放出したりすることで室内の湿度を調整してくれます。

・断熱性

い草は空気を多く含んでいるため断熱性があり、夏は涼しく、冬は暖かい環境をつくり出してくれます。

畳のメリットは気軽に寝転がれる点もあります。ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「畳をフローリングに敷いて寝転がる快感! 気軽に楽しめる“置き畳”の魅力と畳の部屋の使い方」

●畳のデメリット

室内環境を快適に保ってくれる畳ですが、耐久性や衛生面では注意点もあります。畳床の寿命は10年から20年といわれており、へこみができたり、歩いたときにふかふかした感触があったりすると、交換が必要な時期です(畳表面の変色だけなら、表替えで対応できる場合もあります)。

また、隙間が多い畳内部には、チリ・ゴミ・フケ・食べかすなどのカビやダニにとっての栄養源が蓄積されやすく、カビの発生やダニの増殖のリスクがあります。清潔に保つには、定期的なお手入れが必要です。

●畳をフローリングにする前に注意しておくべき点とは

(※)写真はイメージです。

畳には調湿性能があるので、夏の暑い時期に湿気を吸い取り、冬の寒く乾燥した時期に湿気を放出します。畳からフローリングにすると、湿気対策が今まで以上に必要となる場合があります。

また、畳にはクッション性があり、常にある程度物音を軽減してくれているため、フローリングにリフォームした後に足音などが気になる場合も考えられます。特にマンションの場合、管理規約によって使用できるフローリングの遮音性能が決められているケースが多いため、リフォームする際は注意しましょう。

さらに、畳からフローリングに変更すると、冬場には足元がひんやり冷たく感じる場合もあります。特に空気層のない合板フローリングを使用する場合や、戸建ての1階の部屋で断熱性能が低い場合には、底冷えすることも多いです。リフォームする際は畳を撤去した後の床下地を確認し、断熱材を入れるなどの対策をしましょう。

畳からフローリングへのリフォーム時の懸念点を解消するには

畳からフローリングへのリフォームで後悔しないように、事前に懸念点は解消しておきましょう。

●下地の状態に応じて補修や調整をする

築年数が古い家の場合、畳をはがしてみたら床の下地が傷んでいたというケースも見られます。そのままフローリングを張ってしまうと、フローリングがきれいに仕上がらず、耐久性にも問題が出てくる可能性があります。余分に費用はかかりますが、必要に応じて下地を補修しましょう。

また畳とフローリングは厚さが異なるので、ほかの部屋と段差ができないように下地を調整することも大切です。隣接する部屋とフラットにつながるように仕上げれば、歩行時につまずく原因を減らせます。

●床暖房で足元の冷たさを解消する

フローリングは素材の性質から、畳と比較するとひんやりと冷たく感じられます。特に冬は冷たさを感じやすくなる傾向があります。フローリングの冷たさを解消するために有効なのが床暖房です。冬の寒い日は、足元から体をあたためてくれます。ただし、床暖房を導入する場合は、床暖房に対応した専用フローリングが必要です。

●ペットがいる場合は滑りに配慮した床材を選ぶ

(※)写真はイメージです。

犬や猫と一緒に暮らしている場合、フローリングの材質によってはつるつると滑りやすく、ペットの足腰に負担をかけてしまう場合があります。ペットの健康のためにも、できるだけ滑りに配慮したフローリングを選びましょう。加えて、爪などによる引っかき傷に強い製品なら、きれいな状態を保ちやすくなります。

●高機能でモダンな和紙(※)畳を取り入れる

すべての床をフローリング床に一新するのではなく、一部に畳スペースを残す、あるいは新しく配置するのも、今どきの空間づくりの手法です。洋室にも違和感のない色柄の畳、縁のないデザインの畳などを選べば、畳ならではの風合いを楽しみながら、フローリングとはまた違う趣を楽しめます。

(※)DAIKENの和紙畳は機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタなどを使用した手すき和紙ではありません。

畳のリフォームを考えているならDAIKEN製品をチェック

DAIKENでは、畳からフローリングにリフォームする場合の、ちょっと気になる点を解決できる製品を多数用意しています。例えば防音性を高める方法として、階下への音を抑える防音床下地材の導入を考えてみるのもよいでしょう。DAIKENでは、マンションの防音ニーズにお応えするため、様々なレベルの高性能な防音床下地材をご提案しています。

『防音床下地材』⇒詳しくはこちら

また、DAIKENではフローリングの冷たさを解消し、冬でも部屋を快適な空間にするための床暖房や、床暖房専用のフローリングも展開しています。足元からじんわりあたたかくなる床暖房を取り入れてみませんか?

『床暖房』⇒詳しくはこちら

さらにDAIKENでは、洋室でも手軽に和を楽しみ、畳の良さを実感できる高機能な和紙でできた畳表もご提案しています。「ダイケン健やかおもて」はメンテナンスがしやすく、カビの発生やダニの増殖を抑え、快適さをキープする畳表です。モダンな色合いが揃っており、洋室にも違和感なく調和するデザインです。置き畳として使用すれば、使わないときには収納でき、おしゃれなラグ感覚で活用できます。

「ダイケン健やかおもて」⇒詳しくはこちら

まとめ

畳からフローリングへのリフォームは部屋の雰囲気を大きく変えるので、和室を洋室にしたい場合はとても効果的です。ただ畳ならではのメリットもたくさんあるので、フローリングに変えることでどんな変化があるかも事前に知っておきましょう。フローリングの課題をクリアできる床材を上手に選び、快適でお気に入りの床を目指してください。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2022.10.26 最終更新日:2025.06.23

![部位別(分冊版)1:床材 床暖房[住宅向け製品]](../img/1524.avif)