住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

土間という空間をご存じでしょうか?

伝統的な日本家屋で土足のまま入れる土間は、屋内外をシームレスにつなぐ空間として活用されていました。一方、近年は多様なライフスタイルや家族の様々な要望に応えることができる空間として注目を集めています。

今回は土間の役割や、そのメリットについて詳しく解説します。使いやすさと快適さを両立できる家づくりのために土間の設置を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

土間とは?

(※)写真はイメージです。弊社製品ではございません。

土間は、フローリングなどの室内用床材を張らずに、土足で使用することを想定した室内空間です。日本の伝統的な家屋において、土間は玄関から台所・部屋までの通路に設置されており、土足のまま家の中を移動していました。昔は道が舗装されておらず、農作業などで土や泥が付着する作業も多かったため、靴のまま入れる土間が使いやすかったのでしょう。また、水仕事や、かまど・囲炉裏など火を扱う炊事のための作業場としても土間は機能していました。

三和土との違い

(※)写真はイメージです。弊社製品ではございません。

三和土は、“たたき”と読み、土間と同じような意味で使われることもありますが、本来は土間に使われていた仕上げ材を指します。

三和土は敲き土(たたきつち)を略した言葉で、敲き土は花崗岩(かこうがん)などが風化してできた土のことをいいます。もともとは敲き土、石灰、にがりを叩き固めて造られていたことから、三和土という名前になったようです。現代では、赤土・砂利・石灰を使った三和土が主流です。

また、最近では上記のような素材を使用していなくても、もともと土間のあった玄関スペースの床素材を三和土と呼ぶことがあります。

通常の土よりも見た目がきれいなことから、室内にある土間の仕上げ材として使われるようになりました。現代の土間にはコンクリート・モルタル・タイル・Pタイル・天然石などを使用し、さらに美しく仕上げられるようになっています。

土間のある家が現代でも見られる理由

近年の家づくりに土間を取り入れるケースが見られる背景には、ライフスタイルの多様化があります。実は土間は機能性が高く、キッチンや廊下に採用して昔ながらの使い方をするほか、子どもの遊び場や趣味空間、収納スペースとしても活用できます。土間は家族の様々な要望に応えるスペースとして注目されているのです。

昔ながらの住まいのスペースとして土間のほかには和室や縁側もあります。こちらもぜひご覧ください。

関連記事⇒「和室は必要? 知っておきたい和室の名称と利便性 おしゃれな和モダン演出のコツ」

関連記事⇒「縁側の魅力とは メリット・注意点を踏まえて美しい空間をつくろう」

おすすめ記事

2025.04.30

土間のメリット

土足で出入りできる土間を現代の家に取り入れると、どのようなメリットがあるのでしょうか。主に3つのメリットをご紹介します。

①汚れを気にせず使える

土間の大きな特徴は、汚れがあまり気にならない点です。例えば庭に家庭菜園をつくっている場合、キッチンが土間なら、出入りするたびに靴を脱いだり履いたりせず、庭とキッチンを行き来できます。靴が多少汚れていても、野菜に土や泥が付いていてもあまり気にせず出入りできるのは便利ですよね。たとえ汚れても、ほうきで簡単に土や砂を取り除けます。

そのほかにも、子どもが気兼ねなく遊んだり、日曜大工をしたりと、汚れやすい作業を行うスペースとして活用できるでしょう。

特に、十分なスペースを確保できない中で住宅では、玄関などのスペースも有効に使いたいものです。ぜひこちらの記事もご覧ください。

関連記事⇒「狭小住宅の間取りアイデア 空間を広く見せるコツと快適に暮らすためのポイント」

関連記事⇒「住宅におけるゾーニングとは? 機能的な動線や癒やしのある家に近づく間取りのポイント」

②多目的に使える

土間は工夫次第で様々な使い方ができます。移動・家事・趣味・収納など、靴を履いたままのほうが利便性や快適性が向上する作業は意外と多いものです。屋内空間なので天候を気にする必要もありません。

③夏場は涼しい

基本的に地中の土の温度は年間をとおして安定しており、比較的低温に保たれています。そして現代の土間の仕上げ材としてよく使われるコンクリートやモルタル・タイルは熱伝導率や蓄熱性能が高く、地面の温度を吸収し、周囲の空気の熱も奪います。そのため夏場は、土間に触れるとひんやりした感覚を楽しめるのです。

ただし直射日光が当たる場所に土間を設置すると、蓄熱性能により室内が夜間でも暑くなってしまう可能性があります。窓際などに設置する際は気をつけましょう。

おすすめ記事

2025.07.07

土間のデメリット

土間は土足で出入りするスペースだけに、住まいの中に取り入れる場合は気をつけたい点もあります。デメリットになる可能性があるいくつかの注意点も知っておきましょう。

汚れが目立ちやすい

土足で出入りする土間には土や靴底の跡が付いたり、埃が溜まったりしがちです。もともと土足のまま使うことを想定しているため、室内ほど汚れが気にならないかもしれませんが、それでも定期的な清掃は必要です。汚れが付きにくい仕上げ材を選ぶと清潔さを維持しやすいでしょう。

段差ができる

土間は、土や埃などが部屋に入りにくいように、一般的に部屋の床よりも低い位置に造ります。そのため土間を設置すると段差が生じることがあります。高齢の方などが暮らす場合には、手すりやベンチを設置するなど、バリアフリーを意識しましょう。

冬場は寒い

土間は、夏場は涼しいというメリットの半面、冬場は冷えやすいというデメリットがあります。冬場も快適に過ごせる土間を造るには以下のような方法について、専門家と相談してみましょう。

・断熱性の高い床材を採用し、基礎部分に十分な断熱材を設置する

・土間のコンクリート内部に温水を通して床暖房効果を得る

・家全体の気密性・断熱性を向上させる

工夫次第で活用できる土間

土間は工夫次第で様々な使い方ができます。いくつか活用法をご紹介します。

土間玄関

土間玄関は、玄関の土足スペースを広くして玄関収納などに活用する方法です。靴で移動できる範囲が広くなることで、ストレスなくスムーズに出発の準備ができます。また、アウトドアグッズや庭のお手入れ道具、外遊びグッズなどを土間に収納できるので砂や土が室内に入りにくくなりお掃除も楽です。

通り土間

通り土間は、玄関から各部屋までの廊下が土間になっている造りです。土足で移動できる生活動線をつくることで、屋内外の移動がスムーズになります。さらに夏場は通り土間のおかげで家の中が涼しくなり、比較的暑さを感じにくい家になるのも魅力です。

土間リビング・土間テラス

土間リビングは、リビングの一部が土間になっています。屋内外がシームレスにつながるため、開放感のある住まいをデザインできるでしょう。

イメージしやすいのは、庭と隣接した位置に土間を造る土間テラスです。土間が庭とリビングの中間にあり、観葉植物を置いたり子どもの遊び場を造ったりすることで、庭の景色や活気をリビングに取り込めます。

土間キッチン

土間キッチンは、調理スペースが土間になっているキッチンです。キッチンは水跡や油汚れなどが気になりやすいスペースですが、土間なら水や汚れに強く、汚れても水を流しながらモップなどを使って簡単に掃除できます。家庭菜園を楽しんでいるご家庭はもちろん、そうでないご家庭でも、維持管理がしやすく使いやすいキッチンになるでしょう。

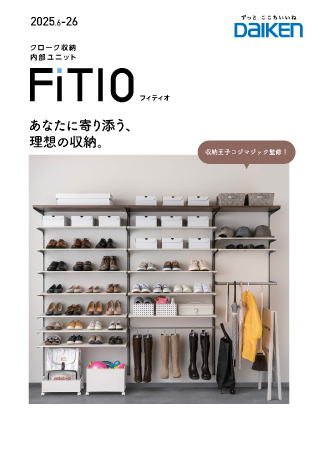

土間収納におすすめのDAIKEN『内部ユニット FiTIO(フィティオ)』

土間の使い方でポピュラーなのは土間玄関です。土間の収納力をさらにアップさせるために、DAIKENの『内部ユニット FiTIO(フィティオ)』を採用してみてはいかがでしょうか。

FiTIO(フィティオ) 側面棚柱タイプ

FiTIO(フィティオ) 背面棚柱タイプ

側面棚柱タイプと背面棚柱タイプの2種をラインアップしており、高さ・奥行きを3タイプから選べます。設置場所や目的に合わせて、L型、U型など自在なレイアウトが可能です。またハンガーパイプやブーツハンガー、引出しキャビネットなど、様々な内部ユニットを組み合わせて、自宅の土間玄関にベストな収納スペースを造ることができます。

まとめ

土間は日本の伝統的な造りでありながら、現代の多様なライフスタイルにも柔軟に対応できる魅力的な空間です。工夫次第で土間は様々な使い方ができることを知っておくと、家族の暮らしをより便利に、快適にできるでしょう。土間のメリット・デメリットを知ったうえで、生活がより豊かになる活用方法をぜひ考えてみてください。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

-

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

-

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

おすすめ記事Recommends

-

2025.07.07

-

2025.04.30

-

2025.05.20