住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

快適で使いやすい家をつくる際は間取りが重要ですが、何もないところに部屋を配置していく作業はかなり大変です。そんなときに役立つのが“ゾーニング”という考え方です。

今回は、建築設計の基本といえるゾーニングについて解説します。ゾーニングを知っていれば、いろいろなアイデアが自然と出てくるため、より理想に近い間取りを形にできる可能性もあります。ゾーニングは誰にでもできるので、設計者に任せきりにせず、一緒に間取りを考えてみたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

ゾーニングとは何か? 家を建てる前からイメージしよう

建築設計において、ゾーニングとは使用目的が似た部屋をグループ分けして、それぞれを1つのかたまりとして配置していく考え方です。

1つ1つの部屋ごとに配置を決めていくやり方でも間取りは決められますが、出来上がってみるとなんとなく使いにくい家になってしまった、というケースが少なくありません。それぞれの部屋や空間の役割を整理したうえで、間取り図を見ながらグループ同士をどうつなげるかを考えると、動線がスムーズで住みやすい家になるのです。

関連記事⇒「家の間取り図を見るコツ アルファベットの略語はどんな意味?」

ゾーニングは建築設計の初期段階で行う作業です。住まいの用途をフロアごとにイメージしながら計画を進めます。特に平屋の場合は階層の区分がないため、空間の使い方を慎重に検討しましょう。

関連記事⇒「平屋の間取り フラットな生活動線で老後も暮らしやすい家をローコストで」

家づくりにおける主なゾーニング

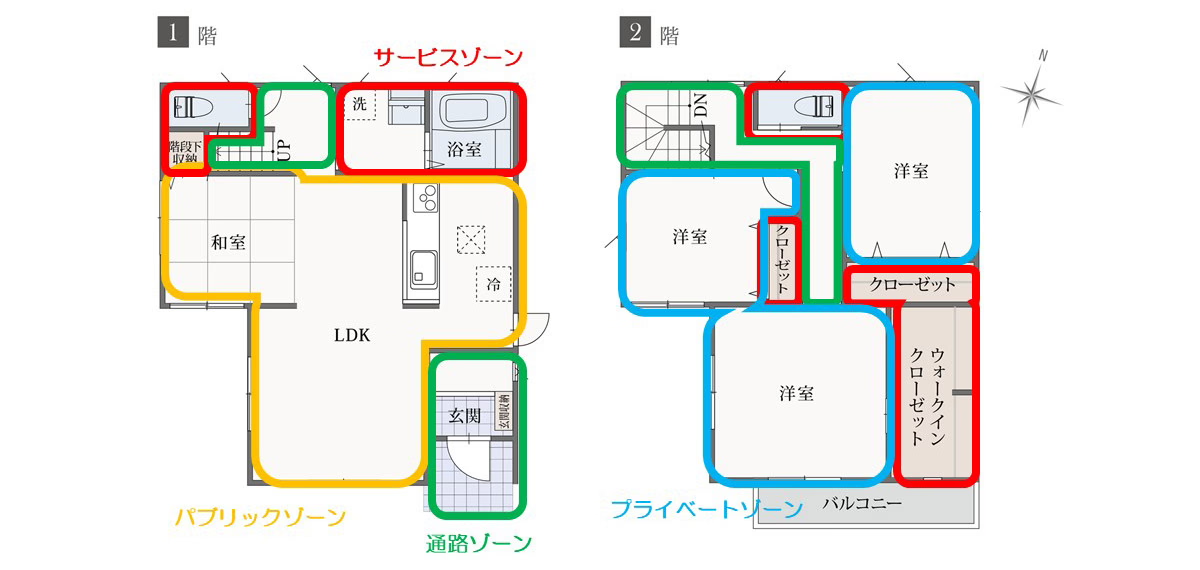

家づくりにおけるゾーニングは、基本的に家の中のスペースを、以下の4つのゾーンに分けて考えていきます。どの場所がどのゾーンに分類され、どのような役割があるのかを解説します。

・パブリックゾーン…リビング、ダイニング、キッチンなど

・プライベートゾーン…寝室、子ども部屋、書斎など

・サービスゾーン…洗面所、浴室、トイレ、収納スペースなど

・通路ゾーン…玄関、廊下、階段など

①パブリックゾーン

家族や来客が集まる空間、みんなで使う空間をパブリックゾーンと呼び、リビングやダイニング、キッチンがここに入ります。パブリックゾーンは日当たりが良く開放的な場所に配置し、気持ち良く会話を楽しめる空間としてつくるのが一般的です。多くの場合、パブリックゾーンの配置決めはゾーニングの第一歩となります。スペースが限られているコンパクトなリビングの場合、視線・動線を考えた配置ですっきり見せるとよいでしょう。

関連記事⇒「リビングレイアウトをおしゃれにしたい! 縦長・横長・正方形・狭いリビングでのポイント」

②プライベートゾーン

プライベートゾーンは、寝室や子ども部屋など、来客者が入らず、家族がそれぞれの時間を過ごすための空間として設定します。重要なのは、プライベートゾーンとパブリックゾーンの距離です。2つのゾーンが近ければ家族のコミュニケーションが活発になりますし、遠いと静かな環境下でそれぞれの空間や時間を確保できます。

③サービスゾーン

サービスゾーンは、浴室、トイレ、洗面所といった、日常生活に必要な機能を有する空間です。必ずしも1か所にまとめる必要はなく、パブリックゾーンやプライベートゾーンに隣接させる場合もあります。どこからでも使い勝手の良い配置を考えましょう。

④通路ゾーン

通路ゾーンは廊下や階段など、家の中を移動するときに使う空間です。通路ゾーンが複雑な形状になると、家事や出かける準備をするとき、ストレスを感じやすくなります。できれば直線的な形状がベストです。通路ゾーンを小さくできれば、それだけ居住空間を増やせるため、コンパクトで効率的なゾーンにしましょう。

おすすめ記事

2025.05.20

ゾーニングのポイント

ゾーニングを行うにあたり、意識しておきたいポイントがいくつかあります。ゾーニングに決まったルールはありませんが、これらのポイントを押さえておくと、配置が決めやすくなります。

家のコンセプトを考える

まずは住む家のコンセプトを考えます。自分と家族が「何を大切にして暮らしたいのか」を具体的に挙げることで、ゾーニングにおける優先事項が見えてきます。

コンセプトを反映したゾーニングのヒントとして、以下を参考にしてください。

・家族のコミュニケーションや癒やしの空間を重視したい

パブリックゾーンを明るく開放的な場所に配置し、庭など外の緑を鑑賞できるように計画する。

・1人でくつろげる空間をつくり、リモートワークの部屋も用意したい

プライベートゾーンをパブリックゾーンから離し、ワークスペースを確保する。

・プライバシーに配慮したい

外部からの視線を考慮し、部屋の配置や窓の向きを工夫する。必要に応じて植栽やカーテンで目隠しをできるように考慮する。

このように、生活の中で何を優先するかを明確にすると、おのずとゾーニングが進んでいきます。

周辺環境との関係を意識する

家づくりについて考えていると、つい家の中だけを意識してしまいがちですが、周辺環境に目を向けることも大切です。道路、公園、隣家、店舗など、家の周りに何があり、それによって室内環境がどのような影響を受けるかイメージしてみましょう。

例えば、道路や公園が近いと、日当たりや通風がよくなる一方で、通行人の視線が気になるかもしれません。店舗や隣家が近いと人の気配や雑音が気になって落ち着かない空間になる可能性があるため、プライベートゾーンを店舗や隣家と離れた場所に配置したほうがよいでしょう。

快適な家をつくるためには、家の周辺環境を意識してゾーニングをすることが大切です。

機能的な動線をつくる

使いやすい家をつくるためには、動線を意識したゾーニングが重要です。特に洗面所・脱衣場・トイレ・浴室など、サービスゾーンの配置には注意したいところです。

パブリックゾーンと隣接させると、料理しながら洗濯もできるなど、利便性が向上する場合もありますが、パブリックゾーンの向こうにサービスゾーンを配置すると、リビングを通らないとトイレや浴室に行けなくなり、来客があるときなどは不便です。実際に自分が家事や身支度をしている状況を想像しながら、効率的に移動できるレイアウトを考えましょう。

また、4つのゾーニングのうち、通路ゾーンは後回しにされがちです。しかし、はじめに3つのゾーンをレイアウトして、残ったスペースを通路ゾーンにすると、動線が複雑になったり、上下階をつなぐ階段をうまく配置できない可能性もあります。どの部屋にでも行きやすい通路ゾーンのベストポジションを見つけましょう。

おすすめ記事

2025.08.20

ほしい場所にほしい物を収納!『壁厚収納 カベピタ』

家の間取りを考えていると、パブリックゾーンを広げたくなったり、プライベートゾーンの部屋数を増やしたくなったりなど、つい居住スペースに注目してしまうため、収納スペースを後回しにしてしまいがちです。しかし、収納スペースが足りないと、モノがあふれて家が散らかり、快適に暮らしにくくなってしまいます。まずは間取りで収納スペースの確保に努めてみて、どうしても十分なスペースが取れそうにない場合は、収納に便利な家具やグッズを配置することも考えておきましょう。

このような状況ではリビングボードや収納付きのベッドを置いてもいいですが、壁に埋め込む収納ユニットDAIKENの『壁厚収納 カベピタ』はいかがでしょうか。壁の厚みを有効活用して、ドア付き収納や書棚、飾り棚など、バリエーション豊かな壁厚収納を設置すれば、室内に出っ張らないフラットな収納として、どのゾーンでも空間を広々と利用できます。奥行きが浅いため、収納したものが一目ですぐに把握できるのも便利です。

まとめ

家づくりを効率的かつ効果的に進めるには、ゾーニングの手法を取り入れるのがおすすめです。住宅をゾーニングするのは決して難しいことではなく、実際に暮らしている様子をイメージできれば誰にでも実践できます。家族や設計者と相談しながら一緒に間取りを考え、より愛着のわく家づくりを進めましょう。

-

監修者

淀川 美和(よどがわ みわ)

株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。

保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級

関連製品

-

お出かけ時、必要なものをまとめておけば安心。

おすすめ記事Recommends

-

2025.04.30

-

2025.04.30

-

2025.05.20