住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

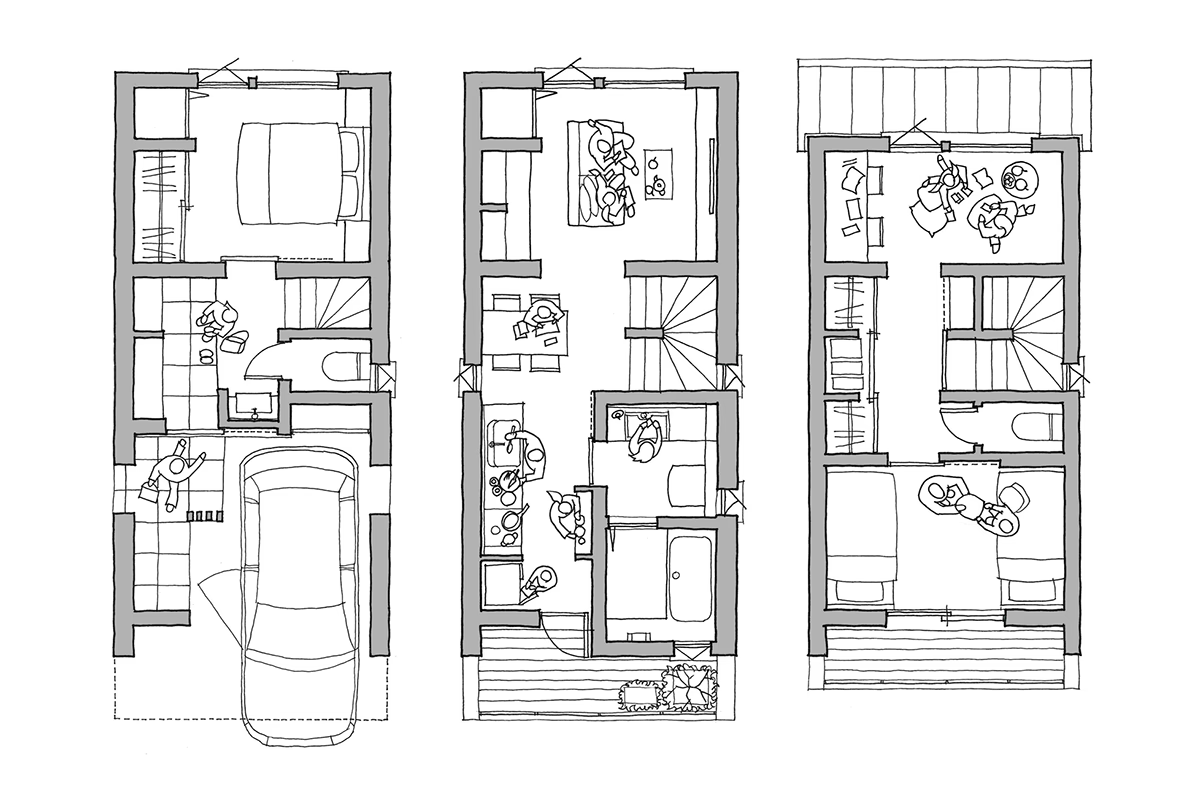

土地や住宅の価格が上昇を続けている中、狭小住宅は特に都市部を中心に需要があります。限られた土地でもマイホームを実現できるのは大きな魅力ですが、一方で、小さな敷地に快適かつ使いやすい住まいを実現するためには、様々な工夫が必要です。

今回は狭小住宅を建てるうえで知っておきたい基本的な知識から、空間を広く見せるアイデアまで、小さくても快適な家づくりに役立つポイントをご紹介します。

平屋の間取りにご興味がある方は、下記の記事をご参照ください。

関連記事⇒「平屋の間取り フラットな生活動線で老後も暮らしやすい家をローコストで」

狭小住宅とは? そのメリット・デメリット

狭小住宅に明確な定義はありませんが、一般的に狭小住宅とは、敷地面積が15~20坪程度の限られた土地に建てられたコンパクトな住宅を指します。敷地面積が限られているうえに都市計画区域内では、容積率・建ぺい率や斜線制限などの制約も多いため、各フロアの床面積を大きく取りにくいケースが多く、基本的には2階建てや3階建てで設計されます。

2階建ての建物については、下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「2階建ての魅力 総二階とはどのようなもの?」

関連記事⇒「1坪は何平米? 土地選びや家づくりの際に知っておきたい広さの単位」

狭小住宅のメリット

敷地や住宅は必ずしも広いほど良いというわけではありません。限られた敷地を最大限に活用する狭小住宅には様々なメリットがあります。

・コストを抑えられる

狭小住宅は、設計難易度は高いものの建築面積が小さいため、建設コストが比較的安価に設定されているケースが一般的です。また、“小規模住宅用地”として固定資産税や都市計画税といった減税措置を適用できるケースが多いため、税金を安く抑えられる傾向があります。

・好立地の土地を購入しやすい

都市部や駅近といった好立地エリアは土地価格が高くなりがちです。しかし、狭小地であれば比較的手が届きやすい価格の場所もあります。立地条件を優先したい場合は有力な選択肢になることでしょう。

・メンテナンスの手間が少ない

多くの方にとって広い家は理想的かもしれませんが、すべての部屋を常にきれいな状態で維持するのは意外と大変です。狭小住宅は維持管理や掃除にかかる手間が少なくて済み、特に忙しい方にとって大きなメリットになります。

狭小住宅のデメリット

狭小住宅を検討する際はデメリットも把握しておきましょう。狭小住宅のデメリットとしては次のような点が考えられます。

・家族が増えたときに手狭になる可能性がある

狭小住宅は部屋の数や広さが限られているため、子どもの成長や同居家族の増加に対応しにくいという一面があります。新築時にはできるだけ具体的にライフプランを描いて家族構成を想定し、必要な部屋の確保を意識しましょう。場合によっては、ライフステージに合わせた住み替えを想定しておくことも必要です。

・様々な設計の工夫が必要

面積が小さいという条件で、住みやすさ、快適性、プライバシー確保などを実現するためには、様々な設計上の工夫が求められます。狭小住宅の設計経験を持つデザイナーに依頼したり、自身でも実例を調査したりしてアイデアを提案できるようになると、家づくりを楽しめるでしょう。

狭小住宅の間取りアイデア

狭小住宅の設計でカギを握るのは間取りです。限られたスペースでも暮らしやすい家づくりに向けた間取りのアイデアをご紹介します。

水回りをまとめる

キッチン・洗面所・浴室・トイレといった水回りは1か所にまとめ、すべてのフロアで上下同位置に設けるようにしましょう。水回りが分散すると上下階の給水・排水管をとおすために無駄なスペースが生まれたり、天井高が下がったりして間取りに制限が生まれやすくなります。

デッドスペースを活用する

階段下や壁の厚みで隠れている空間は、見落としがちなデッドスペースです。こうした空間を最大限に活用して、居住スペースにゆとりを持たせることができるよう工夫してみましょう。デッドスペースの活用方法としては、次のようなものがあります。

・階段下にワークスペースを造る

・壁に収納スペースを埋め込む

・屋根裏などの上部空間を利用してロフト収納を造る

スキップフロアを採用する

スキップフロアとは、同じ階の中にある高さの違うフロアを指します。中2階、小上がり、半地下などと呼ばれる部分で、空間の高さを有効活用しながら床面積を増やせるというアイデアです。

部屋を間仕切り壁で区切らず、上下階を階段で緩やかにつなげているため、視線がとおり空間を広く見せられます。床面の高さを変えることで、明確にエリアを分けながら一体感を生み出せるのもスキップフロアのメリットです。スペースの限られた狭小住宅では採用されやすい間取りとなっています。

おすすめ記事

2025.06.23

狭小住宅を広く見せるコツや快適に暮らすためのポイント

狭小住宅で快適に暮らすためには、狭さを感じさせない工夫も必要です。そのために押さえておきたい設計上のポイントをご紹介します。

天井高を上げて空間を広く感じさせる

天井高を上げると開放感が生まれます。空間全体を広く感じさせるために、スキップフロアや吹き抜けなどを取り入れましょう。こうした間取りなら、上下階に家族のスペースが分かれているときでも、コミュニケーションが取りやすくなります。

ベースカラーを明るい色にする

人間の空間認知は色彩によって影響を受けます。薄く明るい色は広く、濃く暗い色は狭く感じやすいものです。そこで狭小住宅では、空間が広く感じられる薄く明るい色をベースカラーに使いましょう。また、壁や床、カーテン、家具などを白やベージュといった光を反射しやすい色にすると、部屋を明るく見せる効果も期待できます。

採光・通風を確保する

限られたスペースでも、室内が明るければ広く見えるため快適に暮らせます。しかし間取りの関係で自然光や風通しを十分に確保するのが難しいこともあるかもしれません。そのような場合は、屋根に設置する天窓、高い位置に設置する高窓、床の近くに設置する地窓を使って、自然光や風通しを確保しましょう。

隣家との距離が近くても、外からの視線が入りにくい位置に窓を設ければプライバシーを守ることもできます。さらに中庭や光庭も、家の中に光を採り入れて風をとおすのに良い方法です。

・中庭

建物や壁に囲まれた外部の庭です。自然光を採り入れて風をとおしながら、多目的な屋外空間としても活用できます。

・光庭

中庭と同じく建物の外部に設ける空間です。建物内部に設ける場合もあります。光を室内に採り込むことを主目的としており、光をよく反射する素材で壁を設計することが多いようです。

おすすめ記事

2025.08.20

ハイドアで空間を広く見せる DAIKEN『イエリア リビングドア 二方枠ドア』

空間を広く見せる工夫の1つとして天井高を上げる場合、天井まで伸びるハイドアを採用するとさらに開放感が際立ちます。

DAIKEN『イエリア リビングドア 二方枠ドア』は、床から天井の高さまであるハイドア仕様です。上枠がないため壁との一体感が生まれ、空間に伸びやかさを感じさせてくれます。さらに天井と扉の隙間からもやわらかな光が採り込まれて心地良い空間を演出します。

木目の質感をリアルに表現した製品で、ホワイト系からベージュ、ブラウン、ブラックとカラーも豊富です。白やベージュなどの明るい色を選べば部屋をより広く見せてくれるでしょう。

まとめ

狭小住宅は、アイデア次第でより快適な住空間にできます。そのためにはスキップフロアなど高さを活かした間取りや色使い、建具にこだわり、限られた面積を最大限に活用しましょう。採光や通風を確保するためには、窓の位置や中庭などの設置を考えてもよいかもしれません。家族のライフスタイルにあった家づくりを計画し、住みよい暮らしを目指しましょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

おすすめ記事Recommends

-

2025.06.23

-

2025.08.20

-

2025.06.23