住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

健康志向が高まるなか、筋力トレーニングが近年注目を集めています。

10年ぶりに改訂された、厚生労働省が策定する「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」にも、成人と高齢者は筋トレについて「週2~3日」実施することを推奨する記述が追加され、筋トレが重視されていることがわかります。

中でも自宅で簡単にできる“自重(じじゅう)トレーニング”は、特別な器具を用意する必要がなく、音や振動が気になるマンションでも行いやすいおすすめの筋トレです。

そこで今回は、自重トレーニングで基本的な5つの筋トレメニューをご紹介します。

また筋トレをいつ行うか、筋肉痛が起きたときはどうするかなどについても解説します。筋トレに励もうかなとちょっと興味をお持ちの方は、ぜひ参考になさってください。

自宅での自重トレーニングをおすすめする理由

自重トレーニングとは、器具を使わずに自分の体重を負荷として行う筋トレです。ジムに通ったり特別な器具を用意したりする必要がなく、自宅で手軽に行うことができます。

畳1枚分ほどの省スペースでできる点も魅力です。

日常生活の隙間時間で取り組めるため、起床後や入浴後など普段の生活リズムにトレーニングを組み込みやすく続けやすいほか、音や振動が発生しにくいトレーニングなので、マンションや閑静な住宅街でも周囲に迷惑をかけにくい点は大きなメリットです。

ポイントとしては、無理なく続けられる時間帯を選び、室温・換気・水分補給に注意して行うことです。また筋トレの効果が出やすいように正しいフォームを心がけましょう。

おすすめ記事

2025.05.20

自宅でできる筋トレ 自重トレーニング基本メニュー

自重トレーニングにはいろいろなメニューがあります。ここでは自宅でも取り入れやすく、全身をバランスよく鍛えられる基本的な筋トレメニューを5つご紹介します。

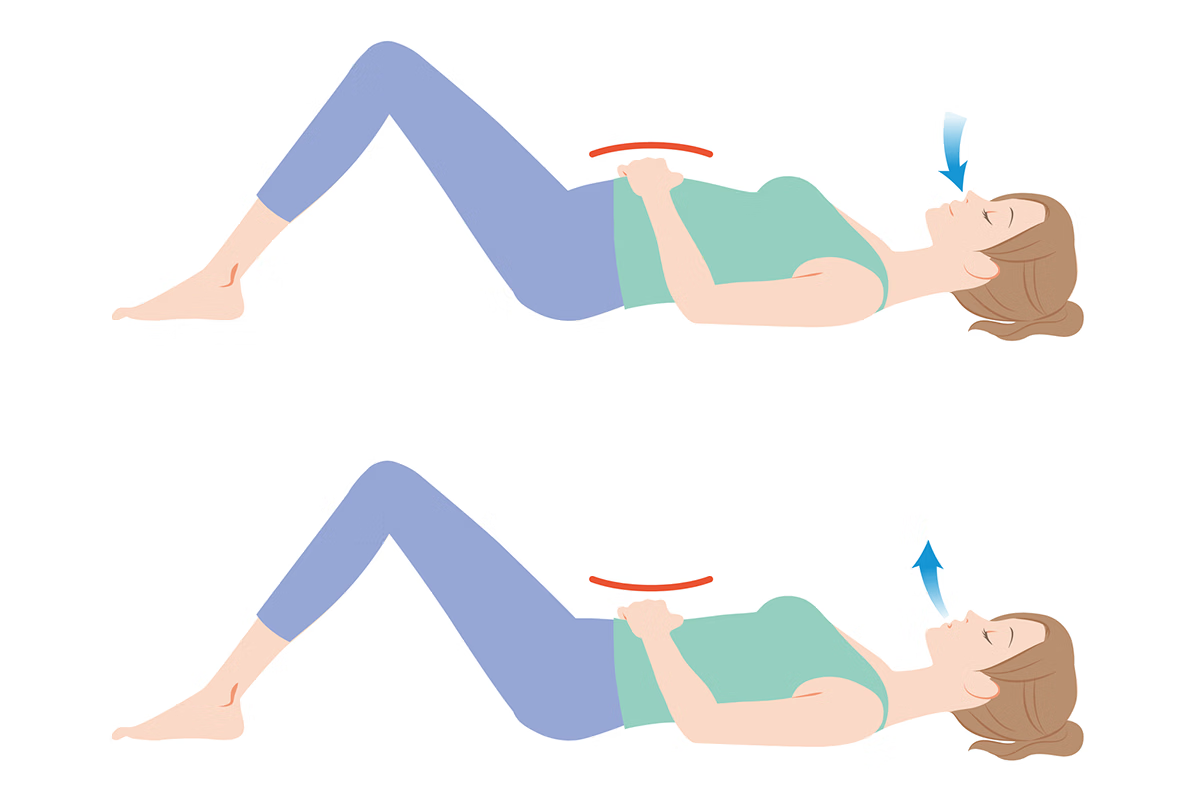

ドローイン

ドローインは、お腹を凹ませることで腹横筋を鍛えるトレーニングです。慣れてきたら、手順③のお腹を凹ませた状態で息を吸ったり吐いたりする動作を追加すれば、より負荷が大きくなります。

【ドローインの手順】

① 膝を90度曲げて仰向けに寝た状態になる

② 大きく息を吸い、お腹を膨らませる

③ ゆっくり息を吐きながら腹部をできるだけ凹ませ、その状態を5~10秒キープする

④ ② と③を繰り返す

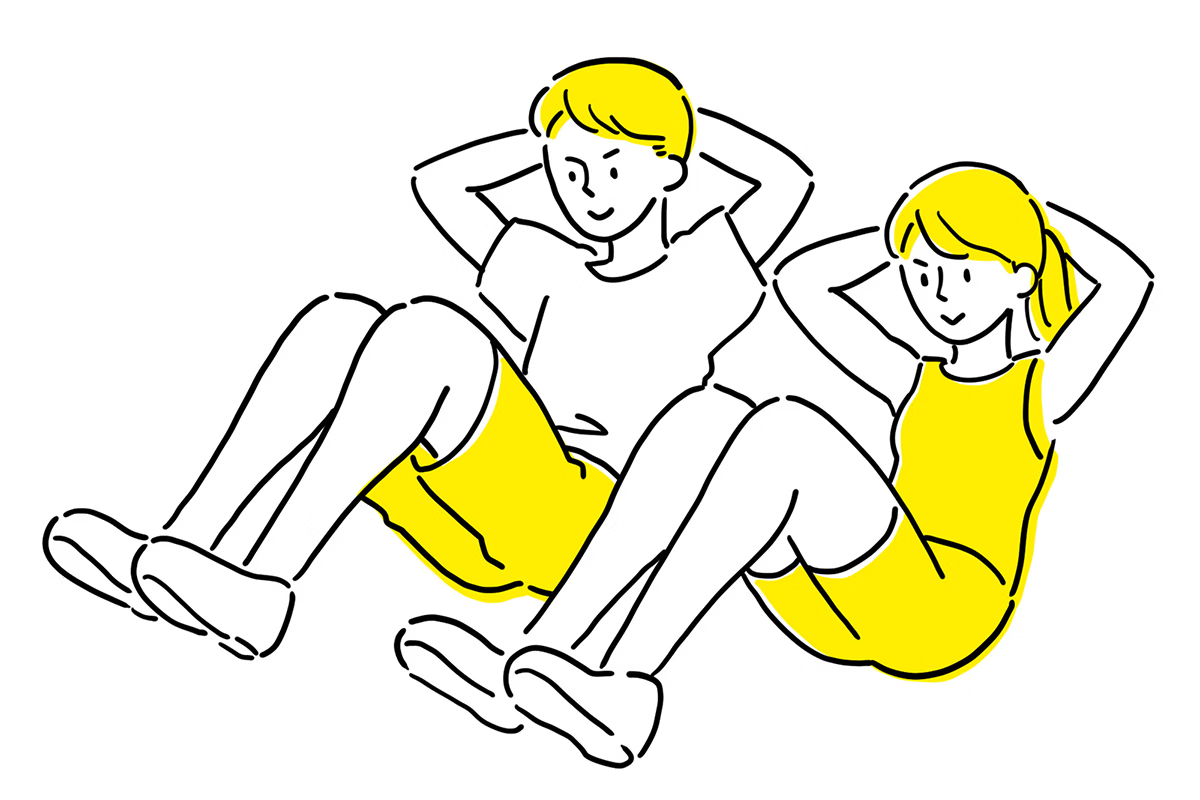

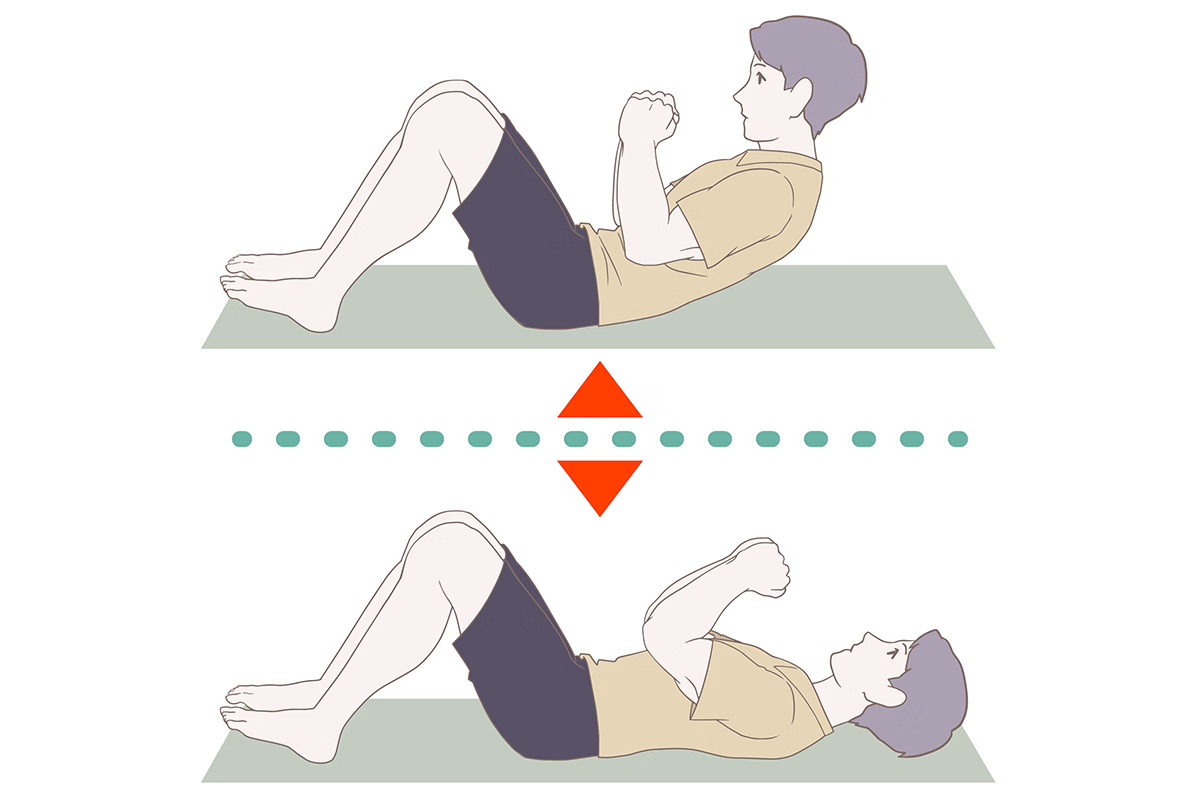

クランチ

クランチは、腹直筋(通称シックスパック)を効率的に鍛える腹筋トレーニングです。慣れてきたら、手順④で上体を持ち上げたときに、肘が反対の膝につくように体をねじってさらに負荷をかけてみましょう。

【クランチの手順】

① 仰向けに寝た状態になる

② 両手を胸の前で組む、もしくは後頭部を両手で支える

③ 両膝を立てて、膝と股関節を90度に曲げる

④ へそを見るように上体を丸めながら、肩が浮き上がる程度に上体を持ち上げる

⑤ 頭が床に付く寸前まで上体を下ろす

⑥ ④と⑤を繰り返す

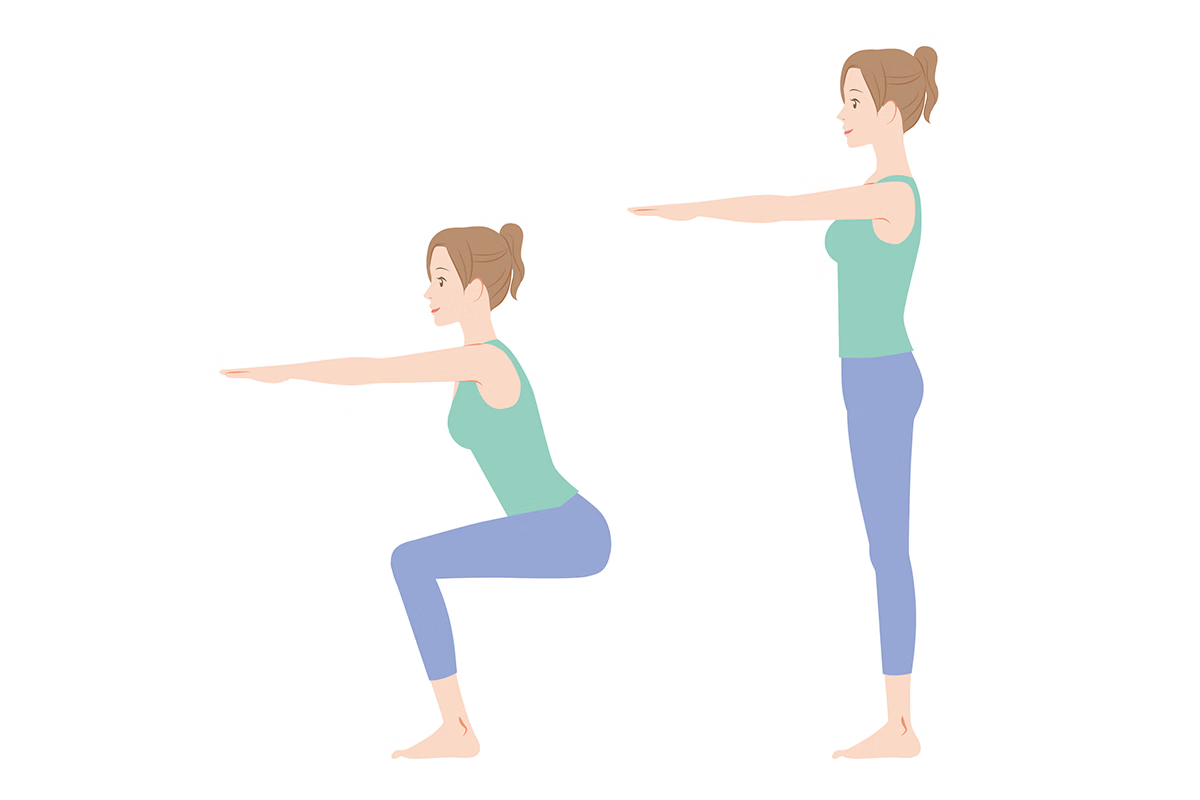

スクワット

スクワットは下半身全体を鍛えられる王道のトレーニングです。下半身の大きな筋肉を鍛えられるため、足腰の強化など理想的な体づくりを目指す方にもおすすめです。

腕を伸ばした状態で維持するのがつらい場合は、胸の前でクロスさせても問題ありません。膝への負荷が大きいメニューなので、無理せず少しずつ回数を増やしていきましょう。

【スクワットの手順】

① 足を肩幅くらいに開いて立つ

② 腕を床に対して平行となるように前方に伸ばす

③ 膝がつま先より前に出ないように腰を後ろに引きながら体をゆっくり下げる

④ 膝が90度になったら1秒程度キープし、元の姿勢に戻る

⑤ ③と④を繰り返す

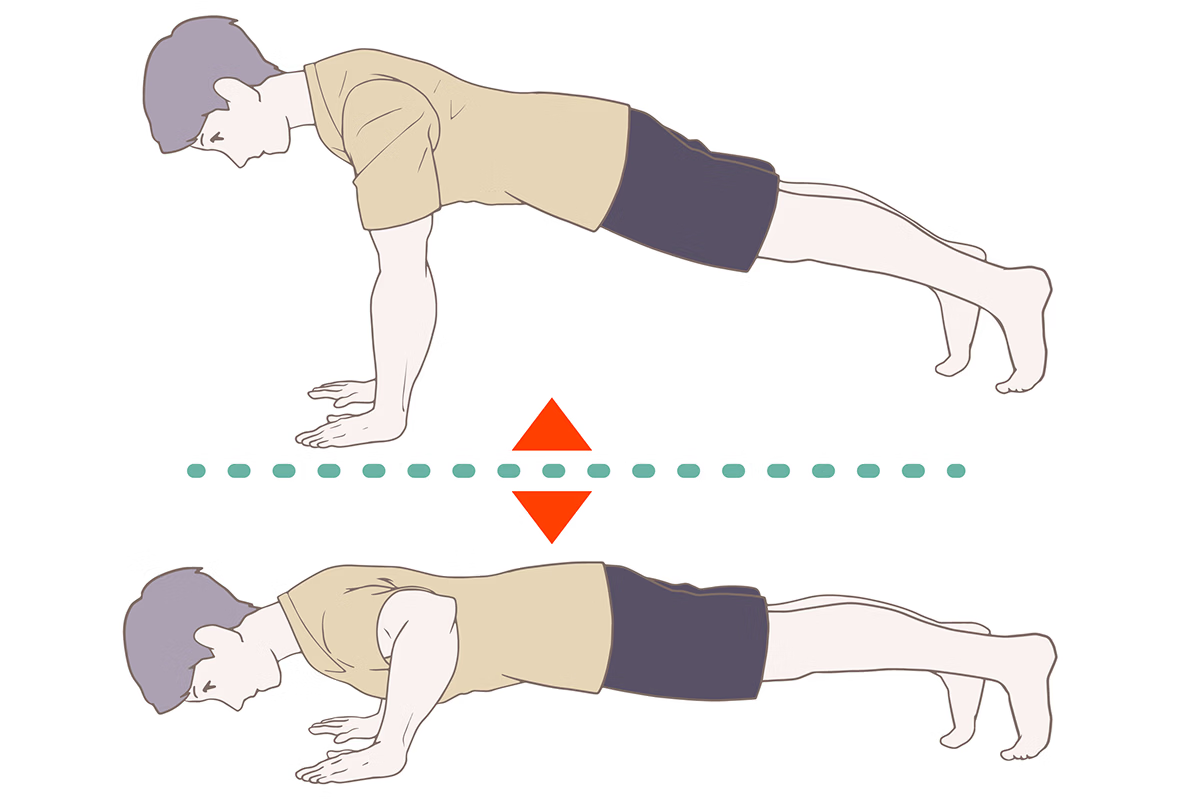

プッシュアップ

プッシュアップ、いわゆる腕立て伏せは、腕の力で体を持ち上げるトレーニングで、上半身全体を効率的に鍛えることができます。つらい場合は、膝を床に付けた状態で手順③と④を繰り返すと負荷が下がり、初心者でも取り組みやすくなります。

【プッシュアップの手順】

① うつ伏せの状態で、手を肩幅より少し広く、足を肩幅より少し狭く開く

② 頭からつま先までが一直線になるように腕で体を持ち上げる

③ 体勢を一直線にキープしながら肘をゆっくり曲げ、胸と膝が床につかない程度まで体を下げる

④ 床を押すように肘を伸ばして体を持ち上げる

⑤ ③と④ を繰り返す

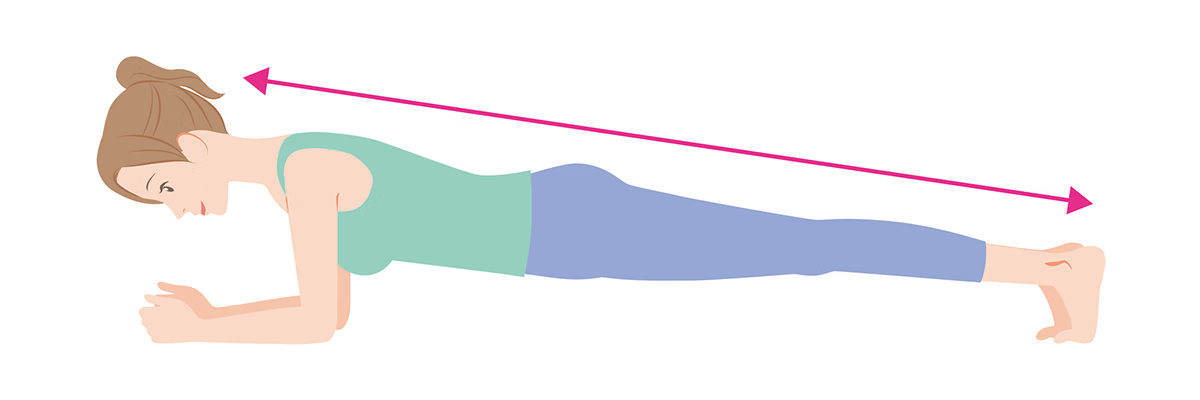

プランク

プランクは、体幹を鍛える静的動作トレーニング(アイソメトリックトレーニング)です。頭からかかとまで体を一直線にした状態をキープし、負荷をかけていきます。

【プランクの手順】

① うつ伏せの状態から両肘と両膝を床につける

② 膝を伸ばしてつま先を立て、肘とつま先で体を支えて一直線の体勢をキープする

プランクには様々な種類があります。負荷が高めなものでは、プッシュアップのように腕を伸ばして行う“ハイプランク”や片足をお尻と同じくらいの高さまで持ち上げる“片足プランク”、負荷が低めなものには両肘と両膝をついたままで体勢をキープする“膝つきプランク”などがあります。鍛えたい部位や筋力に合わせて実践しましょう。

おすすめ記事

2025.07.07

朝の筋トレで効率アップ

自宅での筋トレはいつでも行えますが、筋肉の成長を促す“テストステロン”というホルモンが多く分泌されている朝のトレーニングがおすすめです。

5分から10分ぐらい早めに起きれば取り組めるだけに、習慣化しやすい点も朝トレのメリットです。筋トレによって体が温まり、頭がスッキリすると、心地良い1日のスタートを切れるでしょう。

運動スペースとしては、離れやガレージなどもおすすめです。

関連記事⇒「離れを趣味部屋や仕事場に 離れの魅力と費用、建築条件などの基礎知識」

関連記事⇒「カーポートとは? ガレージとの違いと値段、固定資産税についてもチェック!」

筋トレ前後はストレッチが大切、筋肉痛のときはどうする?

筋トレの効果を高めるのに欠かせないのが、筋肉や関節を伸ばすストレッチです。

筋トレの前後に行うストレッチはなぜ重要なのでしょうか。

ストレッチが大切な理由

筋トレの前後にストレッチを行うと、筋肉がほぐれて柔軟性が高まり、ケガのリスクを低減します。筋トレ前には、体を温めながら筋肉を動かす“動的ストレッチ”がおすすめです。動的ストレッチの要素が組み込まれたラジオ体操をするのもよいでしょう。筋トレ後は反動をつけずに筋肉をゆっくりと伸ばす“静的ストレッチ”で、筋肉の緊張をやわらげましょう。

筋肉痛のときは筋トレを控える

筋トレは毎日行いたいと思うかもしれませんが、体を休ませたほうがよい場合もあります。特に筋トレ前のストレッチで痛みを感じることがあれば、それは体からのお休みサインかもしれません。無理にトレーニングを行うのは避けましょう。

筋肉痛をやわらげるには、じっとして動かないでいるよりも軽いストレッチやマッサージをしましょう。また、入浴時はぬるめのお湯に浸かったり、タンパク質やビタミンなどを含むバランスのよい食事をするように心がけましょう。

ストレッチについて詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連記事⇒「自宅でできるストレッチの種類とやり方 注意するポイントとおすすめの床材もご紹介」

水や汚れ、傷に配慮した床材DAIKEN『ジオラナチュラル』

『ジオラナチュラル<ウォールナット>』

家づくりの際、自宅に筋トレができるスペースをつくりたい場合におすすめなのが、DAIKENの高級床材『ジオラナチュラル』です。

天然木の自然な風合いを生かしたデザインと、滑らかな肌触りのマットコート仕上げが魅力であるうえ、傷や水、汚れにも配慮されています。室内で筋トレやストレッチをする際はトレーニングマットやヨガマットなどを敷くことが多いと思いますが、汗がマットを外れて床に飛んでも、すぐに拭き取れば美しさを保てます。また引っかき傷や凹み傷が付きにくい床材である点も安心感があります。

さらにエコ基材を採用しており、環境にもやさしい床材となっています。

まとめ

自宅でできる自重トレーニングは、手軽に始められて続けやすい点が魅力の筋トレです。まずは全身をバランスよく鍛えられるメニューから実践し、慣れてきたら負荷を増やしたり、部位別の集中トレーニングを取り入れたりしていきましょう。

トレーニングをする部屋には、可能であれば傷や水、汚れに配慮した床材を採用することで、安心して筋トレに取り組めるようになります。筋トレしやすい環境で理想的な体づくりをサポートしましょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

-

自然感にあふれ、傷や水、汚れに配慮した高級床材

おすすめ記事Recommends

-

2025.04.30

-

2025.04.30

-

2025.05.20