住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

普段はあまり意識することがないかもしれませんが、実は廊下の存在は家全体の快適性や雰囲気に大きな影響を与えています。適切な廊下幅を確保することで移動がスムーズになり、照明デザインや収納を工夫すれば、使いやすくおしゃれな空間に仕上げられるのです。

今回は、家づくりで重要な廊下の基本に加えて、幅の決め方や照明・収納のアイデアについて詳しく解説します。さらに、廊下を活かし、遮音性能を高めながら、全室の換気を効率的に行える設備もご紹介します。快適性とプライバシーを両立した住まいについて考えたい方は、ぜひ参考にしてください。

廊下って必要? どんなメリットがある?

まずは廊下の基本からみていきましょう。廊下を設けないほうがよいケースもありますので、ライフスタイルや全体の間取りに合わせて、設置の是非を検討することが大切です。

廊下とは?

廊下とは、部屋と部屋をつなぐための通路を指します。日本の住宅では、玄関から廊下を経由して各部屋にアプローチする間取りが一般的です。廊下の配置は家の中を移動する際の動線を決める重要な要素となるため、様々なシーンで快適に動ける家づくりには合理的な設計が必要です。

また、家の廊下は、収納スペースを設置することで使いやすくなり、照明にこだわることで家全体の印象も良くなります。家づくりにおいては、居室と並んで重要なポイントといえるでしょう。

関連記事⇒「ウォークインクローゼットとはどんな収納スペース? 間取りや導入のポイントをチェック」

関連記事⇒「居間とはどの部屋のこと? 居室やリビングとの違いと、レイアウトのポイント」

廊下の役割

廊下には様々な役割があります。代表的なものは以下の3つです。

・動線の確保

・空間の仕切り

・プライバシーの確保

廊下の基本的な役割は、動線の確保です。廊下のある家では、廊下を介した移動がメインとなるため、計画する際は動線についてよく考えておきたいところです。

それに加えて、空間の仕切りやプライバシーの確保といった役割もあります。廊下によって空間が仕切られることで各部屋の間に適度な距離感が生まれ、家族のプライバシーを守れる、あると便利な存在です。

家づくりにおいては、動線計画だけでなく、例えばリビングと個室、主寝室と子ども部屋といった各部屋の関係性や距離感を意識して廊下を設計しましょう。家族のライフスタイルに合う間取りを実現しやすくなるはずです。

廊下があるメリット、デメリット

【廊下があるメリット】

・間取りのゾーニングが明確になり、生活にメリハリがつく

・プライバシーが守られ、各部屋での作業に集中できる

・廊下をうまく活用することで、家全体の印象アップや機能性の向上につながる

・生活音やニオイが漏れにくい

【廊下があるデメリット】

・居住空間の面積が減る

・リビングを通る動線にしないと、コミュニケーションが減る場合もある

・家事動線が長くなり不便になることもある

廊下があるメリットは、前述のとおり、空間が仕切られることでメリハリのある生活やプライバシーの確保が期待できることです。「リビングでの会話やテレビの音で仕事や勉強に集中できない」「思春期の子どものプライバシーが守られない」といった、廊下がない家によくある悩みを抱えにくくなります。

一方、デメリットの1つは、居住空間の面積が減ることです。限られた空間に大きな部屋をつくるためには、廊下を設けずに部屋と部屋を直接つなげるほうが合理的です。また、例えば玄関から廊下を介して直接子ども部屋にアクセスできる場合、子どもとコミュニケーションを取る機会が減ってしまうこともあります。子ども部屋は2階に配置し、リビングの横に階段を設けるなど、挨拶程度のちょっとしたコミュニケーションが自然と誘発される仕組みを考えることで家族の見守りがしやすくなるでしょう。

おすすめ記事

2025.08.20

廊下幅の決め方

家族の状況に合わせて適切な廊下幅を設定することで、快適性が向上します。実際の暮らしや将来のライフプランをイメージしながら、適切な幅を設定しましょう。

廊下幅の目安

一部の建築物では、法律によって廊下幅の最小値が定められています。しかし、通常の戸建て住宅では法律上の規制はないケースが一般的です。そのため、基本的には家族の状況やライフスタイルに合わせて、使いやすい廊下幅を設定して問題ありません。以下の数値を目安にしてみてください。

| 想定シーン | 廊下幅の目安 |

|---|---|

| 最小限確保しておきたい幅 | 75cm |

| 車椅子利用者のために確保しておきたい幅 | 80cm |

| 車椅子利用者がゆとりを持って通れる幅 | 90cm |

廊下幅を決める際のポイント

まずは、上記の想定シーンをイメージしながら、ライフスタイルに合った廊下幅を考え、設計担当者のアドバイスを参考にしつつ調整するようにしましょう。

手すりや収納を設置する場合は、廊下幅を上記より大きく取らなければいけないケースもありますので、廊下の使い方はできる限り具体的に設計担当者に伝えることが大切です。将来的な家族構成の変化や育児・介護への対応についてもイメージを共有しておきましょう。

おすすめ記事

2025.05.20

家全体の印象アップにつながる廊下の照明

ここからは、使いやすい廊下を実現するアイデアについてご紹介します。廊下の印象をアップするには、おしゃれな照明にこだわるのがおすすめです。様々な製品がつくられているため、演出したい雰囲気やお好みの照明器具を探してみてください。

ダウンライト

天井に埋め込む形で設置されるダウンライトは、廊下やリビングなどによく使われます。複数のダウンライトをバランスよく配置することで、印象的な雰囲気を演出できます。器具が目立ちにくいため、シンプルで洗練された空間に仕上げられるでしょう。ダウンライトは人感センサー付きにすると自動で点灯・消灯するため、両手がふさがっていても安全に廊下を通行できます。

スポットライト

スポットライトは、角度が調整可能な一点集中型の照明です。天井面もしくは壁面に設置して使います。壁に飾ったアートや観葉植物のほか、壁面をライトアップして存在感を引き立てたいときに最適です。全体照明と組み合わせて使うことで印象がぐっとアップします。

ペンダントライト

ペンダントライトは、天井からコードやチェーンで吊り下げるタイプの照明です。ラインアップが豊富で、北欧インテリア、インダストリアルインテリアなど、様々なスタイルにマッチする照明を選択できます。天井が低い場合は、圧迫感を与えないように留意しましょう。

間接照明

間接照明は、光を壁や天井に反射させて空間をやわらかく照らす照明です。陰影によって奥行きが生まれ、落ち着きのある高級感を演出しやすくなります。間接照明は、壁や天井に器具設置スペースをつくる必要があるため、家づくりの段階から設計担当者に希望を伝えておきましょう。

足元灯

足元灯は、人感センサーなどを搭載し、夜間の移動をサポートする低位置に設置する照明です。小さな子どもや高齢者が暮らす住まいでは、安心・安全な暮らしの実現に役立ちます。

間取図上で用いられる記号についてはこちらもご参照ください。

関連記事⇒「家の間取り図を見るコツ アルファベットの略語はどんな意味?」

おしゃれなリビングを演出する照明や“スマート電球”についてこちらでもご紹介しています。

関連記事⇒「30坪2階建てのおうちのおしゃれな間取りのつくりかた」

廊下をうまく使った収納術

次に、廊下を活用した収納術についてご紹介します。家づくりの段階から備え付けるほか、後付けの収納建具などを設置する方法もあります。

廊下収納

最も一般的な方法は、家づくりの際に廊下にも収納スペースを計画しておくことです。必要な奥行きをしっかり確保できるため、メインの収納スペースとして使うこともできます。また、廊下収納には薄型のラックもあるので、小物置きがほしい場所に簡易収納を設置すると便利です。

埋め込み収納(壁厚収納)

『壁厚収納 カベピタ』ルームポケット<ミルベージュ柄>

埋め込み収納は壁厚収納ともいい、壁の厚みを利用して収納スペースを設ける収納建具です。空間の広さを確保しつつ、ちょっとした収納スペースを設けることができます。壁下地との位置を考慮すれば後付けも可能なため、暮らし始めてから収納スペースに悩んだときにも使いやすいアイテムです。

DAIKENでも『壁厚収納 カベピタ』というシリーズで多彩な収納ユニットを提供していますので、ぜひチェックしてみてください。

後付け収納

後付け収納には様々なアイデアがあります。シンプルなのは壁面に棚板を取り付ける方法です。高い位置の無駄なスペースを有効活用できます。廊下の有効幅や下地の強度に留意しながら設置しましょう。構造体の筋交いが入っていないか確認が必要だったり、強度が不十分だと落下するおそれがあったりするため、DIYではなく工務店やリフォーム会社などのプロに依頼することをおすすめします。

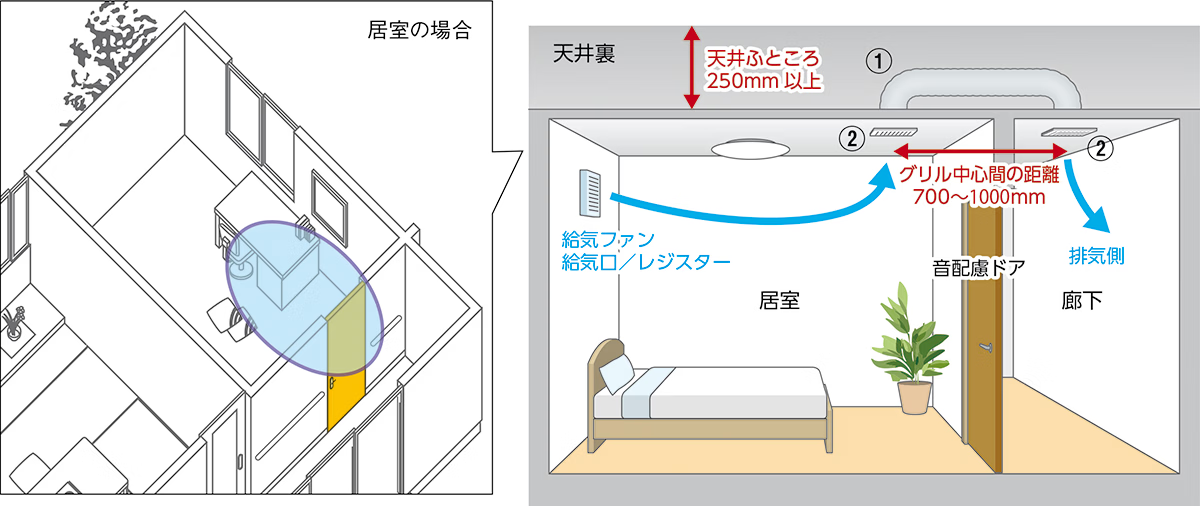

廊下を活用して防音と通気を両立するDAIKENの音配慮通気システム『エアルート』

廊下があるメリットの1つは、家族のプライバシーを確保しやすいことです。しかし、音漏れを気にして換気をおろそかにするようでは問題があります。

DAIKENの音配慮通気システム『エアルート』は、気になる生活音を軽減する『ieria(イエリア) 音配慮ドア』の遮音性を保ちながら全室換気の換気経路を確保できる製品です。部屋の音漏れと換気に配慮したい場合は、廊下に加えて上記製品の導入を検討してみてください。

まとめ

普段は注目されることの少ない廊下ですが、使いやすさだけでなく、家全体の雰囲気や家族のコミュニケーションにも影響を与える重要な空間です。家づくりの際は、廊下にもこだわり、自分好みの暮らしやすい家を目指しましょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

-

お出かけ時、必要なものをまとめておけば安心。

-

日常生活の音漏れを軽減する室内ドア

おすすめ記事Recommends

-

2025.08.20

-

2025.09.19

-

2025.07.07