住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

住宅の玄関に欠かせない“框(かまち)”は、床や段差を美しく仕切る部材です。框には、上がり框(あがりかまち)をはじめいくつかの種類があります。

今回は、框の役割や種類をわかりやすく解説し、さらに玄関周りを上質に演出するDAIKEN製品もご紹介します。

框とは――住まいの印象を変える重要な部材

玄関に使われる建材の中で、意外と知られていないのが“框”です。見たことはあっても、名称や役割まで意識していなかった方が多いかもしれません。框とはどのようなものなのでしょうか。

框は玄関や床の間などに設けられる化粧材

(※)写真はイメージです。

框は、床材の小口(こぐち:材料の断面)が見えないように隠し、段差の境界をきれいに収めるための部材です。足を乗せる踏み面(ふみづら)として床を補強したり、空間を区切ったりする役割も担っています。

框の中でも玄関の土間と室内の床面との段差部分に設けられる“上がり框”が広く知られており、“玄関框”とも呼ばれています。

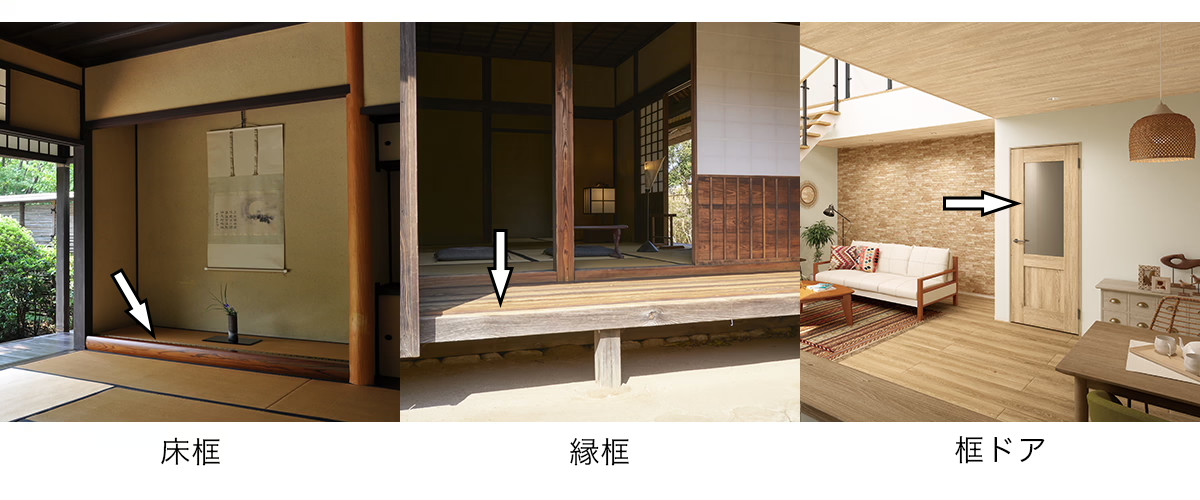

框には、上がり框のほか、床の間の段差部分に用いられる“床框(とこがまち)”、縁側の縁に設けられる“縁框(えんがまち)”、ドアの外周(縦枠と横枠)を框で構成する“框ドア”などもあります。

框と“桟” “敷居”との違い

(※)写真はイメージです。弊社製品ではございません。

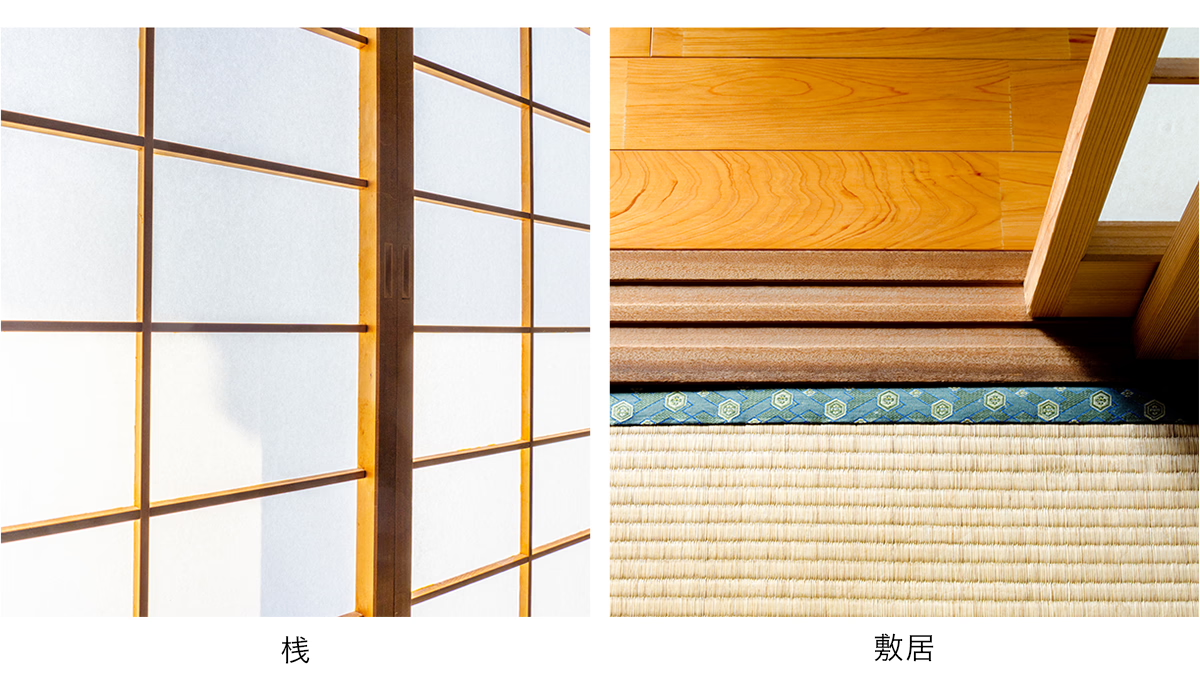

框と混同しやすい部材に、戸や障子の骨組みとして使われる“桟(さん:桟木〈さんぎ〉とも)”や、引き戸や襖(ふすま)の下に設置する“敷居(しきい)”があります。

框は「段差や縁の目隠しや仕上げ」に使われる部材であるほか、部材の外周を囲む枠としても用いられます。障子の四方を構成する枠も框といい、その内側を構成する細い木材が桟です。

また、敷居は引き戸や襖などがはまるレール状の部材で、框とは目的・機能が異なります。

框と“巾木”との違い

“巾木(はばき)”も框と混同されやすい建材です。巾木は、床と壁の部材が接する“取り合い(とりあい)”と呼ばれる部分に設置され、掃除機などが当たる際の衝撃から壁を保護したり、仕上げ材の端部を隠したりする目的で用いられます。

巾木は壁面の下部、比較的目立たない場所に取り付けられるのに対し、框は段差の切り替え部や開口部周りや、空間のアクセントとして視覚的な演出を目的に使う場合もあります。

おすすめ記事

2025.08.20

框の素材と住まいに合った選び方

框は素材によって質感や機能が異なります。特に上がり框は玄関の印象に関わる部分なので、住まいのインテリアスタイルに合った素材選びが大切です。多く使われている框の種類と選び方のポイントをご紹介します。

様々な框の種類

住宅でよく使われる框の素材と仕上げの違いを、それぞれの特徴や用途からみていきましょう。

・木材(無垢材)

木材の框はナチュラルな風合いで、住まいの内装になじみやすいのが特徴です。特に無垢材は天然木の質感があり、使い込むほど味わいが増します。和風住宅・洋風住宅どちらにも合う高級感のある素材です。

・化粧シート

複合フローリングと色や質感を合わせやすいのが、化粧シート仕上げの框です。木材の芯材に樹脂シートなどを貼り付けた建材で、汚れや傷に強く手入れがしやすいため、日常的に使用する場所にも安心して選べます。

・石材・タイル

御影石や大理石などの石材やタイルを使った框は、重厚感と高級感が際立ちます。優雅な雰囲気もあり、和風住宅や店舗の玄関などに使われます。

・金属

モダンテイストの住まいには、スチールやステンレス、アルミなど金属製の框が用いられる場合もあります。シルバーやブラック、木目を活かした塗装も選べ、金属製框は空間を引き締めてシャープな印象を与えます。一般的に金属製の框は耐久性が高い傾向があるといわれています。

框を選ぶポイント

上がり框は、和風と洋風どちらでも住宅のスタイルに合わせて選べます。

和風住宅の場合は、素朴な木目調や落ち着いた色合いの框が好まれ、自然素材との相性も良好です。一方、洋風住宅の場合は、光沢のある化粧シート仕上げや石目などモダンなデザインが合うでしょう。

床材や建具と色味や質感を揃えると、調和のとれた玄関になります。

上がり框をおしゃれに見せるアイデア

上がり框にちょっとした工夫を取り入れると、玄関の雰囲気が変わります。玄関の上がり框をおしゃれに見せる工夫やアイデアをいくつかご紹介します。

色を揃えて統一感を演出

上がり框とフローリングや建具の色味を揃えると、玄関の空間に統一感が生まれて、落ち着いた雰囲気になります。反対に上がり框だけを濃い色にすると、アクセントとして上がり框の存在感が際立ちます。

間接照明で引き立てる

上がり框の下部に間接照明を設置すると、立体感のある空間を演出できます。落ち着いた色合いの上がり框と相性が良く、ホテルライクな空間づくりにおすすめです。

収納もおしゃれに見せる

使いやすさと見た目の美しさの両方を兼ね備えるには、上がり框と収納を統一感のあるデザインにしましょう。靴を履く際に役立つベンチ収納やシューズボックスの色を揃えるなどの工夫をすると、空間全体に調和が生まれます。

おすすめ記事

2025.08.20

上がり框の計画で見落としやすい注意点

デザインや素材ばかりに目を向けがちですが、框を選ぶ際には、使いやすさや日々のお手入れのしやすさにも配慮が必要です。機能面から見落としやすい注意点をあげていきます。

バリアフリーに配慮が必要

玄関の段差部分に設けられる上がり框は、昇降の際に転倒しやすく注意が必要な場所の1つです。特に、高齢者がいるご家庭では上がり框の高さを低くしたり、手すりやベンチなどを設置したりするなどの配慮が求められます。

車椅子や歩行器を使う場合は、玄関ホールと土間を同じ高さにする、スロープや昇降機を設けるなどして段差を解消する配慮が必要です。

バリアフリーな住まいを目指す場合は、框の有無を含めて玄関設計を検討しましょう。

掃除しやすい素材を選ぶ

玄関は土や砂が溜まりやすい場所です。そのため、上がり框の素材は掃除のしやすさを考慮して選びましょう。木製の框は、ワックスやオイルによるメンテナンスが必要になる場合があります。日々の掃除をしやすくするには、表面が滑らかで汚れにくい化粧シート仕上げなどの素材もおすすめです。

DAIKENの玄関造作材で玄関を美しく快適に

玄関の上がり框は“我が家の顔”でもあり、住まいの印象を左右します。素材や仕上げにこだわって、美しい空間を演出してはいかがでしょうか。玄関の質を高めるDAIKENの玄関造作材をご紹介します。

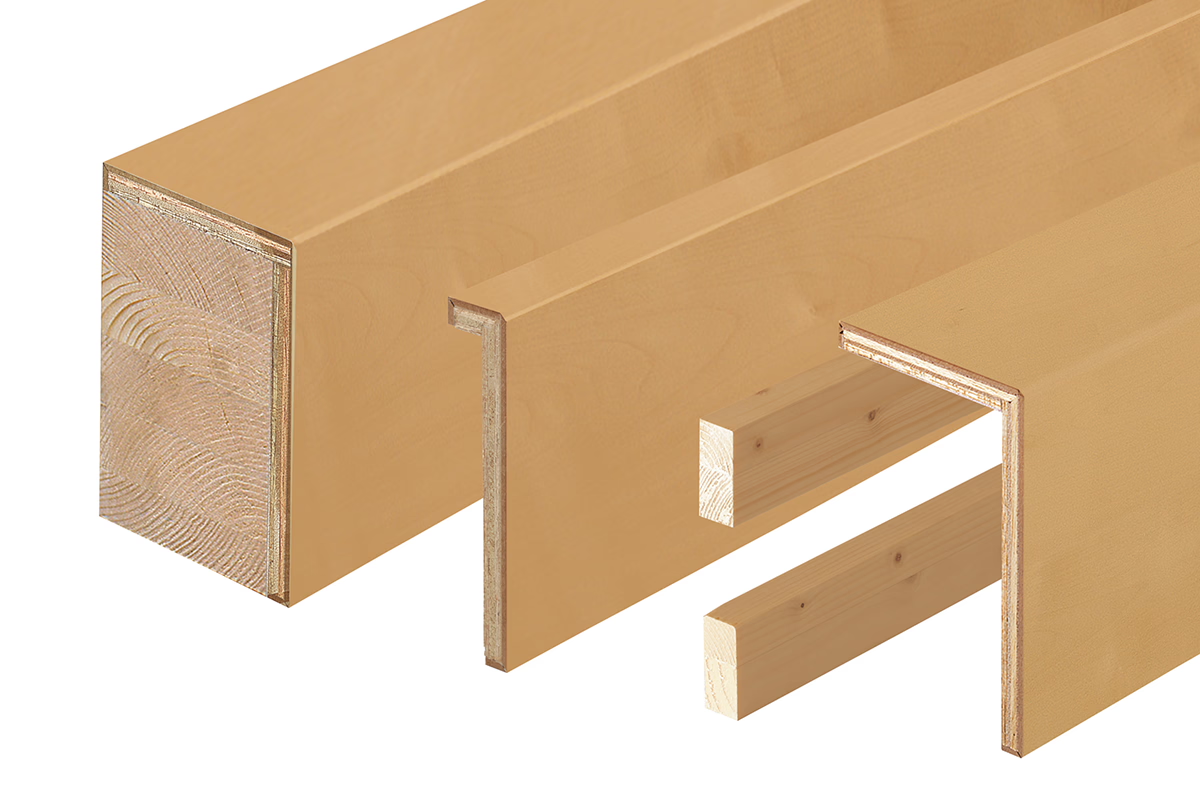

『玄関造作材 セレクト』で演出する上質で快適な玄関

DAIKENの「玄関造作材 セレクト」は、住宅の内装と調和しやすいデザインと機能性を備えた玄関造作材シリーズです。DAIKENの床材『イエリアフロア セレクト』『フォレスナチュラルⅡ』『ワンラブフロアⅤ』の玄関造作材として、廊下、居室まで統一感のある玄関づくりに役立ちます。

新色<スロウベージュ柄><バームブラウン柄>をはじめとした18色の色柄バリエーションがあり、床材に近い色味を選択しやすい点が特長です。

『トリニティ玄関造作材』で叶える、品格ある玄関空間

『トリニティ玄関造作材』は、天然木の意匠をシートで表現したリアルな木目や色合いが特長の玄関造作材シリーズです。上がり框をはじめ収納周りの落ち着いた玄関づくりに適しています。

『フォレスナチュラルⅡ』『トリニティ』『トリニティグランデ』と合わせやすい部材で、<オーク柄(グレージュ色)><ウォールナット柄(グレー色)>を新たに加えた12色の色柄バリエーションから、廊下の床材やインテリアテイストに合わせて選べます。

まとめ

框には、床材の端を隠すだけではなく、住まいの空間に視覚的なアクセントを添えるという役割もあります。框の素材にこだわり、照明や収納との組み合わせや玄関全体の統一感を工夫すれば、アイデア次第で住まいの見せ方が大きく変わります。

「玄関造作材 セレクト」『トリニティ玄関造作材』は、デザイン性と機能性を両立させた玄関づくりの実現をサポートする製品です。

住まいの顔ともいえる玄関を、上がり框でおしゃれに彩りましょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

おすすめ記事Recommends

-

2025.08.20

-

2025.05.20

-

2025.09.19