住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

暮らしやすい住まいづくりのカギは、家や外構全体をどのように使い分けるかを計画する“ゾーニング”です。特に間取りづくりで触れることの多いゾーニングは、外構計画にどのように活かせるのでしょうか。

今回は外構計画におけるゾーニングの考え方と、庭やカーポート、玄関アプローチを快適に整えるためのポイントを解説します。あわせて、おしゃれな外構づくりに役立つDAIKEN製品もご紹介します。

外構づくりにおけるゾーニングの考え方

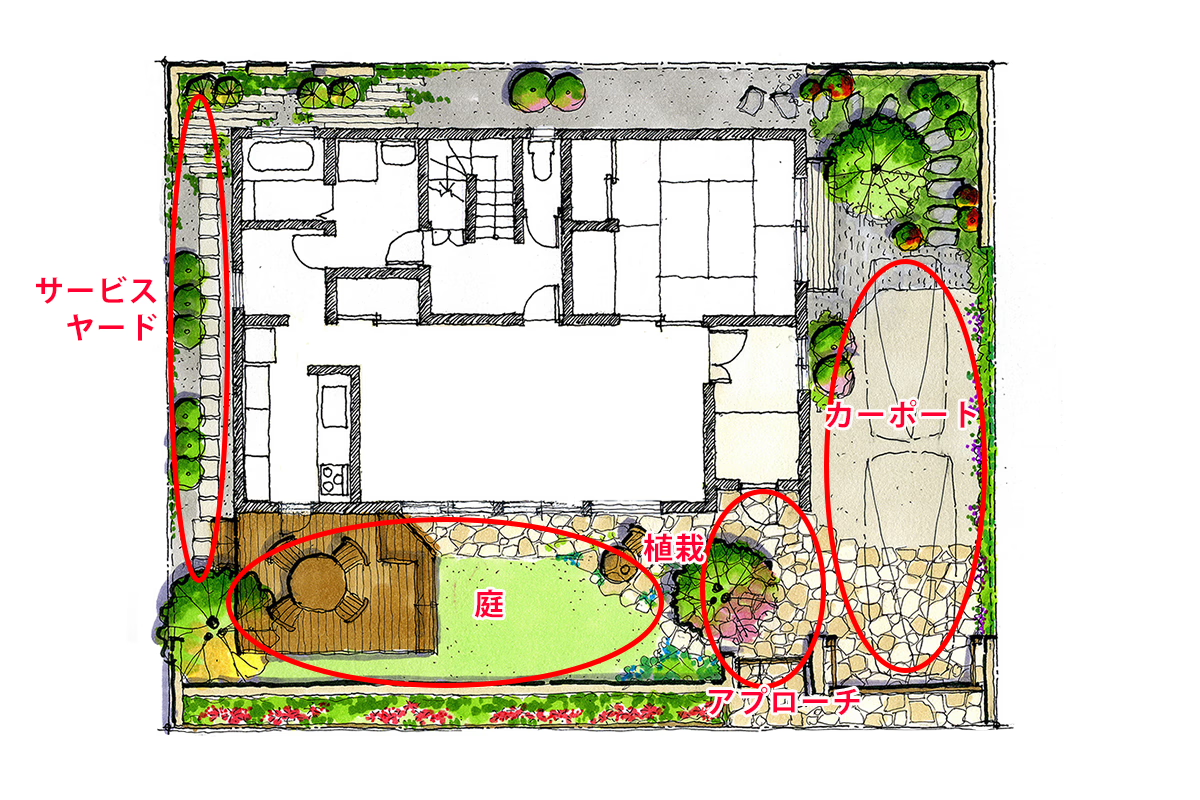

外構のゾーニング例

外構づくりにおいて大切なのは、日々の暮らしの快適さにつながる“使い勝手の良さ”と“見た目の美しさ”です。この2点を両立させるポイントが、ゾーニングという考え方です。

実際は、建築家や施工会社と相談しながら計画していく作業になりますが、あらかじめ基礎的なことを理解しておくと、よりスムーズに計画を進められます。

ここでは「ゾーニングとは何か」「外構づくりでどのように応用できるのか」について考えていきます。

敷地を用途ごとに区分する

間取りを考える際によく用いられるゾーニングは、外構を計画するときにも役立ちます。

外構計画においては「敷地のどこで何をするか」を基準にゾーニングします。庭や駐車場、玄関アプローチなど、各スペースの役割を明確にすれば、動きやすく、見た目にもまとまりのある外構になるでしょう。

暮らしに合ったスペース配分

ゾーニングでは、家族のライフスタイルを踏まえて「どれくらいのスペースを確保するか」も大切です。例えば、次のようなことが考えられます。

・メインの庭のほかに、家庭菜園スペースもつくりたい

・広い庭をつくって、お子様やペットが自由に遊べるようにしたい

・来客用の駐車スペースも確保したい

・道路側からも楽しめる花壇をつくりたい

こういった目的に合わせて、スペースの配分やゾーニングを考えましょう。

庭・カーポート・アプローチの役割を明確に

(※)写真はイメージです。

外構を構成する主なエリアは次のように大別でき、それぞれに異なる役割があります。

・カーポート

・アプローチ

・庭

役割がはっきりすると全体の計画を立てやすくなります。主要な空間をより効果的に利用できるよう、配置を考えましょう。

最初は、隣接する道路の配置や敷地の形をもとに、想定する各エリアを円で簡単に描いておくと進めやすいでしょう。その際は、前面道路の位置などを踏まえカーポートのゾーニングから始めると全体の配置を決めやすくなります。

関連記事⇒「ファサードとはどんな意味? 住宅の第一印象を左右するファサードデザインのポイント」

カーポートは動線と安全性に配慮

カーポートを設ける際は、入出庫のしやすさだけでなく、敷地内の動線をはじめ利便性や安全性を十分に考慮しましょう。

例えば、玄関からカーポートまでの距離が近いと雨の日でも濡れにくく、荷物の搬入出や家族の乗り降りもしやすくなります。

また、車を乗り入れるルートと門柱やフェンスなどを近付けすぎないように計画すれば、人の動線と重なりにくくなるので安全に駐車しやすくなります。

カーポートのゾーニング計画では、次のようなことも考えるとよいでしょう。

・道路と敷地がどのように面しているか

・どの部分にカーポートを設置すれば入出庫しやすいか

歩行者や自転車などとの接触リスクを軽減するため、なるべく死角をつくらないようカーポートの柱位置や屋根の形状、道路から敷地に入る角度などにも配慮しましょう。

関連記事⇒「カーポートとは? ガレージとの違いと値段、固定資産税についてもチェック!」

アプローチで“家の顔”を演出

門から玄関へと続くアプローチは、訪れる人が最初に目にする場所です。開放感のあるオープン外構で来客をお迎えするのはもちろんのこと、どっしりとした門構えでのお迎えも素敵です。

アプローチは「道路から直線的に玄関につなげるか」「やわらかいカーブを描いてつなげるか」などの違いでスペースの広さや配置は変わってきます。

また、玄関まで高低差がある場合は「階段にするか、スロープにするか」「段数やスロープの長さはどうするか」なども検討しましょう。

関連記事⇒「玄関アプローチは家の顔 デザインと素材選びで門からの通り道をおしゃれな空間に!」

庭は家族のくつろぎや子どもの遊び場

庭は、みんなが過ごす時間を豊かにしてくれる空間です。

芝生スペースをつくれば、お子様やペットがのびのびと遊べます。ウッドデッキを設けて外で食事を楽しむ場所をつくるのもよいでしょう。周囲にフェンスや植栽を配置して適度に視線を遮れば、外からの目を気にせずに過ごせる空間となります。

おすすめ記事

2025.05.20

動線と配置を工夫して、使いやすくする

それぞれのゾーンが整っていても、配置が悪いと使いにくいものです。毎日の暮らしを支える動線は、外構計画の中でも重要なポイントになります。

各スペースのつながりを意識する

庭、カーポート、アプローチなどの各ゾーンは、人の動きに配慮してつなげることが、使いやすい外構をつくるコツです。

アプローチとカーポートを連続させれば移動がスムーズになり、庭とリビングを一体化させれば室内にいながら自然を感じられます。暮らしの中で各スペースの用途や行動の順序を意識して配置しましょう。

来客と住人の動線を分ける

来客があったときの“来客動線”を考えるのも大切です。お客様と住人が同じ動線を使う場合、生活感が丸見えになり気まずい思いをするかもしれません。

来客はお客様用カーポートからアプローチを経て玄関へ、家族は自宅用カーポートから勝手口を利用するなど、動線を分けておけば気兼ねなく行き来できます。

おすすめ記事

2025.05.20

メインのゾーニングの次は+αの要素を検討する

(※)写真はイメージです。

メインとなる庭、カーポート、アプローチのゾーニングをおおまかに決めたら、次のような要素も考えていきます。

・駐輪場

バイクや自転車を停める専用の場所も確保したいところです。カーポートに隣接して配置してもよいですが、風などで倒れたときや出入りの際に車を傷付けないよう、ゆとりをもってスペースを取ります。将来を見据えて必要になりそうな台数も検討しましょう。

・バーベキューコーナーや中庭など

バーベキューやホームパーティーを楽しみたい方は、屋外にも専用スペースがあると便利です。お子様やペットが遊ぶ庭スペースとは分けてゾーニングするとよいでしょう。

中庭や裏庭などがある場合は通路を合わせてゾーニングします。

・アプローチなどに隣接する植栽スペース

アプローチの形状やスタイルにかかわらず、植栽があると家の印象が良くなります。また、カーポートと庭の間に植栽があれば、子どもの飛び出しを抑止することにつながるでしょう。

樹木や草花を、高低差をつけて立体的に配置し、生長後も考慮して少し広めのスペースを設けておくと安心です。

・サービスヤード

サービスヤードは、ちょっとした家事や庭仕事、ゴミの仮置き場に活用できるスペースです。家事に関わるこの動線も、外構づくりでは大切な要素です。

例えば勝手口の近くにゴミの一時置き場や物干しスペースを設けると移動距離が短くなり、家事の負担が軽減されます。

・屋外水栓

例えば、庭での食事やお子様の水遊び、植物への水やりなどの際には屋外水栓があると便利です。ゾーニングを踏まえたうえで、適した場所に設けましょう。

・屋外用コンセント

屋外用コンセントがあると、庭のライトアップや草刈り機の使用ができます。電気自動車やプラグインハイブリッド車を利用しているなら、200VのEV・PHEV充電用コンセントをカーポートに設置するとスムーズに充電できるようになります。

・日当たり、プライバシー

アプローチの脇や庭などに植栽を配置すると、程良い目隠しになったり強い日差しを防いでくれます。

玄関の前に駐車スペースを設けた場合、「車がないときに玄関ドアを開けたら、外から家の中が丸見えになってしまう」という事態は避けたいものです。カーブしたアプローチや植栽などで外からの視線を適度に遮るなど、専門家や施工会社に相談しながら、プライバシーに配慮した計画を進めましょう。

長く快適な外構にするために

外構は雨や風の影響を受けやすく、劣化しやすいスペースです。また、敷地外との接点でもあり、不審者の侵入を最初に防ぐ重要な場所です。

快適さをはじめ、安全性や耐久性を維持するためのお手入れのしやすさに目を向けて計画することも大切です。

防犯対策も重要

視線を遮る目的で高さのあるフェンスや植栽を設ける場合も、周囲に照明や防犯カメラを設置して死角をつくらないよう細部まで工夫しましょう。

人の動きを感知して点灯するセンサーライトをアプローチやサービスヤードに設置すれば、不審者の侵入に気づきやすくなるだけでなく、防犯意識が高いこともアピールできます。

将来のメンテナンスを考慮する

外構は年月とともに手入れや改修が必要になり、将来のメンテナンスコストや手間を抑える工夫が重要です。

例えば、次のような工夫で維持管理の負担を減らせます。

・交換しやすい照明や郵便受け(ポスト)などを採用する

・雑草対策として防草シートや砂利を活用する

・生長がゆっくりで落ち葉が少ないなど、手入れしやすい植栽にする

・ウッドデッキやウッドフェンスなどは、劣化しにくい人工素材を選ぶ

庭、アプローチ、カーポート付近にも 外構をひきしめるDAIKEN『Decoマルチ』

見た目を整えながら日々の手入れを軽減できる素材選びは、快適な外構づくりのポイントです。美しい外構をサポートする製品の1つに、DAIKEN『Decoマルチ(デコマルチ)』があります。

『Decoマルチ(デコマルチ)』は未利用の国産材を使用したマルチング材です。庭や外構に敷くことで日光を遮り、速乾性と透水性が飛来種子の生長に必要な水分を保持しにくくするため、雑草の発生を抑えることができます(※)。

外構は舗装や植栽だけでなく、地面の仕上げによっても印象が左右されます。手入れのしやすさと景観とのなじみやすさを兼ね備えた製品です。

(※)本製品は雑草の発生を予防するものであり、完全に雑草を防ぐものではありません。

まとめ

使いやすく見た目も美しい外構に仕上げるには、ゾーニングや動線、防犯性など複数の視点を取り入れた計画が大切です。外構のゾーニングは敷地の広さや形、家の間取りとも深く関わるので、家づくりの最初から家の外観デザイン計画と並行して考えるとよいでしょう。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

-

日光を遮蔽し、雑草の繁茂を抑える

おすすめ記事Recommends

-

2025.07.07

-

2025.06.23

-

2025.05.20