住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

近年、カメムシの大量発生がニュースなどで頻繁に取り上げられるようになりました。住宅地でもカメムシが大量発生し、対処に苦慮しているご家庭が増えているようです。うっかり触れると独特な臭いを放つカメムシは本当に厄介ですよね。

そこで今回は、カメムシの生態や発生の原因、対策や安全な駆除方法について解説します。カメムシ被害を少しでも減らすために、参考にしてください。

住宅地で増えているカメムシとは

カメムシは体長1~2cm程度の昆虫で、平たい亀の甲羅のような形状からこの名で呼ばれています。刺激を受けると悪臭を放つ習性があるため、家に入っただけでも厄介な存在です。様々な農作物に付着して、農業被害を引き起こす害虫としても知られています。

カメムシの主な種類

世界には約40,000種以上、日本だけでも約1,300~1,500種が存在するとされるカメムシのうち、住宅地でも見かけることがある代表的なカメムシをご紹介します。

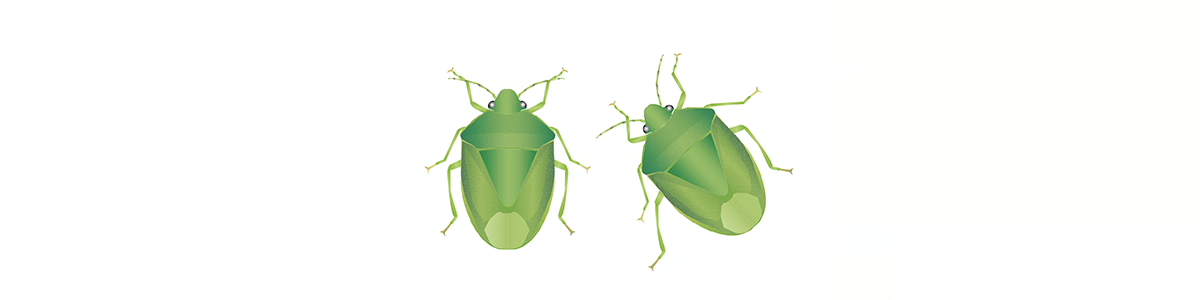

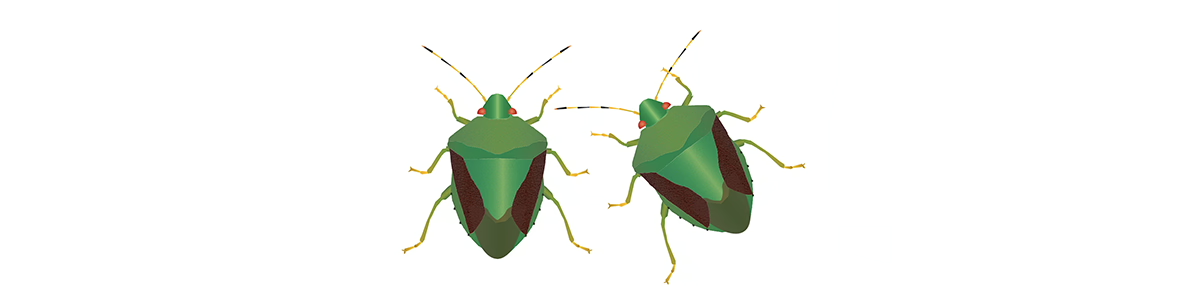

ツヤアオカメムシ

ツヤのある黄緑色の体が特徴です。市街地でも大量発生が報告されています。

チャバネアオカメムシ

丸みのある緑色の体と茶色の羽が特徴です。果樹を好み、大きな被害が発生することもあります。

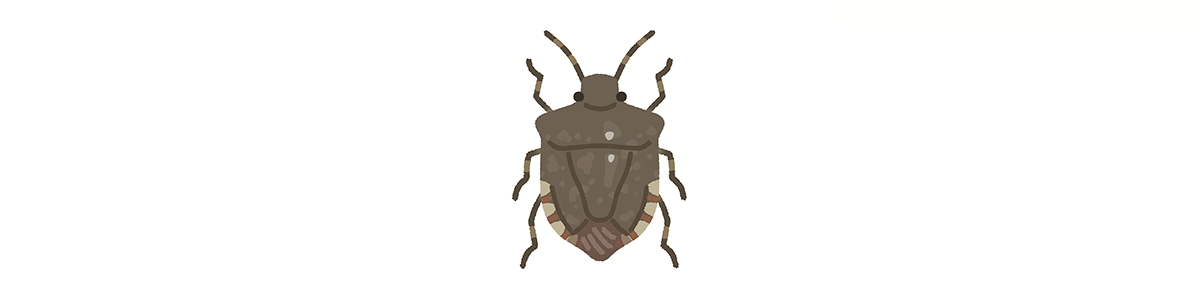

クサギカメムシ

暗褐色で16mm程度の大きな体が特徴です。野菜などを好み、家庭菜園が被害を受けることもあります。洗濯物にも付きやすい種類です。

マルカメムシ

体長5mmほどと小型で、丸い形状をしています。マメ科の雑草を好み、洗濯物に付着することもよくあります。

おすすめ記事

2025.07.07

カメムシが大量発生する原因

カメムシはなぜ近年、これほど大量発生するのでしょうか。それには自然環境の変化が関係していると考えられています。まずはカメムシの生態を知り、対策に役立てましょう。

1年を通したカメムシの活動

一般的に、カメムシは次のようなサイクルで生活しています(種類によっては活動時期が異なるケースもあります)。

・春:人里で越冬した後、繁殖期の夏に向けて山に移動する

・夏:山でスギ・ヒノキの実を食べて繁殖する

・秋:暖かい場所を求めて人里に移動する(大量発生が報告される)

・冬:落ち葉や樹皮、人家で暖を取って成虫の状態で越冬する

このサイクルからわかるように、カメムシは冬眠せず越冬します。寒い場所では越冬するのが難しいため、暖かい環境を求めて人里に移動して家に侵入します。気密・断熱性の向上により、家の中は過ごしやすい気温で安定しているため、人間にとってだけでなくカメムシにとっても過ごしやすい環境なのです。

カメムシが大量発生する原因

通常なら、冬の寒さで多くのカメムシは死に、生き延びた少数の個体が次の夏に産卵します。しかし近年の暖冬により、越冬できる個体が増えているようです。さらに温暖化によって変温動物である昆虫の生育サイクルが早まり、発生数が増えているとも考えられています。

また、住宅地での発生が増えているツヤアオカメムシ・チャバネアオカメムシ・クサギカメムシに共通しているのが、幼生時代にスギ・ヒノキの実を餌にするという点です。近年はスギやヒノキの生育が良いことも、カメムシの大量発生につながっています。

カメムシの大量発生が増えている原因はいくつかありますが、暖冬と、スギ・ヒノキの良好な生育という2つの要因が大きな影響を与えているようです。

カメムシが寄ってくる原因は?

カメムシが家に寄ってくる原因として、下記のような習性が考えられます。

・暖かいところに寄ってくる

・白色の洗濯物など明るい色のものに寄ってくる

・光に寄ってくる

上記の習性も踏まえて、カメムシ対策を行いましょう。

おすすめ記事

2025.06.23

おすすめのカメムシ対策

カメムシが発生し始めたら、まずは家に入れないことが重要です。侵入させないためにどのようなことができるでしょうか。おすすめのカメムシ対策をご紹介します。

隙間を塞ぐ

カメムシは暖かい室内に侵入しようとしてきます。晴れた日に窓を開けたい場合は、網戸を活用しましょう。カメムシの主な侵入経路は、建具の隙間です。玄関のドアや窓、換気扇周りなどの隙間は、防虫ネットや隙間テープを使って物理的に塞ぐことで被害を軽減できます。

洗濯物は部屋干しにする

意外と多いのが、洗濯物にカメムシが付着したまま、気づかずに取り込んでしまうケースです。カメムシは特に白系など明るい色を好むため、外干しした洗濯物を中に入れる場合は、必ずカメムシが付いていないか確認しましょう。カメムシが大量発生する時期は、部屋干しにするのもおすすめです。

市販の忌避剤を設置する

ベランダや玄関周辺に吹きかけるタイプの市販のカメムシ用忌避剤を使用しましょう。人への健康被害が気になる場合は、トウガラシのカプサイシンなど、自然由来の成分を活用する方法もあります。

ベランダやバルコニーの雑草・落ち葉をこまめに除去する

カメムシは暖かい環境を求めて移動します。家の中だけでなく、雑草や落ち葉の裏もカメムシにとって過ごしやすい場所です。特に気温が下がる秋から冬にかけては、家の周囲やベランダなどの落ち葉をこまめに除去しましょう。

ガーデニングについてはぜひこちらもお読みください。

関連記事⇒「ガーデニングで育てやすい夏の花は? 管理方法と夏越しのポイントを紹介」

関連記事⇒「植栽とは? おすすめの庭木で外構をおしゃれに!」

関連記事⇒「パキラの育て方 観葉植物を室内で育てる方法と環境にやさしいエコ基材採用のフローリング」

夜間、窓から光が漏れないようにする

カメムシはほかの多くの昆虫と同様に、光に集まる習性を持っています。夜間の家の明かりや外構照明には昆虫が集まりやすいため、厚手のカーテンで室内の光が外に漏れないようにしたり、深夜は外構照明を消すよう設定したりすることもカメムシ対策として有効です。ただ、外構照明は防犯上付けている方も多いでしょう。その場合、カメムシは紫外線をより多く含む光に集まるといわれているので、照明を蛍光灯や水銀灯よりも紫外線が少ない傾向にあるLEDに変更するのもよいでしょう。

カメムシの駆除方法

もしカメムシが侵入していることに気づいたら、どうすればよいでしょうか。カメムシは刺激を受けたときに悪臭を放つため、静かに捕獲して処理することが大切です。ここでは駆除方法をいくつかご紹介しますので、できそうな方法を選んで試してみましょう。

ティッシュで捕獲してカメムシを部屋から追い出す

手っ取り早いのは、ティッシュでそっと覆うようにカメムシを捕獲して、外に逃がす方法です。ただし、力を入れて握ってしまうと悪臭を放ちます。失敗した場合は食器用洗剤などで手を洗った後、ハンドソープや石鹸で再度洗い、保湿しましょう。

粘着テープで捕獲する

カメムシは腹側から臭いを放つため、粘着テープをカットし、カメムシの背中側からくっ付けて丸めて処理をします。素早く処理をしないと悪臭を放ってしまうので気をつけましょう。

洗剤を入れたペットボトルや牛乳パックで捕獲する

上部を切り取ったペットボトルや牛乳パックに、カメムシが浸かるくらいの食器用洗剤を入れた捕獲器があると便利です。カメムシは下方向に逃げる習性があるので、カメムシを見つけたらその下に捕獲器を持って行き、ホウキなどで刺激すると簡単に落下します。捕獲した後は密封して処理しましょう。

カメムシを部屋から追い出したいだけの場合は、洗剤を入れずに捕獲して、外に逃がしましょう。

殺虫剤を使う

市販のカメムシ用殺虫剤を使うのも効果的です。即効性があり、飛んでいるカメムシにも対応できます。使用後は忘れずに換気を行いましょう。

部屋干しにおすすめのDAIKENの物干し関連商品

カメムシは洗濯物に付着することがあるため、家の中に侵入させないためには洗濯物の部屋干しをおすすめします。

DAIKENは室内空間を効果的に活用できる物干し関連商品をラインアップしています。

『室内物干し ものほし上手』は、天井から吊り下げるタイプの物干しで、空きスペースを物干しや収納に利用できる商品です。使わないときは天井面に収納できるため邪魔になりません。

そのほかに、おしゃれなブラックタイプも用意されている『室内物干し ものほし上手 薄型簡易タイプ』や、洗濯機上のスペースを物干しや小物の収納として活用できる「シェルフ付物干し」、空間のアクセントになるインテリア性の高いハンガー「インテリアハンガー」など多彩なラインアップを取り揃えています。

『室内物干し ものほし上手 薄型簡易タイプ』

「シェルフ付物干し」

「インテリアハンガー」

いずれも、カメムシが大量発生している時期はもちろん、天気の悪い日やプライバシーを守りたい場合でも安心して部屋干しができるアイテムです。

まとめ

毎年のように大量発生するカメムシは悩みの種ですが、侵入経路や対策を知っておくことで被害を軽減できます。山や森林が近いと被害を受けやすいため、寒くなってきたら侵入経路をブロックし、家の周辺をこまめに掃除するなどの対策を始めましょう。万が一家の中に入ってきたカメムシを見つけたら、ご紹介した捕獲方法を試してみてください。

-

監修者

淀川 美和(よどがわ みわ)

株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。

保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級

おすすめ記事Recommends

-

2025.04.30

-

2025.04.30

-

2025.07.07