国産材の取り組み

“日本の木”が十分に使われていません。

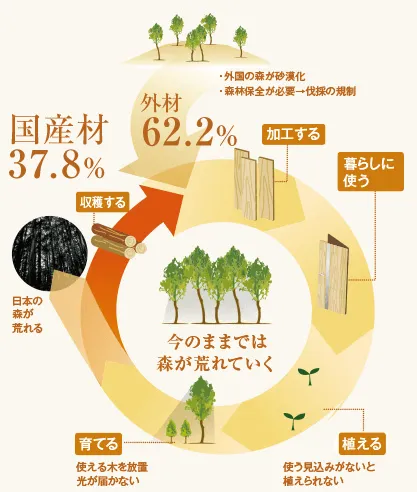

今は、国産材が約38%しか使われていない理由は。

日本の森林は、昭和20年代、戦後の復興に必要な木材を確保するため、政府による「拡大造林政策」によって人工林が増えました。

当時、木材は生活に欠かせない家庭燃料(木炭や薪)でした。その後、石油やガスのエネルギーに切替わったため、雑木林は経済価値の高いスギ、ヒノキ等の人工林に置き替わりました。この頃の木材自給率は9割以上でした。

しかし、木材輸入の自由化により、価格の低い外材の需要が高まり、国産材の使用は急速に下がりました。

こうして、膨大な人工林が残り、森林は手入れがされなくなり、森の健全性が失われていったのです。

一方で、外国の森は乱伐で砂漠化するなど問題視され、伐採が規制されるようになりました。

政府は2025年に 国産材利用50%にする 目標を掲げています。

豊富な森林資源を活用することは、森の手入れにもつながり、洪水や土砂災害の防止、さらに二酸化炭素を吸収するなど、地球環境も守ります。また、林業・林産業の再生や木材の安定供給にもつながります。

こうした事態を踏まえて、農林水産省は「森林・林業再生プラン」を平成21年に策定し、「10年後の木材自給率50%以上」を目標に掲げました。

その後、2016年2月、林野庁は2020年には木材自給率50%の目標に届かない見通しであることを発表し、自給率の目標達成時期も5年先送りしました。

あなたの地域の木を内装材に。

DAIKENがお手伝いいたします。

公共建築物などの内装材に 地域材を活用。

“多摩産材”の普及および利用拡大の取り組みに東京都が助成を行う「多摩産材利用開発事業」。DAIKENのWPCフロアが認定され、公共施設に採用されています。

企業保有林の間伐材活用。 ホテルの床などに。

不動産開発企業様が保有する森林の間伐材を活用するプロジェクトに協力。建設されたホテルなどへWPCフロアを供給しています。

地域産材を使った採用事例

国や行政の認定を受けた信頼の品質

-

国産材マーク制度

国産材の利用促進と消費者の製品選択を促し、日本の森林再生に資することを目的に創設された制度です。

-

木づかい制度

国産材の積極的な利用を通じて山村を活性化。CO2を吸収する元気な森作りを進める林野庁の運動です。

-

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度

東京都港区内の建築物等に国産木材の使用を促し、森林整備の促進に寄るCO2吸収量の増加を図る制度です。

街に広がる、DAIKENの取り組み。

- 関連記事コンテンツ

- 地域活性化に繋がる国産木材活用のすすめ 構造材に固執しない木材活用

- 国産材を公共・商業施設へ。事例から学ぶ! 地域産材を活用した施設設計のポイント

- 環境に配慮したエコロジー建築 緑化や地域産材を活用した施設づくり

- 地元の木材を用いた建築・インテリアでSDGs推進 地域産材の活用が森林の保全に

- 環境に優しい建築材料にはどんなものがある? 木材を含むエコ建材、未利用資源、バイオフィリアなどに注目

- 自然資源とはどのようなもの? 持続可能な社会実現に向けた地域資源、木材を活かした施設づくり

- 木育を保育園・幼稚園からはじめよう! 地産地消の木のおもちゃで五感を磨き、SDGsにも貢献

- ホスピタリティとはどんな意味? サービスとの違いと、日本独自の「おもてなし」文化の融合

- ICT教育とは? 活用する意義“トリプルA”と導入で期待できる効果、環境づくり

- 【後編】公共施設への地域産材活用の新たなアプローチ(地域産材フローリング編)

- 【前編】公共施設への地域産材活用の新たなアプローチ(設計コンセプト編)

- 内装木質化の効果と事例

- ウッドショックで見直される日本の木 国産材・地域産材を活用した地産地消の施設づくり

- マイクロツーリズムで地元の魅力をアピール コト消費・トキ消費を生み出す施設演出

- 【第1回】設計前におさえておきたい「庁舎の使いやすさ」について考える

- 【第3回】設計前におさえておきたい「庁舎・公共施設への愛着」について考える

- 地方創生を考えた公共施設づくり 市民センターに地元の木材を活用!

- 街中に「第2の森」をつくる~木造建築の可能性と挑戦

- 集中力向上とリラックス効果のある木材は図書館に最適! 内装に木材を採用する際の課題とは

- 「木育」が地球環境を救う? 子どもが木のぬくもりを身近に感じられる学習環境

- 文部科学省が促進する地元の杉やヒノキを活用した木の学校づくり そのメリットとは?

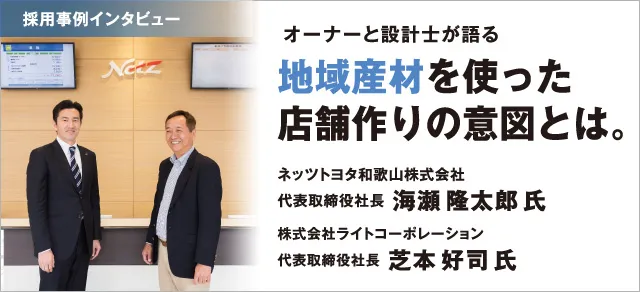

- オーナーと建築士が語る 地域産材を使った店舗作りの意図とは

- 館長と建築士が語る 地元の木を使った理想の図書館

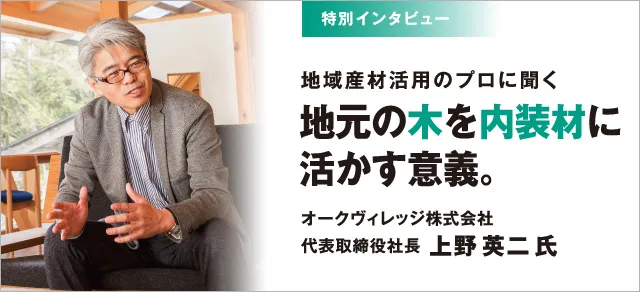

- 地域産材活用のプロに聞く 地元の木を内装材に活かす意義

- 杉・栃などの地域産材を内装材に! 地元に愛される施設を目指して