住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。

家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

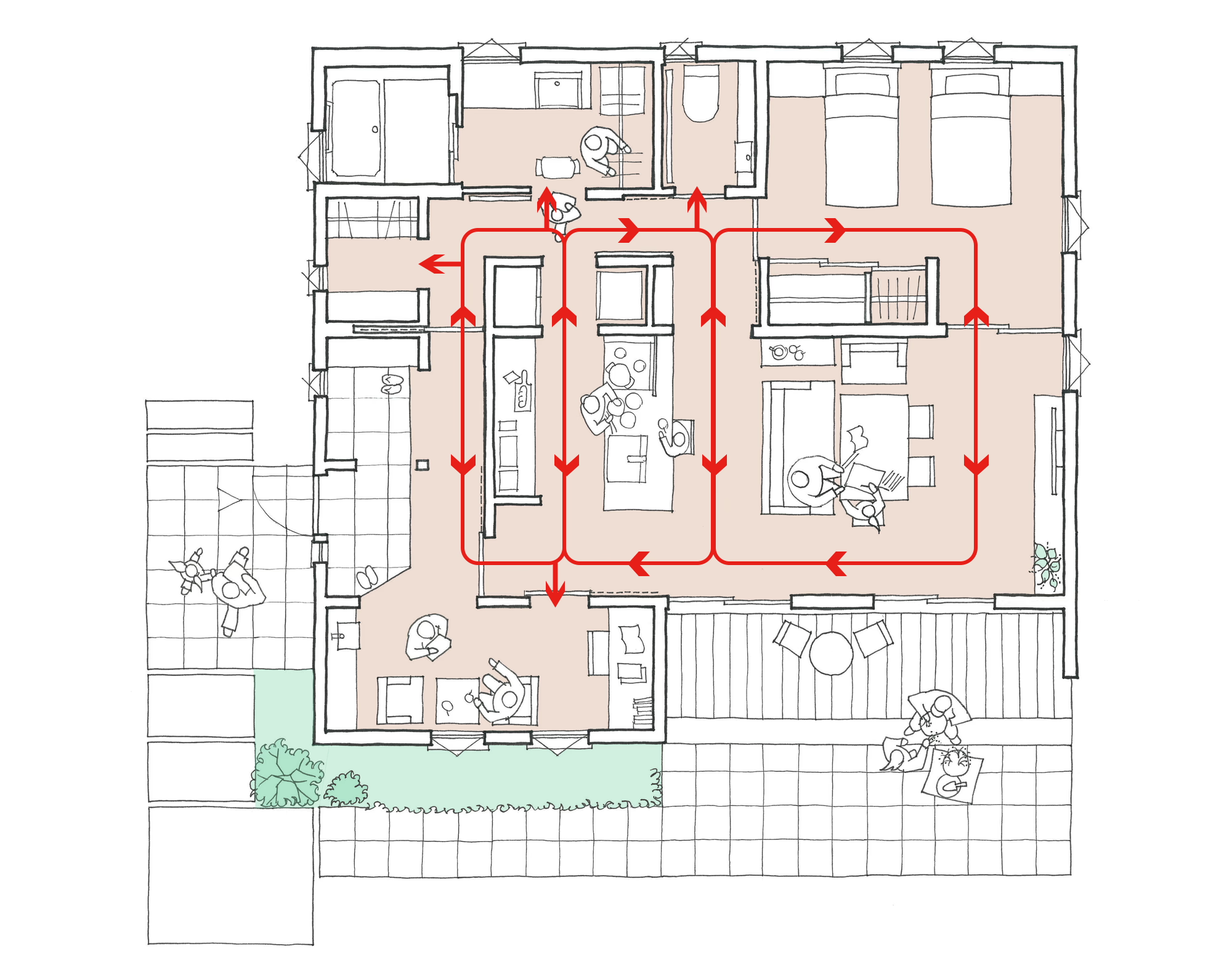

“動線”は人やモノが動く経路を指し、家づくりにおいて“動線計画”は快適で効率的な暮らしを実現するための大切な要素です。中でも家事のしやすさや家族の動きやすさを向上させると注目されているのが“回遊動線”です。

今回は、回遊動線のメリットをはじめ、間取りに取り入れる際のポイントや注意点について解説します。あわせて、回遊動線をより便利にするDAIKEN製品をご紹介します。

動線計画とは? 家づくりに欠かせない重要なポイント

家の中の移動がスムーズに行えるかどうかは、暮らしやすさや生活の質に関わってきます。その鍵を握るのが“動線計画”です。

動線計画とは?

間取りを考える際に、「日常の動きが合理的かつ効率的に行えるか」という観点から間取りを決めることを動線計画といいます。

よく取り上げられる主な動線には次のようなものがあります。

| 家事動線 | 掃除や洗濯、炊事など、家事に関わる動線 |

| 生活動線 | 朝から夜まで家族が日常的に移動する動線 |

| 来客動線 | 来客が訪れた際に家の中を移動する動線 |

コンパクトで無駄のない動線を意識して間取りに取り入れると、移動の効率が高まります。

共働きや子育て中の家庭や家族の人数が多い家庭では、家事や身支度の時短化は大きなテーマです。動線計画がしっかりした家なら、「顔を洗う」「朝食をつくる」「洗濯物を干す」といった毎日の動きもスムーズにこなせます。

回遊動線とは? メリットと注目される理由

最近の家づくりでは、各家庭のライフスタイルに応じた“回遊動線”が注目されています。それでは回遊動線の基本や住まいをより快適にするポイントを解説します。

回遊動線とは?

回遊動線とは、家の中で複数の空間を巡る動線です。複数の空間をつなげてぐるりと回れるため行き止まりがなく、引き返す必要もありません。

例えば、玄関からリビングの奥にあるキッチンへのルートが1つしかない場合、お客様がいてもリビングを通らなければキッチンに行けません。

しかし、回遊性のある設計であれば、別ルートからもキッチンにアクセスできるのです。

人の流れを止めない空間設計

多くのご家庭では、家族全員が一斉に動く朝の支度時や夕方の帰宅時は家の中が慌ただしくなりがちです。

回遊性のある間取りにすると、様々な家事が同時進行できるうえ、キッチンや洗面室、リビングなどを各人が複数のルートから使えます。すると、混雑したり立ち止まったりすることが少なくなり、家族全員がスムーズに行き来できるようになるでしょう。

おすすめ記事

2025.04.30

回遊動線が活きる間取りのアイデア

回遊動線は便利ですが、すべての部屋に回遊性を持たせる必要はありません。ここでは、回遊動線を上手に活かす3つの例を取り上げます。家族にとって、どこを起点に巡る動線 が便利なのか検討してみてください。

キッチン~水回りを回遊する動線

水回りをまとめ、ぐるりと巡れる動線を設ける間取りは、一番ベーシックなプランといえるでしょう。料理をしながら洗濯ができ、家事の効率が高まります。キッチンや洗面脱衣室の隣に家事コーナーや室内干しスペースを設けると、より短い動線で家事ができます。

玄関~パントリー~キッチンをつなぐ回遊動線

玄関から直接パントリー(食品や日用品の収納庫)を経由してキッチンへ向かう動線も実用的です。買い物帰りに重い荷物をすぐに収納でき、キッチンに向かえます。一方、そのまま自室やリビングに向かう家族はパントリーを通ることなく直接アクセスできるので、状況に応じた柔軟な動線を確保できます。

玄関~ウォークスルークローゼット~リビングを巡る回遊動線

ウォークスルークローゼットとは2つの出入り口を設けたクローゼットで、2つの空間を行き来できるという特徴があります。

玄関を入ってすぐのところにあるウォークスルークローゼットからリビングを巡る動線も魅力的です。動線上に洗面室やランドリールームを含めると、帰宅から上着を脱いで手を洗い着替える(洗濯物を出す)、という流れもスムーズになります。

回遊動線に隣接してウォークインクローゼットを配置するのもおすすめです。ウォークスルーではなく、ウォークインにすることで間取りを決めやすくなる場合もあります。

また、玄関からリビングにつながる別ルートで来客動線も確保できます。

以上の例を参考に、回遊動線の工夫で家事動線や生活動線の効率化の実現を目指してみましょう。

おすすめ記事

2025.08.20

回遊動線を間取りに導入する際のデメリットと対策

回遊動線は、取り入れ方によってはかえって使いにくくなる場合もあります。導入の際の注意点をご紹介します。

間取りが複雑になりやすい

回遊動線を取り入れると、空間を仕切る壁や扉が増えて間取りが複雑になる場合もあります。結果として、使われない出入口や廊下、むだなスペースができたり居室が狭くなったりする可能性もあります。

【対策】

間取りの複雑化を防ぐには、設計段階で家族の動きを具体的にシミュレーションすることが大切です。

日常の動線を整理し、本当に必要なルートを選んで回遊動線にすれば、むだな出入口や廊下の設置を避けやすくなります。

収納スペースが確保しにくくなる

回遊性を持たせようとして開口部を増やすと、空間の壁面が減るケースもあります。開口部が複数ある空間では大型家具や棚を配置しづらくなるため、収納スペースの確保が課題になる場合もあります。

【対策】

まず、動線上に配置するクローゼットやパントリーなどは十分な収納スペースを確保したうえで動線を検討します。ほかにも、階段下収納や床下収納、天井吊り収納など壁面以外の場所の収納スペースを活用するのも1つの方法です。

動線上の各スペースの間取りや出入口の位置によっても収納量が異なるため、十分な計画が必要です。

プライバシーが気になるケースも

回遊動線は、プライバシーの確保が難しくなる場合もあります。

「リビングにお客様がいるときには、別のルートでキッチンに行く」という使い方ができる一方で、家族が入浴中の洗面室には入れない、という状況になることもあり得ます。

【対策】

プライベートな空間に動線を通さないことも重要なポイントです。

水回りの回遊動線では「洗面室と脱衣室を分ける」といった工夫をしたり、プライベートな場所にも回遊性を持たせる場合は「複数の出入口(別のルート)を設ける」「目隠しになる建具や間仕切り、鍵付きの扉を採用する」など、プライバシーを確保するための配慮が求められます。

スムーズな動線確保にはDAIKENの室内ドアがおすすめ!

回遊動線を快適に活かすには、それぞれの出入り口のつくりがポイントになります。スムーズな回遊動線をサポートするDAIKEN製品をご紹介します。

出入り時のわずらわしさを減らす DAIKEN『ieria(イエリア) 機能ドア 2枚連動吊戸』

回遊動線を取り入れても、家族の行動が重なるときはあるでしょう。出入りが多くなる場所には機能的な引き戸の採用をおすすめします。

DAIKENの『ieria(イエリア)機能ドア 2枚連動吊戸』は、1枚の扉を引くと2枚目も連動してスムーズに動く仕組みです。従来のフラットな引手の場合は間口1,043mm、手をかけやすい立体引手にした場合でも926.5mmと、一般的な片開きドアと比べて広い出入り口を確保できる設計です。

壁に美しく納まる DAIKEN『ieria(イエリア)リビングドア 吊戸・引込』

イエリア リビングドア 吊戸・引込

動線上にある部屋の扉に適しているのが、扉を壁の中にスッキリと納めるタイプの建具『ieria(イエリア)リビングドア 吊戸・引込』です。

扉が壁の中に納まるので、開けたままにしていても空間の印象を損ないません。開口部のすぐ近くまで家具を配置できるのでデッドスペースが生まれにくく、スペースを有効に活用できます。

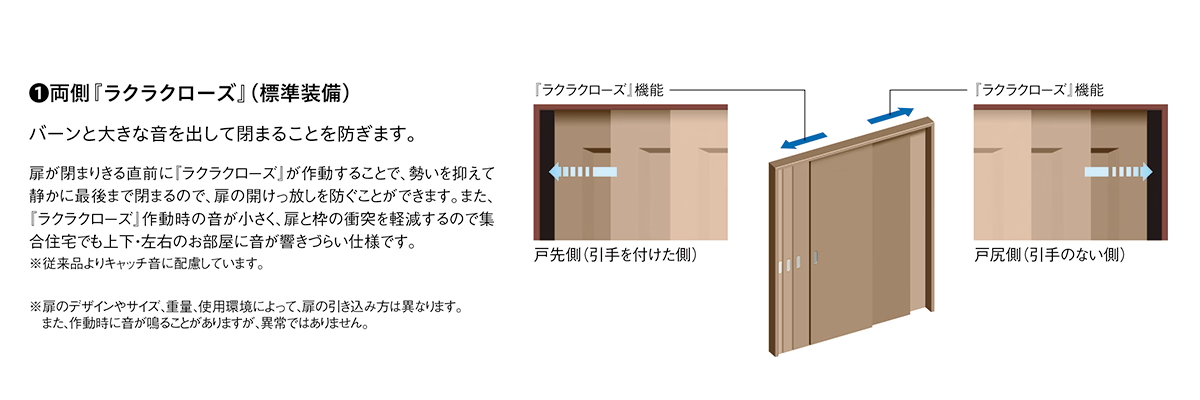

また、指はさみを防ぐために扉と枠の間隔を広く取っているうえ、扉を閉める際にはゆっくり、しっかりと閉まる『ラクラクローズ』仕様で、小さなお子様の使用にも配慮されています。

ラクラクローズ

まとめ

回遊動線は、近年注目されている住宅設計の考え方です。行き止まりのないスムーズな動線は、家族が自然に移動できる快適な空間をつくり、暮らしやすさにつながります。

一方で、間取りが複雑になったり、収納やプライバシーの確保が難しくなるケースもあるため、専門家と相談しながら設計段階で動線の流れをしっかりとシミュレーションすることが大切です。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

関連製品

-

扉2枚が連動して動く、通り抜けしやすい室内吊戸

-

壁の中に扉を収めて、扉の両側スペースを有効活用

おすすめ記事Recommends

-

2025.08.20

-

2025.08.20

-

2025.08.20