“屋根裏”は収納の救世主! 季節の衣類やおもちゃ収納などに使える屋根裏リフォームを考える(幼い頃からの夢実現シリーズ Vol.2)

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

季節ものの衣類やスポーツ・アウトドア用品、使わなくなった子どものおもちゃなど、思い出のアイテム……。生活しているとモノは増えていきますので、「収納スペースがもっと欲しい」と感じている方は多いことでしょう。

収納の悩みを解決する方法の1つとして、屋根裏のリフォームを検討してみませんか? 今までと同じように暮らしながら、たっぷりと物を保管できる広い収納スペースを新たに生み出せるのは大きな魅力です。今回は、屋根裏リフォームのポイントについてお話しします。

そもそも屋根裏とは? 知っておきたい法律知識

●屋根裏とは? 天井裏・小屋裏とどう違う?

もし自宅の屋根がフラットな形状ではなく三角(切妻)屋根などのように傾斜しているなら、屋根裏に収納スペースをつくれるかもしれません。

“屋根裏”という言葉は一般的な表現で、建築用語としては“小屋裏”や“天井裏”に該当します。天井裏は主に配線や空調の配管などが通る非居住スペースです。小屋裏も天井裏と同じく非居住スペースを指していますが、小屋根は構造的な小屋組みによりできた高さのある比較的大きな空間で、収納やロフトとして利用できる場合があります。

なお、建築基準法では、「小屋裏、天井裏」といった形で、両方の言葉がほぼ同じ意味で使われています。

●屋根裏(小屋裏)の条件と制限

屋根と天井の間にあるスペースなら、どんな空間でも屋根裏と呼べるわけではありません。屋根裏と定義するためには条件があります。

まず、下記のように高さや床面積の制限が求められます。

・天井の高さが最も高い部分で1.4m以下

・床面積が直下の階の2分の1以下

さらに、窓を設置する際のサイズ制限など、各自治体が定めた条件を満たすことで、建築基準法上の“小屋裏”として認められます。しかし、法律上は居室として認められていないので、収納スペースなどにしか利用できません。生活するための場所ではないことから、屋根裏に出入りする手段として固定階段の設置を認めていない自治体もあり、はしごなどの設置が必要になるケースもあります。

“小屋裏”として認められたスペースは、すべての階の合計床面積である延床面積に算入されません。延床面積には上限(容積率)があるので、屋根裏は上限面積以上のスペースとなるボーナスのようなものなのです。

“小屋裏”として認められる天井の高さは低いため、人が立って歩けるように1.4mを超える高さにしてしまうと“階”になり、延床面積が増えて固定資産税や火災保険料の額も増えます。さらに、平屋建てから2階建てのように階を増やすと構造計算が必要になって増築のための建築確認申請に厳しいチェックも入ります。そもそも容積率の制限で延床面積を増やせない家もあるでしょう。

このため、自治体の条件を確認する一方で、リフォーム会社などと相談して屋根裏をつくるか、新しい“階”を設置するかを決める必要があります。

屋根裏部屋・小屋裏収納に置けるもの、置かない方がよいもの

念願の屋根裏をつくることにしたら、新たに生まれるスペースをうまく活用するため、屋根裏に置けるものと置かない方が良いものを知っておきましょう。

屋根裏は上り下りをする際に階段やはしごを使わなくてはならないこともあり、重いものや使用頻度の高いものを収納する場所には向きません。いったん収納したものを下ろすのが面倒になってしまい、せっかくつくった屋根裏収納を十分に活用できなくなる可能性もあります。

また、屋根裏は熱や湿気が溜まりやすいので、食品や精密機械などを保管するスペースとしても不向きです。湿気に弱い素材の衣類などは避け、圧縮袋や除湿剤を活用して湿気対策をするようにしましょう。

収納物の保護には断熱材や換気扇の設置もおすすめですが、夏場の屋根裏は60℃程度まで上昇することもあり、熱や湿気に弱いものの収納は避けるのが無難です。

一方、利用頻度の低いものに加えて特定のイベントにしか使わないもの、例えば場所を取るスーツケースやクリスマスツリー、ひな人形などは屋根裏収納に向いているといえますが、大きいものや重いものの上げ下ろしには注意が必要です。

後付けで屋根裏をつくる場合は、リフォーム前に何を置きたいのかをイメージしておくとよいでしょう。利用できない無駄なスペースとなるのを防ぐためにも、屋根裏収納は計画的に進めていきましょう。

屋根裏への移動手段は?

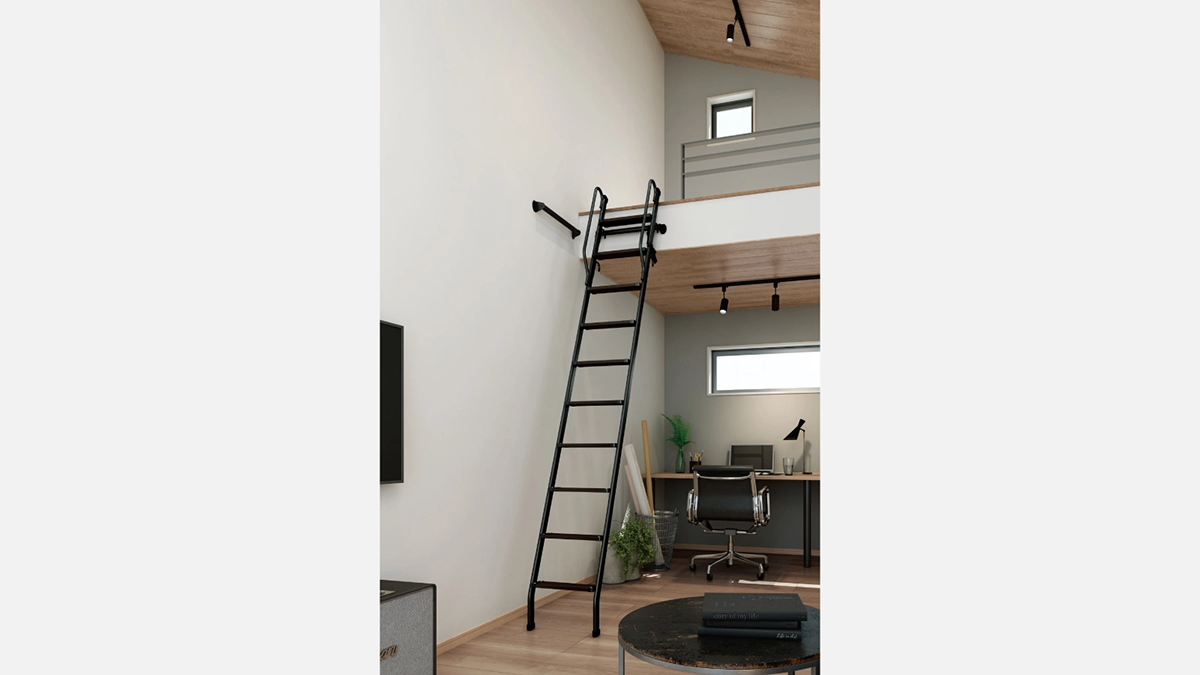

新たな収納スペースとして屋根裏やロフトをつくる場合、前述のように、お住まいがある地域の自治体によっては固定階段を設置できない場合もあります。その際は移動手段として、可動・収納式のはしごが必要です。DAIKENが提供している『スライドタラップ』と『ロフトタラップ』は、後付けで屋根裏やロフトをつくる際のリフォームにも利用できます。

『スライドタラップ』は折りたたんで屋根裏に収納しておき、必要なときだけ専用の開閉棒でロックを解除し、引き降ろして使う省スペースタイプのはしごです。普段は天井蓋の裏に収納できます。

また、荷物を持って上る際も邪魔になりにくい片手すり(※)が付いていて、はしごの下端には床面を傷付けにくいゴムキャップが装着されています。屋根裏に収納スペースをつくらない場合も、天井点検口として設置しておくと便利かもしれません。

(※)オプションで両側に取り付けできます。

また、ロフトタイプにリフォームするなら昇降用のはしごとして、DAIKENの『ロフトタラップ』がおすすめです。手すりや滑り止めが付いているので上り下りする際も安心です。色は<ブラック>と<ホワイト>があり、モダンな雰囲気やナチュラルなど、様々なタイプの部屋になじみます。

新たなクローゼットや押し入れをつくることが間取りの問題から難しくても、工夫次第で貴重な収納スペースとなる屋根裏は、とても魅力的な存在です。

年に数回しか使わないものや今後もほとんど使用しないと思われるものが、普段使いのクローゼットなどを埋めてしまうのはもったいないものです。これらを屋根裏に置けばクローゼットも出し入れしやすくなり、暮らしやすさも格段に向上するでしょう。収納スペースを広げるための方法として、屋根裏リフォームを検討してみませんか。

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2020.07.30 最終更新日:2025.04.30

![部位別(分冊版)4:収納 玄関収納[住宅向け製品]](../img/1527.avif)