畳とは? 畳のサイズを知りたい! 江戸間と京間の違いや畳の素材、構造にも注目

畳の素材や構造は?

畳は日本独自の床材であり、現代でも和室に使われています。ここでは、畳の素材と構造について説明します。

- 昔ながらの畳に使われる素材とその構造

- 昔ながらの畳は藁(わら)やイ草といった自然素材で作られます。藁を使って作られた畳床(たたみどこ)に、イ草を織った畳表(たたみおもて)を張り付けます。畳表を畳床に固定するための畳縁(たたみべり)という帯のような布を縫い付けたものが昔ながらの畳に見られる構造です。

- 素材のバリエーションが豊富な現代の畳

- 畳の基本的な構造は今も変わっていませんが、現代では畳床にポリスチレンフォームや木質繊維を圧縮したインシュレーションボードなどを使うことが多くなりました。また、畳表も機械すき和紙や樹脂などを使用することで、耐久性を高めたお手入れしやすいタイプも登場しています。

畳のサイズ

畳のサイズには様々な種類があり、地域によって用いられるサイズが異なります。ちなみに間取り図などで部屋の大きさを畳数によって表記する際は、不動産表示規約の取り決めにより1畳=約1.62m²以上で換算されます。

- 京間(本間・関西間)

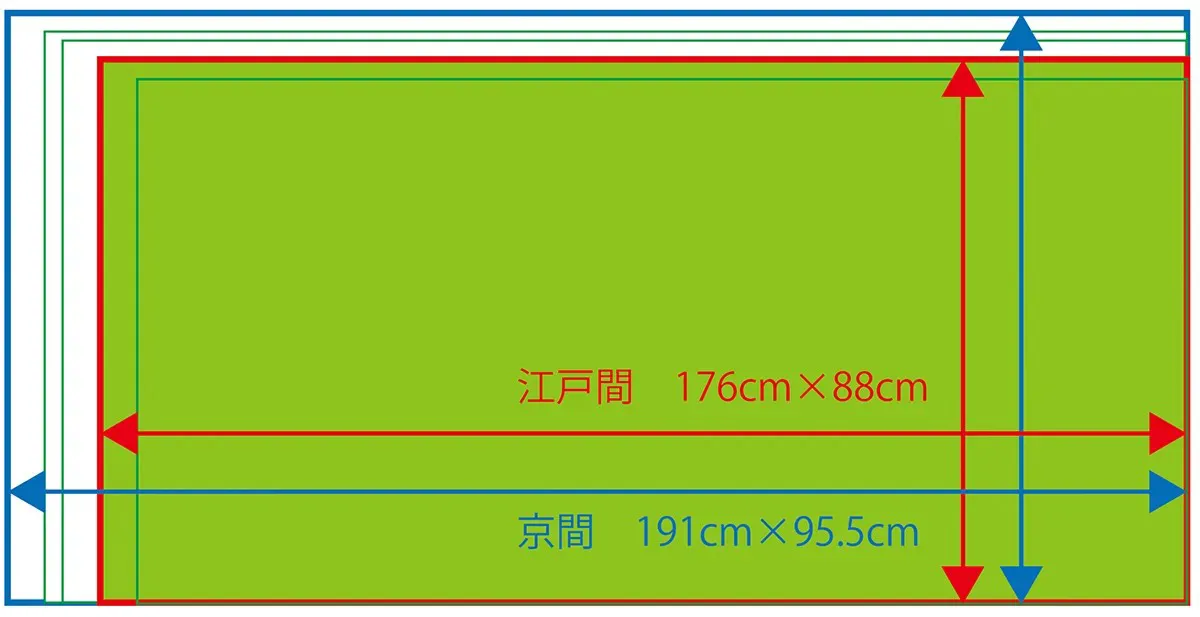

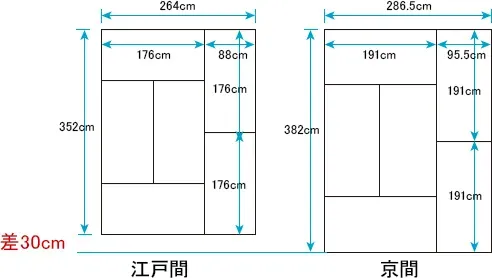

- 畳のサイズで最も大きいのが京間(きょうま)です。本間(ほんま)や関西間(かんさいま)と呼ばれることもあります。関西地方と四国地方、中国地方、九州地方で畳のサイズといえば京間が一般的で、一畳あたりの大きさは191cm x 95.5cmになります。

- 六一間(広島間・安芸間)

- 六一間(ろくいちま)は畳の長辺が6尺1寸であることから名づけられたサイズです。六一間で言う一畳の大きさは185cm x 92.5cm。規格としてはあまり知られておらず、中国地方の中でも瀬戸内海沿岸で使われています。そのため、広島間(ひろしまま)や安芸間(あきま)と呼ばれることもあります。

- 中京間(三六間)

- 中京間(ちゅうきょうま)とは、愛知県や岐阜県などの中京地域で使用される、182cm x 91cmの畳です。尺貫法では長辺が6尺、短辺が3尺であることから、三六間(さぶろくま)とも呼ばれます。福島県や岩手県など、東北地方の一部や北陸地方の一部、沖縄でも中京間が使用されます。

- 江戸間(五八間・関東間・田舎間)

- 江戸間(えどま)は畳のサイズとしては最も一般的な規格で、関東一帯、東北地方の一部、北海道で使用されます。一畳の大きさは176cm x 88cm。長辺が5尺8寸であることから、五八間(ごはちま)と呼ばれることもあります。また、関東間(かんとうま)や田舎間(いなかま)とも呼ばれます。

- 団地間(五六間・公団間)

- 団地間(だんちま)は名前の通り団地などの集合住宅で使用されることが多い、170cm x 85cmサイズの畳です。長いほうが5尺6寸であることから、五六間(ごろくま)とも呼ばれます。また、公団住宅でも使用されるため、公団間(こうだんま)といった呼び方をすることもあります。

| 京間 | 約1.82m²(191cm×95.5cm) |

|---|---|

| 六一間 | 約1.71m²(185cm×92.5cm) |

| 中京間 | 約1.66m²(182cm×91cm) |

| 江戸間 | 約1.55m²(176cm×88cm) |

| 団地間 | 約1.44m²(170cm×85cm) |

同じ6畳のサイズでも、江戸間と京間ではこれだけ大きさが違う

このように畳のサイズは複数の種類があることから、同じ6畳の部屋といっても規格によって広さが違ってきます。

例えば、江戸間では一畳が176cm×88cmで面積が約1.55m²なのに対し、京間は一畳が191cm×95.5cmで面積が約1.82m²です。これが6畳の部屋になると、どれほど違うのでしょうか?

江戸間6畳の面積は約9.3m²、京間6畳の面積は約11m²なので、その差は1.7m²。まさに畳一枚分も大きさが違ってくるのです。部屋の寸法も縦30cm、横22.5cmもの差が出てきます。

現在では全国的に江戸間が採用されるケースが多いようですが、状況によっては他のサイズが使用されるケースもあるため、畳のサイズに違いがあることは覚えておくと良いでしょう。

※畳のサイズは建築規格が基になるので、今日ではハウスメーカーはもちろんプレカットなど工業化された住宅では地域性は薄れていることが考えられます。

畳は同じ種類でもすべてが同じサイズではない? 畳のサイズ調整の話

畳には地方ごとに様々なサイズがありますが、厳密に言うと畳のサイズは必ずしもこのどれかの規格に当てはまるわけではありません。また、「畳は1:2の長方形」とされていますが、実はきっちりその通りの長方形になっていないケースもあります。

その理由は家がそれぞれの現場に合わせて一軒一軒建てられるため、すべての部屋の寸法や形状が畳の規格にぴったり合ったものになるとは限らないからです。そうした部屋にサイズ通りの正確な長方形の畳を敷こうとすれば、すき間ができるなどしてしまいます。そこで、畳職人は部屋の大きさや形に合わせて縦横をミリ単位で調整し、畳を1枚ずつ制作しているのです。わずかな歪みも手作業で調整する畳職人の技術にも注目したいところです。

畳の敷き方には決まりがある?

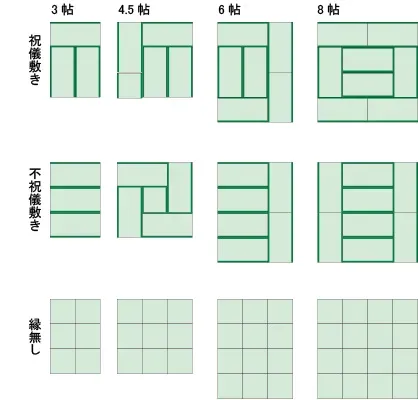

畳は同じ畳数の部屋でも異なる敷き方ができるので、昔は行事や祭事に合わせて敷き方を変えていたようです。畳の敷き方は大きくは「祝儀敷き」「不祝儀敷き」の二通りに分けられます。

縁起が良いとされる「祝儀敷き」は「枕敷き」「回り敷」とも呼ばれ、祝い事や元旦などに用いられたスタイルで、現代の住宅では「祝儀敷き」になっているのが一般的です。

一方、「不祝儀敷き」は「四ツ井敷き」とも呼ばれ、葬儀などの際に用いられていました。寺院仏閣や旅館の大広間などでも見られますが、これは縁起ではなくメンテナンスや利便性を優先したものとなっています。

※畳の敷き方についてもっと詳しく知りたい方はこちら

畳の魅力

近年は畳の魅力や機能性を見直す動きが高まっており、和室だけでなく洋室の一部に畳を取り入れるご家庭も増えつつあります。ここでは日本の風土に合う畳の魅力をご紹介します。

- 湿度を調整してくれる

- 畳には水分を吸収したり放出したりする調湿作用があります。吸湿量は1畳で大体500mlと言われるほど大容量。梅雨から始まって高温多湿になる夏場の時期には、優れた吸湿性によって室内の湿度を快適に保ってくれます。加えて、水分を放出する性質は乾燥する冬場に室内の乾いた空気を潤してくれるため、健やかに過ごすことができるのです。

- 断熱性に優れている

- 畳は外気を遮断して室内の空気を外へ逃さないため、保温の面でも優れた効果をもたらします。畳の厚み(一般的なものは5cm程)と内部に含んだ空気で冷たい外気を遮断し、寒い冬でも室内を暖かく保つことが可能です。また、暑い夏は空調の冷気を外に逃さないため、快適に過ごすことができます。

畳を長持ちさせるためのお手入れとメンテナンス

畳の機能性を十分に引き出して使い続けるためには工夫が必要です。ここからは畳を長持ちさせるための日常的なお手入れとメンテナンスの方法を紹介していきます。

- 定期的に換気する

- 畳には調湿作用があるため、湿度の高い環境に長期間置くと、湿気を吸収し過ぎてしまうこともあります。湿気を吸収し過ぎると、カビの発生原因にもなるので注意が必要です。畳のある部屋は通常よりも換気をしっかり行い、余分な湿気やカビを外へ追い出すようにしましょう。畳のある部屋に窓がない場合、あるいは風が通りにくい間取りなら、定期的に除湿器を使用することもおすすめです。

- こまめに掃除する

- ホコリや垢、フケ、食べかすなどが畳に落ちていると、畳につく虫が増殖することがあります。虫は畳が劣化する原因にもなるので、定期的に掃除することが大切です。なお、掃除機で掃除をする際は、畳が傷つくのを防ぐため、目に沿って優しく動かしましょう。また、畳は水分に弱いので、乾拭きがベストです。乾拭きで落ちない汚れは、固く絞った雑巾で軽く拭き、乾拭きと換気で仕上げます。

- 畳を長持ちさせるためのメンテナンスとは

- 畳表やヘリの変色、すり切れなどの傷みが見られても、畳は構造上、すぐに新しいものと交換せず、「裏返し」や「表替え」という方法でリフレッシュできます。いずれも芯材である畳床は再利用するので、丸ごと交換しなくてもメンテナンスが可能。こまめなメンテナンスをすれば、畳を長く使い続けることができます。

- 畳のメンテナンス1:裏返し

- 畳を新調してからおよそ3~5年後を目安に行いたいのが「裏返し」です。畳の表面が日焼けや傷みで気になる場合は「裏返し」をしましょう。畳表を裏返すことで、きれいな面を使うことができます。

- 畳のメンテナンス2:表替え

- 表替えは畳の新調から約7年後を目安に行います。畳床はそのままに、畳表と畳縁を新しいものに交換する方法です。

DAIKENイチ押しの和紙畳シリーズ

畳の耐用年数はおよそ10年から20年といわれています。それ以前で畳そのもののへたりや大きなキズ、畳床の腐食などがあれば畳の新調(新しく交換)が必要なサインです。畳の新調、またはお部屋をリフォームする際には、耐久性が高く、簡単にお手入れができる現代的な素材の畳を検討されてはいかがでしょう。DAIKENでは撥水性があり、カビが発生しにくい和紙製の畳をご用意しています。タイプ別の3つがあるシリーズの特徴について詳しくご説明します。

ベーシックで高機能な『ダイケン畳 健やかくん』

『ダイケン畳 健やかくん』シリーズの和紙製畳表『ダイケン健やかおもて』は、こより状にした機械すき和紙製※に樹脂コーティングを施して編み上げていますSEKマーク認証(抗菌防臭加工)を取得しており、衛生的にお使いいただけるところがポイント。イ草製の畳が抱えるデメリットを解消しつつ、和の雰囲気を存分に発揮してくれるでしょう。色のバリエーションも豊富なので、部屋のスタイルに合わせてご活用いただけます。

※DAIKENの和紙畳とは:機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。

リフォームにぴったりな『ここち和座 敷き込みタイプ』

リフォームをご検討の方におすすめなのが、『DAIKENインテリア畳 ここち和座 敷き込みタイプ』です。畳表が機械すき和紙に樹脂コーティングを施しているため、耐久性と撥水性に優れている点が特徴です。半畳サイズで厚みも一般的なフローリングと同じなので、下地を加工する必要がありません。また、カッターナイフで切断できるので、場所に合わせてサイズを納まりよく変更できるため、購入後は部屋のサイズに合わせて敷き込むことで簡単に施工できます。

上記の畳をリビングの小上がりに設置すれば、腰をかけたり寝転んだりできる休憩スペースとしても活用できます。一般的なフローリングの床材に比べてクッション性も高いので、小さなお子さんがいるご家庭におすすめです。

フローリングに敷くだけでOKの『ここち和座 置き敷きタイプ』

『DAIKENインテリア畳 ここち和座の置き敷きタイプ』は、床の上に敷いて使用するラグのような畳です。畳表が機械すき和紙製のため、耐久性と撥水性に優れている点が特徴。カビも生えにくく衛生的です。加えて裏面には滑り止めのシートが貼ってあるため、フローリングの上でもお使いいただけます。色柄が豊富なうえに半畳サイズなので、フレキシブルなレイアウトが可能です。リビングや洋室の一部に和モダンなテイストを加えたい方におすすめの製品です。

畳でリラックス空間を手に入れよう

優しい感触でほっとくつろげる空間を作る畳。最近では和室だけでなく、洋間のリビングに畳を取り入れて和モダンな雰囲気を楽しむご家庭も増えています。ただ、従来のイ草畳は自然素材の魅力を持つ反面、お手入れに手間がかかるもの。

一方、DAIKENの和紙畳は、クッション性や畳特有の温かみといったメリットはそのままに、機能性が高く使いやすいのが特徴です。また、畳の新調やリフォームに当たっては、自宅の畳と同じサイズのものがあるのか懸念されますが、DAIKENの畳は一般的な京間から江戸間のすべてに対応が可能です。さらに、半畳サイズの置き敷きタイプなら、洋風リビングの一角にも手軽に畳コーナーを作ることができます。

衛生的で安心してくつろげる畳空間を作りたい方は、ぜひDAIKENの和紙畳をご検討ください。

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

関連記事コンテンツはこちら

- 畳のカビがひどい!原因と効果的なカビ取り方法、予防対策

- 【一覧表】畳に発生する虫の種類 駆除方法や予防する方法を解説

- 畳表替えとは? 裏返し、新調との違いも知っておこう

- 畳の染み抜きってどうすればいい?染みの原因と対策を知っておこう

- 畳はアレルギーが起きやすい?ダニ・カビアレルギーの対策で快適に

- 畳の敷き方と3つのルールとは?イラストを用いてわかりやすく解説

- 効果的な畳のダニ退治方法とは?発生する原因や日頃からできる対策

- 畳のヘリとは? 踏んではいけない理由や色柄の話。繧繝縁(うんげんべり)って、何?

- イ草じゃない畳ってあるの?現代のおしゃれな暮らしにマッチする素材の畳とは

- 畳とは? 畳のサイズを知りたい! 江戸間と京間の違いや畳の素材、構造にも注目

- 正しい畳の掃除の仕方とは?重曹による掃除は厳禁?注意点を知っておこう

- 畳と畳の縁(へり)の人気のコーディネートは?おしゃれな和室にするために

- 畳の張替えの時期の目安とは?張り替える方法や種類の違いって?

おすすめのDAIKEN製品

-

緻密でシンプルな美しい織り目が魅力です。

細目に織り込んだ斬新なデザインが印象的。従来の和室もモダンな印象に生まれ変わります。

畳:ダイケン健やかおもて 清流 〈14灰桜色(はいざくらいろ)〉

この製品詳細を見る -

3色の緯糸で編んだ、自然感のある畳おもてです。

稲穂が風に揺れる様を表現したモダンな織り目。部屋のイメージを一新します。

畳:ダイケン健やかおもて 穂波 〈03灰桜色×乳白色×銀鼠色(はいざくらいろ×にゅうはくしょく×ぎんねずいろ)〉

この製品詳細を見る -

洋間にも合う、ラグのようにモダンな印象。

水面を表現した個性的でモダンな織り目。光の当たり具合により、表情が豊かに変化します。

畳:ダイケン健やかおもて 小波 〈14灰桜色(はいざくらいろ)〉

この製品詳細を見る -

小粋でモダンな市松模様が魅力です。

和でも洋でもどちらの空間にも調和するデザインで個性的なインテリアを創造します。

畳:ダイケン健やかおもて 銀白 市松 〈03栗色×胡桃色(くりいろ×くるみいろ)〉

この製品詳細を見る