【一覧表】家の畳に発生する小さい虫の種類 駆除方法や予防する方法を解説

家の畳が危ない!家に出る虫一覧表

家に出る虫を一覧形式で紹介します。

| ダニの種類 | 特徴 |

|---|---|

|

黄色みがかった褐色をした体長0.3~0.8mm程度のダニの一種です。梅雨や秋口に発生し、特に7~9月に多発するのが特徴。捕食性のダニで、ケナガコナダニやチャタテムシを餌とします。人体に対して吸血はしませんが、まれに誤って人の肌を刺すことがあります。ツメダニに刺されるとかゆみが1週間程度続く皮膚炎を引き起こすことがあります。 |

|

乳白色で、体長0.2~0.5mm程度のダニの一種です。高温多湿の7~10月に多く発生し、食品や医薬品などを食害します。ツメダニの餌になるため、ケナガコナダニが繁殖するとツメダニが増殖し、最終的に刺咬被害をもたらす場合もあります。 |

|

(チリダニ)

|

体長0.3mm程度の白い虫で、埃やフケ、垢などを好んで餌にします。気温20℃・湿度60%以上で活発に繁殖し、人を刺さないものの体調不良を起こしたりすることが分かっています。 |

|

赤褐色もしくは茶色で体長2~5mmほどの、午後から夜間にかけて活動する虫です。通常、4~11月ごろに発生しますが、暖かい室内では冬でも活動します。乾燥食品や加工品に食害を与えますが、人に直接危害は加えません。ただし、幼虫がアリガタバチに寄生されるため、アリガタバチに刺される被害が報告されています。 |

|

アリに似たハチの仲間で、お尻がとがっているのが特徴。茶色い体長1.5~2.5mm程度の大きさで、オスは羽があり毒針を持ちませんが、羽のないメスは産卵管に毒針を持ち、人を刺します。シバンムシに寄生して繁殖するため、7~9月ごろに成虫が多くみられます。刺された場合は、水膨れや赤くなって腫れる症状を引き起こします。 |

|

黄色や褐色で、体長1mm前後の虫です。多湿で薄暗い環境を好みます。乾燥食品や紙類、畳など広範囲に食害をもたらし、カビを好んで捕食するのが特徴。人体への直接的な影響はありませんが、ツメダニの餌となり繁殖を助長する可能性があります。 |

|

銀灰色のメタリックな見た目で、細長くうねうね動くのが特徴。体長9mm前後と比較的大きな虫であるため、判別はつきやすいでしょう。埃や湿度が高く暗い場所を好んで年中発生し、書籍や掛け軸、壁紙等を餌とするため、文化財の食害で知られています。人体には無害です。 |

(ヒメマルカツオブシムシ)

(ヒメマルカツオブシムシ)

|

カツオブシムシは甲虫の一種で、さらに細かい種類に分かれます。「ヒメマルカツオブシムシ」は白・黒・黄色のまだら柄で体長2.5mm前後。黒い楕円形の「ヒメカツオブシムシ」は体長3.5~5mm程度です。いずれも5~7月ごろに産卵し、風通しの悪い場所を好みます。毛や繊維、鰹節をはじめとする乾物を餌にするため、衣類に穴をあけたり乾物に危害を加えたりします。 |

|

アリではなく、食性や生態の類似からゴキブリに近い特性を持っています。白っぽく体長3~6mm程度の大きさで、屋根裏や床下、湿って腐りかけた木材などに大きな巣を作って繁殖します。人体には無害ですが、木材や畳を食べるため、家屋にダメージをもたらします。 |

「家に出る虫一覧」を見ると、家の畳に発生しやすい小さい虫は2種類存在することが分かります。人体に害のあるものとないものです。害がないものであっても有害な虫の餌となる場合があるため、いずれのタイプでも大量発生する前に駆除する必要があります。駆除した後は予防することで清潔な状態を保つことができ、家の中の小さい虫が再発生するのを回避できます。

家の畳に小さい虫が発生した時の一般的な駆除方法

| 家の中の小さい虫のタイプ | 駆除方法 |

|---|---|

| 目に見える虫 | スプレー殺虫剤を直接かける |

| 目に見えない小さな虫 | 煙式殺虫剤で部屋全体に殺虫成分をまく |

家の畳に小さい虫が発生した時には、スプレー式殺虫剤、または煙式殺虫剤で駆除を行います。

「家に出る虫一覧」の中には、比較的大きい目に見える虫と、小さすぎて目に見えない虫がいました。スプレー式殺虫剤は、目に見えるサイズの虫をピンポイントで駆除するのに便利です。目に見えないダニなどは、スプレー式殺虫剤をかけても死骸を確認できないため、部屋全体に殺虫成分が行き渡る煙式殺虫剤をおすすめします。

どちらの殺虫剤も人体に有害な場合があるため、使用する際にはしっかりと用法を守るようにしましょう。目に見える虫の死骸は、必ず掃除機で吸い取るようにしてください。放置しておくと、健康を損なう原因となることがあります。

特性を利用して家の中の小さな虫を駆除する方法

家の中に発生する小さな虫たちは個別の特性を知りそれを利用することで、効果的に駆除できる可能性を高めることができます。ここでは、ヒメマルカツオブシムシとシロアリの特性を考慮した駆除方法をご紹介します。

ヒメマルカツオブシムシの駆除方法

ヒメマルカツオブシムシは畳の下に潜んでいることの多い虫ですが、幼虫と成虫では性質がだいぶ異なります。毛虫のような外見を持つ幼虫に対して、成虫は茶色と白の模様を持つコガネムシのような姿をしています。衣服を食べたり食害が問題となったりするのは食性の広い幼虫の方です。ヒメマルカツオブシムシの成虫はキク科の花粉、花の蜜などを食べるため、人間に対する直接的な害はありません。ただし、成虫は卵を生みますので、成虫をあらかじめ駆除しておくことが被害の抑制につながります。

ヒメマルカツオブシムシは幼虫よりも成虫に殺虫剤が効きやすいとされていますが、成虫を家に侵入させないことも大事です。ヒメマルカツオブシムシの成虫は白い色に引きつけられるため、シーツやシャツなどの白っぽい洗濯物を取り込む際、成虫がついていないか確認することで侵入を防ぐことができます。

また、ヒメマルカツオブシムシには幼虫時に光を避ける性質がありますが、逆に成虫は光に集まるという特徴があります。これを利用して光式の捕獲機でヒメマルカツオブシムシの成虫を駆除するという方法もあります。

なお、ヒメマルカツオブシムシは幼虫も成虫も高温に弱い虫です。衣服についた場合はアイロン、高温乾燥機を使っても駆除できます。

シロアリの駆除方法

シロアリに関しては専門の殺虫剤もたくさん発売されていますが、巣を作る性質がある虫なので一匹だけ駆除してもあまり意味がありません。殺虫剤を逃れたシロアリが隠れてしまう、あるいは仲間のシロアリが殺虫剤の成分を警戒し、巣を別の場所に移すようなことになってしまうと、かえって駆除が難しくなってしまうでしょう。

大事なのは単体のシロアリを駆除することではなく、シロアリの集団を根絶することです。殺虫剤は被害場所や巣を特定してから使う方が効率的です。また、シロアリ自体は弱い虫なので、見つけたら掃除機を「強」のモードにして吸うだけでも効果があります。

家の畳に小さい虫が発生するのを予防する方法

家の中に小さい虫が発生しないよう予防するには、畳を清潔に保つ必要があります。5つの有効な予防法について、それぞれ詳しく解説するので参考にしてみてください。

こまめに掃除する

掃除はとても効果のある防虫の方法です。食べかすやフケ、埃・塵を排除すれば、自ずと家の中に小さい虫が発生するのを抑制できます。掃き掃除や拭き掃除、掃除機がけは定期的に行いましょう。ただし、イ草の畳は水に弱い性質があるため、拭き掃除する際は乾いた布による乾拭きがおすすめです。こまめな掃除を定期的に行って、清潔な状態を維持することが虫予防の第一歩となります。

定期的に換気する

和室を定期的に換気することも有効です。特に湿度が高い時期は、湿気を含んだ空気が部屋に溜まり、カビの温床になりかねません。前述の「小さい家に出る虫一覧」にもあるように、カビはチャタテムシなどの好物です。カビを放っておくと、カビを食べる小さな虫が大量に発生することとなり、駆除が必要になります。カビの発生原因となる湿気を外に逃がし、新鮮な空気を取り込むことで虫を予防できるのです。

除湿する

防虫シートを敷く

畳の下に防虫シートを敷きこめば、ダニを含む虫の発生を予防することができます。防虫シートの有効成分は様々ですが、予防には天然成分が使われているタイプで十分です。既に家の中で小さい虫を発見している場合には、薬剤を含むシートを選ぶことで殺虫効果が得られます。防虫シートを敷く際は畳を一度剥がす必要があって設置が大変なため、表返しのタイミングで敷くのがおすすめです。

虫が発生しにくい畳に取り替える

日本の伝統的な畳は、イ草という自然素材を使って作られています。しかし、自然ならではの風合いが楽しめる一方で、イ草が持つ吸湿性やお手入れの難しさによってカビの温床となってしまうデメリットも。そこで、最近ではイ草が抱えるデメリットを解消した畳が販売されています。思い切って畳を変えるのも家の中の小さい虫を予防するのに有効な手段です。

小さい虫が家に増殖するのを防ぐDAIKENの和紙畳

大建工業の和紙畳※はカビに強く、虫を寄せ付けないのが特徴です。家の中の小さい虫で特にやっかいなのはダニです。ダニはカビを餌に大繁殖することもあります。DAIKENの和紙畳は従来のイ草畳に比べてカビに強く、ダニやチャタテムシなどのカビを餌にする小さい虫が家の中に発生するのを抑える効果があります。

※機械すき和紙を使用しています。コウゾ・ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。

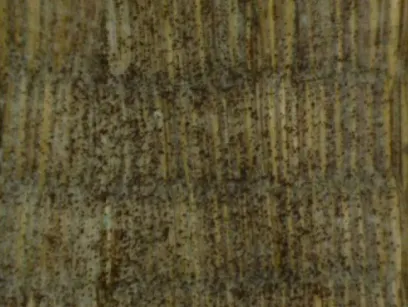

DAIKENによるカビ抵抗性試験

| 気温28℃・湿度97%で14日間カビを培養した結果 | |

|---|---|

|

|

| 従来のイ草おもて | DAIKEN和紙畳おもて |

DAIKENはイ草畳と和紙畳の機能性の違いを把握するために、気温28℃・湿度97%の条件下で14日間のカビ培養試験を実施しました。結果、イ草表には黒いカビが付着したのに対し、DAIKEN和紙畳には変化がほとんど認められませんでした。

通常の畳は自然素材のイ草を使っているため、どうしても家の中に小さい虫やダニを寄せ付けやすい特性があります。対してDAIKENの和紙畳は、和紙を原料にして作られているため、虫やダニを抑制することが可能です。イ草に比べるとほとんどカビが発生しない上、樹脂コーティングにより撥水性が高いため、お手入れも簡単。お子様がいるご家庭でも安心して導入できます。

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

おすすめのDAIKEN製品

-

緻密でシンプルな美しい織り目が魅力です。

細目に織り込んだ斬新なデザインが印象的。従来の和室もモダンな印象に生まれ変わります。

畳:ダイケン健やかおもて 清流 〈14灰桜色(はいざくらいろ)〉

この製品詳細を見る -

3色の緯糸で編んだ、自然感のある畳おもてです。

稲穂が風に揺れる様を表現したモダンな織り目。部屋のイメージを一新します。

畳:ダイケン健やかおもて 穂波 〈03灰桜色×乳白色×銀鼠色(はいざくらいろ×にゅうはくしょく×ぎんねずいろ)〉

この製品詳細を見る -

洋間にも合う、ラグのようにモダンな印象。

水面を表現した個性的でモダンな織り目。光の当たり具合により、表情が豊かに変化します。

畳:ダイケン健やかおもて 小波 〈14灰桜色(はいざくらいろ)〉

この製品詳細を見る -

小粋でモダンな市松模様が魅力です。

和でも洋でもどちらの空間にも調和するデザインで個性的なインテリアを創造します。

畳:ダイケン健やかおもて 銀白 市松 〈03栗色×胡桃色(くりいろ×くるみいろ)〉

この製品詳細を見る