病院において「防音」はなぜ重要?設計時に取り入れたい対策

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

病院においては、患者が安心して治療を受けられる環境をつくる必要があります。また、医療の質を高めるためには、医療スタッフにとっても集中して働ける環境が求められます。

しかし、病院は多くの人や機械が集中するため、音による問題が発生することも少なくありません。騒音などの音問題が発生すると、患者や医療スタッフにとって居心地の悪い病院になってしまうおそれがあります。音による問題を防ぎ、快適な病院の環境をつくるためには、「防音」を踏まえた設計を行う必要があります。

本記事では、病院における防音の重要性や防音性を高める方法について解説します。

病院における防音の重要性

病院の設計においては、防音の観点を盛り込むことが欠かせません。病院の音環境は、患者のプライバシーや快適性、医療の質に関わる重要な要素です。

●スピーチプライバシーへの配慮

院内の診察室やカウンセリングルームでは、患者の個人情報や健康状態など、機密性の高い会話が飛び交います。これらの会話が外部に漏れる状態では、患者は安心して診察や治療を受けられません。実際に、DAIKENが行ったアンケートでは、多くの人が病院選びの際に「診察時の会話漏れ」を気にしていることがわかっています。

⇒「医師と看護師に関わる守秘義務の話 会話漏れを防ぐ音対策で選ばれる病院へ」

●診察待ちや入院中の患者のストレス軽減

病院内では、話し声や電話の音、子どもの泣き声、配膳車の移動音、ドアの開閉音など、さまざまな騒音が発生します。さらに、医療機器のアラーム音やスタッフの移動音、救急搬送時のアナウンスなど、予期せぬ音が随時発生しやすい環境でもあります。これらの騒音が適切にコントロールされていない場合、患者だけでなく医療スタッフにも悪影響を及ぼすおそれがあります。

防音性が低い環境では、騒音によって患者がストレスを受けたり、睡眠不足になったりする可能性もあります。特に、長期入院中の患者は日常的に騒音にさらされることでストレスが蓄積し、回復に影響を与えるリスクも懸念されます。

●医療の質の向上

適切な音環境は、医師や看護師などの医療スタッフの集中力を高め、患者とのコミュニケーションを円滑にする効果が期待できます。

診察や手術、投薬などの際には正確な判断が求められ、騒音が業務の妨げになると、情報伝達の誤解や作業ミスにつながるリスクが高まります。そのため、病院では静寂を保ちつつ、スタッフ同士のやり取りがクリアに聞こえる環境の整備が不可欠です。

騒音対策が実施された環境では、スタッフが業務に集中しやすくなります。また、患者とのコミュニケーションが円滑になることで、診察やカウンセリングの精度が向上し、患者の安心感や満足度も高まるでしょう。医師や看護師がストレスの少ない環境で働くことで、疲労の軽減や業務効率の向上にもつながり、ひいては病院全体のサービス向上の一助となるでしょう。

病院において防音性に配慮すべき部屋は?

病院内の各部屋は用途ごとに異なる防音対策が必要です。特にプライバシーの確保や騒音による影響の抑制が求められます。

●診察室・カウンセリングルーム

診察室では、病状の説明や治療計画、さらには患者の不安や疑問などが共有されるため、プライバシーの確保が極めて重要です。またカウンセリングルームでは、精神的なケアが必要な患者も多く、安心して話ができる環境を整える必要があります。

従って、診察室やカウンセリングルームでは、会話の内容が外部に漏れないよう室内の防音性を高めることが必要です。通常の話し声が65dB程度、一般的な片開きドアの遮音性能が15~20dB程度のため、理論値では50dBほどの小さな話し声が漏れる計算になります。そのため、ドアを含めてさまざまな部分に防音対策が求められます。

●会議室

病院の会議室は医療スタッフが患者の治療方針や病院の運営方針を議論する場であり、秘匿性の高い情報が扱われる場合があります。治療計画の決定や患者のプライバシーに関わる内容が話し合われるため、外部への音漏れの防止が重要です。また、会議室では医療チームが迅速かつ正確に情報を共有し、治療の方向性を決められるよう、音の明瞭性も確保する必要があります。

●入院部屋(病室)

入院中の患者は、体調の回復のために十分な睡眠とリラックスできる落ち着いた環境が必要です。しかし、病院内では廊下を行き交う人の足音や会話、医療機器の作動音など、さまざまな騒音が発生します。騒音が入院部屋に入り込むような設計では、患者は療養に専念できなくなってしまいます。そのため、隣接する部屋や廊下からの音を低減することが重要です。

また、4床室のような複数の入院患者が休息する部屋では、静寂を維持するために室内の音の響きを抑える工夫が必要です。静かな環境が保たれることで、より快適な療養環境をつくれます。

●手術室

手術室は、医師や看護師が高度な集中を必要とする場であり、患者の安全を確保するためにも静寂な環境が求められます。

手術中はわずかなミスが患者の命や状態の悪化に関わるため、周囲の音によるスタッフへの負担を極力排除しなければなりません。医療機器のアラーム音や医師同士の指示が明確に伝わるようにするため、内部の音響環境を整えることが重要です。実際に、医療従事者の多くが、騒音がヒューマンエラーにつながると考えています。

●キッズスペース

キッズスペースでは、子どもたちが自由に遊び、時には泣き声や大きな声を出す場合もあります。そのため、周囲の静かなエリア、特に診察室や入院部屋、待合室の患者に悪影響を与えないような防音対策が必要です。適切に防音を行うことで、病院内の静けさを保ちつつ、子どもたちが楽しく過ごせるキッズスペースをつくれます。

設計時に意識したい病院の防音対策

病院の防音性を高める方法として、「吸音(Absorb)」「遮音(Block)」「サウンドマスキング(Cover Up)」の3つが挙げられます。これらは「ABCルール」とも呼ばれ、複合的に実施することで効果的な防音対策となります。

●吸音

吸音とは、音の反射(反響)を防ぐことで、残響音をコントロールする手法です。音は壁や天井などに当たると反射する性質があります。繰り返し反射することで残響音が増加すると、声が聞き取りにくくなる原因になります。そのため、吸音によって音の反響をコントロールすることが重要です。

具体的には、吸音性のある壁材を使用したり、吸音パネルを設置したりすることが効果的です。DAIKENでは、吸音性を上げる建材として吸音壁材『オトカベF-1』や吸音パネル『OFF TONE(オフトーン)』を取り扱っています。

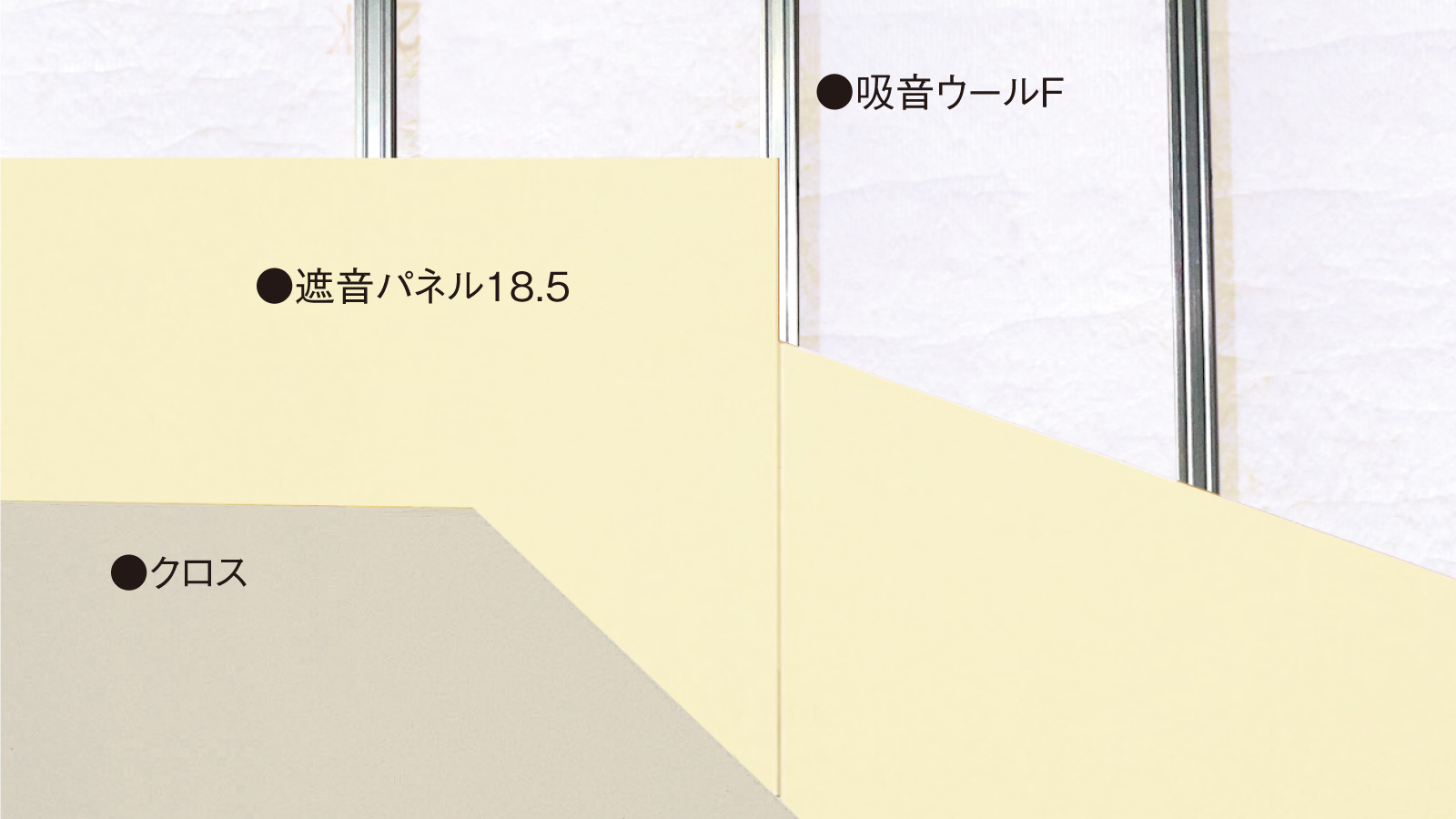

●遮音

遮音とは、音を遮断して外部への漏れを防ぐ手法です。音は小さな隙間からでも漏れ出すため、可能な限り隙間を埋めて音漏れを防ぐ必要があります。

具体的な方法としては、密閉性の高いドアや遮音性のある下地材の使用、壁を二重構造にし、その間にグラスウールなどの吸音材を入れることなどが挙げられます。DAIKENの『OMOIYARI防音ドア 吊戸・片引[G25](音配慮)』や『OMOIYARI防音ドア 片開き[G35]』『遮音パネル18.5』などは、遮音性を高める製品としておすすめです。

●サウンドマスキング

サウンドマスキングとは、漏れ出る音に対して意図的に同じ周波数帯の背景音(マスキング音)を流すことで音の明瞭性を低減し、聞こえにくくする手法です。

この方法は人の聴覚の特性を活用しており、特定の音を認識しにくくする効果があります。特に、診察室やカウンセリングルームなど、プライバシーの保護が求められる空間の防音対策として有効であり、会話漏れによる情報の流出を防ぐ役割を果たします。

音漏れの状況を確認した上で、スピーカーの配置やマスキング音といった音響設備の設定が必要なため、サウンドマスキングに強みを持つ専門会社に相談しながら設計を進めましょう。

防音性に配慮して病院の設計を行おう

病院の防音対策は、患者の快適性やプライバシーの確保、医療スタッフの業務効率向上につながる重要な役割を果たします。適切な音環境を整えることで、診察や治療の質が高まり、患者の安心感や満足度も向上するでしょう。

防音対策を考える際は、吸音・遮音・サウンドマスキングの「ABCルール」を意識し、複合的に計画することが重要です。吸音材や防音ドア、遮音パネルの導入など、音を適切にコントロールすることで、よりよい医療環境を構築しましょう。

DAIKENでは、病院の設計に役立つ資料をご用意しています。防音性の高い建材をお探しの方は、ぜひカタログをご覧ください。

病院の内装設計に役立つ「DAIKENとつくる医療施設 2024-25」を資料請求する

また、建築士や設計関係者向けの会員制情報サイト『D-TAIL』では、病院をはじめとしたさまざまな施設の設計や建材選びに役立つ情報を掲載しています。会員登録の上、日々の業務にお役立てください。

●本記事に関連する製品

・オトカベF-1

・遮音パネル18.5

・OFF TONE(オフトーン)

・OMOIYARI防音ドア 吊戸・片引[G25](音配慮)

・OMOIYARI防音ドア 片開き[G35]

おすすめ製品