患者499名への調査で見えた“選ばれる医療施設”の姿 設計段階でできること

目次

病院やクリニックをはじめとした医療施設は、ケガや病気など、体になにかしらの不調を抱えた人が訪れる場所。そのため、診療内容や医師の技術力はもちろん大切ですが、患者を安心させることができる施設づくりも重要です。質の高い医療を提供していても、施設そのもののイメージが悪くては、患者に敬遠されてしまうかもしれません。

では、実際に医療施設を選ぶ際、患者は施設のどのようなところを見ているのでしょうか?そこで、患者499名にアンケートを実施したところ、設計段階で考えると良い“選ばれる医療施設”に必要な要素が見えてきました。ぜひ施設設計にお役立てください。

選ばれる医療施設になるためには、施設設計から配慮が必要

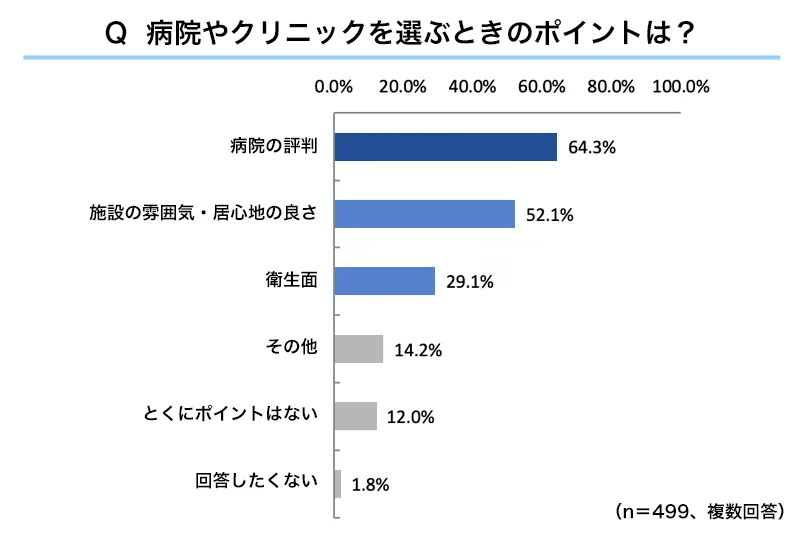

今回のアンケート調査では、実際に医療施設を訪れたことがある幅広い地域・年代(10~60代以上)の方に、医療施設を選ぶ際のポイントについて伺いました。

その結果、「病院の評判」のほか、「施設の雰囲気・居心地の良さ」「衛生面」が重要視されていることがわかりました。

※20~50代の男女499人に実施したインターネット調査より。(調査期間:2024年10月22日~10月28日)

医療施設である以上、最も重要なポイントは医師をはじめとしたスタッフの対応や、医療設備の充実度、技術力の有無などによる「病院の評判」であることは当然であり、実際のアンケートでも64.3%と最も高い数値となりました。しかし、「施設の雰囲気・居心地の良さ」は52.1%、「衛生面」も29.1%と多くの票が集まっており、無視できないポイントになっていることがわかります。

さらに、この二つのポイントは施設そのもののイメージに直結するものであり、設計段階から考えるべき点です。

騒音・音漏れ……患者が居心地の良さを感じるためにできる対策

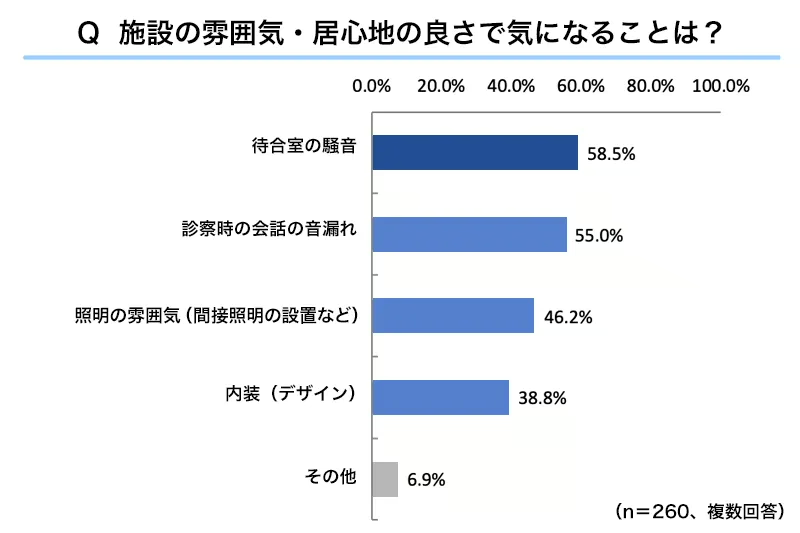

では、半数以上の票を集めた「施設の雰囲気・居心地の良さ」について、具体的なポイントをアンケート結果から見ていきましょう。

※20~50代の男女499人に実施したインターネット調査より。(調査期間:2024年10月22日~10月28日)

最も多くの票を集めたのが「待合室の騒音」で58.5%。「診察時の会話の音漏れ」が55%と続き、「音環境」に関するポイントが上位を占めています。

この結果から、患者に雰囲気・居心地の良さを感じてもらうためには、音環境への配慮が必要になることがわかります。

●ポイント1:待合室の音環境

・病院では基本体調が悪いので騒々しいのはつらい

・あんまりガヤガヤしていると落ち着かない

このような具体的な意見もあり、待合室での話し声や物音に対して非常に敏感になることや、落ち着かない気持ちになることがわかります。体に不調を抱えている人が集まる医療施設の場合、騒音に対しては十分な配慮が必要です。

では、待合室の騒音に対しては、設計段階でどのような対応ができるのでしょうか。

<対策:吸音材の利用>

待合室のような人が集まる場所では、音が反響してさらに騒がしく感じることがあります。設計段階からできる対策のひとつとして、天井材・壁材などに吸音性能のある建材を利用することで、騒々しさを軽減することができます。

●ポイント2:診察室の音環境

・自分の症状や相談事について他人には聞かれたくない

・個人的な内容まで聞こえてくると、自分の話もダダ漏れしているようで不快

このような患者の声からわかるように、自身の病気やケガの内容は、特にプライベートな情報です。そのため、他者の診察内容などが漏れ聞こえてくることで不安を感じる人も多いようです。また、既往歴など病状に関する情報は配慮すべき個人情報に当たりますので、しっかりとした対策が必要不可欠です。

<対策:遮音・吸音性能のある建材の利用>

音漏れは、特にドアなど、その他の空間につながる場所に遮音性能のある建材を使用することで対策が可能です。また、診察室に聞こえてくる待合室の会話なども遮音できるため、診察時の聞き取りづらさも軽減することができます。

また、診察室のように大切な話をする空間では、吸音性能のある建材を使用することで声の響きをやわらげ、会話がしやすくなります。

患者のプライバシーを守り、聞き取りやすい空間づくりを設計段階から目指していきましょう。

また、照明の雰囲気を含め、内装についても多くの票を集めており、不安を抱えて訪れる患者の心を落ち着かせるためには“空間づくり”も無視できないポイントであることがわかります。

においや汚れなど……施設の信頼感を損なう衛生面のポイント

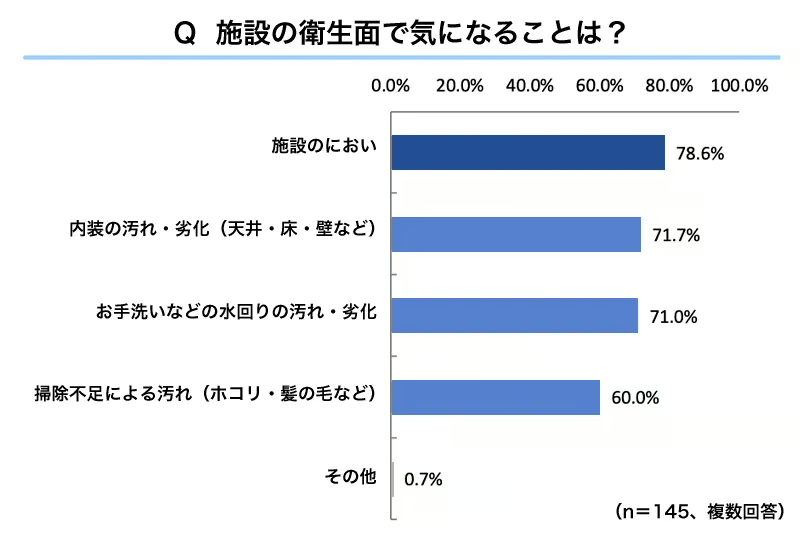

続いて、「衛生面」について患者は具体的にどんなことを気にしているのでしょうか。アンケート結果を見ていきましょう。

※20~50代の男女499人に実施したインターネット調査より。(調査期間:2024年10月22日~10月28日)

最も多くの意見を集めたのが、「施設内のにおい」で78.6%。次いで「内装の汚れ・劣化」が71.7%、僅差で「お手洗いなどの水回りの汚れ・劣化」が71%と続く結果となりました。

●ポイント1:施設内のにおい

においについては、具体的に以下のような声があがりました。

・においに敏感なので具合が悪い時に吐き気を催すから

・院内で他の患者のにおいなどがあると気になって長時間いられないから

医療施設では、治療でさまざまな薬品を使うこともあり、独特のにおいが感じられるもの。普段嗅ぎなれないにおいのため、精神的な不安を増大させてしまうのかもしれません。

また、不特定多数が訪れる場所でもあるため、さまざまなにおいが混ざってしまうこともあるでしょう。自身が体調不良なこともあり、より一層においに敏感になっている人が多いようです。

<対策:消臭効果のある建材の利用>

消臭効果のある建材を選定することも有効です。におい成分を吸着し、消臭する建材を利用することで、薬品のにおいやアンモニア臭など、医療施設ならではのにおいを抑えることが可能になります。

●ポイント2:内装・水回りの汚れ

内装や水回り、掃除不足による汚れについては、以下のような声があがっています。

・衛生観念がゆるい施設だと、二次感染や予後不良が怖い

・汚いと別の病気になりそうだし、居心地が悪い

・衛生面に配慮のない病院は信頼できない

さまざまな病気やケガの対応を行い、場合によっては手術を行うこともあるため、衛生面にはそのほかの施設以上にシビアな目を向けられることになります。

内装や水回りの汚れ、劣化、掃除不足など、治療を行う場が不衛生であることは、それだけで患者の信頼を損ねることにつながります。

また、不衛生による二次感染を気にしている人が多いこともわかります。たとえ感染対策はしっかりしていたとしても、汚れが目立つような施設だと来院を敬遠されてしまう可能性があるため、行き届いた清掃と設備の管理は必要不可欠だといえるでしょう。

<対策:抗菌性能のある建材の利用>

設計段階からできる対策としては、床材や壁材などに抗菌機能を有した建材を選ぶのがおすすめです。あわせて、傷や汚れがつきにくく、お手入れのしやすい素材を選定すれば、掃除についても少ない労力で対応でき、スタッフの手間を軽減することにつながります。

「音環境」「衛生面」は設計段階から対策できる

ここまでのアンケート結果から「音環境」と「衛生面」が医療施設のイメージに及ぼす影響力がわかりました。

医療施設は、体調に不安を抱える人が集まる場所であり、不調がある人の目は、その他施設以上にシビアになるもの。医療行為はもちろん、施設づくりでも患者に寄り添った設計が必要です。

防音性・抗菌性・消臭機能など、それぞれのポイントに対応した建材を選び、患者の不安を設計段階から解消していきましょう。

また、内装も選ばれる医療施設になるために無視できないポイントとなることがわかりました。機能面はもちろん、意匠性にも優れた建材を選定し、患者がより安心できる空間づくりを行っていきましょう。

おすすめ製品