病院とクリニックの違いとは? どちらにも共通する医療現場の美観の大切さと口コミ対策

目次

医療機関には、病院やクリニックなど様々な名称がありますが、それぞれの違い、役割をご存知でしょうか。また、数多く存在する病院・クリニックの中から、患者様はどのように“かかりつけ医”を選んでいるのでしょうか。 今回は病院とクリニックの違いや、患者が医療機関を選ぶ理由ついてご紹介します。

意外と知らない、病院とクリニックの違い

医療機関には、「~病院」「~クリニック」など様々な呼び方あり、それぞれ何が違うのかわからない方もいらっしゃるでしょう。

医療法では、医療行為を行う場所は“病院”と“診療所”に限定されています。

クリニック・医院・診療所はすべて“診療所”の分類となり、どの名称を使用しても法律上は問題ありませんが、診療所が病院を名乗ることはできません(逆は可能)。

病院とクリニックの主な違いは、患者様が入院可能な病床(ベッド)数です。

病床数20床以上が病院となり、19床以下、もしくは病床がないものがクリニックです。

主な役割の違いとしては、軽い病気やケガの処置はクリニック、重い病気の治療や精密検査は病院が行います。

受診の基本的な流れは、まずクリニックを受診して医師に判断を仰ぎ、必要であれば病院に紹介状を出してもらって専門的な検査・治療を受けるという形です。そのため、かかりつけ医は身近なクリニック・診療所・医院の中から探すのが一般的でしょう。

-

―病院・クリニックに関する記事―

・病院・クリニックの印象は受付で決まる?! 接遇向上とデザイン・機能性の両立

・病院とクリニック、それぞれの役割は? 患者様に安心してもらえる診察室づくり

医療施設選びの理由のひとつは「建物のきれいさ」

一方、医療機関側としても、患者様に選ばれる施設になるための対策が求められます。

厚生労働省が2019年に行った「医療施設調査」によると、全国の医療施設総数は181621施設で、前年度より326施設増加しています。その内訳として、病院や有床のクリニックは減少傾向にありますが、無床のクリニックが801施設増加するなど、全体的には年々増え続けているため、今後は、数多くのクリニックや医院から“かかりつけ医”に選ばれることが重要です。

-

―かかりつけ医に関する記事―

・かかりつけ医として選ばれる病院・クリニックと選ばれない施設の違いとは? 患者が気にするポイント

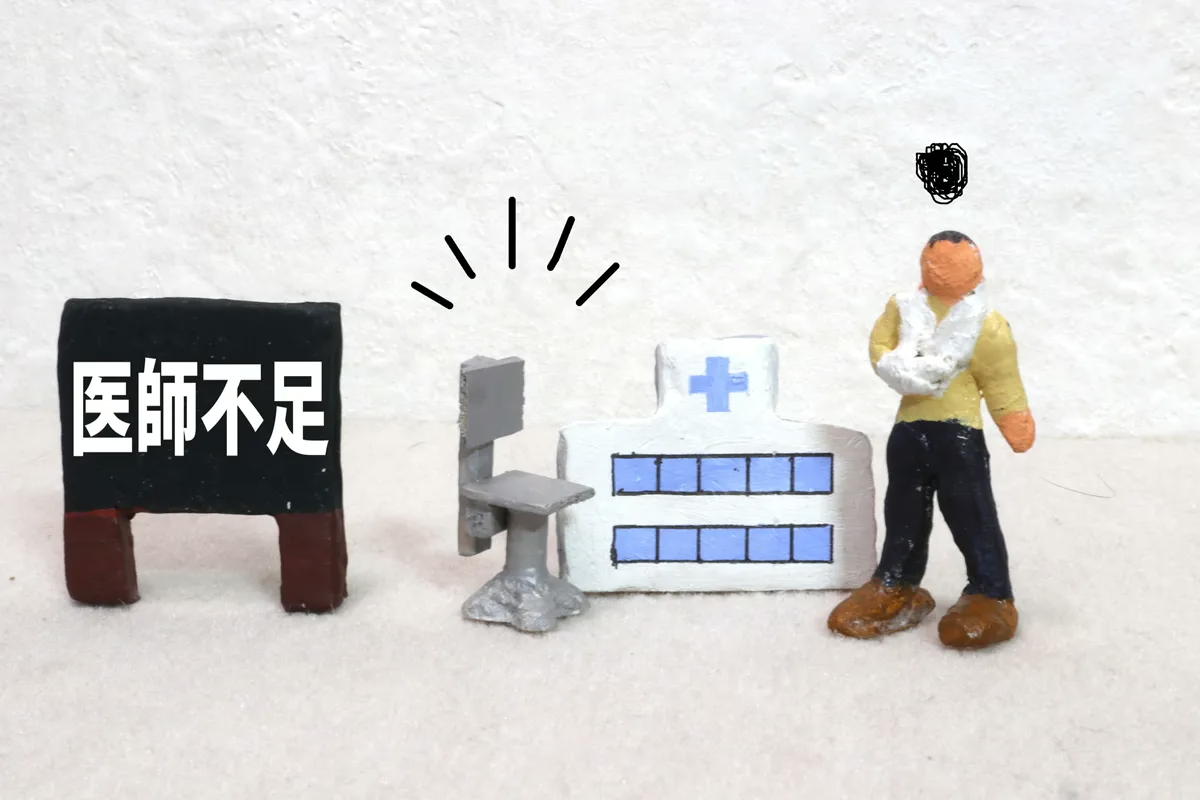

厚生労働省が一般病院利用患者145700人を対象に行った「病院を選んだ理由」に関するアンケートでは、利用者は主に下記の7つの理由で病院を選んでいることがわかりました。

●病院を選んだ理由

参照:厚生労働省「平成29年受療行動調査」報告書 結果の概要 1.病院を選んだ理由(平成31年3月発表)

理由の1~6に関しては診療実績や看護技術に繋がる要素が含まれますが、治療とは直接関係のない“建物のきれいさ”を理由にあげる人も1割前後(外来7.8%、入院13.1%)いることがわかりました。体調が悪いときは、見た目の美しさや清潔感があったり、落ち着いた雰囲気の医療機関で診療を受けたいと思うのではないでしょうか?

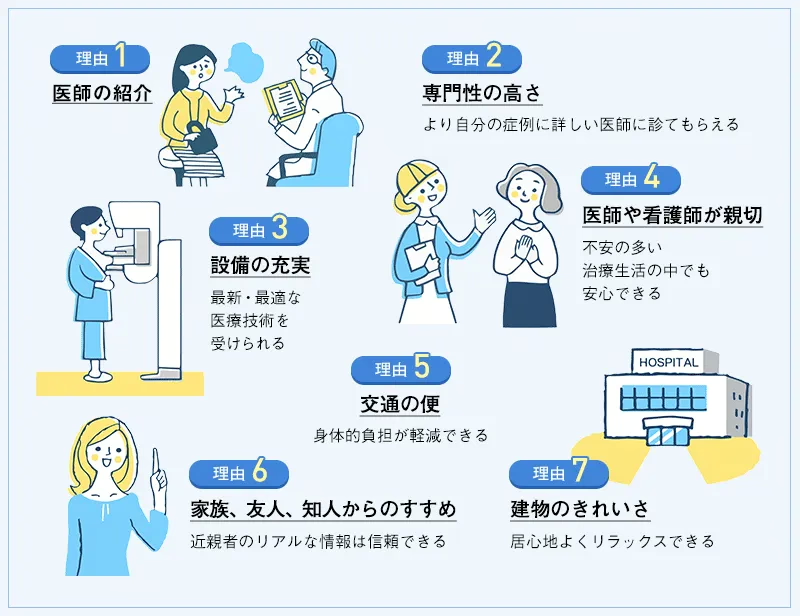

●ふだん医療機関にかかる時の情報の入手先

参照:厚生労働省「平成29年受療行動調査」報告書 結果の概要 2. ふだん医療機関にかかる時の情報の入手先(平成31年3月発表)

また、医療機関の情報に関して口コミの影響力は高く、約7割の人が病院やクリニックを受診する際の大きな判断材料にしています。外来・入院ともに情報は、家族や知人、友人などから得ていることが多いのです。 そのため、医療機関においては、来院していただいた患者様やその関係者に、質の高い医療・接遇対応を提供し続け、満足度を高めていくことが求められているのです。

待ち時間の苦痛も和らげる快適な環境づくり

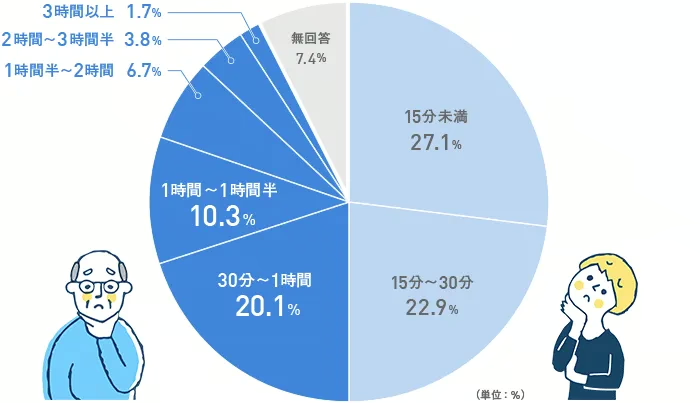

もうひとつ忘れてはいけないのが、医療施設の印象に大きく関わる「診察までの待ち時間」です。 厚生労働省が行った調査では、約半数の方が30分以上待たされ、1時間以上待つケースも2割以上発生していることがわかりました。

●外来患者の診察等までの待ち時間(2017年)

参照:厚生労働省「平成29年受療行動調査」報告書 結果の概要 3. 予約の状況、診察等までの待ち時間、診察時間(外来患者のみ)(平成31年3月発表)

待ち時間はどうしても発生してしまうものなので、その苦痛を和らげるためには居心地の良い待合室を用意するなど、病院やクリニック内の快適な環境づくりが大切です。

-

―病院・クリニックの違いに関する記事―

・病院・クリニックの待ち時間問題 患者様の待たされるストレスを低減させるために

・病院・クリニックのレイアウト計画には動線・裏動線が重要! 動線計画とは

病院・クリニックにおける口コミサイト対策

先述の項目でもご紹介した通り、病院やクリニックを選ぶ理由については、家族・知人・友人の口コミやインターネットの情報などをチェックする人が多くいます。

動画サイトやSNSの投稿に対し「いいね」や高評価を付ける機能がある様に、現代ではあらゆるサービスがユーザーから評価される時代になっています。

病院やクリニックにおいてせっかく良い医療行為を提供していても、思わぬところで低評価を付けられると、それを見た患者様が通院を躊躇したり、来院しても些細な内容でさらに低評価を付けたり、という悪循環に陥ってしまうこともあります。

そのためこうした口コミサイト対策は、病院・クリニック運営でも重要な項目です。そこで、病院やクリニックが実践できる口コミ対策についてご紹介します。

口コミ評価は期待値のあらわれ?

人間の心理として、元の期待値からの振れ幅が大きければ大きいほど、他の人に話したくなる=口コミ評価を残したくなるものです。

例えば飲食店の口コミサイトでは、高級店よりも庶民的な価格設定のお店の方が高評価を獲得しているという事例は多くありますが、これはそれぞれの期待値からの振れ幅が関係しています。

高い期待値を持って訪問した高級店で、出されるべくして出された逸品より、期待値を上げずに訪れた大衆食堂で、思いがけず出会った素朴な名品の方が期待値を上回ることが多いというわけです。逆に高級店であれば、どんなに些細な内容であっても期待値を下回るとマイナスに捉えられてしまいがちなのは、人間の心理として致し方の無いことでしょう。

●ネガティブな評価ほど周囲に拡散されやすい

患者様は病院やクリニックに対して、「必ず病気や怪我を治してくれる」と期待をもっています。そのため、治療が上手くいかなかったり少しでも院内で不満を感じると、期待値からマイナスに振れ、ネガティブな評価が発生しやすくなるという点がクリニックに対する口コミの特徴です。

さらに、低評価は高評価に比べ拡散されやすいという別の特徴もあります。カスタマーサービスでよく使われるのが「グッドマンの法則」ですが、人がサービスや商品を受けた際に「良い」と思って他者に伝える人数はおおよそ5人であるのに対し、不満を持った商品について他者に伝える人数は10人程と、口コミは不満のほうが多く、広まりやすいのです。

つまりせっかく質の高い医療サービスを提供したとしても、医療分野はもともと患者様が持つ期待値が高いため、不満につながりやすく、口コミサイトに低評価をつけられることが多い業種であるといえます。

●医療分野でもインターネット上の評価は見られ、比較されている

医療分野は、口コミ・比較サイトなどインターネット上にある情報よりも、周囲のリアルな声を参考にする患者様が多いという点は事実です。

しかし、そういった頼ることのできる周囲の声を持たない人にとって、インターネットでの評判は重要な情報源であり、特に初診の患者様は周囲のクリニックとの比較に使用しがちな傾向にあります。

今はインターネット検索ですぐに情報を集められる時代なので、評価が気になる場合は、口コミ対策は必要になるでしょう。

より良いサービスが口コミ対策の基本

そもそも病院やクリニックが最も力を入れ、最も評価されるべき項目は診療内容であるはずです。どの病院・クリニックでも、限られた人員や設備で可能な限りの治療を行えるよう、日々工夫を凝らしていることはいうまでもありません。

しかし、病気や治療内容に関する知識には医療関係者と患者様では知識に大きな差があり、医療内容の良し悪しを理解されないことが多いのも事実です。

●クリニックの悪い評価の傾向

クリニック・病院の口コミのうち、ネガティブな内容の代表的なものは「医師やスタッフの対応がいいかげんだった」「待ち時間が長かった」など治療以外のサービスのものです。

つまり口コミ対策の基本としては、こうした直接治療とは関係のないサービスの改善を行うことが効果的であり、今まで積み上げてきた治療内容を変更してまで口コミ対策をする必要はない場合が多いでしょう。

患者様も、治療以外のサービスについてはもともとの期待値のハードルがそれほど高くないため、改善した場合にプラス方向へ期待値のギャップを作ることができ、イメージ向上の機会となりますので、積極的に改善していくとよいでしょう。

例えば待ち時間を感じさせないための工夫をしたり、医師やスタッフさんがより良い接遇を心掛け親身に相談に乗ったりすることは、患者様にとってプラスの感動を生み、良い口コミにもつながります。

●口コミ対策は医療界全体の傾向と患者様の思いから考える

複数名を同時並行して診ることが多い以上、一人一人の待ち時間が長くなってしまうことは、多くのクリニックにとって共通の課題といえます。

そこで、ゆったり座れるソファや豊富な種類の雑誌が読めるタブレットを貸し出すなど、患者様にとって待ち時間を快適に、“他院より少しだけリッチ” な時間に感じてもらうことは可能です。

また、病気や治療の内容を医療スタッフほどには理解できない患者様にとって、自分自身の状態がよくわからないまま、よくわからない処置をされることは不安や不満を感じやすいポイントです。

患者様に説明をするときは、わかりやすい説明を心がける、書面や資料もお渡しするといった、患者様が理解できるような工夫が重要です。そうすることで、丁寧な対応を受けたと感じてもらいやすくなります。

どんなに忙しかったとしても、こうした一手間を加える工夫で患者様の待ち時間や接遇に対する印象は劇的に改善するでしょう。

設備導入でさらに評価アップを

接遇などのソフト面や、待ち時間を快適に過ごしてもらうソファや雑誌・電子機器といったものの他に、ハード面の変更で病院・クリニック全体の印象や機能性を高めるというのも患者様にとって、好印象・高評価となりやすいポイントです。

例えば、多くの方が利用する待合室の印象が良ければ、患者様だけでなく付き添いで来られたご家族にとってもリラックスできる空間になるうえ、これから行われる検査や診察、治療などにも余裕をもって臨むことができます。

●実はそれほど内容に差があるわけではない悪評価と好評価

各病院・クリニックの口コミ内容を見ても、実際に好評価の書き込みと普通~悪評価の書き込みで内容が似通っているということは珍しくありません。これは同じ内容の接遇や医療行為であっても、受ける側の患者様やご家族の印象で変わってしまうためです。

患者様やそのご家族に良い印象を持ってもらうためにも、待合室などをデザイン性豊かな空間にして満足度をアップするのも大切です。陰影や素材感を活かした内装材を採用することで、ホテルのラウンジのような高級感のある空間を演出できます。

また、病院・クリニック独特のにおいを感じると病気で苦しんでいた過去を思い出すことがあるように、嗅覚は過去のネガティブな記憶を呼び起こす際にトリガーになりやすく、その瞬間の緊張を高める作用もあります。

そうした患者様に配慮し、建材は消臭効果のあるものを活用して病院・クリニック独特のにおいをおさえた空間にしてみてはいかがでしょうか。

さらに緊張状態の患者様は、普段と比べて聴覚が鋭くなる傾向があります。診察室から、他の患者様との会話が聞こえてきた場合、自分の診察時も他人に聞かれているかもしれないと、病院・クリニック全体への不信感に繋がる可能性があります。

壁材はもちろん、音が漏れやすい扉を防音ドアなどにして、診察時の話し声が漏れないようにするとプライバシーへの配慮が感じられ高評価につながるでしょう。

●あくまで主役は治療行為だが設備への配慮は重要

前述の通り、クリニックが最も力を入れるべきは治療行為であり、そこを曲げてまで口コミ評価を高くする必要はありませんし、そもそも口コミで広がりやすい点は接遇など医療行為以外の部分が多くなりがちです。

逆にいえば少しだけ設備を工夫することで、主役である治療行為に対しても高評価を得やすくなり、結果として患者様にも気持ちよく治療に専念してもらえます。

医療施設が年々増加し続けている現状において、病院・クリニックを維持していくためには、他の施設との競争に勝つ優位性が求められます。

患者様に選ばれる医療機関になるためにも、日頃から質の高い医療・接客の提供を心がけ、 加えて施設の美しさ・快適さの向上に対する取り組みも重要です。また、主役である治療行為を正当に評価してもらうという意味においても、設備の導入をご検討してみてはいかがでしょうか。

おすすめ製品