耐震基準とは?

旧耐震から新耐震への改正や確認方法など網羅的に解説

地震大国といわれる日本では、耐震基準は建築でも最も注目すべき定義の一つ。時代の背景やテクノロジーの進化によって基準にも改定が加えられてきました。耐震基準に関する内容の推移を確認しながら、今求められている耐震対策について網羅的に解説します。

耐震等級と耐震基準の違い

| 耐震等級1 | 震度6~7で即時倒壊しない強度を有する一般的な住宅 |

|---|---|

| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の強度を有し、病院や学校に求められるランク |

| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の強度を有し官庁、消防署、警察署などに求められるランク |

耐震等級は、建物の耐震性を3ランクに分けて示しています。一般住宅では震度6~7程度でも即倒壊しないという条件を底辺に、公共機関になるほどその基準値はハードルが高くなります。

耐震基準との違いは、申請の有無です。耐震基準は建築許可を得るために必ず申請が必要ですが、耐震等級は住宅審査と性能評価の証明書発行に関係する指標で申請は任意です。

耐震基準の見直し旧耐震・新耐震とは?

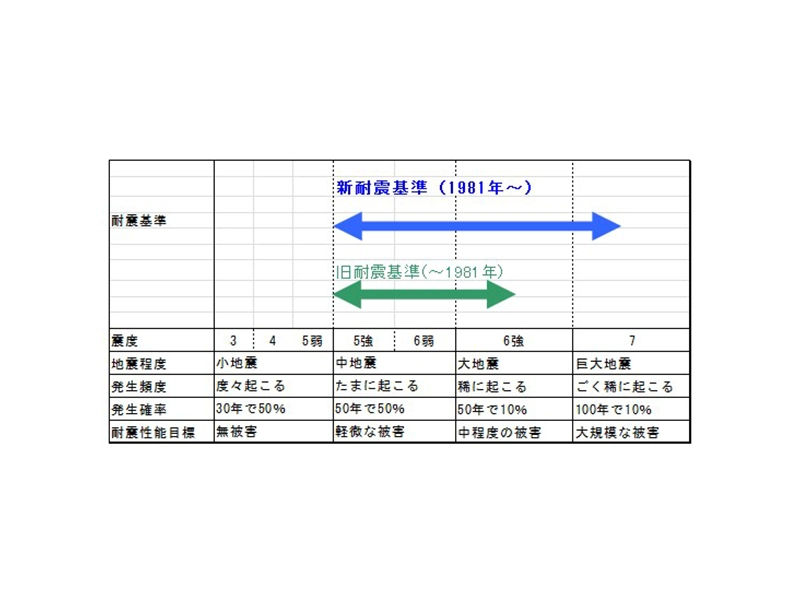

耐震基準は1950年、建築基準法の制定を受けてから、1971年、1981年一番最近では2000年にそれぞれ改正が行われてきました。改正によって分けられた旧耐震と新耐震の内容についてみてみましょう。

旧耐震

「旧耐震」とは、1950年から1981年の抜本的改正以前の定義です。旧耐震基準では、震度5程度で家屋が倒壊しないというベースラインに基づいて、建物自重の20%に相当する震度でも建材が損傷を受けないことを条件とすることが制定されています。

新耐震

1981年の改正以降を「新耐震」と呼び、震度基準を震度6~7に引き上げたガイドラインです。これは、旧耐震に震度6以上の定義がなかったことに加え、1978年に起こった宮城県沖の震度5の地震で、7400戸もの家屋が倒壊したことから耐震規定が厳格化されたことに起因しています。

最新の日本の耐震基準「2000年基準」

前述のとおり、日本の耐震基準は大地震が起こるたびに見直されてきました。しかし1981年の新耐震基準制定後も、各地で大規模な地震が起こっていることは皆さんもよく知るところではないでしょうか。

例えば、日本に大きな被害をもたらした阪神・淡路大震災は1995年に起きています。この震災では旧耐震基準を満たしていない建物はもちろん、新基準に対応した木造住宅も被害に遭いました。旧耐震から強化された新耐震、そしてその弱点をさらにカバーするため2000年に建築基準法が改正されました。より新しい日本の耐震基準といえるその内容は「2000年基準」と呼ばれています。

2000年基準で追加されたのは、次の点です。

地盤に合わせた基礎作り

建物を建てる地盤について、耐えられる重さを調べ、地盤に合った基礎作りをすること。

柱や梁、筋交いの接合方法

地震で揺れたとき、柱や梁、筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる補強材)などが抜けてしまわないように、各部分を固定する接合金物の指定。

耐力壁配置のバランス

建物の強度が一方に偏って家がねじれてしまわないよう、耐力壁をバランスよく配置して、家全体の耐久性を高めること。

耐震基準を満たしていない建物はどうなる?

日本での「耐震基準を満たしていない建物」という言い方は「旧耐震基準に沿って作られ新耐震基準を満たしていない昭和築の建物」、もしくは「2000年基準を満たしていない建物」どちらの意味でも取れるでしょう。

それでは、それぞれの耐震基準を満たしていない建物が実際の地震でどのような被害を被ったかをみていきましょう。

阪神・淡路大震災では、旧耐震基準の建物63.5%が中破から倒壊など大きな被害を受けました。また、1981年以降に建てられた新耐震基準の建物は23.1%が同様の被害を受けています。

2016年の熊本地震では、新耐震を満たしていない建物の倒壊率は28.2%、新耐震基準で建てられた建物の倒壊率は8.7%でした。

一方で、2000年基準の建物の倒壊率は2.2%と、とても低いことがわかります。

国は新耐震基準を満たしていない建物の耐震診断や改修工事の補助制度を導入していますが、2000年基準にフォーカスした補助を展開している自治体もあります。

例えば、東京都では「TOKYO強靭(きょうじん)化プロジェクト」の中で2000年基準を満たしていない建物の補助も打ち出しています。

耐震基準以外に確認したいポイント

地震への安全性は、耐震基準のほかにも確認すべき項目があります。リフォームや改築など建築プロセスにおいて注意すべき耐震上のチェックポイントを見てみましょう。

施工内容

耐震性の良しあしは、工事の内容によっても判断がつきます。耐震基準を遵守した建ぺい率・容積率であるか、手抜きの工事個所がないかなどしっかり確認しましょう。

地盤の安全性

耐震基準を満たしていても、基礎となる地盤が弱いことで家屋がダメージを受けることもあります。建築までに地盤の調査をしておくとよいでしょう。

メンテナンスの有無(中古住宅の場合)

中古住宅では、耐震基準に沿った改装やメンテナンスが行われているかというのも気になります。新耐震で建設された家屋であっても、年数とともに劣化やゆがみも発生しやすくなります。リフォームや改築、購入の際には過去の改装記録も調べておきましょう。

新耐震基準の住宅に住むメリット

耐震基準は家屋の安全性を確証するうえで重視されますが、新耐震基準を備えた住宅には多くのメリットがあります。

安全性の高さ

| 旧耐震基準 | 新耐震基準 | |

|---|---|---|

| 中規模地 (震度5程度) |

・建物が倒壊しない ・修復可能レベルの損傷 |

・建物が倒壊しない ・損傷しても軽度のひび割れ程度 |

| 大規模地震 (震度6程度) |

・基準なし | ・建物が倒壊しない ・大きな損傷がない |

新耐震基準でのメリットは指針となる震度の違いです。旧耐震ではカバーしていない震度6以上の言及があるほか、建物の強度に関する規定も厳格化していることで安心感が高まります。2000年基準も満たした建物なら、より安全性が高まるでしょう。

減税が受けられる

新耐震基準を満たした住宅は、減税の対象となるメリットがあります。住宅ローン減税、登録免許税の減税が受けられます。また中古住宅で新耐震基準を満たしていない場合でも、耐震工事を完了すれば、不動産取得税減税の対象になるほか、固定資産税も初年度のみ軽税されます。

災害対策に特化したDAIKENの建材4選

DAIKENでは、耐震や防火など災害対策に特化した建材を取り揃えています。新耐震基準を満たすためのDAIKENの建材をご紹介します。

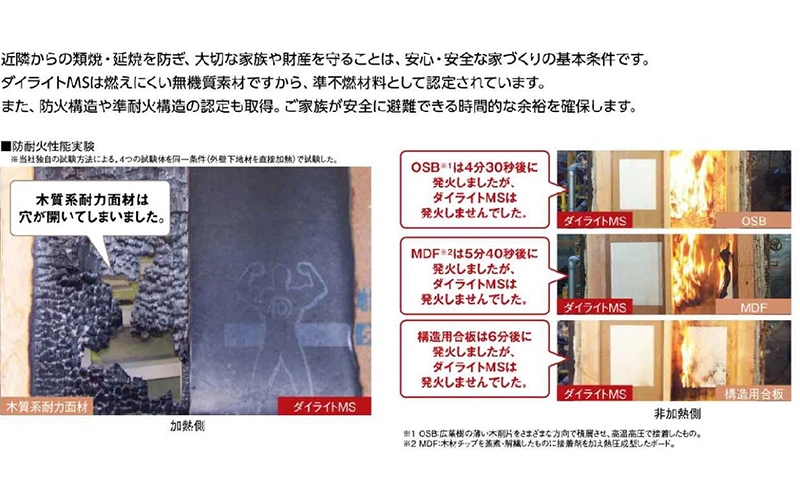

ダイライトMS

高い耐震性と防火に優れたDAIKENの外壁下地材「ダイライト」。柱間の補強材である筋かいとの比較耐震実験で、変形度合いは筋かいの3/4程度。震動による柱や梁へのダメージは見られず、耐震強度の高さを証明。またダイライトは発火しにくく、燃えにくい無機質素材で家屋を火災から守ります。

ダイライトMU

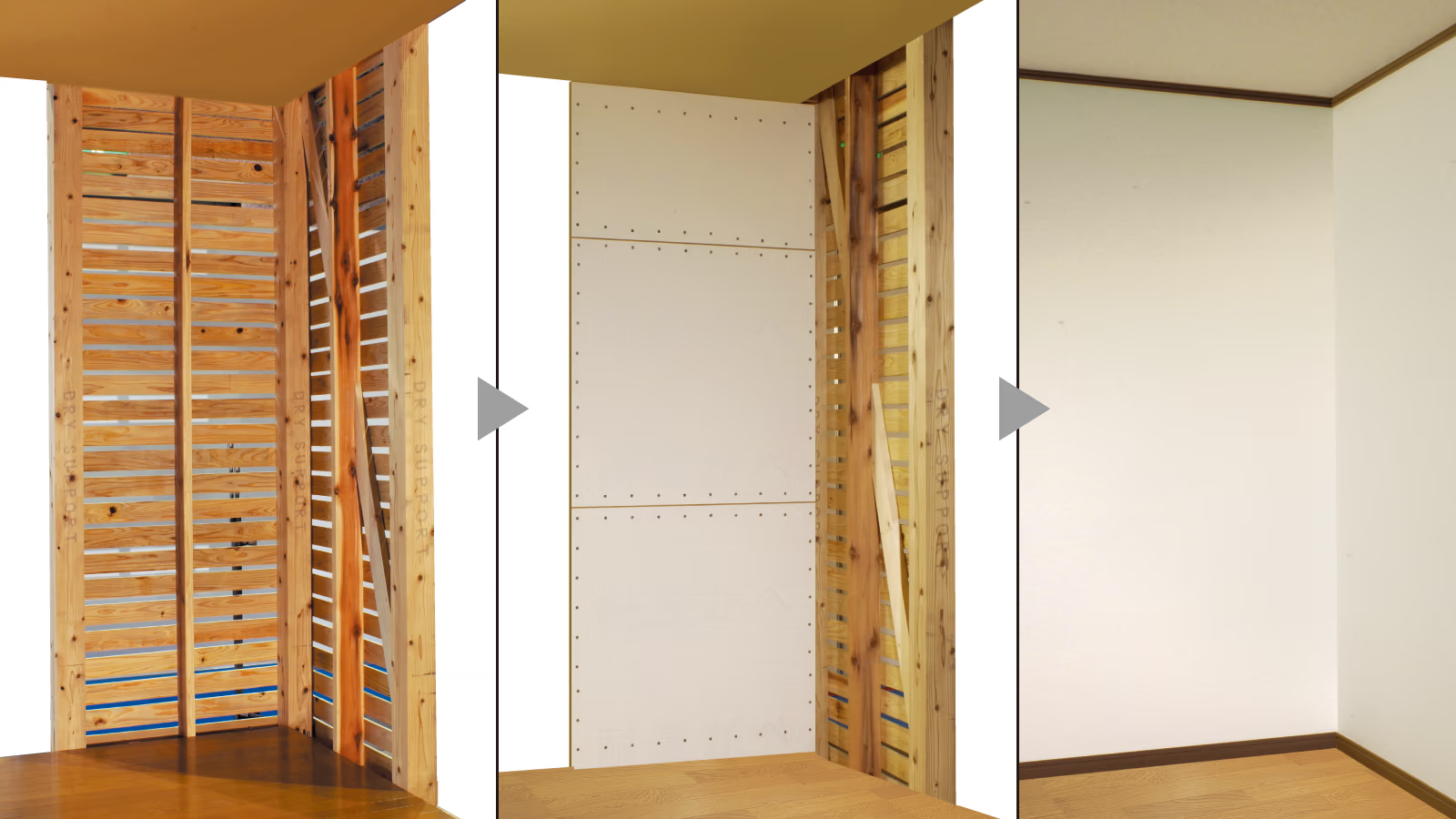

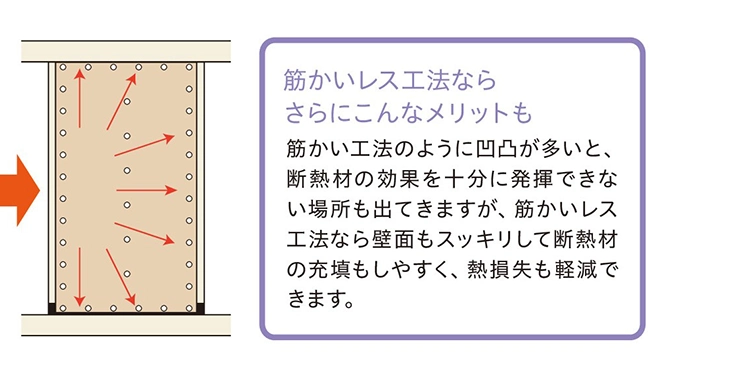

筋かいなしでも耐震性を高めるクロス下地材。壁倍率2.4倍の耐力壁でありながら石膏ボードなどとも併用が簡単なスリムタイプ。ビス止めで安定した耐震性を得られるため、断熱材を効果的に配置できるメリットも。

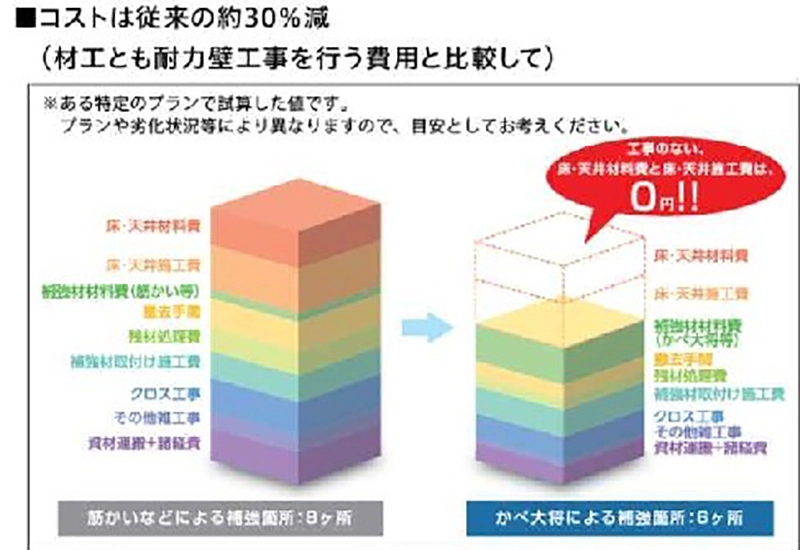

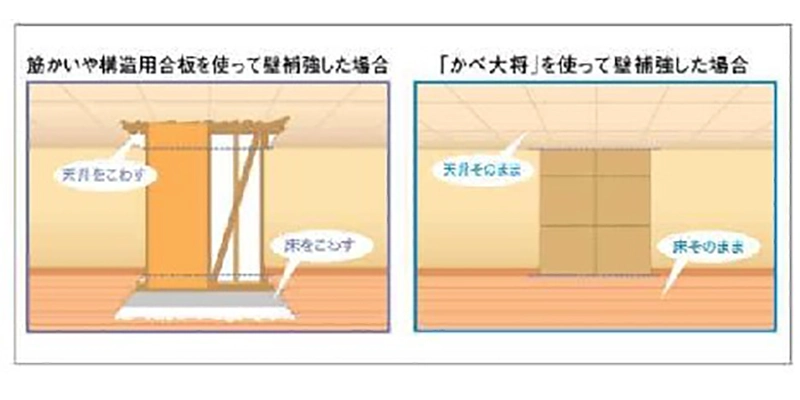

ダイライト耐震かべ かべ大将

リフォームで耐震性強化、壁の補強ができる建材「ダイライト耐震かべ かべ大将」。天井や床にダメージを与えることなく壁の耐震補強ができる優れもの。また耐震パネルは、ホルムアルデヒド規制にも対応した健康にも安心な製品です。

感震ブレーカー ガルシャット

感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知した時、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。ご家庭に設置しておけば、ブレーカーを切って避難する余裕がなくても、通電時の火災を防止することができます。

火の元監視番N

住宅用火災警報器「火の元監視番N」。騒音時に異常を感知しやすいよう、3段階のスイープ鳴動で他の家電製品との混乱がありません。災害時の延焼対策として設置しておきたいツールです。

新耐震基準に沿った安心住宅で万全の耐震対策を

耐震基準は、歴史的な災害の背景から順次アップデートされてきました。中古住宅や新家屋でも新耐震基準に準じた対策が講じられているかどうか確認する必要があります。DAIKENでは耐震基準を満たす建材のラインアップが充実しています。耐震対策に不安ならぜひ一度DAIKENにご相談ください。

※ここに掲載されている情報は2025年6月時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。