会議室の防音対策|音漏れや反響の原因と設計時に取り入れたい対策

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

会議室は、機密情報が飛び交ったり、集中を要する会議が行われたりする重要な空間です。そのため、会議室の防音性が低いと、音漏れや反響といった問題が生じ、快適な利用を妨げる原因になります。設計時には、このような問題が起こらないよう、防音性を高める工夫が求められます。

本記事では、会議室における音問題を解決するための基本的な知識と、遮音や吸音といった具体的な対策を詳しく解説します。適切な建材や設計方法を取り入れて、快適で効率的な会議環境をつくりましょう。

会議室におけるよくある課題

会議室においては、防音性の低さがさまざまな問題につながります。ここでは、会議室の防音性が低い場合に起こり得る課題について取り上げます。

●話し声が会議室の外に漏れる

会議室で行われた打ち合わせの内容が外部に漏れることは、情報漏えいのリスクを大幅に高める可能性があります。特に、従業員同士の会話や取引先との商談で交わされる機密情報が、外部の第三者に聞こえてしまうことは、企業活動における重大なリスクとなります。

このような事態が発生すれば、企業の信頼性や安全性が損なわれ、顧客や取引先、企業と従業員との関係にも悪影響を及ぼしかねません。

●会議室の外から音が入ってきて会議に集中できない

会議室の外からの騒音が入り込むことによって、会議参加者の集中力が著しく低下するおそれがあります。また、会議室外の雑音や他の部屋からの話し声が、会議内での発言を聞き取りにくくさせ、議論の質を低下させる原因となります。

静寂が求められるような重要な会議や商談の場面では、この問題はさらに深刻になります。オフィス内の会話が漏れ聞こえてくるようでは、安心して話ができません。また、外からの音が会議室に入り込むということは、会議室からも外へ音が流れている可能性があります。そのため、会議室の近くで業務をしている従業員の集中力を削いでしまっているかもしれません。

●会議室内での会話が聞き取りづらい

会議室内の音響環境が悪いと、発言者の声が壁や天井、床などで反響し、聞き取りづらくなる場合があります。この問題は、特に狭い会議室や内装に硬い素材を多用した会議室では顕著に現れます。

こうした音環境では会議中の発言内容が不明瞭になり、議論がスムーズに進まず時間的なロスを招くかもしれません。Web会議を行う場合には、スピーカーの音がハウリングし、会議がまともに進行できなくなるケースも起こり得ます。

会議室における課題の原因

先述した会議室で起こる問題には、いくつかの根本的な原因があります。これらの原因を把握することで、適切な対策を講じるための重要な手がかりとなります。

●音漏れ

会議室内での話し声が外へ漏れたり、逆に外部の音が会議室に侵入したりするのは「音漏れ」によって引き起こされる問題です。音漏れは、主に空気の振動が隙間を通して伝わることで発生します。会議室の扉や窓、コンセントボックスなどに隙間がある場合、そこから音が漏れ出る可能性が高くなります。

●音の反射(反響)

会議室内で会話が聞き取りにくくなるのは「音の反射(反響)」が影響しています。音は壁や床、天井などに当たると反射する性質があり、これが反響の原因となります。特に、壁や天井に硬い素材を使用すると、音が減衰しにくくなり、残響時間(音が発生してから聞こえなくなるまでの時間)が長くなります。残響時間が長いと空間内に音が残り続けることになるため、会話が聞き取りにくいという事象が発生します。

会議室の課題解決につながる防音方法

会議室の防音性を高めるには、主に「遮音」と「吸音」の2つの方法があります。

・遮音:音漏れを小さくすること

・吸音:音の反射を小さくすること

これらの方法をバランスよく組み合わせて実施することで、会議室の音問題を軽減できます。

●遮音する方法

壁や床などを二重にする

壁や床などを二重にすることで遮音効果が高まります。二重構造は、間に設けた空気層が音の伝わりを遮る役割を果たし、音漏れを軽減させます。より遮音効果を高めたい場合は、異なる素材や厚みの建材を組み合わせるのがおすすめです。また、二重構造の間にグラスウールのような吸音性のある素材を挟むことでも、効果的に音を遮断できます。

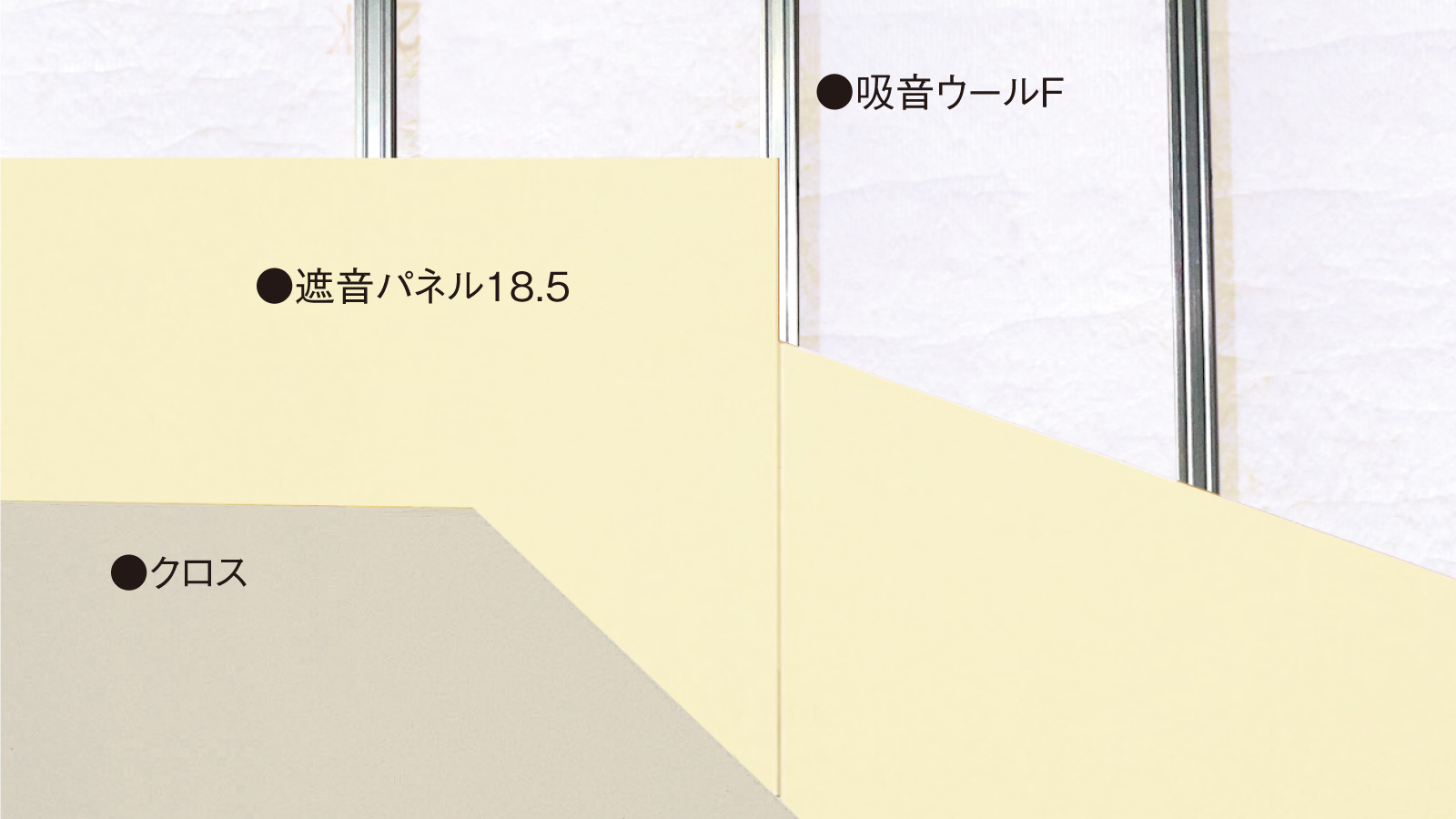

会議室の壁を二重構造にする場合は、DAIKENの『遮音パネル18.5』のような遮音性能の高い下地材を採用すると、石膏ボードのみを使用するよりも音漏れを軽減させる効果が期待できます。

天井・壁・床に重い材料を使う

天井や壁、床に重い材料を使用することも、遮音性能を向上させるための効果的な方法です。建材の単位面積当たりの質量が重ければ重いほど、音のエネルギーを遮る力が強くなるため、より音漏れを防げます。特に、コンクリートや高密度の石膏ボードを使用すると、効果的に遮音を実現できるでしょう。

隙間を埋める

扉や窓、コンセントボックスなどの隙間は音漏れの原因となります。これらの隙間をしっかりと埋めることで、音漏れを効果的に防げます。気密性の高いドアや遮音隙間充填材を活用し、会議室の気密性を高めることが重要です。

具体例として、音漏れに配慮した『OMOIYARI防音ドア 片開き[G35]』の採用がおすすめです。この製品は気密性を高める機構を備えており、枠や床とドアの間にできる隙間を少なくすることで遮音効果を得られます。

パーテーションや間仕切り壁で会議室をつくる場合は、接合面に隙間ができることもあるため、遮音材で隙間を丁寧に埋めることも遮音効果の向上に寄与します。

●吸音する方法

壁や床、天井に吸音材を使用する

壁や床、天井に吸音材を使用することで、音の反射を抑えられます。例えば、DAIKENのロックウール吸音板『ダイロートン』は、人が不快に感じやすい中・高音域を抑えて音環境を整えてくれるため、会議室の天井に使用すれば会話が聞き取りやすくなるでしょう。また、『オトカベF-1』は高い吸音性を備えた壁仕上げ材で、会議室の壁に用いることで室内の音の響きを調整する効果が期待できます。

吸音パネルを設置する

吸音パネルを天井や壁に設置することは、手軽に吸音効果を高める方法の一つです。吸音パネルなら、大規模な改修が難しいオフィスでも、後付けで吸音性を高めることができます。

おすすめの吸音パネルとして、天井に吊り下げる『KIN TONE(キントーン)』や壁面に後付けできる『OFF TONE(オフトーン)』があります。これらの製品は、吸音効果を高めるだけでなくデザイン性にも優れており、会議室の雰囲気に合わせて色柄を選択できるのも魅力です。

吸音部材を設置する

会議室の四隅や壁際に、置き型の吸音部材を設置するだけでも、音の反射を抑える効果が期待できます。吸音パネルと同様に後から設置できるため、会議室の音環境に合わせて位置や数を調整可能というメリットがあります。会議室におすすめの吸音部材としては、『サウンドトロン』が挙げられます。部屋の広さによって推奨の設置数が変わり、8畳までは4本、20畳までは6本が目安です。

吸音部材『サウンドトロン』や吸音パネル『OFF TONE(オフトーン)』を使用して会議室の音環境を改善させた事例について、下記のインタビュー記事で詳しく紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

会議室の設計時は適切な防音建材を選ぼう

会議室の防音性を高めることは、企業の信頼性や働く上での安全性の確保につながります。オフィス設計において、会議室の防音対策を組み込む場合は、遮音と吸音をバランスよく取り入れることが重要です。適切な防音材や設備を選び、音漏れや反響を軽減させることで、快適で機能的な会議室を実現しましょう。

建材選びに悩んでいるのなら、まずはカタログを活用して、どのような建材があるのか把握するところから始めてみましょう。良い建材が見つかれば、設計の幅が広がるはずです。

お役立ちカタログ「DAIKENとつくるオフィス 2024-25」を資料請求する

DAIKENが運営する建築士や設計関係者向けの会員制情報サイト『D-TAIL』では、オフィスをはじめとした、施設の設計や建材選びに役立つさまざまな情報を掲載しています。登録は無料のため、お気軽にご活用ください。

●本記事に関連する製品

・遮音パネル18.5

・ダイロートン

・オトカベF-1

・OMOIYARI防音ドア 片開き[G35]

・KIN TONE(キントーン)

・OFF TONE(オフトーン)

・サウンドトロン

おすすめ製品