「多様な“出来事”を誘発する場のデザイン」シーラカンスアンドアソシエイツの学校空間

教育施設をはじめ、さまざまな建築・空間設計を手がけてきたシーラカンスアンドアソシエイツ(C+A)。DAIKENオンラインセミナーでは、同社東京オフィス(以下、CAt)のパートナーを務める赤松佳珠子氏と大村真也氏を講師に迎え、「学校空間の設計における7つの要素」をテーマにCAtの設計哲学を紹介いただきました。

お話を聞いた方々

-

シーラカンスアンドアソシエイツトウキョウ

パートナー

赤松 佳珠子 氏

1990年日本女子大学家政学部住居学科卒業後、シーラカンス(のちのC+A、CAt)に加わる。2002年よりパートナー。現在、CAtパートナー、法政大学教授、神戸芸術工科大学客員教授、日本学術会議連携会員。主な作品に、流山市立おおたかの森小中学校・おおたかの森センター・こども図書館、共愛学園前橋国際大学5号館KYOAI GLOCAL GATEWAYなど。渋谷ストリームのデザインアーキテクツをつとめる。主な受賞に、日本建築学会賞(作品)、日本建築家協会賞、村野藤吾賞、BCS賞など。

-

シーラカンスアンドアソシエイツトウキョウ

パートナー

大村 真也 氏

2004年法政大学工学部建築学科卒業、2006年同大学院建設工学科修士課程修了。2007年CAtに加わる。2019年よりCAtパートナー。主な作品に、流山市立おおたかの森小中学校・おおたかの森センター・こども図書館、山元町役場、ROPPONGI TERRACEなど。主な受賞に、JIA東北建築大賞2020、グッドデザイン・ベスト100(2021年度グッドデザイン賞)、日本建築学会作品選奨(2022年・2023年・2024年)など。

オープンスクールという挑戦

1986年に前身となる設計事務所を設立し、2005年より東京と名古屋を拠点に国内外で建築を発表しているシーラカンスアンドアソシエイツ。1997年に日本建築学会賞作品賞を受賞した千葉市立打瀬小学校をはじめ、活動当初よりさまざまな教育施設・学校建築の設計に携わってきました。

紋切り型の教育や、用途の定められた空間にとどまらない、より開かれた学びを促すアプローチとして注力してきた領域が「オープンスクール」です。従来の日本の学校建築には、まず廊下があり、その廊下に沿って教室が並び、同じ構成のフロアが2階、3階と重なっているといった画一的なもの。対してオープンスクールとは、教室の壁を取り払い廊下との区切りをなくした学校のことで、空間やその用途の可変性を活かす設計がなされています。一方で、従来型の学校建築と比べ、音響や運用方法などについて、より緻密な設計検討が必要になります。

このオープンスクール型の学校建築を数多く実現してきたシーラカンスアンドアソシエイツトウキョウ(CAt)の赤松佳珠子氏と大村真也氏は、以下の7つの要素に基づき、さまざまな学習や活動を可能にする空間設計を行っています。

・ACTIVITY(アクティビティ)

・SOUND(サウンド)

・MATERIAL(マテリアル)

・FLEXIBILITY(フレキシビリティ)

・FURNITURE(ファニチャー)

・ASSEMBLY(アセンブリー)

・OPERATION(オペレーション)

多様な使い方、過ごし方のできる空間へ

大村氏

オープンスクールというコンセプトを実現するうえで最初に重要となるテーマが「アクティビティ」です。われわれは、ひとつの建築のなかのいろいろな場所で同時多発的に多様な活動がなされている状態を、学校というかたちを通して実現しようとしてきました。

赤松氏

さらには、ひとつの建物だけではなく学校の敷地全体、地域全体にまで活動が広がっていくことが、学びの場の本来のあり方であると考えています。ひとりで本を読んだり、数人でちょっとおしゃべりをしたり、大人数で発表をしたり、全校集会という機会があったり。ひとりから数百人単位までのさまざまな出来事を想定しながら設計を進めています。

赤松氏・大村氏のセミナー資料「シーラカンスアンドアソシエイツが考える学校空間:設計における7要素」

建築家、原広司氏の言葉「建築は“もの”ではなく“出来事”である」を引用する赤松氏。建築とは鉄やコンクリートといった物質の集合体なのではなく、出来事を生み出すデバイスであるという考え方が、設計の至るところに落とし込まれています。家具や建具の工夫をとおして空間に可変性を伴わせる「フレキシビリティ」も、その表れのひとつです。

赤松氏

ロッカーやテーブル、棚といった家具を可動式にすることで、教員は空間をカスタマイズしながら授業や課外活動を進めることができます。また建具を活用することで、壁として教室をつくるときもあれば、ちょっとしたコーナースペースをつくるときもある。空間すべてを分け切ることのできない数量にあえてとどめることで、新しい活動が流動的ににじみ出すような余白を残しています。

建具の配置だけでなく、そこに取り入れる素材の選定も重要です。建具自体をホワイトボードとして扱えたり、ポリカーボネートにすることで空間を仕切りながらも光を取り入れることができるなど、建具という“壁”が決して“障壁”にならないための工夫を意識しています。

大村氏

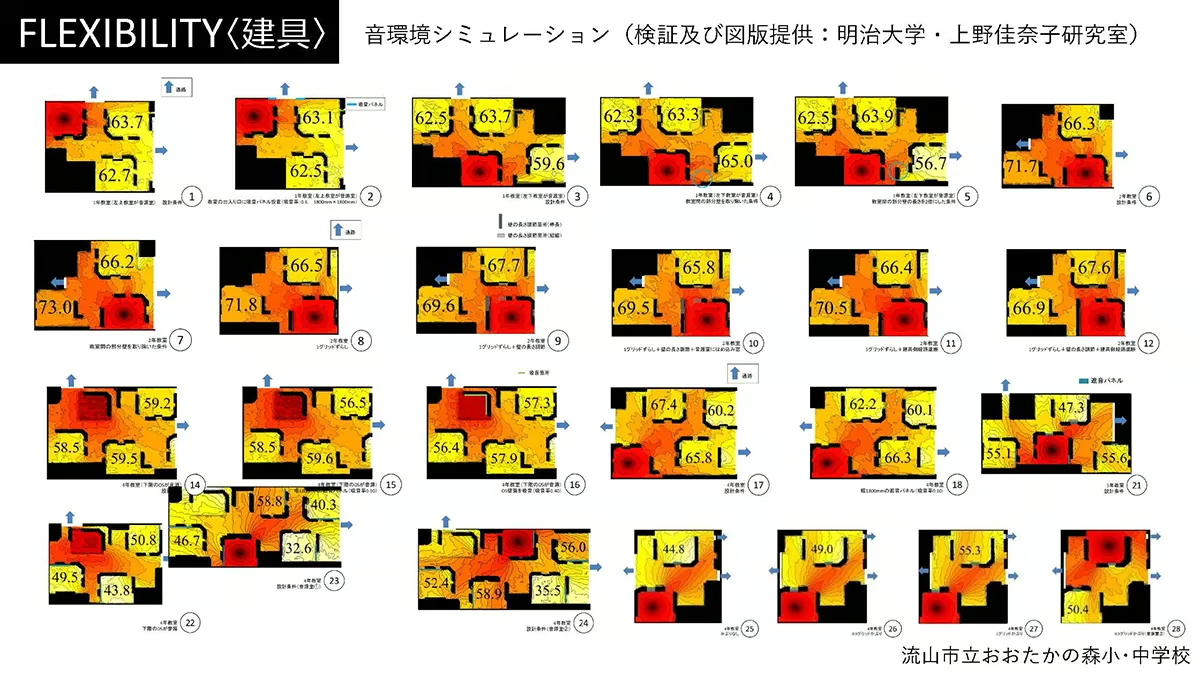

活動を誘発する要素として、素材や家具、建具と密接に関わるものが「音響」です。オープンスクールの場合、他クラスや生徒たちから発せられる音や声が伝播、干渉する可能性が高くあります。そのため、音響シミュレーションに基づく空間設計や吸音性に長けた内装素材の選定など音に配慮したプロセスがさまざまなシーンで必要になります。

赤松氏・大村氏のセミナー資料「シーラカンスアンドアソシエイツが考える学校空間:設計における7要素」

ものづくりの“前後”も含めた空間づくり

音や素材、家具や建具など、出来事を誘発する場づくりに向けた多角的なアプローチが紹介されるなかで、セミナーでは「人が集う」ことそのものへの仕掛けについても言及がなされました。

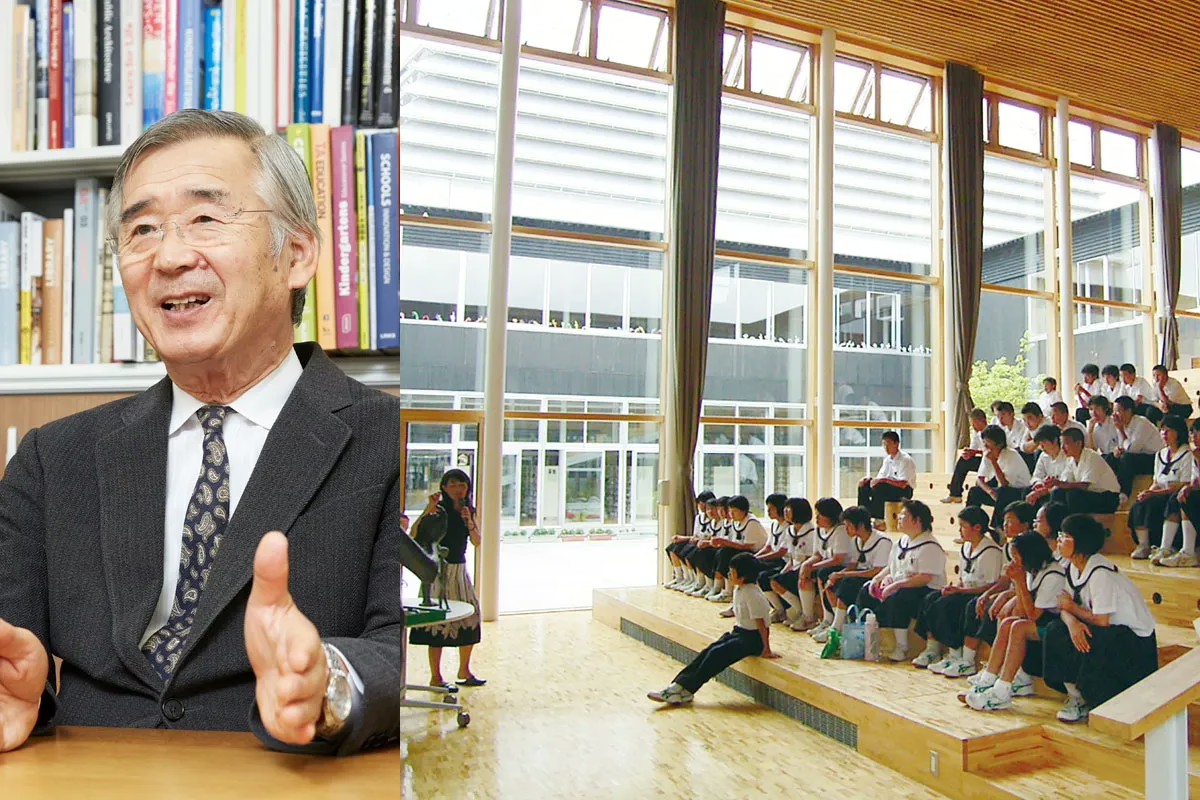

従来の学校においては「1クラスのための教室」と「全校生徒のための体育館やグラウンド」という両極端な規模でしか大人数が集まれる場がなかったところ、CAtでは「アセンブリースペース」という段の間隔を広く設けた階段状の空間をオープンスクールに組み組んでいます。この中間領域により、少人数から大人数まで、1~2学年といった規模の人数が集まり交流することのできる余白が形成されました。

赤松氏・大村氏のセミナー資料「シーラカンスアンドアソシエイツが考える学校空間:設計における7要素」

また両氏は、人々が集まる場をつくるという行為は、設計やものづくりのプロセスにとどまるものではないと続けます。

大村氏

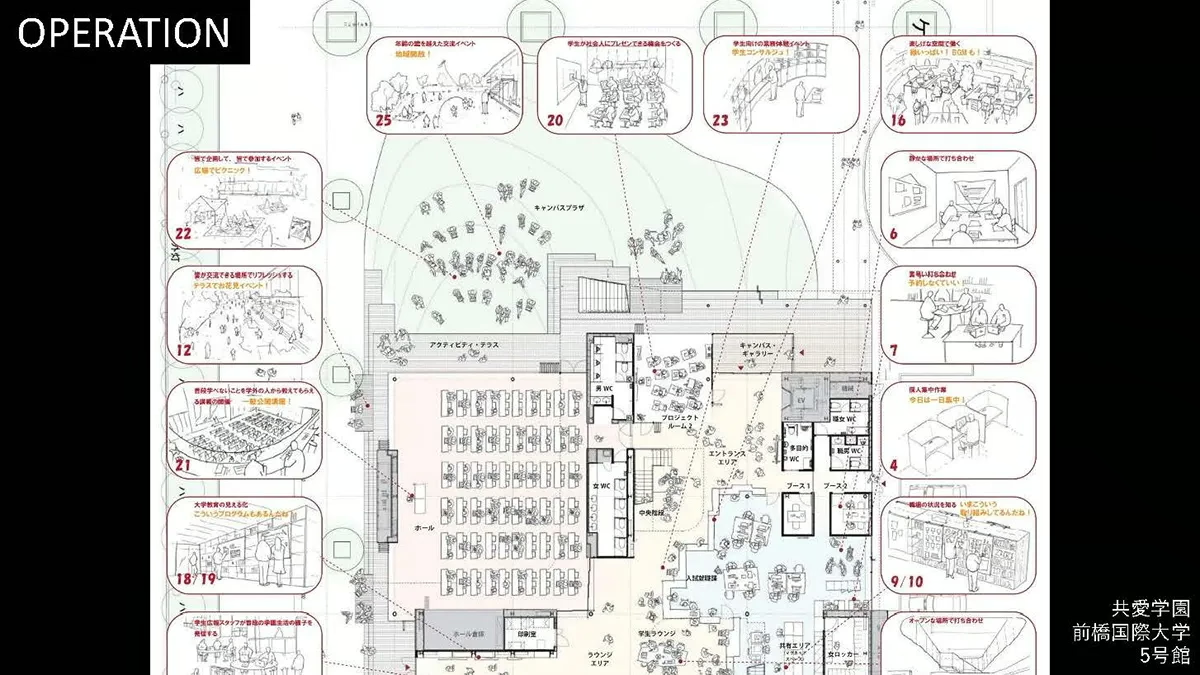

建物をどのようにつくるかということだけでなく、建物をどのように使っていくか、いかに建物を愛してもらえるかということを念頭に置いた、ステークホルダー間のコミュニケーション施策、「オペレーション」も重要なプロセスです。宇土市立宇土小学校では、オープンスクールという新しいスタイルをイメージしてもらうために、教員や生徒の皆さんに向けたワークショップを設計時に企画しました。段ボールやパーテーションをロッカーや建具に見立てて、体育館で模擬授業をしてもらうというものでした。

赤松氏・大村氏のセミナー資料「シーラカンスアンドアソシエイツが考える学校空間:設計における7要素」

赤松氏

新校舎への建て替え工事のなかで、使用する建材(ボールボイドスラブ用の球体の発泡スチロール)ひとつひとつに生徒たちが自由にメッセージを書くというワークショップも実施しました。すぐ近くで起きている工事に生徒たちは興味はありつつも、なかなか現場のなかに入ることはできないので、一生に一度の思い出になるだろうと、設計者のわれわれが学校側にかけあうことで実現しました。旧校舎のベランダに並んだ生徒たちを背景に新校舎の建設現場で行われた埋め込み式は、一大イベントとなりました。

大村氏

竣工後には、教員と生徒が役割を交代した「こども先生・おとな生徒」というワークショップを行いました。生徒たちに新しい校舎を探索してもらって、そこでの気づきを生徒役の教員に教えるというものです。先述のアセンブリースペースを使って、従来の教室のように整然と座るのではなく、例えば放射状に並んで座るというレイアウトも、生徒たちに工夫してもらいました。

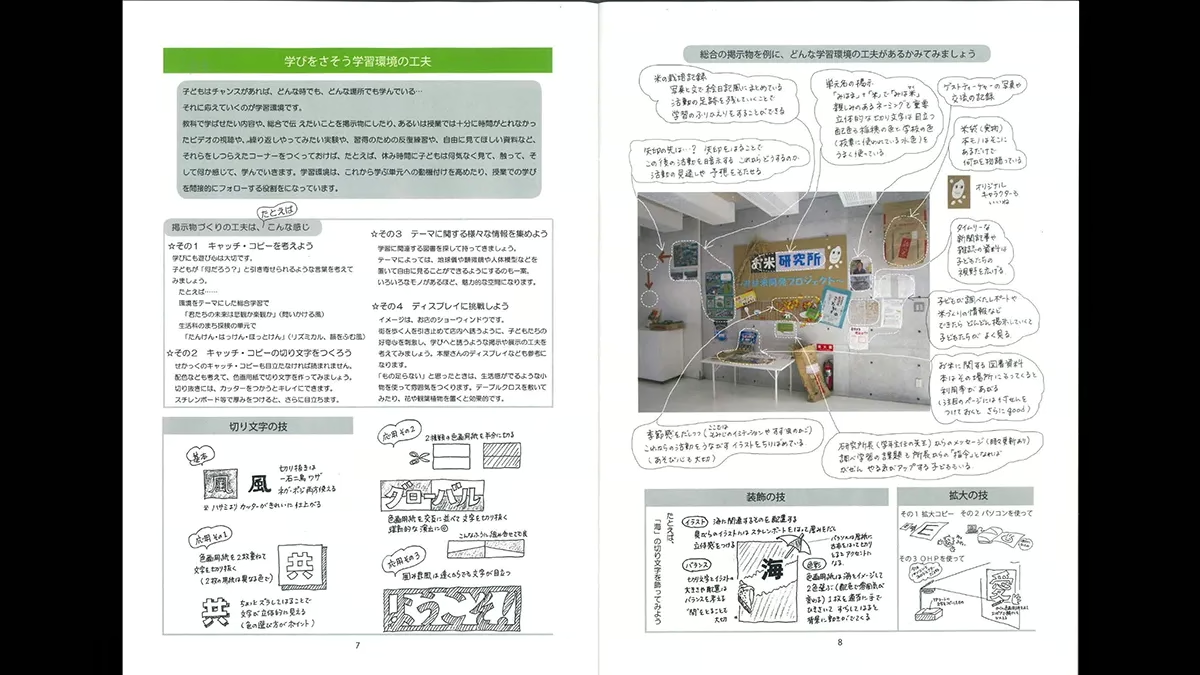

建物を設計した通りに使って欲しいということではなく、そこに込めた意図を理解したうえで新しい使い方を発見していってほしいとも続ける大村氏。竣工後には、建物や建具の使い方や掃除の仕方、植栽の詳細などのほかに、ワークショップで挙がった校舎の活用アイデアを盛り込んだ「アクティビティプラン」を1冊のブックレットにまとめて、学校側に共有するといいます。マニュアル/取扱説明書といった淡白なものではなく、教員が代々引き継いでいけるようなコミュニケーションメディアとして位置付けられているものです。

赤松氏・大村氏のセミナー資料「シーラカンスアンドアソシエイツが考える学校空間:設計における7要素」

赤松氏

美浜打瀬小学校を中心にしたオープンスクール研究会(※)においても、教員の方々に建物の設計意図や使い方への理解を促す取り組みを行いました。さまざまなステークホルダーの固定観念をほぐしていくような対話の場を設計者がファシリテートすること、ひいては教育や学校の基本計画にも設計者が参画できるような関係性を築いていくことも今後は必要になるでしょう。

赤松氏・大村氏のセミナー資料「シーラカンスアンドアソシエイツが考える学校空間:設計における7要素」(※)

※オープンスクール研究会の活動は、科学研究費補助金基盤研究©「オープンスクールのデザイン指針に関する実践的研究」(研究代表者 橋本都子 課題番号23501166)による助成を受けて行ったものである

大村氏

建物の運用に設計者がいかに関わるかという課題へのアプローチは現在も模索中です。基本設計から竣工といった建築設計と、その前後のプロセスも含めた広い意味での空間づくりにまつわる活動をこれからも続けていきたいと考えています。

CAtが掲げる7つの要素の詳細やその具体例、セミナーの全容は、会員登録のうえアーカイブ動画をご視聴ください。

ACTIVITY(アクティビティ):同時多発的かつ多様な活動の誘発

SOUND(サウンド):教室や共用空間の適切な音響設計

MATERIAL(マテリアル):アクティビティや音環境を実現するための素材

FLEXIBILITY(フレキシビリティ):屋内外の建具などを用いた可変性

FURNITURE(ファニチャー):空間をカスタマイズするための可動の家具

ASSEMBLY(アセンブリー):様々なサイズのグループが集える空間

OPERATION(オペレーション):建物の使い方を発見する運用の仕組み

Photo by Sayuki Inoue

-

執筆者

長谷川 智祥

編集者。

デザインのメディア「AXIS」で編集者としてキャリアを始め、デザイナーや起業家、研究者、アーティスト、ベンチャーキャピタル、大企業CXO、官庁などのオピニオンリーダーに取材・インタビューを実施。書籍や雑誌、ウェブマガジン、トークイベントやライブ配信などコンテンツ制作を行う。フリーの編集者としてメディア取材の企画、執筆を行うほか、政府刊行物の編集やトークイベントの企画、スタートアップやブランドの情報発信、企業のインナーコミュニケーション施策などに携わる。慶應義塾大学大学院修士課程修了(政策・メディア研究科エクス・デザインプログラム)。