真壁・大壁とは? 和室をつくるならどちらがおすすめ?

おすすめ造作部材も

真壁・大壁とは?

日本の木造住宅は多くが古くから伝わる在来軸組工法で建てられています。この工法による室内の壁の納め方には、「真壁(しんかべ)」と「大壁(おおかべ)」の2種類があります。両者の大きな違いは、柱や梁(はり)が見えているか隠れているかという点です。構造材が見える真壁は従来の和室に多く、構造自体が壁に隠れる大壁は洋室に多く用いられています。

真壁とは

真壁とは、柱や梁を露出させて仕上げた内壁で、日本家屋の伝統的な建築工法ですが、今日でも和室の壁には多用されています。真壁は土壁や漆喰壁(しっくいかべ)を併用することで調湿効果も高めることができます。日本独特の気候風土でも快適に過ごせる暮らしの知恵が詰まった壁の仕上げ方といえます。

真壁とは

大壁とは、柱や梁を壁の内部に隠した内壁仕上げです。近年、大壁は新築住宅で主流となっており、柱や梁などの構造躯体は、石膏ボードとクロスで隠れています。大壁は内装がすっきりと見えることから、様々なテイストのインテリアを合わせられます。また、断熱性能や耐震性能も向上するため、性能を重視する今の住宅に多用されています。

和室のイメージを左右する「造作」。意味と読み方は?

和室のイメージは、真壁、大壁といった壁のつくりだけでなく、他の造作によっても左右されます。

造作は「ぞうさく」と読みますが、一般的な日本語としては「ぞうさ」という読み方で、「手間や面倒」という意味で使われることもあります。例えば「造作もない」(「面倒や手間がかからない=簡単である」という意味)の場合は「ぞうさ」と読みます。

一方、建築工事で「造作」と書く「ぞうさく」は、内装外装に関わらず、構造に関係のない装飾や設備工事の総称をさします。

設備としての造作には、次のようなものが当てはまります。

- 水道設備

- 空調設備

これらの造作は部屋を構成する重要なパーツです。和室のインテリアは造作のデザインや配置にこだわることで自分好みに変えられるでしょう。

和モダンな部屋を作りたいと思っているならば、和と洋の造作をバランスよく取り入れてみてはどうでしょうか。例えば、フローリングの床に置き畳を敷いて和の要素をプラスする方法があります。置き畳はフローリングに敷くことを前提に薄く作られているので、マットを敷くような感覚で手軽に利用できます。カラーバリエーションも豊富なので畳らしさのある緑だけでなく、桜色や黄金色のものを配置して華やかな雰囲気に仕上げることも可能です。さらには2色を組み合わせて市松模様に配置しても楽しめます。古風な和室とは少し違った和モダンな雰囲気づくりを目指してみてはいかがでしょうか。

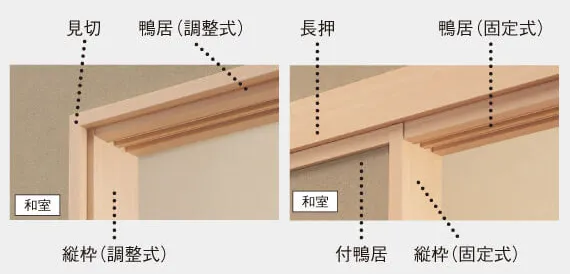

また、ふすまの上部にある「鴨居(かもい)」という溝やその上にある「長押(なげし)」など、壁と深く関わる造作もあります。和室の壁でおなじみのこれら造作は、大壁にも後から付け加えることが可能です。デザイン的な意味では和室のイメージが強い真壁に魅力を感じていながら、コストや耐震性の面で大壁を選ぶということもあるでしょう。そんな時は後付けの造作部材を使って大壁を真壁風にカスタマイズしてみてはいかがでしょうか。

現代の和室におすすめの造作部材

ここで機能性が高い大壁の部屋に和室の壁の要素をプラスしてお部屋を完成させる、DAIKENおすすめの造作部材をご紹介します。すべて「4VOC基準適合」、つまり人体に有害なトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4つの揮発性物質が含まれていないため、健康面も安心です。

長押・鴨居・見切り・縦枠

ふすまの枠に取りつける『長押』『鴨居』『見切』『縦枠』の部材です。美しいメープルの木目をモチーフにしており、部屋が明るく見える色味に仕上げています。ふすまと一緒に取りつけることで、大壁仕上げの部屋がぐっと和室らしくなります。

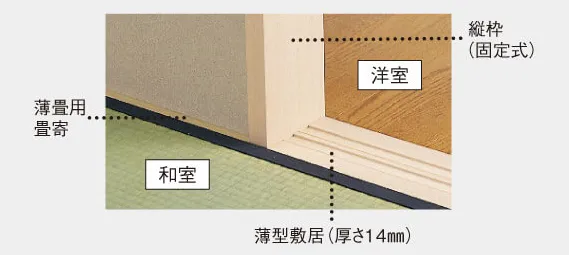

敷居・畳寄

部屋と隣り合った和室につける『敷居』と『畳寄』です。『敷居』を活用することで、部屋の間の段差を埋め、つまずくことなく安全に移動できます。『畳寄』は壁と畳の間の隙間を埋めるための部材のことで真壁にも用いられるため、従来の和室らしい雰囲気を取り入れられます。近年よく見られる薄畳に対応した『薄畳用畳寄』もご用意しております。

鴨居・窓縦枠

『窓鴨居』と『窓縦枠』は、障子だけでなく、ロールスクリーンやプリーツスクリーンの取り付けも可能にする部材です。和室の壁に洋風の要素をプラスできる上、日照時間などに合わせて目隠しを調節しやすくなります。

おすすめのDAIKEN製品

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。