人にも環境にもWell-Beingな建築とは?

目次

「Well-Being」とは、人が「身体的・精神的・社会的にすべてが満たされている状態」を指します。

従来、人々は主に身体的な健康や経済的な豊かさを求めてきましたが、時代の移り変わりとともに心の豊かさや社会とのつながり、多様な価値観を求める人が増えているといわれています。それに伴い、さまざまな局面でWell-Beingという考え方が注目を集めるようになり、建築においても同様の動きが見られるようになりました。

そこで今回は建築におけるWell-Beingをテーマに、オフィスビルの新築や改修を多数手がける建築家の鈴木亜生氏にお話を伺いました。

お話を聞いた方

-

株式会社ASEI建築設計事務所

代表取締役

鈴木 亜生 氏

東京理科大学院理工学研究科修士課程修了後、乾久美子建築設計事務所、中村拓志&NAP建築設計事務所を経て、2009年ARAY Architecture(現・ASEI建築設計事務所)設立。東京を拠点に全国各地の建築・インテリアの企画・設計・監理を行う。 鹿児島の地下資源・シラスを再利用した「SHIRASU」や関東ロームを再利用した「LOAM」など、地域の未利用資源の循環利用のための素材開発から環境建築の実現に取り組む。グッドデザイン賞(2021年)他、受賞歴多数。

-

―建築・設計関係者様向けおすすめ記事―

・【第3回】オフィスに出社する会社員116名に聞いた「オフィス内における音環境の問題点」

Well-Beingな建築とは

Well-Beingな建築とは、その建築空間を利用する人の身体や心の健康、社会とのつながりなどに広く配慮した建築物であること、そして建築物そのものが環境や資源に配慮されているものを指します。Well-Beingの考え方を建築空間に採り入れる場合、一般的には光・音・空気などの要素から入ることが考えられます。どのような建築空間がWell-Beingなのか、客観的に測るグローバルな指標として、「WELL認証(WELL Building Standard™)」や「LEED®(Leadership in Energy & Environmental Design)認証」などがあります。

「WELL認証」とは

「WELL認証」とは、オフィスやビルなどの空間を利用者のWell-Beingの視点から評価する国際的な認証制度で、2014年に米国のDelos社が開発した空間評価システムです。

WELL認証が評価する指標は、「空気・水・食物・光・運動・温熱快適性・音・材料・こころ・コミュニティ」の10項目。この内容から、WELL認証が建築物の枠にとどまらず、人への影響に重きを置いていることがわかります。審査を受けて項目の合計点が基準を満たせば、WELL認証を取得することができます。

WELL認証が注目される理由

近年、国内外の企業が「健康経営」「感染症対策」「SDGs」「ESG投資」などのトピックに強い関心を寄せています。こうしたトピックに具体的に取り組み、従業員の健康や環境に配慮した企業運営を行っている評価軸として、WELL認証にも注目が集まるようになりました。特に、健康経営や働き方改革などに取り組む企業では、WELL認証の取得が企業運営の方向性や達成度を示すグローバルな指標となるため、先進国を中心に登録件数が増加しています。

WELL認証を取得するメリット

WELL認証を取得した場合、以下のメリットがあると考えられます。

企業の健康経営の推進につながる

WELL認証の取得を目指すと労働環境が改善されるため、企業にとってもっとも重要なリソースである「人」=従業員の健康状態に良い影響があるとされています。その結果、従業員満足度の向上やエンゲージメントの向上、離職率の低下、生産性の向上などが期待でき、ひいては企業の持続的発展につながる可能性があります。

企業のブランド価値が高まる

WELL認証の取得は、「従業員の健康や環境に配慮する企業」という社会的な認識につながります。SDGsやESG経営が注目を集める今、客観的な評価を受けることで企業の社会的評価が高まり、ブランディングに貢献するといわれています。

グローバル基準の感染症対策で不動産価値もアップ

オフィスなど、人が集まる場所での感染症対策は今や不可欠です。WELL認証を通してグローバルな基準で感染症対策を実践すれば、訪れる人の安心感が増し、運営する企業への信頼感や不動産価値の向上につながります。また、世界的に認められている評価基準のため、海外からの投資やテナント入居などを広く誘致することもできます。

「人にWELL」な事例紹介

では、ここからWell-Beingな考え方を取り入れた建築物について、鈴木氏が提案した具体的な事例を紹介します。

事例紹介1:産廃処理企業のオフィス改装計画

既築のオフィスに隣接するかたちで新たなワークスペースを増築した事例です。

WELL認証の指標の中でも、「音」「光」「水」「運動」「材料」「温熱快適性」「こころ」「コミュニティ」に配慮して設計されています。

鈴木亜生氏 作成資料「WELLNESSな内部空間について」より

「飛行機の騒音がある」「夏暑く、冬寒い」などの課題を克服するため、開口部には二重サッシと遮熱型のLow‐E複層ガラス、外壁・屋根には遮音シートを採用し、外部からの音と熱の侵入の軽減を図りました。さらに既存ワークスペースと新たなワークスペースの関係性を高めるため、共有スペースを設置。オープンカウンターのカフェステーションや半個室のワーキングブースなどを設け、社員同士が自然に交流し、コミュニケーションやリラックスする時間が生まれるよう配慮しました。

鈴木亜生氏 作成資料「WELLNESSな内部空間について」より

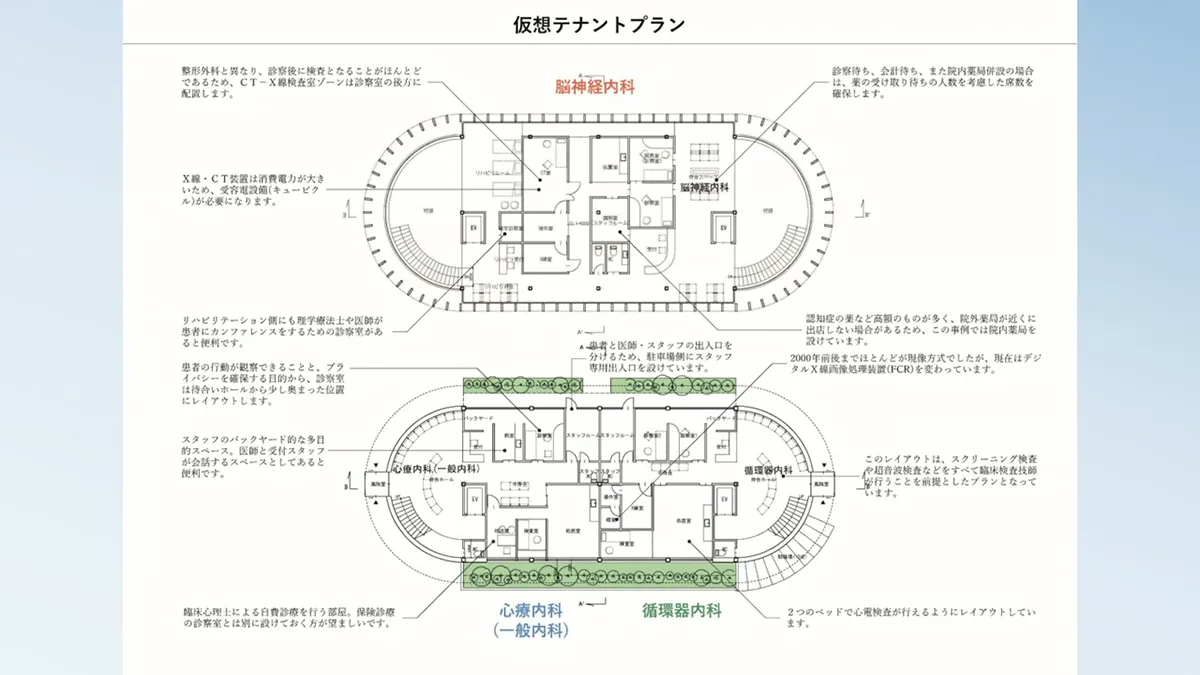

事例紹介2:辻堂医療モールの提案例

複数のクリニックが入居する医療モールで、東京・辻堂の新たなシンボルとなる建物を目指しました。「街と人と医療をつなぐ」をコンセプトに、視覚(色彩、光)・嗅覚(香り)・聴覚(音)・触覚(素材)・味覚(水)の五感に訴えるウェルネス空間を標榜しています。

鈴木亜生氏 作成資料「WELLNESSな内部空間について」より

大きな窓から自然光が入る明るく開放的な空間に、時間とシーンに応じた照明計画を提案。高水準の空調システムできれいな空気を循環させ、多くのグリーンを配置しました。診察室にも処置室にも木質素材を多用し、心落ち着くスペースに。患者さんのためだけでなく、働く医療従事者にとっても健康的で生産性に配慮した空間です。たとえば2階の処置室(写真)は、プライバシーを守りつつ、上部を開放して空間に一体感を持たせています。

鈴木亜生氏 作成資料「WELLNESSな内部空間について」より

Well-Beingな空間を設計する際の考え方

鈴木氏によると、Well-Beingとはかたちや表層ではなく、状態(あり方)を示す指標です。そのため、視覚化が難しく、ともすれば「付加機能に過ぎない」という印象で終わってしまいがちです。しかし、そもそもWell-Beingな要素とは従来から存在したもので、新たに加えられた要素ではありません。そのため、これらの要素を改めて整理・統合し、デザインに落とし込んでいくことが必要であると考えています。

Well-Beingな空間づくりに役立つDAIKENの建材

以前から私たちの生活の中に存在していたWell-Beingの考え方。

DAIKENでは、Well-Beingな空間づくりをサポートするために、さまざまな実証実験を続け、効果の見える化を図っています。

▼DAIKENの取り組みはこちら

さて、ここまで「人」へのWell-Beingについてお話をしてきました。しかし、昨今のSDGsや建築という観点から見たとき、「環境」へのWell-Beingもまた、外すことのできない重要な考え方になりつつあります。

「環境にWELL」な建築の定義とは

では、そもそもどのような建築が「環境にWELL」なのでしょうか。

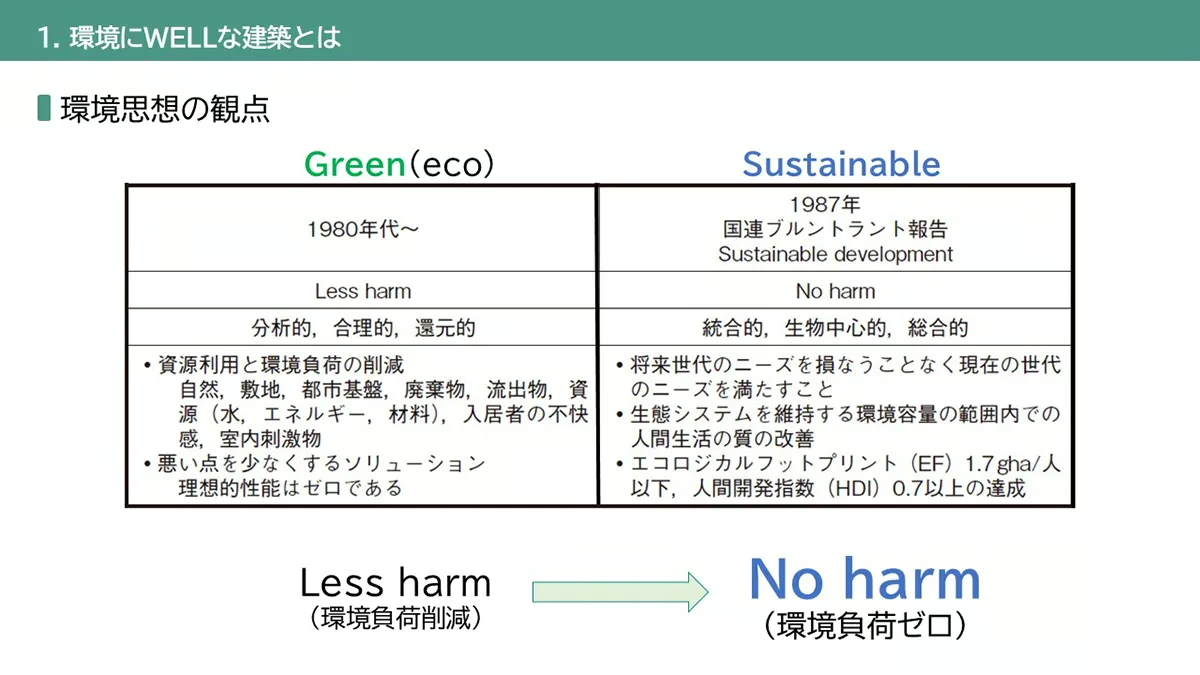

実はその考え方は時代とともに変遷しています。

鈴木亜生氏 作成資料「WELLNESSな内部空間について」より

1980年代ごろから建設や運用によって発生する環境負荷を削減することを「GREEN(eco)」と表現し、「環境負荷がゼロに近づくことでサスティナブル(持続可能)な状態になる」と考えられるようになりました※。

その後、1987年の国連の委員会で「Sustainable development」が環境建築の中心理念とされ、1990年代には「サスティナブルビルディング」として一般化していきます。

ちなみに、英語の「グリーンビルディング」や「サスティナブルビルディング」に相当する日本語に「環境建築」という言葉が使われはじめたのは、2000年ごろのこと。両者に共通する指針が、「長寿命」「省エネルギー」「省資源」です。このような流れの中から、グリーンビルディングやサスティナブルビルディングを普及させるために誕生した指標が、 「LEED®(Leadership in Energy and Environmental Design)認証」です。

※ブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ) レイモンド・コール教授の論文より

「LEED®認証」とは

LEED®は非営利団体である米国グリーンビルディング協会(USGBC:US Green Building Council)が開発・運営する制度で、環境に配慮した建築物に与えられる認証です。ビルの企画・設計から建築施工、運用管理まで、省エネルギーや環境負荷を評価することにより、建築物の環境性能を客観的に示すもので、不動産へのESG投資が増加するにつれ、普及・拡大してきました。米国を中心に海外では9万件以上の建築物が認証されており(2023年現在)、国内でも注目が高まっています。

「環境にWELL」な事例紹介

グリーンビルディング、サスティナブルビルディングなど、環境思想の定義が世の中に普及し、実行されていくまでに、20年程度の時間を要しています。こうした時代の変遷を背景に、鈴木氏の環境への意識も変化していったといいます。

「以前は特殊な素材、これまで使われてこなかった素材を生かして建築物をつくることを目指していました。しかし、今では環境の中で社会課題となっている資源に着目し、その資源を素材に変え、それを使って建築物をつくり、環境の中で再生させるという意識に転換しています」(鈴木氏)

現在、鈴木氏は、「クリエイティブ・リソース」という未利用資源循環のための素材開発に取り組まれています。地域で眠っている資源や、都市で廃棄されている資源を活用することで資源循環の仕組みをつくり、環境と調和した建築づくりのサポートを目的としています。その代表的な事例をご紹介します。

事例紹介1:火山灰シラスの活用 シラスブロック

国内のコンクリート用骨材には長く川砂利や山砂などが使われてきましたが、1990年をピークに採取量が減り続け、骨材の安定供給が危ぶまれる事態となっています。そこで鈴木氏は鹿児島の火山灰、シラスに着目。シラスの特性である火山ガラスによる高い断熱性、多孔質構造による吸放湿性、加工のしやすさ、軽量であることなどを活かし、シラスブロックを開発しました。

事例紹介2:関東ロームの活用 LOAM

関東ロームは富士山の火山灰が堆積した土壌で、関東平野に広く分布しています。建設発生土リサイクル率95%を目指す東京都の計画を受けて、鈴木氏と研究開発グループは建設発生土に関東ロームを配合したブロックレンガを開発。関東ロームの黒土や赤土を使ったタイルや土壁などをビルや住宅などに活用しています。関東ロームの断熱性・吸放湿性・蓄熱性を活かし、建築後の調査でも快適な温熱環境が確認されました。

さて、ここまでグリーンからサスティナブルへの変遷を見てきましたが、今後のWELLな建築は「Regenerative(リジェネラティブ)」な視点も取り入れることが重要になると鈴木氏は推測します。

サスティナブルは「継続」を意味しており、今あるシステムを維持する意味合いが強いものです。一方、リジェネラティブは「再生力がある」ことを示し、環境へポジティブな効果を与えることを目指しています。また、サスティナブルは「人」を中心にした考え方でしたが、リジェネラティブは自然環境の多様な生物も視野に置き、より包括的で長期的な視点のものづくりが必要とされています。今後、「リジェネラティブ」が世界的な環境思想の潮流を汲んだ概念として、建築やデザインにおいても重要な視点になるかもしれません。

鈴木氏のリジェネラティブな取り組みについては、ウェビナー動画でご紹介しています。

「WELL認証」「LEED®認証」~その特徴と共通点

WELL認証もLEED®認証も、建築におけるサスティナブルや健康を評価するWell-Beingに関する指標ですが、焦点を置くポイントが異なっています。

WELL認証は「人のための建築」に焦点を絞り、建物の中で働く人や生活する人の健康や快適さ、幸福度に主眼を置いています。そのため、光や音、温熱環境など、人の五感に直結する素材や機能を重視しています。

一方、LEED®認証は「環境のための建築」です。そのため、立地・ロケーション、敷地、水利用、エネルギー利用、建築資材など、エコロジーとサスティナビリティに主眼を置き、建物の外部環境を重視しています。

いずれもハード面だけでなく、ソフト面も重視し、加点項目としていることが共通しています。

WELL認証もLEED®認証も建築物の価値を高め、人と環境に貢献していることに変わりはありません。両者は互いに補完しあう関係であり、両方の認証を取得することも可能です。これからは人のWell-Beingと、環境のWell-Beingの両方に配慮した建築がより評価される時代になると思われます。

今回ご紹介した内容に関して詳しくお知りになりたい方は会員登録のうえ、ぜひウェビナー動画をご視聴ください。