住みながら耐力壁(耐震壁)が作れる“耐震リフォーム”! 省施工&省コストの耐震壁を設置

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

目次

世界的にも地震の多発地帯である日本において、住まいの耐震性がどれほど重要かは共通の認識でしょう。しかし、「大きな地震が起きたとき、わが家は耐えられるのだろうか?」「どうすれば耐震性が上がるのか」など、耐震性に関する疑問をどのように解決すればよいか迷っている方は多いのではないでしょうか?

今回は、大規模地震に対する備えとして知っていただきたい耐力壁(耐震壁)を中心とした“耐震リフォーム”についてお話しします。

耐震性能が低い旧耐震基準住宅の危険性

地震対策として家具の転倒防止を実践している方は多いかもしれませんが、やはり建物が強くなければ安心はできません。建物がどの程度の地震に耐えられるのかという目安や指標として、国の耐震基準があります。

現行の“新耐震基準”は、昭和56(1981)年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用された基準で、震度6強〜7程度の地震でも倒壊・崩壊しないことを目指して設計されます。それまでの“旧耐震基準”では震度5強程度の揺れでも倒壊・崩壊しない程度と定義されていました。

最大震度7を記録した阪神・淡路大震災では、倒壊した建物の多くが旧耐震基準で建てられており、筋交いの耐力不足や入れ方、柱と梁の結合方法に問題のあったことがわかっています。今後も大きな地震が日本のどこかで起こり得ると考えると、新耐震基準を満たすことが自宅を倒壊から守るカギになるといえるでしょう。

地震はいつ・どこで・どのくらいの規模で発生するか予測が難しいため、「耐震性能の低い住宅のままでも今回の地震で大丈夫だったから、次回も大丈夫」という保証はありません。もし、自宅が旧耐震基準に沿って建てられたものなら耐震リフォームなどを行い、建物を地震から守る対策を講じる必要があります。

耐震補強のポイントとなる“耐力壁”とは

地震には、下から突き上げられるような縦揺れと、水平方向に動く横揺れがあります。

家の柱が太くて丈夫なものであれば、上下の強い動きを受けても構造体は壊れにくいかもしれません。しかし、建物は縦の力だけでなく横の力にも強くないと倒壊するおそれがあります。

そのため、柱と柱の間に斜めの補強材を入れたり、板を取り付けたりするなどの耐震補強をしますが、耐震補強のために丈夫に作られている構造材が耐力壁(耐震壁)と呼ばれる壁です。耐力壁には地震や風などで横からの力を建物が受けたとき、その振動を吸収して建物を倒壊から守る働きがあります。

なお、耐力壁が横の力に耐えることができたとしても、接合部にかかる縦方向の引き抜く力によって、壁が形をとどめたまま建物が倒壊するおそれもあります。このため、耐力壁を設置する際は接合部の強さも重要な要素となるのです。

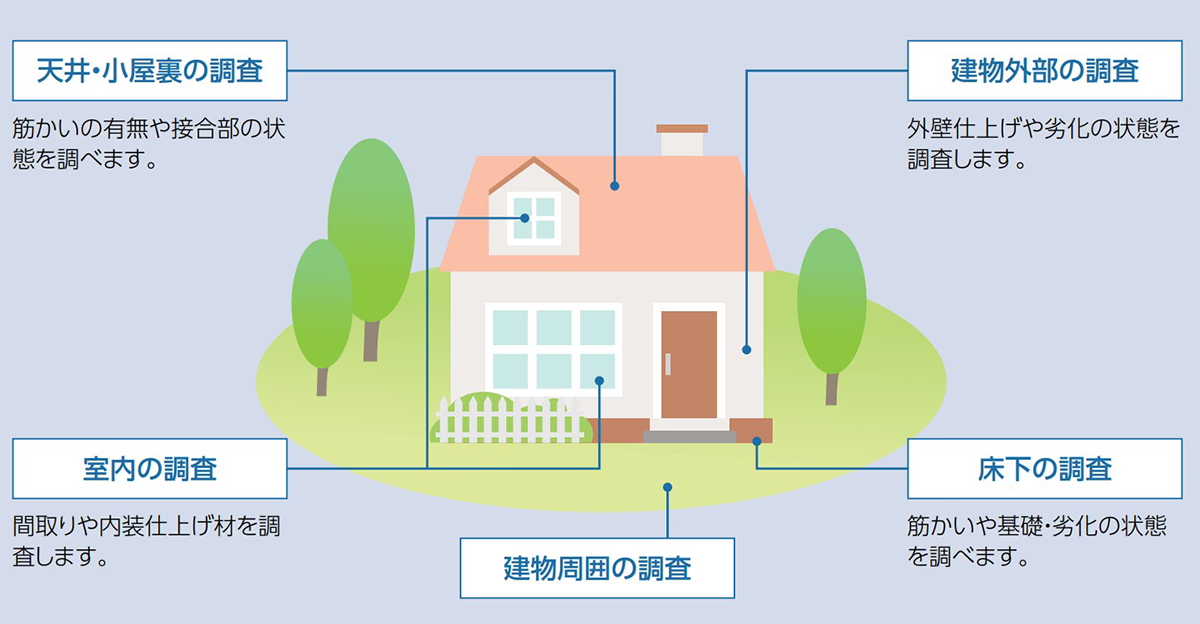

耐震診断に基づいた耐震計画と耐力壁の適切な配置が耐震のポイント

旧耐震基準で建てられた建物は、耐力壁を増やすなどの耐震補強により、耐震性能を高める必要があります。また、新耐震基準を満たしている建物でも築年数を重ねていたり、過去に大きな地震を経験したりしている場合は、耐震性能が低下している可能性も考慮しましょう。

では、住宅の耐震性能を考えたとき、どのようなことが大切なのでしょうか。一般的な木造住宅の耐震性能におけるポイントは次の通りです。

・地盤の良し悪し

・建物の形状

・壁の配置と割合(分量)、耐力壁(耐震壁)の割合

・老朽度(腐食や白アリ被害など)

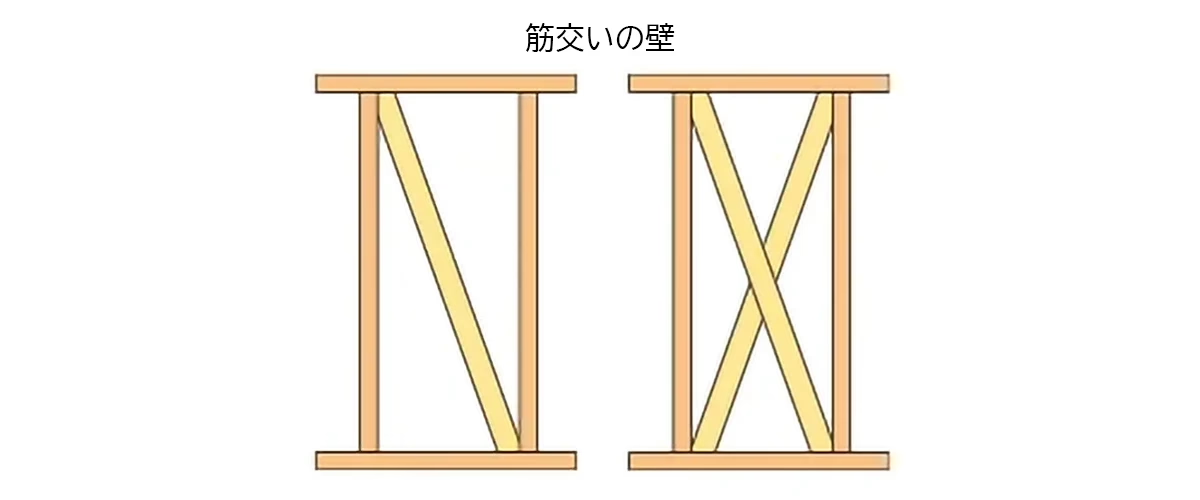

ここで注目したいのは壁です。耐力壁を作るときは壁のねじれやバランスを考慮して、筋交いや構造用合板と呼ばれる補強材の量を増やすことが重要です。筋交いは、入れ方を間違えると壁が耐力壁として機能しないばかりか建物の変形を誘発させる原因にもなりますので、軸組計算(建物に必要な耐力壁量や筋交いの入れ方・位置)による根拠を元に、耐力壁を適切に配置することが耐震性能を高める大きなポイントになります。

木造住宅は外壁や室内の間仕切り壁など、すべての壁にこの耐力壁があるわけではありません。そのため、地震に対する建物の強度を高めるには、耐力壁を建物の四方に十分な割合で、バランスよく配置することが大切なのです。

もし、自宅の耐震性に不安を感じているなら、まずは耐震診断を受け、現在の耐震性能を把握しましょう。そして、そのうえで必要に応じた耐震設計や耐震補強をすることをおすすめします。

耐力壁にはどんな種類があるの?

筋交いとは建物の柱と柱の間に斜めに入れる補強材で、地震や台風などで発生する横方向の力に耐え、建物を倒壊から守る役割を担っています。柱や梁に斜めに1本筋交いを入れる“片筋交い”と、クロスする形で2本の筋交いを入れる“たすき掛け”があり、建物を線で支える木造軸組工法(在来工法)で使用されます。

●耐力面材

建物の構造体に面材を打ち付けて施工する補強材で、地震や台風などで受ける横方向の動きを面で支えて建物を倒壊から守ります。

耐震リフォームで重要なのは筋交いによる耐力壁(耐震壁)の補強

木造住宅の耐震性を考えるうえで、それぞれに用いられる耐力面材の役割や、工法の違いを理解することが重要です。枠組壁工法(2×4:ツーバイフォー工法)は、屋根・床・壁の計6面で建物を支える工法で、耐力面材が建物を支えるための非常に重要な構造要素となります。この耐力面材には木材を使用した木質系と、木材以外の素材を使用した無機質系の2種類があります。

一方、日本の伝統的な木造住宅の工法である木造軸組工法(在来工法)は柱と梁など、木材を縦横に組んで建物の骨組みを作ります。しかし、在来工法だけでは地震の力、特に水平方向の動きに抵抗する力が不足しがちです。そこで近年は、在来工法の軸組みに合板や石膏ボードなど耐震性がある面材(パネル)を組み合わせた“木造軸組パネル工法”が用いられるようになりました。

この木造軸組パネル工法は、軸組と面材が一体となって働くことで地震に強い構造となり、現在では木造住宅工法の主流となっています。

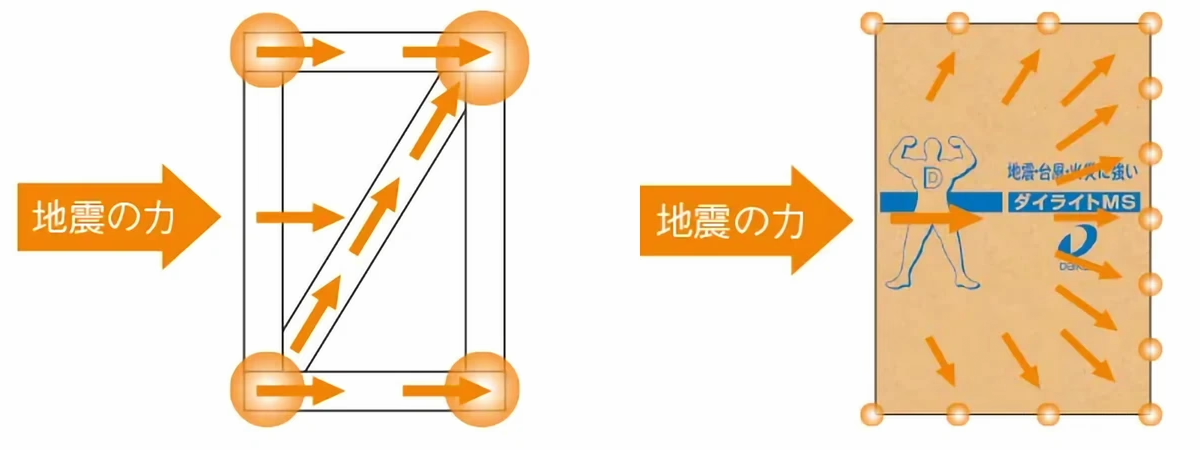

●筋交いと耐力面材の違い

筋交いは点と点を結んだ線で支える耐力壁です。コストを抑えられそうなイメージがありますが、断熱材を隙間なく入れる作業が難しく、また筋交いの部分には断熱材が入れられないので外壁の断熱性能は低下しがちです。

一方の耐力面材は、面で支える耐力壁です。コストは筋交いよりかかりますが、断熱材を柱の間にしっかり充填できますので建物の断熱性が上がります。また、面で支えるので全体に力が分散され、壊れにくいというメリットもあります。

耐力壁の強度を示す数値を“壁倍率”といい、この数値が高いほど地震や台風などの横からの大きな力に耐えられることを意味します。この壁倍率が同じであれば、筋交いと耐力面材の強度は理論上変わりません。大事なのは耐力壁の種類ではなく、建物に必要な強度を持たせることです。

耐力壁は、地震や台風などによって建物が倒壊するのを防ぐため、量だけでなくバランスよく配置する必要があります。

耐力壁(耐震壁)以外にはどのようなリフォームがある?

※画像はイメージです

耐力壁は地震の揺れから建物を守る大切な役割を果たしますが、これだけでは建物全体を耐震化したとはいえません。耐力壁以外で地震から家を守るリフォームは以下の通りです。

・屋根の軽量化

瓦葺きなどの重い屋根をガルバリウム鋼板などの金属系屋根にリフォームすると、建物が軽量化されて地震による振動幅が小さくなります。また、建物を支える柱や梁などの構造部分にかかる負担が軽くなるので倒壊のリスクも減ります。

・基礎の補強

旧耐震基準に沿って建てられた建築物の基礎は、コンクリートに入っている鉄筋の割合が少ないため、想定以上の揺れが発生するとコンクリート部分も含めて倒壊のおそれがあります。また、基礎に鉄筋の入っていない伝統建築物など、無筋コンクリート基礎の建物は大きな地震に耐えられないこともあります。

基礎の補強は既存の基礎に新しい基礎を内側から抱き合わせる工事となるので、費用や工事の期間に余裕を持たせる必要がある点も考慮しましょう。

・建物金物による補強

基礎と土台の結合部分を補強したり、柱と梁などを固定するボルトや金具、断熱材を隙間なく入れる作業が難しく、また筋交いの接合部分に金物を使って強度を高め、横からの力に耐えられるようにします。

耐震リフォームを検討する際には、まず耐震診断を受け、その結果に基づく耐震設計をすることが重要です。その後で設計に沿った耐力壁補強のリフォームをするのがよいでしょう。

住みながらできる耐力壁(耐震壁)で補強された“耐震リフォーム”とは

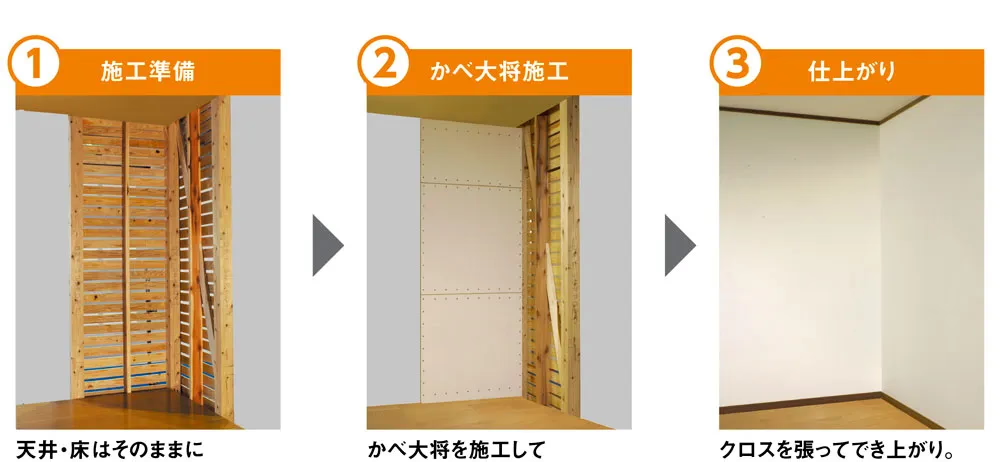

一般的な耐震リフォームで耐力壁を施工すると、地震の揺れに対する壁の強度は増しますが、壁と周辺の天井材や床材も撤去するため、日常生活に影響を及ぼします。工事の期間やリフォームする場所によっては仮住まいが必要となるケースもあり、生活や費用の面で負担が大きくなってしまいます。こうしたこともあって、耐震補強の必要性は感じていても、リフォームに踏み切れない人も多いのではないでしょうか。

そこで、ご紹介したいのがDAIKENの耐震改修パネル『かべ大将』です。

木造軸組パネル工法の考え方をさらに進化させ、既存の在来工法住宅の耐震力を、しっかりとアップさせるのが耐震リフォーム製品『かべ大将』です。『かべ大将』による耐震リフォームの大きなメリットは施工のしやすさにあります。補強方法が多彩で様々な建物のプランに対応し、耐震性能を向上させることが可能です。天井と床はそのままで既存の壁だけをはがし、『かべ大将』を張って上からクロスを貼れば完了です。工期が短くて住みながら工事できれば、仮住まいの費用もかかりません(※)。

(※)建物の状態によっては天井と床の工事が必要となる場合があります。詳しくは設計者、または施工業者様等とご相談ください。

『かべ大将』は、火山性ガラス質の堆積物と鉱物繊維を原料とした無機質素材『ダイライト』を基材とする耐力面材を使用しています。耐力壁に有効な耐力面材としては木質系の構造用合板などがありますが、『ダイライト』はすぐれた耐震性能と防火性能に加え、透湿性を備えた無機建材なので腐食や白アリに強いという特長があります。これらの性能は地震対策を講じるうえで、また他の災害対策としても大きなメリットです。

このように多くのすぐれた性能を備えた『かべ大将』は、日常生活に及ぼす影響を抑えながら、費用の面でも負担の少ない耐震リフォームを可能にします。耐力壁の導入を予定されているなら、検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事もチェックしてみてください。

関連記事⇒「自宅の耐震対策は大丈夫? 在宅避難も考慮に入れた耐震補強リフォーム」

関連記事⇒「耐震・防火は壁材から。”ダイライト”が地震大国日本の家族の安心を支える」

-

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

公開日:2019.10.28 最終更新日:2025.04.30