マンションの床リフォームで知っておきたい 浮き床工法・浮き構造とは

マンションの床工法の種類

直床(じかゆか)工法

直床工法というのは、床スラブの上に、クッション性のあるカーペットやフローリング材を直接貼る工法です。床スラブとは鉄筋コンクリート(RC)造の、構造躯体であるコンクリートの床面にあたる部分を指します。

直床工法のメリットは床仕上げ高さが低い分、天井の高さを確保しやすいことです。

マンションはどうしても天井の高さが限られますが、直床工法は開放感を出せる点がメリットです。

一方、デメリットは床スラブに十分な厚さがないと、足音や物を落とした時の音が下の部屋に響きやすいことです。また、防音性能を目的としたクッション性のある床材を用いることが多いため、フワフワした歩行感が気になる方もいらっしゃるでしょう。

また、床材と床スラブの間に空間がないため、給排水管を通す部分は床上げが必要となり、水回りの配置変更やバリアフリーリフォームが難しい点もデメリットといえるでしょう。

二重床工法(浮き床工法)

二重床工法とは、鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造のマンションや一般住宅にも使われる工法で、下の階に対する遮音性を高めるため、床スラブと仕上げ材の間に緩衝材を入れたり、防振ゴム付きの支柱ボルトで支えたりします。

この二重床工法はさらに3つの施工方法に分類されますが、いずれも床材と床スラブの間に緩衝材や、パーティクルボード(木材のチップを加熱圧縮した板)や合板、支柱を入れることによって空間が空いていたりすることが共通の特徴です。

二重床工法は細分化すると、根太床工法・置き床工法・浮き床工法に分けられます。

【根太床工法】

根太(ねだ)と呼ばれる木材を床スラブに固定し、その上にパーティクルボードや合板、フローリング材を貼る工法です。

【置床工法】

床スラブに支柱ボルトを置いて、その上からパーティクルボード、フローリング材を貼る工法です。

置床工法では、床スラブとフローリング材の間に空間ができます。

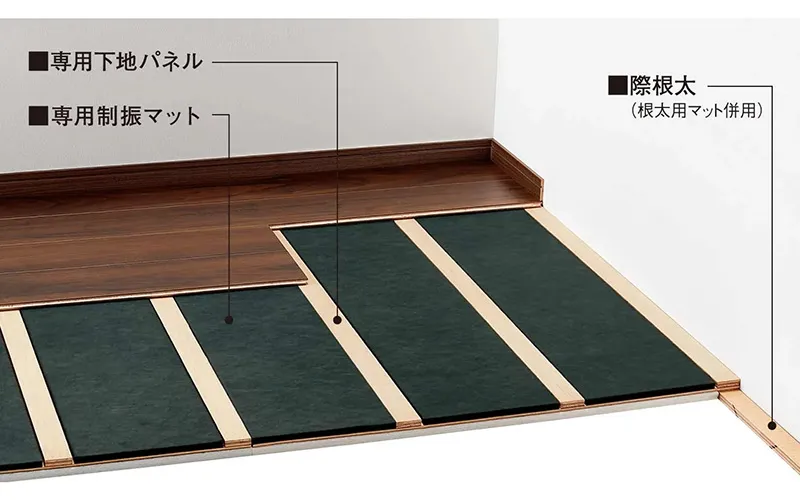

【浮き床工法】

床スラブの上に緩衝材などを敷き、モルタルやパーティクルボードを重ね、その上にフローリング材を貼る工法です。

浮き床の構造は、一番下から「床スラブ → 緩衝材・防振材 → 床自体」になっています。床自体の部分は「浮き遮音層」と呼ばれます。

ちなみにモルタルを流し込む方式を「湿式浮床工法」、パーティクルボードや合板を挟み込む方式を「乾式浮床工法」といいます。

遮音性は浮き床工法が最も優れており、ロックウールなどの緩衝材や防振材を入れ、床の音を構造体や下のフロアに伝わりにくくする工法です。

二重床工法は直貼り工法に比べて、床スラブとの間に空間が作りやすいことから配管も通しやすく、間取りの変更やバリアフリー化にも対応しやすいという特長があります。

浮き床と浮き構造

より防音性の高い空間を作るために、二重床工法で床上げをするだけではなく、壁や天井など部屋全体の構造を建物の骨組みから浮かせる場合があります。

緩衝材や防振材を骨組みと部屋の間に挟み込む構造のことを「浮き構造」といいます。浮き床は、浮き構造の一種です。

建物の骨組みの中に、床・天井・壁など室内の空間が入るような構造になるため、浮き構造は別名Box in Box構造とも呼ばれています。スタジオや機械室などしっかりと防音したい場合、浮き床で床上げするだけでなく、壁や天井にも浮き構造を導入するとよいでしょう。

浮き構造(浮き床)の性能を左右する要因

浮き構造の仕組みは前述したとおりですが、同じ浮き構造の建物でも性能は必ずしも一定ではありません。

浮き構造の性能を左右する要因には、次のようなものがあげられます。

空気伝搬音と固体伝搬音の違いと状況別の対策法

浮き構造で音を遮るには構造を切り離すことができれば効果的で、木造であれば床スラブと床自体の間にゴムを挟むのも有効です。

床衝撃音には、空気伝搬音と固体伝搬音があります。

空気伝搬音:空気中を伝わって耳に響く音。

対策方法としては遮音が有効で、質量のある下地材を検討しましょう

固体伝搬音:床や壁などの固体を伝わって聞こえてくる音。

対策方法は制振・防振が有効で、ゴム材のような弾力のある下地材を検討しましょう

ただし、マンションの上階からの音を遮音するために吊り天井を付けるといった場合、できた空間による反響や天井の震えが発生することにより、状況が悪化する場合があります。そのような場合は、空間に吸音ウールを敷き詰めて影響を低減しつつ、防振吊りボルトに変更することで性能改善も期待できます。

また、マンションで床を高くしないために遮音マットを使用する場合、根太を入れて固定することである程度の遮音性能を得ることはできます。それが難しい場合は直張りの防音床材を選択しましょう。

ただし、集合住宅の場合で効果を出したい場合は、専用の防音二重床を採用した方が良いでしょう。

遮音層(室内部分)の面密度

遮音層には面密度(材料1m×1mの面積あたりの重さ)の高い材料を採用した方が、防音効果が高くなります。石膏ボードは面密度が比較的小さいため、浮き構造には重ねて用いる場合があります。一方で、PC(プレストレスト・コンクリート)板は面密度が高く、遮音層に採用すれば浮き構造の性能を上げる要因となりえます 。押出し成型セメント板も遮音層の有効な材料ではありますが、特性により設置に手間がかかるため、実際に用いられる頻度は高くありません。

浮き床で防げる騒音とは

音には空気中を伝わる「空気音」と、固体を振動させて伝わる「固体音」がありますが、マンションの騒音トラブルの原因になることが多いのは固体音です。足音や床の上で飛び跳ねる音、洗濯機や掃除機の振動など、床に衝撃を与える音(床衝撃音)が固体音となり、床や躯体を伝わって下階や周辺に伝わります。

床スラブの上に緩衝材などを敷く浮き床工法では、緩衝材が遮音の役割も果たし、固体音の軽減に効果的です。

マンションの床リフォームはここに注意

直床から浮き床に変更するリフォームは、床の高さや天井の高さが変わるので注意が必要です。

カーペットや畳からフローリングへの変更も規約で制限されているような場合があるため、リフォームを検討する際はマンションの規約を改めて確認しましょう。また、マンションではリフォーム前には管理組合に確認し、許可を得なければならない場合が多いので注意が必要です。

元々の工法に応じた適切な防音下地材選びが重要です。ご自身のマンションの床がどの工法なのか、まずはそこから調べてみましょう。

マンションにおいて音の問題はよくあるトラブルの上位に入ります。

下の階だけでなく周囲の部屋に迷惑をかけたくない、という思いは言うまでもないことですが、お子さんの足音などを必要以上に気にしながら生活するのも辛いですよね。

内装のリフォームを検討している場合や、楽器の購入をきっかけに防音を重視した床リフォームを考える場合、ご家族と周囲が共に快適に過ごせる工法を吟味してみてはいかがでしょうか。

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

- 防音建材・音響製品の住宅リフォーム施工事例

-

マンション

居室(防音室)

しあわせを奏でる家

一戸建て

その他

これからはこの場所で・・・ 頑張る自分へ元気と勇気を与えるリフォーム