大阪・関西万博「トイレ7」から学ぶ サステナビリティと建築の未来

深刻化する環境問題、複雑化する消費者ニーズなど、グローバル社会が多くの課題を抱える今、サステナビリティ(持続可能性)への人々の関心が高まっています。サステナビリティEXPO 2025大阪・関西万博(以下、大阪・関西万博)もまた、持続可能な社会の推進がテーマです。その万博会場の「トイレ7」のプロジェクトに携わったVOID株式会社代表の溝端友輔氏は、サステナブル素材を創り出し、資材循環させる仕組みづくりに取り組んでおられます。

今回のセミナーは溝端氏を講師に招き、大阪・関西万博「トイレ7」を中心に、「サステナビリティと建築の未来」について語っていただきました。

お話を聞いた方

-

VOID株式会社

執行役員 Chief Creative Officer

溝端 友輔 氏

プロフィール

中央工学校インテリアデザイン学科出身。商業施設の制作会社を経て、建築ディレクターとして独立。2022年VOIDを起業。空間の拡張をテーマに、建築や不動産などの領域から、様々な職業や領域のパートナーと共にプロジェクトを手掛ける。

真のサステナビリティとは

溝端氏は「真のサステナビリティとは何か」という問いに対して、「遊び心や創造性を都市に取り戻すこと」だと定義します。「ゲームのように、自らルールを理解し、主体的に動き、再び参加したくなるような体験を都市空間に組み込むこと。能動的な行動こそが、都市と個人、自然と社会を結びつけ、持続可能性を未来へと継承する最も強力な原動力」という考えです。 こうした考えに基づいて、10年後の未来都市のインフラづくりを目指す溝端氏は、これまでに数々のプロジェクトを手がけました。

取り組み事例① KDDIプロジェクト

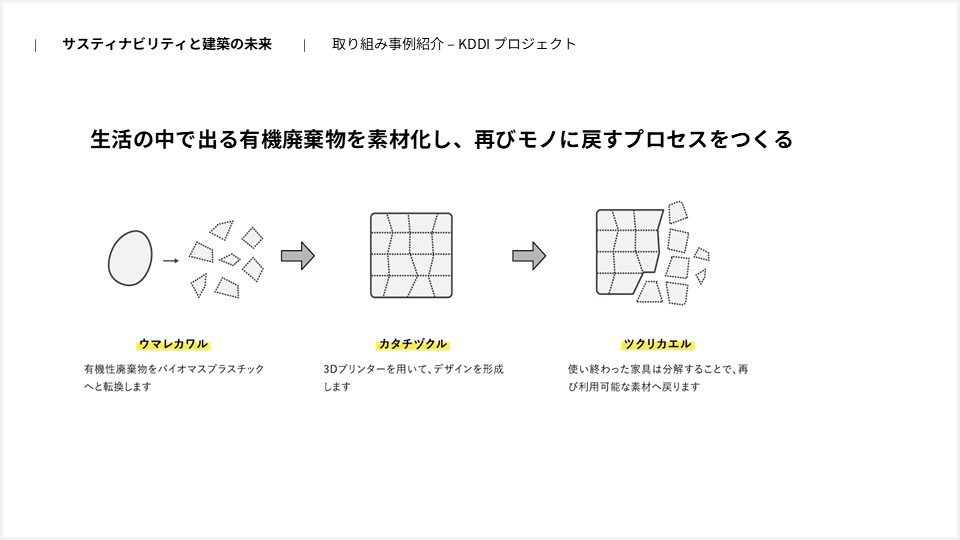

KDDI株式会社のオフィス改修に伴い、有機廃棄物(卵の殻)からバイオプラスチックを生み出し、その素材から3Dプリンターを用いてインテリア家具を製作しました。併せて酢酸セルロース素材を再利用したインテリア家具なども製作。専門家でなくとも家具デザインができるシステムも提供し、資材循環の仕組みやモノづくりに参加できる仕組みを構築しました。

溝端友輔氏「サステナビリティと建築の未来」より

取り組み事例② Meijiプロジェクト

株式会社明治では主力製品のチョコレートの原材料であるカカオの皮(ハスク)が大量に廃棄されており、その再利用方法を模索していました。溝端氏はハスクを回収・再利用・再販売するアップサイクルブランドの立ち上げに参画。具体的なプロダクトとして、3Dプリンターを利用したインテリア小物を提案。製造方法を模索しつつ、機能性・意匠性を備えた製品を開発しました。

溝端友輔氏「サステナビリティと建築の未来」より

大阪・関西万博プロジェクト「トイレ7」について

1970年大阪万博と同様に、大阪・関西万博では会場内の「休憩所」「ギャラリー」「トイレ」など計20施設の設計業務について、今後活躍が期待される若手建築家を対象に設計プランを募集しました。溝端氏は256事業者の中から選出され、同会場の「トイレ7」のプロジェクトに携わることになりました。

「トイレ7」は会場内のウォータープラザと呼ばれる広場に面しています。溝端氏はここに再利用可能なマテリアルとペレット式大型3Dプリンターによる新しい建築の在り方を提案。再生可能マテリアル+世界最大規模のペレット式大型プリンターを活用した、国内でも珍しい建築スケールのプロジェクトです。

施工場所であるウォータープラザは万博会場のメインストリートの先に位置しており、目の前に海が広がり、来場者がウォーターショーなどを楽しめる広場という多様な文脈を受け止める敷地でもあることから、「周辺環境に溶け込む蜃気楼のような建築」を構想しました

素材開発

「トイレ7」は鉄骨を構造材とし、その間に3Dプリンターで製作したパネルをはめ込みながら施工します。パネル素材には再生利用可能な透明の樹脂材料を採用。万博後はペレットにして再出力できることを検証しながらプロジェクトが進行中です。溝端氏のもとには商業施設や自治体などから再利用の引き合いがあり、施工⇒再利用の仕組みの構想が進んでいます。

溝端友輔氏「サステナビリティと建築の未来」より

透明のパネル素材は周辺環境になじむことはもちろん、時間帯により見え方が変わるため、利用者にとって「いつ来ても見え方が異なる」「何度でも楽しめる」場所となり得ます。透明ではありますが、積層の厚みや色合いによりパネルから離れると外から見える心配はありません。プライバシーを確保しつつ、意匠性・体験性・快適性に配慮した建築物です。

3Dプリンターの場合、実はモデルデータを厳密に出力することは難しく、湿度などの外的環境の影響を受けるケースがあり、その結果として、モデルデータ上で見るよりもある種美しく、不思議な見え方が生み出されることもあります。

「意匠性に富んだパネルを使い、機械的な作業と手工芸的な作業を組み合わせた、これまでに見たことのない建築が可能になります」(溝端氏)

「トイレ7」の外周の休憩スペースでは来場者がウォーターショーを楽しみ、周辺のベンチでくつろぐことを想定しています。ここにはDAIKENの土壌改良材『DWファイバー』を採用。

端材や間伐材などを原材料としたサステナブルな素材であることから選定されました。一般的な土壌と異なり軽量で施工がしやすいことも選定のポイントでした。

溝端友輔氏「サステナビリティと建築の未来」より

建築とサステナブルに関しての今後の展望

溝端氏は大阪・関西万博のプロジェクトを通して、3Dプリント樹脂建材について、以下の展望を描いています。

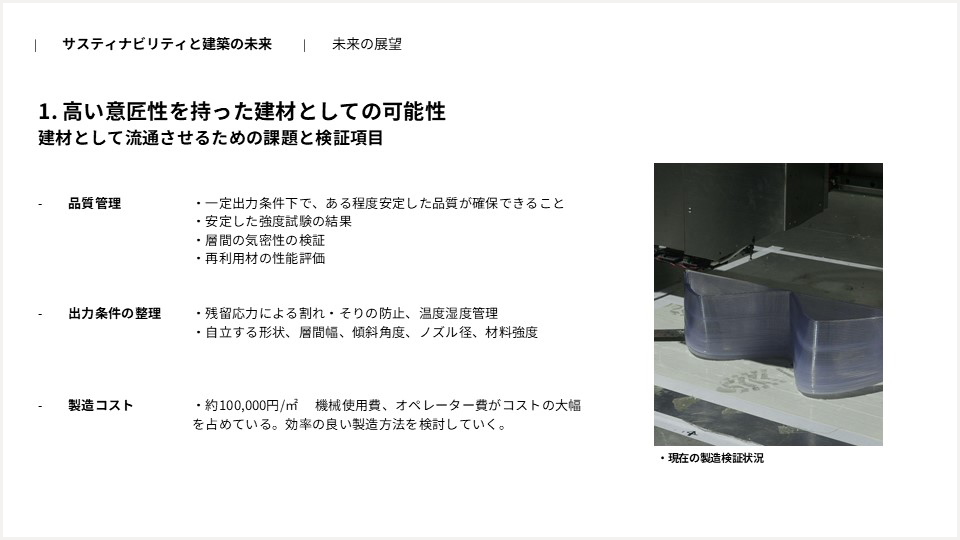

1. 高い意匠性を持つ建材としての可能性

3Dプリント樹脂壁面には、形状や肌合いによる高い意匠性、高い透明度と反射性、象徴的で美しい面・立体を創出できるという強みがあります。また、その土地の外的環境の影響に合わせて、その場でしかできない形状に出力することもできます。

「3Dプリント樹脂壁面のこのような特徴に魅力を感じたため、万博プロジェクトでの実験により、今後一般的な建材として再利用されていく可能性を探りたいと考えています」(溝端氏)

3Dプリント樹脂壁面を一般的な建材として流通させるためには、以下の課題を整理し、検証していく必要があります。

一定出力条件下で、ある程度安定した品質を確保するためには、強度試験や気密性の検証、再利用材の性能評価が非常に重要です。また、「1点モノ」であるため、プロジェクト単位や出力単位での出力条件(残留応力による割れ・そりの防止、温度湿度管理など)の整理も大切です。こうした点が製造コストに跳ね返ってしまいますが、機械の流通コストの低下やオペレーター増加による費用の低減などが進めば、コストを抑えられる可能性があります。

「3Dプリンター自体は少量多品種の製造に向いています。万博プロジェクトのように、プロジェクト独自の意匠性や最適な流通量をコントロールしながら製造できるため、サステナブルな製造手法を実現できる方法といえます」(溝端氏)

溝端友輔氏「サステナビリティと建築の未来」より

2. オンサイトな製造、施工手法の可能性

また、プリントパネル自体を現地で出力して設置する施工方法についても、検証が進んでいます。プリンター機械は大型のものでも簡単に解体して再組立てができるため、施工現場近くで設置し出力することが可能です。こうしたオンサイトのプリンティングを採用することで、施工の省略化や省人化につながる可能性がありますし、そのエリアにしかない材料を使って、その場所でしかつくれない地産地消の建築を実現できる可能性も広がります。さらに、輸送コストが削減されるため、CO2削減につながります。

3. 資材転用の可能性

本プロジェクトで製造した3Dプリント樹脂壁面の製造データと樹脂材料の再利用も計画されており、解体・転用しやすい形状・工法を意識しながら設計が進んでいます。単純に壁面パネルをそのまま再利用する形式や、粉砕・再製造して3Dプリント壁面パネルとして再利用する形式、もしくは粉砕・再製造はするものの建材・インテリアなど壁面パネルとは別用途に再利用する形式、さらにはデータだけを利用し、別の場所で製造・利用する形式など、さまざまなアップサイクルの可能性が想定できます。 転用先については、どの形式に需要があるか、事業性に効果的なのか、協賛企業を中心に協議が進んでいます。

「一般的な建築物ではつくる場所や大工さんによって、どうしても異なる部分があります。しかし、プリントはボタンを押せば出力されるもの。いつか簡単に建材をつくれる未来が訪れるかもしれません」(溝端氏)

4. デジタル活用の可能性

3Dプリント技術を利用することにより、「これまでつくれなかった形状をつくれるようになる」「利用者にとって使いたくなるような体験を生み出す支援ツールになり得る」「利用者が能動的に参加しながら、ともに設計していくツールとしての可能性がある」と溝端氏は指摘します。

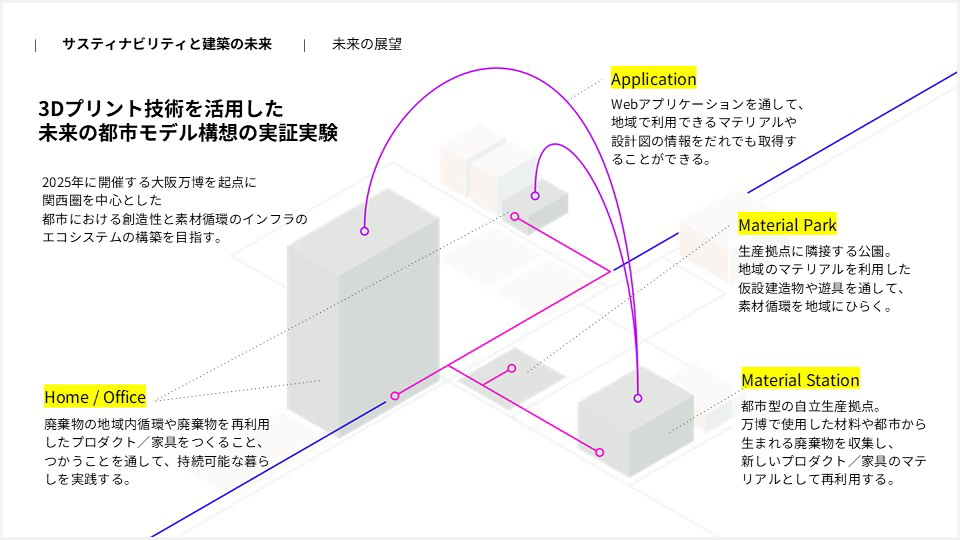

「今後は大阪・関西万博を起点として、まずは関西圏を中心に都市における創造性や資材循環のインフラのエコシステム構築を目指したい。都市の中に材料が入り、それを永遠に使い続け、豊かな生活につながっていく未来の都市モデルを構想しています」(溝端氏)

溝端友輔氏「サステナビリティと建築の未来」より

未来の展望

素材自体がサステナブルであることは今や当たり前の時代、溝端氏は「その素材を使ってみたくなる体験性や、その技術を使うことによって生み出される新しい意匠性が大切」と訴えます。最後に「環境だけでなく、設計者・施工者にとっても、利用者にとっても、運用者にとっても幸せであることが重要」と語り、セミナーを締めくくりました。

今回ご紹介した内容に関して詳細やセミナーの全容をお知りになりたい方は、会員登録のうえ、アーカイブ動画をご視聴ください。