空間の未来を創る!鹿島建設「MIERUBA」とDAIKENの共創プロジェクト

目次

-

◆課題

・オンライン会議で「声が響く」「誰が発言しているのか分かりにくい」といった会話の聞き取りづらさが発生

・空間のデザイン性や、オンラインミーティングなどの設備面は十分に整っていたが “会話の伝わりにくさ”がコミュニケーションの妨げになっていた◆解決策&ソリューション

・鹿島建設「MIERUBA」×DAIKENによる共創

・DAIKENの吸音材の導入

・残響時間の測定やオンライン会議を想定した実証実験を通じ、オンライン会議でもコミュニケーションのとりやすい空間に改善

・音環境の改善によって、「伝える」・「伝わる」コミュニケーション空間を実現

MIERUBA | 東京都港区

近年、働き方の多様化に伴い、「伝えること」「伝わること」といったコミュニケーションの質を高めることが、オフィス空間における重要な要素として注目されています。

その中で、建設業界の大手である鹿島建設が、コミュニケーションの育成をテーマとした次世代の体験型空間「MIERUBA(ミエルバ)」を舞台に、空間づくりの新たな可能性を探っています。パートナーの1つに選ばれたのがオフィス環境に適した空間づくりを支える建築音響製品の開発・製造を手がけるDAIKENです。

本記事では、両社が共創した音環境改善によるコミュニケーション活性化の取り組みと、その先に見据える「空間の未来」について紹介します。

お話を聞いた方々

-

(写真右)

鹿島建設株式会社

デジタル推進室 次長

國近 京輔 氏(写真左)

鹿島建設株式会社

デジタル推進室

荒井 優花 氏

-

DAIKEN株式会社

建装事業戦略部 イノベーション課

船渡 まなみ

空間からコミュニケーションを変えていく―MIERUBAが生まれた背景

鹿島建設が「MIERUBA」を構想した背景には、近年の顧客ニーズの変化があります。

かつては“完成すれば終わり”とされていた建物も、今ではその後に生まれる「体験」や「関係性」までを含めた価値が求められるようになりました。空間の意匠や設備といったハード面だけでなく、そこで働く人々がどう過ごすかといったソフト面にまで視点を広げることが不可欠になってきたのです。

「従来は、お客様の要望に応じて建物を提供する、というのが基本的なスタイルでした。しかし今は、“その建物でどんな働き方ができるか”まで問われるようになっています。たとえば、社員同士が自然と会話し、信頼関係を育めるような空間を求められるケースが増えています」と、鹿島建設 デジタル推進室の國近氏は語ります。

こうした価値観の変化に応えるには、組織の在り方にも変革が必要でした。國近氏は続けます。

「“ソフト”の価値を生み出していくには、自前主義や縦割りの体制では限界があります。部門を越えた横断的な連携や、他社との共創が不可欠だと感じていました。そのためには、多様なメンバーが互いを理解し合い、自然な関係性を築ける“場”が必要だと考えたのです」

こうした発想が「MIERUBA」の原点となりました。

2021年にはデジタル推進室が発足し、翌2022年には六本木にある自社テナントビルの会議室を改修。「テレプレゼンス」や「会話量の可視化ツール」といったデジタル技術を用いた実証実験が始動しました。

さらに2023年には、複数の企業が共創活動を行う場「point 0 marunouchi」において、空間内のコミュニケーションを可視化する取り組みを実施。吸音材の効果検証を含めた音環境改善の実証が進められました。

そして2024年5月、本格的な検証と発信の場として赤坂に「MIERUBA」が誕生。設計から運営まで、國近氏を中心とするプロジェクトチームがこの場をつくり上げていきました。

オンライン会議で浮上した“音の課題”

「空間に人を呼び、対話を促す」というMIERUBAの構想は、着実に広がりをみせはじめていました。しかし、ある問題が浮上します。「オンライン会議の相手先に、こちらの会話が反響して聞こえてしまう」という声です。

「MIERUBA自体の音の響きがひどいというわけではありません。でも、相手先から“声が響いて聞き取りづらい”“誰が話しているか分からない”という指摘があって……」(荒井氏)

テレワークやオンライン会議が日常となった今、会議室にいる方だけではなく、オンライン会議相手への“会話の伝わり方”はコミュニケーションの質に直結します。そこで、その解決に向けたパートナーとして声がかかったのがDAIKENでした。

共創の相手は空間の音環境改善に取り組むーDAIKEN

DAIKENとの出会いは、複数の企業が共創活動を行う「point 0 marunouchi」での交流がきっかけでした。

「音環境に詳しく、デザイン的にも美しい吸音材を扱っている点が魅力的でした」と國近氏。

DAIKENでは、MIERUBAの残響時間の測定・必要な吸音材の数量のシミュレーションを担当。吸音材導入前後でのコミュニケーションの質に関する比較検証を、鹿島建設デジタル推進室のメンバーと共に実施しました。プロジェクトは以下のステップで進められました。

1. 残響時間の測定・必要な吸音材の数量をシミュレーション

2. 吸音材(オフトーンマグネットパネルN・サウンドトロン)導入

3. MIERUBAとオンライン会議相手先での会話の聞こえ方に関する実証実験

「音の反響しやすい部屋では、トンネルや浴室のように声が響き不明瞭になります。オンライン会議の相手先でMIERUBAでの会話が反響して伝わってしまう状況でした。一方で、吸音材を増やしすぎると、耳が詰まる感覚や、目の前に壁がある感覚がしたりするなど、居心地の悪い空間となってしまいます。最適なバランスを見極める必要がありました」(DAIKEN 船渡)

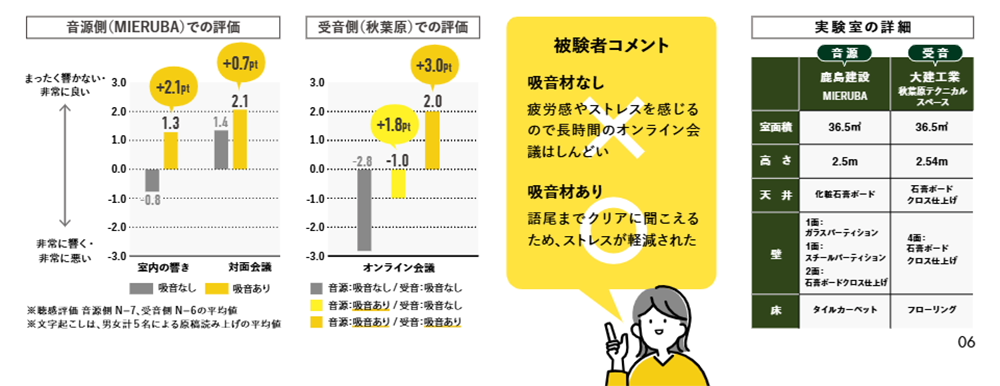

「検証は単なる体感ではなく、実際の残響時間の吸音材有無での残響時間の測定、オンライン会議参加者による主観評価を組み合わせて実施。結果、MIERUBAに吸音材を導入することで、オンライン会議の相手先での「MIERUBA内での音の響き」「会話の聞き取りやすさ」が向上することが明らかとなりました」(DAIKEN 船渡)

オンライン会議による音環境評価(MIERUBAとDAIKEN秋葉原事務所の接続)

MIERUBAに設置された吸音材

オフトーン マグネットパネルN(壁面)とサウンドトロン(床に設置)

音の見える化から、空間の価値を伝える時代へ

「MIERUBA」では、建物を単なるハードとしてではなく、人と人との関係性を育む“場”として捉え直すことを目的としています。

鹿島建設の國近氏は、こう語ります。

「私たちが目指すのは、『伝える』『伝わる』を叶え、コミュニケーションの質を高める場づくりです。そのためには、“音”のような目には見えない空間要素にも丁寧に向き合うことが大切です。DAIKENさんとの共創を通じて、そうした見えない価値を空間設計に反映し、しっかりと伝えられるようになりました」

実際に今回のプロジェクトでは、単なる吸音材の導入にとどまらず、実証実験を通じて「音環境を整えることがコミュニケーションの質の向上に繋がる」ということを、エビデンスをもって示すことができました。國近氏は「MIERUBAに来場される方にも、より説得力のある説明ができるようになった」と話しています。

オープンイノベーションが空間づくりを変える

かつての建設業界では、自社内に研究部門を抱え、内製化によって技術を磨くというスタイルが主流でした。しかし現在、鹿島建設はオープンイノベーションの視点から、多様な企業との連携に積極的に取り組んでいます。

國近氏は、こうした変化の背景についてこう話します。

「音環境のように、建築の枠を超えた領域では、部門を横断した協力体制や他社との共創が不可欠です。技術を“隠す”よりも、“開く”ことで生まれる価値があると感じています。当社では、建築に関する技術は持っていますが、今回のように完成した建物に後付けすることで課題解決につながる商材は無い。そこで、DAIKENとの取り組みは、両社のシナジーを発揮できる取り組みでした」

このような共創への姿勢は、「ここちよさ」や「働きやすさ」といった、これからの建物に求められる価値を構築する上で、時代の潮流に合致し、かつ本質的な取り組みと言えます。

結びに──

“伝えること”と“伝わること”、その両方を支える空間へ

コミュニケーションにおいて大切なのは、「伝えること」と「伝わること」の両方です。話し手が意図を明確に発信する力と、受け手がそれを正確に受け取れる環境の両立が求められます。

なかでも、音の通りやすさや響き方は、会話の質や信頼関係の構築に直結する重要な要素です。

コミュニケーションにおいて重要なのは、「伝える」よりも「伝わること」。

音の通りやすさや響き方は、会話の成立を大きく左右する要素です。

「音環境が変わり、コミュニケーションがとりやすくなると、場の雰囲気も変わる。そんな気づきを一緒に実感できたのが、このプロジェクトの大きな成果でした」(荒井氏)

「音以外の要素ですと、例えば、キャンプ場でたき火を囲みながら会話すると仲間意識が深まった経験はないでしょうか。このような目に見えない効果の見える化やオフィス空間への応用などについても、今後検証してみたいですね」(國近氏)

「見えない価値を、見えるかたちで伝える」。

MIERUBAを起点に、そんな空間の未来が広がり始めています。

●施設データ

MIERUBA(ミエルバ)

鹿島建設の「MIERUBA(ミエルバ)」は、東京都港区にある次世代会議室の実証スペース。リアルとデジタルを融合し、コミュニケーションの質を可視化・最適化することで、新しい働き方を支援します。DAIKENとの共創により、音の課題を解決し、快適な会話空間を実現しています。

※掲載内容は取材当時(2025年5月)のものです。

採用製品