地震に強い家の特徴とは?

構造や形など様々な観点から解説

地震に強い家を建てることは、地震大国である日本で長く住むためにとても大切なことです。このコラムでは、地震に強い家の構造や間取りの特徴や見極め方を簡単に解説します。新築を検討している方や、旧耐震基準で建てた物件に住んでいる方、持ち家の耐震強度が心配な方は、ぜひ参考にしてください。

地震に強い家とは

地震に強い家を考えるポイントとして、地震対策と耐震等級の2つがあります。それぞれについて概要を説明していきますので参考にしてください。

地震対策

地震から建物自体を守るために重要とされる3つの構造があります。建物自体の強度を上げて揺れに耐え抜き倒壊を防ぐ「耐震」、制振装置で地震のエネルギーを吸収し揺れを抑える「制震」、基礎部分に免震装置を設置して揺れを伝わりにくくする「免震」です。

新築の建物は全て現在の耐震基準に則って建築されるよう、建築基準法によって定められています。震度6以上の地震でも建物の倒壊・崩壊が起きないことを目的に、耐震基準は設定されています。耐震構造は全ての建物において義務となっていますが、制震・免震構造は義務ではありません。

耐震等級

建物の耐震性を表す指標となる数値の一つです。住宅の品質確保の促進などに関する法律の中で定められています。耐震等級は1~3級の3段階に分かれており、数字が大きくなるにつれてより強度が高いことを表します。

| 耐震等級1級 | 建築基準法によって定められた耐震基準を満たす最低限の耐震性能 |

|---|---|

| 耐震等級2級 | 耐震等級1級の1.25倍相当の耐震強度 |

| 耐震等級3級 | 耐震等級1級の1.5倍相当の耐震強度 |

地震に強い家の特徴

地震に強い家は、耐震基準を満たしていることが大前提です。そこへ、耐震等級の違いによって、強度の高さが変わってきます。さらに地震に強い家には物理的な4つの特徴があるため、参考にしてください。

構造や形がシンプル

実は基本的に地震に強い家は正方形に近い形のシンプルな構造です。正方形は同じ面積の面で支え合うため、力が分散されやすく倒壊しにくくなります。家の形が複雑になればなるほど、地震のエネルギーを受けやすくなるため、L字やコの字、1階部分の一部がカーポートになっていて壁がないといった形状の場合、倒壊リスクが高いです。耐震基準を満たし同じ耐震等級だとしても、建物の形によって倒壊リスクは変わるので注意しましょう。

質量が小さい

地震のエネルギーは、家の質量に比例して伝わります。つまり家の質量が小さいほど、揺れが小さく、地震に強いと言うことができるのです。建物の質量は、使われている建材によって変化します。鉄骨やコンクリート造は重く、木造が最も軽いため、質量だけで考えると、木造建築が地震に強いと言えるのです。ただし、質量が小さくても地盤が緩かったり形が複雑だったりすると、地震に弱くなります。

高さが低い

ビルなど背の高い建物で地震を受けると、上の階ほど揺れが大きいことを経験された方も多いと思います。高さのある建物ほど揺れやすくなるのです。一般住宅でも同じことで、2階建てよりも3階建ての方が揺れの影響を受けやすくなっています。できるだけ高さが低い方が、揺れにくいため、一般住宅においては平屋が地震に強いのです。ただし、地盤や建物の構造によって強度が変わるため、高さだけで判断することはできません。

地盤が強い

地盤の強さはとても重要です。地盤の強い土地に家を建てれば、地震に強い家ができます。反対に、地盤が緩い土地に家を建てれば、揺れが起きた時に家を支えきれず倒壊したり沈下したりする恐れがあるため、地震に強い家づくりは、土地探しから始まっていると言っても過言ではないのです。なるべく最初から地盤の強い土地を選ぶことで、余計な費用をかけずに地震に強い家を建てることができます。

地震に強い家の見極め方

一般的に地震に強い家と判断する際のポイントを4つ紹介していくので、ご自宅や購入予定の物件がどの程度耐震性能があるのか見極めていきましょう。

地震対策と耐震等級

住宅に施されている地震対策と耐震等級を確認しましょう。耐震基準を満たしていれば、ある程度の耐震構造を備えていますが、加えて耐震等級が2級以上であれば、長期優良住宅級の性能であることを判断する材料となります。さらに、住宅性能評価書を確認できれば、地震に対する住宅の性能を一目で確認することができるので非常に便利です。住宅性能表示制度は2000年4月から始まったため、古い建物の場合は評価書がない場合もあります。

実大振動実験の実施有無

実大振動実験を行っている建築業者かどうかも地震に対する耐性を見極める材料となります。実大振動実験は、建物の耐久性を調べるために、過去の災害と同じレベルの地震によるテストを行うものです。例えば、DAIKENでは自社の耐震ボード「ダイライトMS」の耐震性をテストするために実大振動実験を行っており、様子を公式サイトで公開しています。実験により、ダイライトMSは筋交い工法よりも優れた耐震性を備えていることがわかったのです。実験を行い、結果を公表している場合は信頼のおける証拠と言えるでしょう。

ダイライト - 耐震実験

構造と工法

| 構造 | 工法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 木造 | 在来軸組工法 | 柱・梁・筋交いなどを組み合わせて骨組みを作る工法で設計の自由度が高い |

| 枠組壁工法 | 枠材に木製パネルを組み合わせた「面」を基本にする工法で耐震性に優れる | |

| 木質パネル工法 | 壁だけでなく床などの構造体をあらかじめパネル化し、現地で組み立てる工法で、耐震性に優れ、短期での建築も可能 | |

| 鉄骨造 | 鉄骨軸組工法 | 鉄骨でできた柱・梁・筋交いなどを組み合わせて骨組みを作る工法で設計の自由度が高い |

| 鉄骨ラーメン工法 | 鉄骨でできた柱と梁を溶接などで接合し、強力な枠組みを形成する工法で設計の自由度が高いがコストが高め | |

| RC造 | 壁式工法 | 柱や梁などの骨組みを排し、壁や床などの面だけで構成する工法で構造上ある程度の壁量が必要 |

| ラーメン工法 | 柱と梁を溶接などで接合し、強力な枠組みを形成する工法で壁式工法より設計の自由度が高い |

構造と工法によっても、耐震性が異なります。同じ木造構造でも耐震性が変わるため、ご希望に合ったものを選ぶようにしましょう。

基礎工事

基礎工事がどのように施されたかによっても、耐震性は変わります。2種類の基礎工事について解説しますので、それぞれのメリット・デメリットを学んでおきましょう。

布基礎

布基礎は点や線で支える構造になっています。逆T字の形状のコンクリート基礎の上に建物を建てるのです。点で支える分、面で支えるベタ基礎よりも低コストで施工できますが、耐震性に劣るというデメリットがあります。

ベタ基礎

鉄筋コンクリートを床下の全体に流し込むタイプの基礎です。コンクリートによって分厚い面が形成され、建物を強力に支えることができるため、耐震性に優れています。コンクリートの厚みによって強度が変わるため、地盤や住宅の状態に合わせた選択が必要です。また、鉄筋コンクリートの量が多くなるので、コストアップする傾向にあります。

DAIKENの木造軸組工法におすすめ地震対策建材

地震に強い家を建てる上で欠かせないのが、地震対策建材です。DAIKENでは以下の地震対策建材を扱っていますので、木造軸組工法の新築や中古物件リフォームにお役立てください。

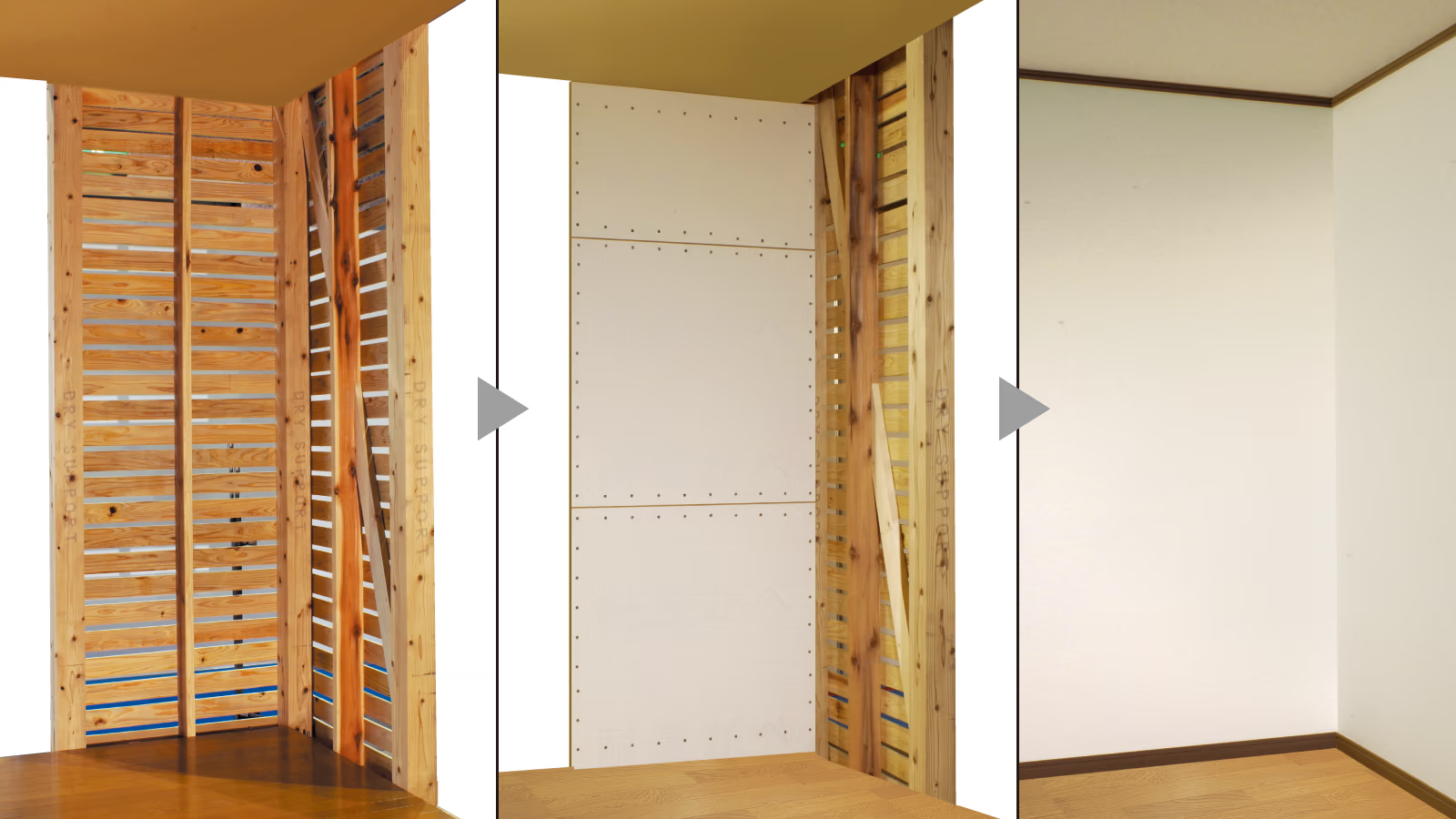

ダイライトMS

ダイライトMSは、外壁の内側に張る耐力面材です。地震の衝撃を壁全体で受け止めて分散させるため、強度の高い住宅を実現します。DAIKENが行った比較実大震動実験結果によると、ダイライトMS設置時の住宅変形量は、筋交いの場合の3/4に留まり、柱や梁といった建物の中枢部分への損傷は見られませんでした。また、防火性能や防腐性、防蟻性にも優れています。

ダイライトMU

建物の内側の壁の下地として貼る耐力クロス下地材です。建物にかかる横方向への力に耐える強さを表す壁倍率は2.4倍となっており、筋交いレス工法でも優れた耐震性を備えています。筋交い工法は強度を高める反面、凸凹の多さから断熱材の効果を十分に発揮できないデメリットが生じますが、ダイライトMUは欠点を払拭しながら、高い耐震性を発揮します。

ダイライト耐震かべ かべ大将

住宅の強度をアップすることができるリフォーム向け耐震改修キットです。1981年6月以前の旧耐震基準で建てられた中古物件にお住まいの場合は、現在の耐震基準に合っておらず、地震に対する脆弱性が高くなっています。耐震リフォームを行うにしても、予算の都合でなかなか踏み切れないという方に、DAIKENのかべ大将はおすすめです。筋交いなどで耐震補強をした場合と比べて、材料費と施工コストは約30%減。床や天井もそのままに、大掛かりな工事不要で、住まいの耐震性アップできる点が魅力的です。

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。