畳の張替え、交換の時期の目安とは?

張替え方法や畳の種類の違いって?

畳の張替時期の目安

| 新調 |

| ↓ 約4~5年 |

| 裏返し |

| ↓ 約4~7年 |

| 表替え |

| ↓ 約10~15年 |

| 新調 |

畳の張替えには、3種類の方法があります。新しい畳で最初の裏返しを行う時期は、平均で5年程度、さらに4年~7年で表替えを行うのが相場と言われています。この工程を経てから10年~15年経過したら、新しい畳への全交換の時期です。畳の寿命は10年~15年ほどですが、お手入れ次第で40年~50年使用できるともいわれています。

畳の張替えについて、種類と違い

| 新調 | 畳表、畳床、畳縁のすべてを交換 |

|---|---|

| 裏返し | 畳表を裏返しに貼りなおす、畳縁は新しいものに交換 |

| 表替え | 畳床を残したまま、畳表と畳縁を新しいものに交換 |

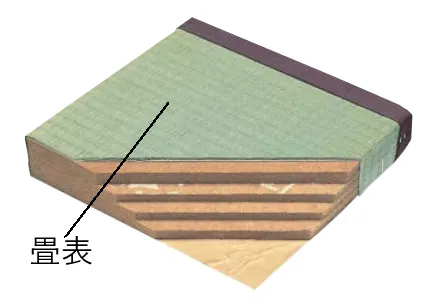

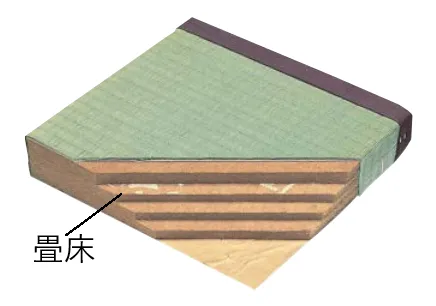

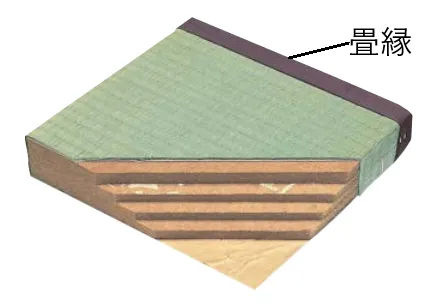

畳は、イ草の茎をゴザ状に織った「畳表」と、乾燥ワラを何重にも合わせ圧縮した「畳床」、「畳縁」と呼ばれる畳の縁に縫い付けられた生地の3パーツで構成されています。また、畳床は近年では木質繊維板をウレタンフォームなどと組み合わせた複合品もあります。

畳表は、日光による日焼けやスレなどで劣化が現れる5年程度を目途に、裏返しにすることで、未使用の裏側を畳面として使用できます。両面を使用し10年~15年使用すると、畳表、畳床、畳縁も交換する畳の新調時期を迎えます。

張替え前に抑えておきたい畳の構造

前述でも畳を構成する3つのパーツについて触れましたが、ここではさらにそれぞれのパーツの特徴や役割などについて詳しく見ていきましょう。

畳表

畳表は、綿や麻の経糸にイ草の茎を織り込んで作られています。イ草は断面がスポンジ状で、通気性や保温性にも優れ空気の浄化効果が高いため、高温多湿の日本風土に適した素材です。また、イ草がもつ独特な香りには、リラクゼーションだけでなく、集中力を持続させる効果も研究結果で明らかになっています。

畳表は、イ草の色沢、色調、長さなどさまざまな規定項目により品質が等級化されています。国産のイ草は、低温で長時間乾燥を行うため、光沢のある耐久性に優れた製品として長く愛用されています。最近では、和紙や樹脂などを原料としたダニやカビに強く撥水性や耐変色を強化した製品も多く開発されています。

畳床

畳床とは、本来稲わらを何層にも重ね圧縮した畳の土台になる部分で、最近は、資源不足や軽量化へのニーズから木質繊維板やポリスチレンフォームなどを利用した製品もあります。畳床は、5~6センチの厚みがあり床下からの熱気や冷気を遮断し、室内の温度調節の役割を担っています。

藁を使用した畳床は、防音性や復元性にも優れ、特級に指定される高品質畳床は茶室の和室などに使用され、1673年当時の畳が現存する寺院も存在するほどです。近年では、主に木質繊維板やポリスチレンフォームを挟んだ畳床が主流で、ワラ100%素材よりも軽量でダニが発生しにくく、耐久性にも優れた製品として多く出回っています。

畳縁(畳べり)

畳縁は、畳の側面を覆うように縫い付けられた生地部分で、畳表の角同士の摩擦を防止したり、隙間を埋めたりする役割があります。畳縁は、本来綿や麻などの織物生地が主流でしたが、近年では安値で模様の柔軟性やカラー加工しやすい化学繊維の製品が多くみられます。

畳縁はその昔、模様により身分象徴としての意味を持った時代もあり、補強などの構造的な機能だけでなく、絹糸などを採用した高級装飾として珍重されていた歴史があります。最近の製品は、畳表と同系色やカラーバリエーションなど豊富で、インテリア性が非常に高くなっています。

畳の種類ごとの張替えにかかる作業日数

畳の張替えの種類を前述でご紹介しました。ここでは、実際の作業に要する日数について詳しく見ていきましょう。

畳の新調にかかる作業

畳の新調では、畳表、畳縁、畳床の寸法を測りすべて新しい製品と交換するため、作業に時間がかかります。施工に要する日数は、2日から長くて10日程度で、通常は古い畳を残したまま、出来上がった新調畳と完全に入れ替える作業です。

| 作業日数 | 2日~10日 |

|---|

畳の裏返しにかかる作業

畳表の裏面を表に張り替える作業で、畳縁が劣化していればこの時に交換が必要です。作業は、畳を業者の工場などへ持ち帰って交換するのが一般的で、通常全日あれば完了します。

| 作業日数 | 半日~1日 |

|---|

畳の表替えにかかる作業

畳の表替えは、通常畳を両面使用した後に行う作業です。畳表と畳縁を交換しますが、畳床は既存のものを使用します。畳の裏返しとほぼ同じ作業内容になるため、施工は全日あれば完了します。

| 作業日数 | 半日~1日 |

|---|

畳を張替えるならどの季節がおすすめ?

畳の張替えは、劣化のタイミングだけでなく季節によっても適切な時期があります。畳の張替えによる季節別メリットや、一般的な張替えの動機について見ていきましょう。

春

春は、引っ越しのシーズンで畳の新調や張替えが多くなる時期です。国産のイ草は、6月から7月に最盛期を迎え、乾燥させた新イ草が出回るのが11月ごろになります。畳屋さんによっては、さらに半年ほど寝かせて使用するところも多く、春は新調畳が出回りやすい時期といえます。畳のすがすがしい香りがフレッシュな生活環境を演出してくれることでしょう。

夏

梅雨明けからお盆くらいにかけて、畳の張替えが多くなります。これは湿気の多い梅雨を避けて発注する人やお盆の機会に合わせる家庭があるからです。新しいイ草は、3年目くらいまでは、特に栄養分が多く、湿気によるカビが発生しやすくなります。畳の新調は湿気の多い時期を過ぎてから行うのがベターでしょう。

秋

秋は、雨が少ないため畳の張替えに適した季節です。秋に畳の張替えを行うことで、夏のうちにたまった床下の湿気などを改善する効果があります。また、冬支度のこたつを出してしまう前や年末のあわただしい時期に入る前に、畳のお手入れができるのもメリットです。

冬

空気が乾燥している冬は、畳の張替えがおすすめのシーズンです。畳の張替え中に床板を乾燥させることもできるため、家全体の通気面でも非常にメリットがあります。年末年始を避けた2月は、畳店の閑散期でもあるため発注しやすいタイミングといえるでしょう。

畳の交換・張替え時の後悔を防ぐ! 事前の確認事項

畳の張替えは、劣化のタイミングだけでなく季節によっても適切な時期があります。畳の張替えによる季節別メリットや、一般的な張替えの動機について見ていきましょう。

賃貸物件の畳の交換・張替え費用負担者

国土交通省の賃貸物件に関するガイドラインでは、経年劣化や摩耗など通常使用の範囲で畳が傷み、交換・張替えをする際には、借主が費用を負担しなくてもよいことになっています。特に汚れていない畳を次の入居者のために表替え、裏返しをする場合でも、貸主が費用を払います。例えば、住んでいて日が経つうちに畳の色が褪せてきた、けば立ってきたとします。その際の表替えの費用は、貸主が負担するのがガイドラインに沿った考え方です。

一方で、借主側による故意・過失によって畳の交換・張替えが必要になったときは、借主側が費用負担しなければならないケースも出てきます。例えば窓を閉め忘れたまま出かけ、大雨で畳の色が変色してしまったとしたら、借主の過失として畳の表替えの費用負担が生じる可能性があります。

ほかにも、特約に畳の交換・張替え費用を借主の負担とする旨が書かれている場合もあります。本来、貸主がすべきことが借主負担として特約に盛り込まれている場合は、裁判で無効になることが多いです。ただし、中には認められるケースもあります。例えば平成7年仙台簡易裁判所では、畳の表替え費用請求の特約が認められています。特約の成立には貸主と借主の合意が必要なので、畳の交換・張替えで不利益を被らないためにも契約書は最初にしっかり読んでおくことが大事です。

火災保険の範囲

畳が傷んだ原因と損傷の程度によっては、火災保険が下りる場合があります。

火災保険は、建物と家財に分けて補償対象を区別します。家財補償は「オプション契約だから選択していない」という人もいるかもしれませんが、実は畳は家財ではなく建物のカテゴリーで補償されます。

洪水、台風で起こる「水災」、給水設備の事故や上の階からの水漏れによって被害を受ける「水濡れ」の補償を契約内容に含めていれば、損傷の程度が補償基準に達した際に畳の交換・張替え費用に保険が下りる可能性があります(ただし、火災保険では経年劣化・カビなど、自然に発生する損害は補償されません)。

「火災保険=火事に使うもの」と思い込んでいると、畳の交換や張替えなど保険金の請求漏れが発生してしまうかもしれません。

偶発的なことが原因で畳の交換・張替を行う場合は、一度火災保険契約の内容を見て、保険金が請求できないか確認してみましょう。

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

おすすめのDAIKEN製品

-

緻密でシンプルな美しい織り目が魅力です。

細目に織り込んだ斬新なデザインが印象的。従来の和室もモダンな印象に生まれ変わります。

畳:ダイケン健やかおもて 清流 〈14灰桜色(はいざくらいろ)〉

この製品詳細を見る -

3色の緯糸で編んだ、自然感のある畳おもてです。

稲穂が風に揺れる様を表現したモダンな織り目。部屋のイメージを一新します。

畳:ダイケン健やかおもて 穂波 〈03灰桜色×乳白色×銀鼠色(はいざくらいろ×にゅうはくしょく×ぎんねずいろ)〉

この製品詳細を見る -

洋間にも合う、ラグのようにモダンな印象。

水面を表現した個性的でモダンな織り目。光の当たり具合により、表情が豊かに変化します。

畳:ダイケン健やかおもて 小波 〈14灰桜色(はいざくらいろ)〉

この製品詳細を見る -

小粋でモダンな市松模様が魅力です。

和でも洋でもどちらの空間にも調和するデザインで個性的なインテリアを創造します。

畳:ダイケン健やかおもて 銀白 市松 〈03栗色×胡桃色(くりいろ×くるみいろ)〉

この製品詳細を見る