RC造マンションでの騒音対策

マンションでも使える 騒音対策グッズのタイプ別おすすめ7選

騒音とは?

「騒音」は音の一種で、音の中で不快と感じる音や、邪魔な音のことをいいます。同じ音であっても、人により不快と感じるかどうかは違いますので、音を出している人にとっては「騒音」でなくても、近隣の方にとっては「騒音」になることがあります。

また、住んでいる環境や時間帯によっても「騒音」の聞こえ方は異なります。

例えば隣戸からの生活音を「騒音」とした場合、閑静な住宅街のマンションでは昼夜問わず部屋の中がかなり静かなので、部屋の中でテレビなどを付けていない場合は隣戸の掃除機や洗濯機などの機械音や扉の開閉音などの生活音が聞こえてくる場合もあります。

このように、「騒音」かどうかは人によっても異なりますし、状況によっても異なります。周囲の音が「気になる」「うるさい」と感じると同時に、自分が出している音が周囲の人の耳障りになっていることもありますので、周囲に配慮しながら暮らすことが大切になります。

「騒音」の原因となる音の伝わり方

音の伝わり方は2種類あります。「騒音」がどんな伝わり方をしている音かを理解することで、有効な対策がしやすくなります。

1.固体伝搬音

固体伝搬音は、床や壁など固体を伝わって聞こえてくる音の事です。

上階の歩行音や、椅子などの家具を引く音、物を落とした音が主に「固体伝搬音」になります。

固体伝搬音は、音を伝える固体の密度が高いほどよく伝わる性質があります。その為、コンクリート造のマンションでは遠くの住戸で発生した固体伝搬音が躯体を伝わって聞こえてくるといった現象が起きます。

1階に住んでいて2階の住人の足音がうるさいと思っていたら、実は2階は空室で3階の住人の足音だったということが起きるのは、固体伝搬音が原因です。

固体伝搬音を軽減するには、音を発生させている音源と固体の間に防振ゴムや制振マットなどの振動の伝搬を絶縁させる素材を入れることが有効です。

身近な例をあげると、洗濯機と床の間にゴムを挟む対策が固体伝搬音の対策になります。

※固体伝搬音にも様々な種類があります。音源によって有効な対策は異なりますのでご注意ください。

2.空気伝搬音

空気伝搬音は、空気中を伝わって耳に届く音のことです。

テレビやスピーカーから発せられる音や人の話し声、すき間風の音などが含まれます。

空気伝搬音は空気を震わせて伝わる音なので、重い材料ほど音を通しにくくなります。

そのため、隣戸の住人のテレビの音や話している声などは、木造よりもコンクリート造の方が聞こえにくくなります。

空気伝搬音を小さくする対策としては、建材の重さを増やす(木造であれば遮音シートや遮音マットを追加する)、すき間を無くす(コーキングを充填する)などが有効です。

ただ、コンクリート造のマンションの場合は、元々の躯体がかなり重くすき間もないため、躯体と壁間に空気層を設けるなどの工事方法が重要になります。

また、空気伝搬音の対策で注意が必要なのは、音は色々な方向から回り込んで伝わってくるので、壁の一部や床だけなど部分的な対策では、対策していない部分から音が回り込んでしまって効果が出ないことが多いため、音源全体を囲って対策する必要があります。

よくある騒音の原因例3選

マンションのトラブルで多いのは騒音問題ですが、騒音の原因は様々です。

日常的な生活音と思っている音が、第三者にとっては騒音になる場合があります。

よくある騒音の原因は主に以下の3つになります。簡単な対策例と併せてご紹介します。

1.足音などの生活音

マンションの騒音トラブルで最も多いのは、上階からの足音などの生活音です。

普通に歩いているつもりでも、自分が想像する以上に下階に伝わっている可能性があります。

足音などの上階の床から下階に伝わる音を「床衝撃音」といい、「軽量床衝撃音」と「重量床衝撃音」があります。

「軽量床衝撃音」は、スプーンを落とした時のカチャンという音や、スリッパで歩いた時のパタパタといった比較的軽い衝撃の音のことです。対策としては、床の表面にクッション性のある柔らかい素材(厚手のカーペットやマットなど)を使用することで衝撃が吸収されて「軽量床衝撃音」が軽減されます。

「重量床衝撃音」は、重い物を落としたドスンという音や、子どもが飛び跳ねたり走り回るときに発生するドタバタという重い衝撃の音のことです。

特に子どもが廊下を走る音や家の中で飛び跳ねる音は下階や隣戸との騒音トラブルの原因としてよくある音です。

「重量床衝撃音」は、「軽量床衝撃音」対策の様に床の表面にクッション性のある柔らかい素材を使用しても、クッションを潰して躯体まで衝撃が伝わってしまう程の大きな衝撃が生じているので、あまり効果がありません。

大きな衝撃を受けても躯体自体が振動しない様に頑丈な造りにするなど、マンション側の構造次第になってしまうので、後からの対策が難しい音になります。

2.生活家電による騒音

洗濯機や掃除機などの家電の稼働音は、思った以上に隣戸や下階に伝わっている場合があります。

例えば洗濯機ですと、洗濯機そのものから発生している空気伝搬音だけではなく、洗濯機の振動が床に伝わり固体伝搬音として近隣住戸に伝わって「騒音」になる場合もあります。

テレビやスピーカーの音も設置方法や使用機器によっては躯体に振動が伝わってしまい近隣住戸に固体伝搬音として伝わってしまう場合もあります。

これらの固体伝搬音を伝えないようにするためにも、洗濯機と床の間に防振ゴムを入れたり、テレビやスピーカーを壁や天井に固定する際に防振ゴムを入れるなどの対策を行うことがおすすめです。

3.ペットによる騒音

動物の鳴き声も騒音トラブルの原因として少なくありません。

生活家電とは異なり、鳴き声の音量調整や時間の制御はできないので細心の注意が必要です。

ペット可のマンションの場合でも、飼い主が出かけてしまった後に寂しくて吠えてしまう場合もあります。

ペットを飼う際には、事前に近隣住人への説明が必要であると共に、定期的に近隣住人に声掛けをしてみてはいかがでしょうか。

騒音トラブルになりがちな原因3例と簡単な対策方法を挙げましたが、他にも「騒音」は日常にあふれています。自分が発生させる音の種類を見極めて、有効な対策を行って騒音トラブルを回避しましょう。

騒音対策グッズのタイプ別おすすめ7選

部屋に設置する騒音対策製品7選

先ほどは騒音トラブルになりやすい音とその簡易対策方法を紹介しました。

ここからは騒音対策グッズがどんな音に効果があるのかをタイプ別に7種類紹介します。

1.防音マット

市販されている主な防音マットの素材は「発泡系」「フェルト系」「ゴム系」「アスファルト系」の4種類です。防音マットは「固体伝搬音」に有効な対策になりますが、素材によって使用方法が異なりますので、ご注意ください。

- ・「発泡系」「フェルト系」マット

- 床の表面をクッション性のある柔らかい素材にすると軽減される「軽量床衝撃音」に対して有効な対策方法です。

子どもの飛び跳ねやかかと歩きの様な大きな衝撃の「重量床衝撃音」は、クッションを潰して床の躯体にまで衝撃が伝わってしまうので、この対策では大きく軽減出来ません。 - ・「ゴム系」「アスファルト系」マット

- ほとんどの製品が下地用です。マンション用の浮き床や二重床用に使用される材料の一部なので、設置には工事を伴います。床の表面に敷き詰めて使用するとニオイの問題なども生じるので、洗濯機と床の間に入れるなどの部分的な使用以外では、下地にのみ使用されることがほとんどです。

2.防音カーペット

市販されている防音カーペットは、発泡系やフェルト系の防音マットと同様に「軽量床衝撃音」を軽減してくれます。

防音マットとの違いは、カーペットの下地に入れるマットによって、柔らかさを調整できます。

マットを入れれば入れただけ衝撃は緩和されますが、歩行感が損なわれて安全性の問題が生じますので、入れ過ぎにはご注意ください。

3.吸音パネル

吸音パネルは音漏れを小さくする材料ではなく、室内の音の響きをスッキリさせる材料です。

一見、近隣への音対策にはならなさそうですが、最近のマンションは気密性が高く室内で音が響きがちになり、テレビの音が聞き取り難くて音量を上げてしまうことがあります。

その場合に吸音パネルを設置すると、室内の音の響きが改善されてテレビの音がクリアで聞き取りやすくなり、テレビのボリュームを絞ることができる場合があります。

テレビのボリュームを絞ることができれば、隣戸への音漏れも小さくなります。

4.遮音テープ・隙間テープ

窓を開け閉めする際に「軽い、緩い」と感じる場合は、サッシ同士がピッタリ密閉せずにすき間が生じている可能性があります。

隙間があると、外部の音が室内に入り込んだり、逆に室内の音が外に漏れてしまっている可能性があります。

そのすき間を窓用の遮音テープや隙間テープなどで埋めることで「空気伝搬音」を軽減することができます。

5.防音スリーブ

防音スリーブは居室の壁面に設置されている給気口と外部フードを繋いでいるパイプの中に入れる部材です。

給気口は一般的には直径100㎜ほどの穴が開いた状態になっているので、外からの音が入りやすい構造になっています。

その穴にサイレンサー(消音部材)を入れることで、外からの「空気伝搬音」の侵入や室内からの音漏れを低減させます。

※マンションによって壁の厚みや給気口の取付方法が異なります。購入前に必ず挿入可能かご確認ください。また、給気口のパイプ内部もマンション共用部にあたる場合があります。事前に管理組合にご確認下さい。

6.二重サッシ

二重サッシは既存の外部サッシに内窓を取り付けて、窓を二重にする方法です。

サッシとサッシの間の空気層を大きく開けると、より「空気伝搬音」の軽減が可能です。

7.防音ガラス

防音ガラスは、2枚のガラスの間に特殊ガスを入れた空気層を設けたものや、特殊な中間膜を挟んだ製品など様々な種類があります。

窓に使用するガラスを防音ガラスにすることで「空気伝搬音」の音漏れや音の侵入を軽減します。また、二重サッシで使うことでより効果が高まります。

市販されている防音グッズは多種多様ですが、どのような音を対策したいかによって使い分けて有効な対策を行ってください。

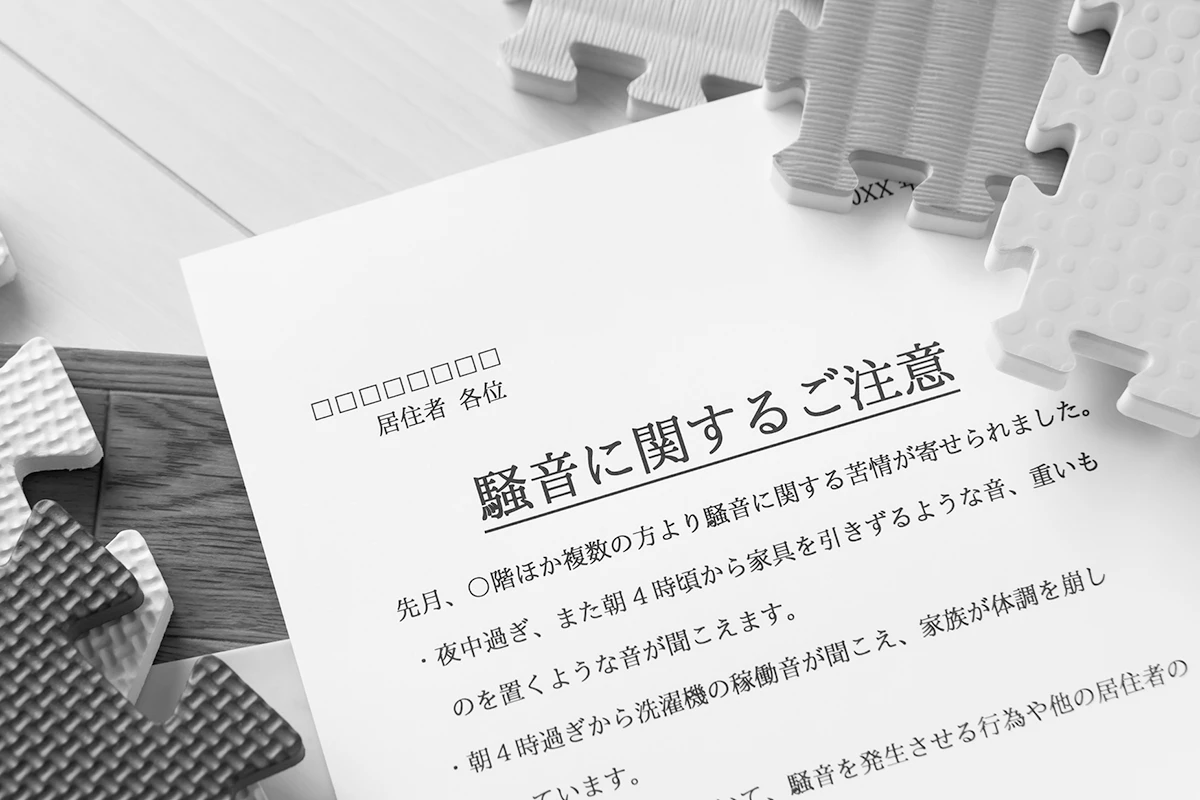

部屋からの音漏れに配慮を 騒音対策グッズ使用時の注意点

騒音対策グッズを使っていても、クレームから逃れられるとは限りません。ここでは騒音対策グッズを使う際の注意点について解説します。

騒音対策グッズの効果が本当にあるのかを確認する

部屋からの音漏れ対策として、いろいろと騒音対策グッズで対応したのに苦情が収まらない場合もあるでしょう。

この繰り返しが続くとクレームを言う方、言われる方、双方の悪感情が増幅され、大きな騒音トラブルにつながってしまいます。

先に紹介したように騒音対策グッズには対策できる音に違いがあります。例えば、足音などは重量床衝撃音なので防音マットやカーペットを敷いても効果がありません。また騒音対策グッズを取り入れた後も本当に防音できているのかどうか確かめる必要があるでしょう。

部屋からの音漏れ対策 普段からの生活態度にも注意する

騒音対策グッズは対策できる音に限りがあり、どんな音でも100%防げるわけではありません。度が過ぎた騒音や常識外れの行為を繰り返せば、騒音対策グッズを使っているか否かに関わらず苦情につながるでしょう。特にマンションは音が漏れやすいので注意です。例えば、真夜中に大音量でテレビを見たり、子どもが走り回っても注意しないなどです。日頃から部屋から音漏れがしていないか気配りをもって日々の生活を送ることが何よりの騒音対策になります。

常識を持った気遣いができているかどうかは、隣人からのクレームが訴訟に発展した時にも重要になるでしょう。

参考になるのが、マンションの騒音被害による損害賠償請求が認められた判決(平成19年東京地裁)です。この裁判はマンションの下の階に住む住民が、上の階に住む被告長男の騒音に悩まされて起こしたものでした。

判決では、次のような点が述べられています。

・上の階に住んでいる被告は床にマットを敷いたもののその効果が明らかでないこと

・夜間や深夜、被告は原告宅に騒音が及ばないように長男をしつけるなどし、誠意ある対応をするのが当然であること

参考:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/035354_hanrei.pdf

この判決からは、騒音対策グッズを使った後の効果を確かめること、普段からの生活態度にも注意して部屋からの音漏れ対策に配慮することの大切さが伝わってきます。

騒音トラブルに巻き込まれた時の対処法

最後に、もし対策をしていても騒音トラブルに巻き込まれてしまった時は、直接当事者同士で話をするのではなく、管理会社や管理人へ相談しましょう。

隣人トラブルは後の人間関係にも影響を与えます。特に顔見知りでない場合は危険性が伴う可能性もあるため、直接の話し合いは可能な限り避けて下さい。

※ここに掲載されている情報は2024年6月時点のものです。本コラムは一般的な騒音対策グッズについての記事です。DAIKENの取り扱い製品ではありませんので、予めご了承ください。

おすすめの関連コンテンツはこちら

関連記事コンテンツはこちら

- 防音建材・音響製品の住宅リフォーム施工事例

-

マンション

居室(防音室)

しあわせを奏でる家

一戸建て

その他

これからはこの場所で・・・ 頑張る自分へ元気と勇気を与えるリフォーム