地震に備えて今やるべきことは? 急な地震に対する対策4選(自宅編)転倒防止グッズも紹介

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

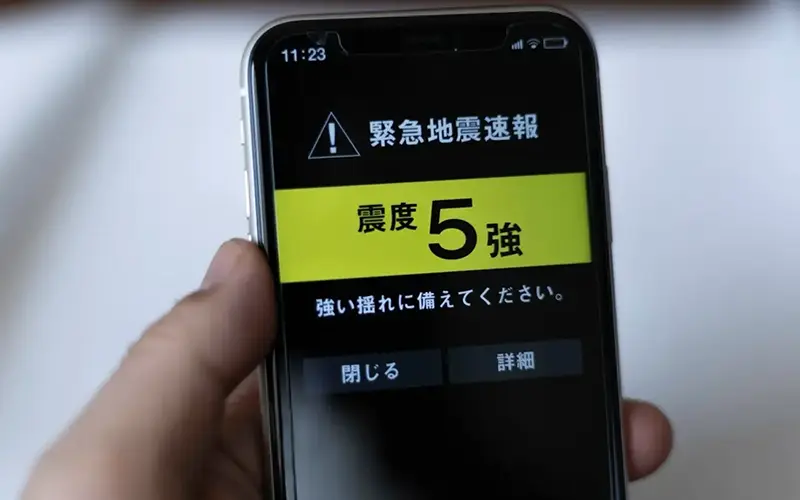

地震への備えはできていますか? 日本に暮らしている限り、いつどこで地震が起きてもおかしくありません。家具の転倒防止や対策グッズ、地震が起きた際の行動や、避難所暮らしに備え知っておきたいことなどをご紹介しますので、いざというときに備えておきましょう。

自宅で地震への備え・対策が必要な理由

地震は予期せぬタイミングで発生する自然災害であり、日本は世界でも有数の地震国です。災害に対応するために地震予測技術は進化していますが、残念ながら現在でも完全な予測は不可能といえます。

日本に暮らす私たちにできることは、万が一の状況に備えて地震への対策や二次災害への備えを常日頃からしておくことでしょう。

●日本でよく起こる地震の種類

日本で起こりやすい地震として、「プレート境界型地震」「内陸型地震」「火山性地震」が挙げられます。

地球の表面は複数の岩盤プレートで覆われています。別々の岩盤プレート同士が接している場所で起こる地震を「プレート境界型地震」と呼び、日本で頻繁に発生している地震の種類です。また、陸域の浅い地震である「内陸型地震」は比較的小規模なものが多いのですが、予測が難しく被害が大きくなりやすい特徴を持ちます。そして「火山性地震」は比較的揺れは小さいものの、大規模な噴火の前兆となることも。

このように、地震の種類によって発生原因と影響は異なります。

●地震が日本で発生しやすい原因

日本で地震が発生しやすいのは、日本周辺にある岩盤プレートの動きによるものです。

日本周辺には、陸のプレートであるユーラシアプレートと北アメリカプレート、海のプレートであるフィリピン海プレートと太平洋プレート、この4つのプレートの境界があります。

海のプレートは1年に数cm単位でゆっくりと移動し陸のプレートの下に沈み込みます。陸のプレートの境界もそれに引きずられますが、時折反動で跳ね上がります。その際に地表を大きく揺らし、これが地震となります。

このプレート移動は、陸のプレートの内部で断層運動も引き起こします。これが内陸型地震です。プレート境界型地震よりはエネルギーは小さいものの、多くは地表に近いため、被害が大きくなることもあります。

自宅における地震への備え・対策4選

いつ起こるか分からない地震に備え、自宅でも上記の4つについて対策をしておきましょう。

1. 家具・家電の転倒防止

1995年に発生し、被害総額が約9.6兆円にも達した阪神・淡路大震災では、多くの人が就寝中である早朝に発生したため、亡くなられた方の死因の過半数が家屋や家具・家電の倒壊による窒息や圧死でした。

家具や家電が転倒・落下するリスクを減らすには、まず家具・家電の固定を行いましょう。

現在では、様々な耐震グッズが市販されているので、それぞれの家具や家電に合ったものを利用しましょう。家具・家電の中で、優先して行うべき転倒防止対策をご紹介します。

●転倒・落下対策をしておくと良い家具・家電

・本棚

倒れてくると大ケガの恐れがある本棚は、家具転倒防止グッズを取り付けましょう。突っ張って固定するタイプや、壁に固定するタイプがあります。

・テレビやデスクトップパソコン

倒れて破損しないよう、耐震マットや耐震ジェルで固定して対策をします。転倒の危険を完全に防ぐことはできませんが、転倒のリスクは大幅に下がります。

・照明

照明はしっかりと固定し、はずれないように対策しましょう。吊下げ式のものは同色の飾りチェーンなどを使い、3または4方向への連結をおすすめします。

・食器棚

食器棚は大きく重いうえに、転倒してしまうと中の食器が割れて危険ですし、避難経路を防ぐ場合もあります。家具転倒防止グッズを取り付け、扉がある場合は扉開き防止具を取り付け、扉や引き戸がガラス張りであればガラス飛散防止フィルムを貼ると良いでしょう。

・冷蔵庫

倒れると大ケガをする危険性がある大きな冷蔵庫には家具転倒防止グッズを取り付けましょう。突っ張って固定するタイプや、壁に固定するタイプがあります。

2. 家具の配置確認

家具や家電の配置場所を見直すことも大切です。就寝中に大きな地震が起きたとき、ベッドや布団のそばにテレビや本棚といった重たいものを置いていると下敷きになってしまう危険があります。

・部屋の出入り口付近や通路には家具を置かない

出入り口付近に置いた家具が倒れてドアが開かなくなったり、廊下に置いた家具が倒れて避難経路がふさがれるのを防ぐために、出入り口の近くや廊下に家具を配置しないようにしましょう。

・背の高い家具はベッドや布団から離して設置する

背の高い大きな家具を、ベッドや布団の近くに設置しないようにします。どうしても必要で大きな家具を設置する場合は、枕元を避けるなど工夫をしてケガのリスクを下げましょう。

・重いものは低い位置に置く

重いものを低い所に置き、家具の重心を下げて倒れにくくしましょう。例えば、食器棚では陶器やガラス製の大きくて重いもの、本棚では百科事典のような重い本を下段に入れると、家具全体の重心が下がるので倒れにくくなります。

重いものが高い位置から落ちてくると非常に危険なため、重いものは低いところに置くようにしましょう。

3. 避難経路の確保

・玄関やベランダへの避難ルートに障害となるものを置かない

地震が発生したとき、揺れによって大きな家具や家電が避難ルートを防いでしまう場合があるため避難ルートを避けて家具や家電を配置しましょう。

自分の部屋からどのようにして脱出するか、室内から屋外までの避難ルートを確認しておくことが大切です。可能であれば複数の避難ルートを確保しておくことがおすすめです。

・集合住宅の場合、非常口・非常階段を確認する

ほとんどの集合住宅の場合は、共用部分に非常口や非常階段が設置されています。ベランダは隣家との仕切り板を非常時に破って避難できるようになっていたり、階下へ避難できるよう、避難用はしごが設置されていたりします。

地震後に屋外へ避難をするときにエレベーターを使用すると閉じ込められてしまう危険性があります。非常階段を使ったルートをチェックしておきましょう。

・自宅から避難所までの避難ルートをチェック

自宅近くの避難所や防災拠点を事前に調べておきましょう。分からないときは、お住まいの自治体に問い合わせてください。

4. 避難グッズの準備

自宅が被災したときは、少しでも安全な場所に避難し避難生活を送ることになります。避難時に必要なものを非常用バッグに詰めておき、いつでも使用できるようにしておきましょう。

非常用バッグには大きく3つの種類があります。いつものバッグに入れる「持ち歩き用グッズ」、非常用持ち出しバッグに入れておく「避難用グッズ」、自宅に置いておく「在宅避難用グッズ」。この3点を、取り組みやすいものからつくっておきましょう。

以下はそれぞれのグッズのまとめ方の例です。参考にして準備してみてください。

●持ち歩き用グッズ

持ち歩き用グッズはいつも使っているようなバッグに入れておきましょう。外出時に地震が起きて避難が必要になった場合にも役立ちます。

・いつも使っているバッグに入れておくもの

- 食料(手間なく食べられるチョコレートバーや個包装のアメなど)

- 飲料水(500ml)

- 停電時に必要なもの(現金、小型LEDライト、モバイルバッテリーなど)

- 貴重品(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 個別に必要なもの(コンタクトレンズ、メガネ、常備薬、補聴器など)

●避難用グッズ

自宅を出て避難所で生活しなければならなくなった時のために、非常用の持ち出しバッグを用意して必要なものを入れましょう。量の目安は人命救助のリミットとされている3日分の食料や生活用品です。

・非常用の持ち出しバッグに入れておくもの

| 必需品 |

|

|---|---|

| 身を守るもの |

|

●在宅避難用グッズ

自宅の損壊の程度によっては、避難所ではなく自宅で避難生活を送るケースもあります。その時に必要となる在宅避難用グッズはこれまで3日分の備蓄が望ましいといわれていましたが、高層マンションでの電気システムの水没で復旧までに時間がかかったことから、近年では7日程度の備蓄が推奨されています。

用意したグッズを同じ場所に置いておくと、家屋が損害を受けた場所によっては容易に取り出せなくなるので、在宅避難用グッズはキッチンや玄関など複数の場所に分散させておきましょう。

在宅避難用グッズの例は以下のとおりです。

※あくまで一例です。適宜調整して備えてください。

在宅避難用グッズの必需品

- 水2L×約11本(1人1日あたり約3L、飲料水と調理用水を含む)

- カセットコンロとボンベ×6〜9本程度

- LEDライト、ランタン(1人1灯と1部屋に1灯)

- 電池式モバイルバッテリー(1つ以上)

- 乾電池(単3形の場合)×33本程度

※ライトや使用機器に合わせてサイズと本数を確認する

食料(1人分)

- 乾麺×2袋

- パックご飯×3個

- 缶詰(肉・魚)×9缶

- レトルト食品(カレーなど9個、パスタソース3個など)

停電対策

- 簡易トイレ×56個(1人1日あたり8回程度)

- 手回し充電ラジオ

- カセット式のストーブやカイロ

- 乾電池式の充電器

地震に備えておくものとして、ポータブル電源は買うべき?

●ポータブル電源は防災対策として必要か?

地震に限らず、災害時の備えとして注目されているポータブル電源ですが、買うべきなのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。在宅避難時の停電対策を検討しているのなら、ポータブル電源は心強い存在です。

例えば、安否確認や情報収集をする際に必要なスマートフォンは、電気がなければ動きません。スマートフォンの充電だけならモバイルバッテリーでも良いのですが、大型の電化製品を動かせるAC出力可能な大容量ポータブル電源があると、より安心です。

照明器具や冷蔵庫など、日常生活を送るうえで不可欠な電化製品も電気がなければ動きません。

ポータブル電源の多くはコンセントからだけでなく、ソーラー充電ができます。しかし、ソーラーパネルとポータブル電源には相性の問題があるので、2つの製品はセットで購入することをおすすめします。

●ポータブル電源のデメリットは?

地震対策としてポータブル電源を買うべきか迷う要因の1つに、価格の高さがあるかもしれません。ポータブル電源は10万円前後の高価な商品が多く、中には20万円以上するものもあります。アウトドアなどで活用する機会あれば別ですが、日常的には使用頻度が少ないため、出費に見合わないと感じるかもしれません。

また、自然放電は避けられず、いざ停電になったときに長時間の使用ができない場合がありますので、定期的に充電をしておくことが不可欠です。

さらに家電と出力できる電力がかみ合わず、使用できないケースもあります。

ほかにも、重量があるため移動させるのが大変だったり、処分するのに手間がかかったりする点もあらかじめ知っておいた方が良いでしょう。

ポータブル電源を買うべきか迷ったときは、自分の生活に即して使えるかどうかを具体的に考えましょう。例えば、太陽光で充電した電気を普段使いしたいご家庭や、キャンプを楽しむご家庭なら災害時以外でも有効活用でき、日常的な充電量チェックの習慣も身につけやすいでしょう。

●ポータブル電源の選び方

ポータブル電源を選ぶときは、使う予定の家電がそのポータブル電源で使用できるのか、また使用できるとすれば何時間ほど動かせるのかを確認しましょう。大容量であるほど長時間使えますが、ポータブル電源の出力形式や出力ポート、定格出力と災害時に使いたい家電製品の消費電力などが適合しなければ意味がありません。

また、安全性が高い商品を選ぶことも重要なポイントです。

火災事故を起こした製品もありますので、防災製品等推奨品マーク(災害時に必要とされる安心で安全な製品を認定するマーク)を目印に商品を選ぶと一定の安全性が確保できます。

電気用品安全法に基づく安全規格(PSEマーク)については、ポータブル電源本体は対象外ですが、充電に使用するACアダプターは対象です。ACアダプターにPSEマークが付いていることを確認しましょう。

日本国内で使う場合は、電圧が100Vのものを購入しましょう。110V、120Vなどの異なる電圧のものは日本国内向けではありませんので注意が必要です。

また、東日本では50Hz(ヘルツ)、西日本では60Hzと地域により周波数が違うため、周波数の切り替えができるものがおすすめです。

さらに、ポータブル電源に搭載されているバッテリーには寿命があるため、長期間安全に使用できる製品を選ぶことが大切です。保証期間やアフターサービスについても確認しておくと良いでしょう。

地震に備えて家庭でやっておくべき大切な行動6選

いつ起こるかわからない地震への備えとして、家族で安否確認方法を決めたり防災マップや避難場所を確認したりしておくと安心です。できることから少しずつ備えを進めましょう。家庭でできる地震への備えを6つ詳しく解説します。

1. 身の安全を守る方法を把握する

地震発生時にどうやって身の安全を確保するか、行動の取り方を確認しておきます。自宅など屋内にいるときに地震の揺れを感じたら、まずは頭部を保護するために机やテーブルの下にもぐり込みます。大きな家具やガラス窓からなるべく距離を取り、落ち着いて行動しましょう。

昨今の地震では、余震によってさらに被害が大きくなるケースも発生しています。地震が収まった後も、余震に備えて安全な場所に留まることが大切です。

また、屋外の海岸に近い場所にいる場合は、すぐに高台へ避難し津波に備えましょう。

| 屋内にいる場合 | テーブルの下に入って頭部を守る |

|---|---|

| 屋外にいる場合 | 倒壊の危険がある建物から離れ、バッグなどで頭部を守る 海岸部にいるときはすぐに離れて高台に避難する |

2. 家族で安否確認方法を話し合っておく

万が一の事態に備えて、家族で安否確認方法を話し合っておきましょう。いざというときは、連絡を取る手段が限られることが多くあります。

家族間で連絡が取れるSNSグループを作成したり、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などを活用したりできるよう、複数の連絡手段を決めておくことがポイントです。緊急時に使用する固定のメッセージを決めておくのも良いでしょう。

また、被災時に家族が同じ場所にいるとは限りません。違う場所にいるときはどこに集合するか、集合場所に行けない距離の場合にはどう連絡を取るかなど、様々なケースを想定して決めておきましょう。

【家族の安否確認に使える連絡手段】

- 災害用伝言ダイヤル「171」

- 災害用伝言板

- SNS など

3. 火災を防ぐ方法や初期対応を確認する

地震発生時は、火災による二次災害が起こりやすいといわれています。地震に伴う火災は、初期対応が非常に重要です。定期的に電気設備の点検を行い、不要な電源はこまめに切るよう習慣づけておくと、火災予防につながるでしょう。

地震が発生した場合は、ガスやストーブなど使っている火をすぐに消し、自身の安全を確保します。もし、火が消えない場合には消火器を使用し、初期消火を試みましょう。消火器を備えておくことはもちろん、使い方の練習もしておくと安心です。

避難する際はガスの元栓を締め、ブレーカーを落としましょう。

4. 地域の防災マップや避難場所を確認する

地域の防災マップや避難場所を確認しておくと、いざというときも迅速かつ安全に行動できます。地域の防災マップをあらかじめ入手し、危険箇所や避難場所を知っておきましょう。

また、避難場所までの経路は危険箇所を避け、複数のルートを検討しておくと安心です。沿岸部に住んでいる場合には、津波のリスクに備えた避難場所を把握しておきましょう。

5. 防災への意識や知識を高める

日頃から防災への意識や知識を高めることは、自分自身はもとより家族を守るためにも非常に重要です。地震の基本的なメカニズムを理解し、家庭における地震対策を学んでおきましょう。避難グッズの準備や地域の防災計画についての理解も必要です。

地域で行われている防災訓練に参加し、身を守る方法や応急救護の方法などを学んで、いざというときに備えましょう。

6. 避難所での生活ルールやマナーを把握する

状況によっては、避難所での生活を余儀なくされる場合もあります。避難所での生活ルールやマナーを知っておくことで災害時のストレスを軽減し、円滑な共同生活を送ることができるでしょう。

避難所では限られた空間と資源を多くの人と共用します。他人のプライバシーを尊重しながら、共用スペースを清潔に保つことが大切です。避難所でのルールやマナーを事前に把握し実践することで、困難な時期を乗り越えることができます。

【自宅の場所別】地震への備え・対策

地震が発生した際に自宅内で起こりうるケガの原因は様々ですが、普段からできる対策で被害を受けるリスクを減らしましょう。

●寝室・子ども部屋の地震対策

寝室や子ども部屋に大きな家具などがあると、揺れにより転倒した際に大ケガを負う可能性があります。家具の配置を工夫したり、アイテムを使って事前に地震対策をしておきましょう。

・背の高い大きな家具の位置を工夫する

背の高い大きな家具を設置しないようにしましょう。どうしても必要で大きな家具を設置する場合は、枕元に置かないようにするなどの工夫をしてケガのリスクを下げてください。

・枕元のライトは充電式のものを採用する

地震が起きた際の停電対策として枕元のライトを充電式にすると緊急時に懐中電灯としても使え、すぐに状況を把握できます。

・ベッドの頭を壁や強い柱に向けて設置する

無防備な就寝中の地震に備えるにはベッドの向きが重要です。ポイントは寝室の中で最も強い柱がある方向に頭を向けること。倒壊した場合に少しでも頭を守ることにつながります。

・ベッドの下に頑丈な靴を置く

大きな地震が発生して、壊れたものが散乱する部屋を裸足で移動するとケガをしてしまう場合があります。すぐに避難できるよう、ベッドの下に安全靴やスニーカーなどの靴を置いておきましょう。

・クローゼットに鍵をかける

地震が発生したときにクローゼットに多くのものを収納している場合は、中のものが散らばらないように鍵をかけておきましょう。南京錠などは普段の生活で手間になるため、自転車の番号式のチェーンなどで簡易的に鍵をかけておくのがおすすめです。

●リビングの地震対策

リビングは普段からものが多くなる傾向があり、激しい揺れが起きた場合に散乱してしまうかもしれません。収納ケースや滑り止めなどを活用して、ものが散らばらない工夫をしましょう。

・滑り止めでテレビを固定する

リビングに設置されているものの中で特に倒れやすいのがテレビです。揺れによって転倒して画面が割れると鋭利な破片が飛び散ってしまうので、しっかりと固定しましょう。

置くタイプのテレビは前側の脚に滑り止めを設置すると、揺れたときに後ろ側に倒れる可能性が高くなり画面が割れにくくなります。

・金具を利用して固定する

背の高い大きな家具を設置する場合は、金具や転倒防止ベルトを使用して家具を固定し、転倒のリスクを減らしましょう。

・重心が下にある家具を設置する

転倒したときのケガのリスクを減らせるよう、家具は高さが低いものを選ぶと良いのですが、収納するものが多くどうしても高くなってしまう場合があります。

腰の位置よりも背の高い家具を使用するときは上段よりも下段に奥行きがあり、重心が下に来るような家具にすると、揺れの大きさによっては転倒のリスクを低減するでしょう。

・本棚に滑り止めを設置する

本棚が倒れないように工夫をしても、収納している本が飛び出してしまう場合があります。棚板に滑り止めを設置したり、本をきっちりと並べて詰めると本が飛び出しにくくなります。

・天井までの高さがある棚を使用する

重心が下にある棚や低い棚を使用するほか、あえて天井まで高さがある棚を使用するのも天井がストッパーとなり倒れにくくなるのでおすすめです。高さが天井まで届かない場合は、箱などで高さを調整しても良いでしょう。

●キッチンの地震対策

通路にものを置いていると転倒につながります。地震や火災が発生したときには、避難経路をふさいでしまうため、キッチンの床にものを置いたままにしないようにしましょう。

以下では、床や作業台の上に置かれたままのものを収納した上での地震対策のポイントを紹介します。

・大きな家電の固定

冷蔵庫や食器棚などの大きく重量がある家具や家電も大きな地震では転倒する場合があります。ビスなどの金具でしっかりと固定しておきましょう。

ビス留めできない食器棚や冷蔵庫は、強力な接着パッドを壁に貼り付けて補強したり、転倒防止ベルトを使用して固定したりするのがおすすめです。

・扉が開かないようにする

地震で大きく揺れたときには、食器棚の扉が開いて食器が飛び出し、散らばってしまいます。

ベビーガードのような扉をロックするアイテムを取り付けておくと、扉が開いてしまうリスクを低減できますが、普段の開閉に手間がかかってしまいます。普段はロックされずに大きな揺れだけに反応して自然にロックのかかる、耐震ラッチや耐震ロックの使用がおすすめです。

・リスクを避けた食器収納

お皿やグラスはたくさん重ねていると不安定になり、地震で揺れたときに食器棚の中で崩れてしまいます。

耐震ラッチをつけて中のものが飛び出すのを避けても、再び扉を開けた際に中の食器が滑りだしてきたり、食器棚の中で割れていたりすることもあるでしょう。

食器を重ねるときには多くても3枚程度に抑えておきましょう。食器を重ねすぎないことは、日ごろの使いやすさにもつながります。

どうしても複数枚の食器を重ねたい場合には、食器の種類ごとにサイズがあったカゴを使ってまとめましょう。

●玄関の地震対策

大きな地震が起きると玄関ドアが開かなくなるおそれがあります。玄関ドアが開かなくなると避難が遅れ、二次災害に巻き込まれる危険性が高くなるでしょう。

玄関ドアが開かなくなる原因は、ドアの枠と扉のバランスが崩れてしまうためです。揺れによってずれが生じ、ドア枠と扉をつなげている丁番が変形するとドアが開かなくなってしまいます。

以下では玄関で行いたい地震への備えを紹介します。

・玄関ドアの近くにものを置かない

玄関ドアの開閉に問題がない状態でも、ガラスが散らばっていたり、ものが倒れてふさがっていると逃げにくく避難が遅れてしまいます。

例えば、自転車やベビーカーのような大きなものや、花瓶などの割れものは玄関ドアの近くに置かないようにしましょう。

シューズクローゼットを併設すると、ベビーカーや自転車など居室内に持ち込みにくいものが収納できます。シューズやブーツなどの靴だけでなく、コートや傘が掛けられるようにハンガーパイプを付けると便利です。

・耐震丁番に変更する

丁番とは枠と扉をつなげている金具のことです。ネジがゆるんだり丁番が曲がったりすると、ドアがスムーズに開きません。取り付け位置が枠と扉で数ミリずれているだけで、ドアが開かないこともあります。

耐震丁番は、通常の丁番とはちがって内部にスプリングが組み込まれている丁番です。一定以上の力がかかるとスプリングが動き、変形に合わせてドアの開け閉めを可能にします。

・耐震枠に変更する

ドア枠といっても種類は様々ですが、ドア枠の中で地震のときに閉じ込められるのを防ぎやすいのが耐震枠です。

枠と扉の間に新しく空間をつくるという仕組みになっており、玄関枠が歪んでも扉が入り込まないようにしてくれます。

耐震枠は、地震が起きても100%ドアが開けられるというわけではありません。しかし、耐震枠だったら開けられたのにと後悔する前に、玄関ドア自体の交換を検討してみましょう。

地震対策グッズを選ぶ際の3つの注意点

1. 耐震強度と耐久年数の確認

地震対策グッズを選ぶ際は、耐震強度と耐久年数を確認しましょう。いつ起こるかわからない地震のために用意するグッズなので、しっかりと効果のある状態でキープすることが大切です。購入したときに記載されている耐震強度や耐久年数に従って、正しく使用しましょう。

2. 自宅の家具に取り付け可能か確認

自宅の家具に取り付けが可能か、地震対策グッズのサイズや素材を確認しましょう。使えないグッズを購入してしまって無駄になったり、本来の効果が得られなくなったりします。

3. 家具とのデザインバランスの確認

地震用グッズはデザインバランスにも注意して選びましょう。地震は突然発生するため、事前に準備をしておくことが大切です。

しかし、いかにも地震対策グッズという見た目のものでは、家具やインテリアとのデザインバランスが悪くなるかもしれません。家具や部屋の雰囲気を壊さないような色柄のものを選んでみましょう。

できることから地震への備えをしましょう

地震に備えて家庭でできる対策や行動について紹介しました。日本は世界でも有数の地震国です。万が一の事態に備え、家具の転倒防止や避難経路の確保、避難グッズの準備をしておきましょう。家族の安否確認方法などを事前に話し合っておき、避難場所についても確認しておくことで、地震が起きた際も慌てずに行動できるでしょう。

DAIKENでは、『かべ大将』など地震や火災対策におすすめの製品をご用意しています。もしものときに備えて、ご自宅の耐震・防火対策をご検討ください。

※ここに掲載されている情報は2025年6月時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

-

監修者

淀川 美和(よどがわ みわ)

株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。

保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級

おすすめのDAIKEN製品

-

地震や火災に強い耐震ボード

高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。・防腐・防蟻性に優れ、寸法安定性・透湿性にも優れた『ダイライトMS』。外壁通気構法の効果をより高める下地材です。また軽量ながら構造用合板(特類)と同レベルの強度を誇るとともに、防火性が高いなど、外壁下地材に求められる多彩なニーズに対応。

・『ダイライトMS』は外壁仕上げ材や断熱材の種類も豊富な防火構造認定や準耐火構造認定も取得(詳細はリンク先の設計施工資料参照)。

・壁倍率2.5倍を取得しています。

※下記画像について:撮影のため、足場や転落防止措置を一部取外しています。

外壁耐力下地材:ダイライトMS

この製品詳細を見る -

地震や火災に強い耐力クロス下地材

『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。

耐力クロス下地材:ダイライトMU

この製品詳細を見る