家を強くする

家を強くする

家を強くするポイント

①建物の構造(外側)を強くする

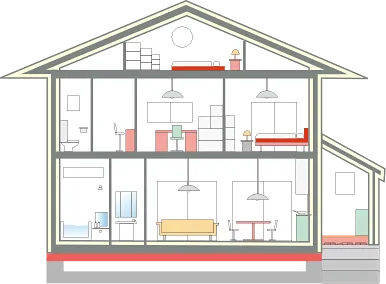

屋根や土台、柱や壁でできている建物の構造(外側)を、地震の揺れに耐えるために強くする必要があります。また、建物が建っている地面そのものも重要なポイントです。

※詳しくは自治体で登録された耐震診断士に相談しましょう。

建物の強さは足下から!

たとえ強い建物を建てたとしても、地盤(深さ100mまでの部分)が軟弱なら地震の揺れに耐えられません。建築する前には必ず地盤調査を行いましょう。軟弱な場合はくい打ちなど地盤改良が必要です。

建物の基礎は、地面全体をコンクリートでおおう「ベタ基礎」がおすすめです。

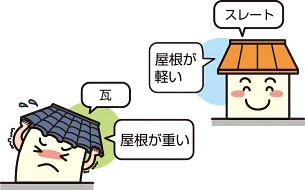

屋根は軽い方がいい!

建物は重心が下にある方が安定します。瓦屋根のように、屋根が重くなると倒壊の原因にもなります。できるだけ、軽い素材の屋根を選びましょう。

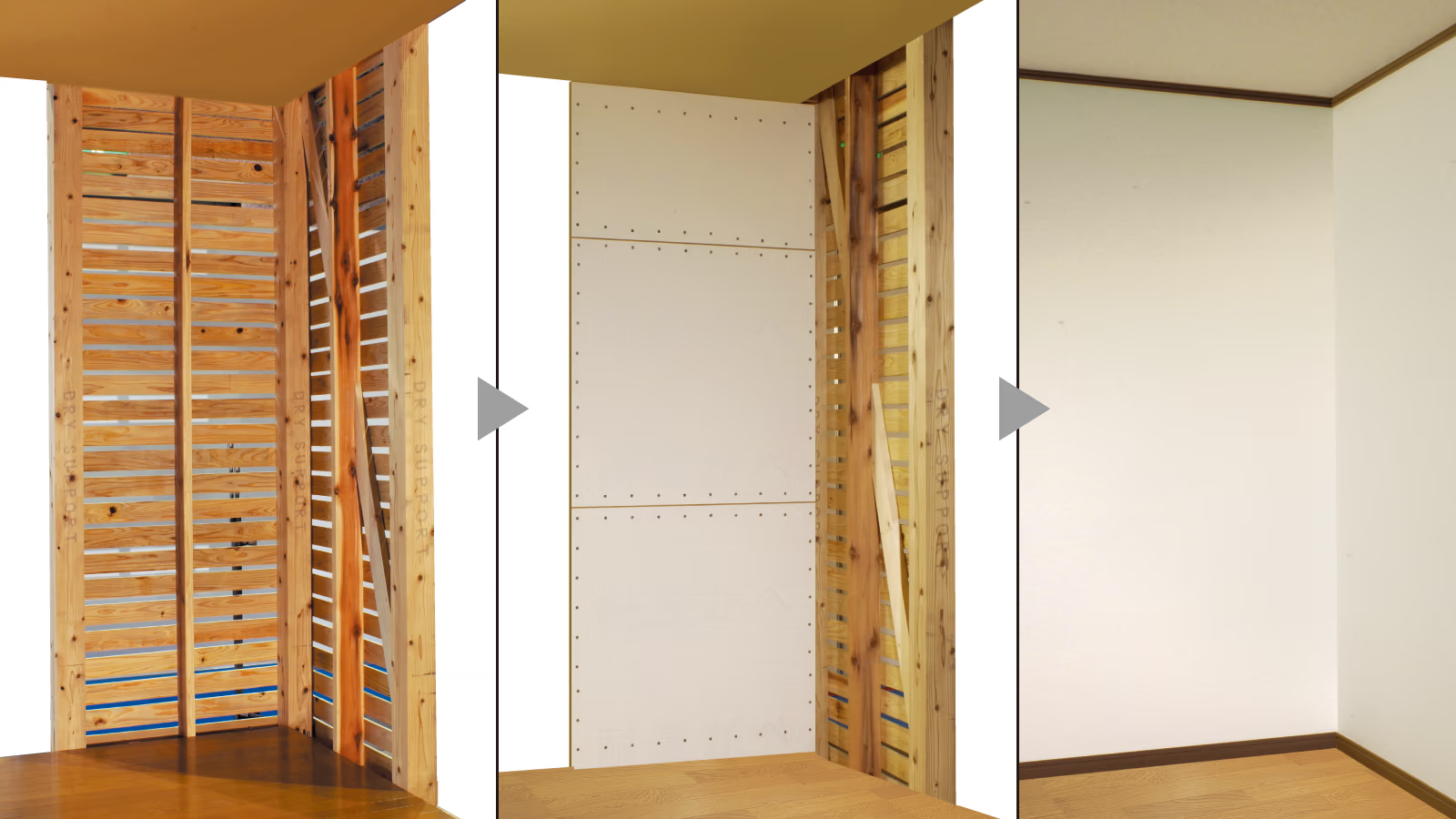

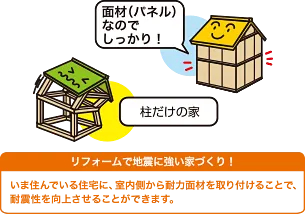

壁が強い建物ほど地震に耐えられる!

木の家は、柱だけでは地震の揺れに耐えられません。最近の木造住宅は、柱と柱の間に筋かいという斜めに取り付ける角材や、耐力面材という柱と柱の間に張るパネルで、建物の強度を確保します。

②建物の内装(内側)を強くする

建物の内装(内側)では、ふだん使っているものが、地震の揺れによって安全をおびやかす凶器に変わってしまいます。きめ細かく配慮する必要があります。

※詳しくは最寄りの消防署に相談しましょう。

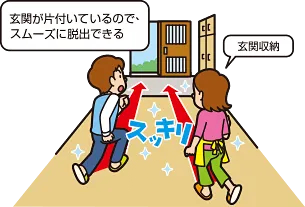

避難通路を確保しましょう!

玄関は大切な避難通路です。スムーズに逃げられるように、ふだんから避難のじゃまになる物を片づけたり、家具の転倒を防ぐ配慮が必要です。

飛び散ったガラスの破片は、素足での避難を困難にします。飛散防止フィルムなど、割れたガラスが飛び散らない工夫をおすすめします。

家具の転倒防止を万全に!

阪神淡路大震災では、家の倒壊だけではなく、家具の転倒による被害が、大きかったといわれています。家族があつまるリビングや就寝する寝室には、できるだけ背の高い家具類を置かないようにしましょう。家具を置く場合には、転倒防止金具などで壁や天井に固定することをおすすめします。

地震の揺れによって扉がひらき、飛び出した物で負傷する危険もあります。勝手に扉が開かない工夫をしておきましょう。

防火はみんなの責任です!

地震の激しい揺れの中では、コンロの火を消すことも難しくなります。ぜひ、火の気がある場所には消火器をそなえましょう。火を使わない暖房器具や自動消火できる機器を選ぶことも大切です。また、いざという時に素早く避難できるよう、火災警報器をそなえておくことも重要です。

地震対策お役立ち製品

関連コンテンツ

- 関連記事コンテンツ

- 地震への備え・対策・大切な行動10選-家具の転倒防止策や必要なグッズを解説

- 地震に強い家の特徴とは?構造や形など様々な観点から解説

- 耐震基準とは?旧耐震から新耐震への改正や確認方法など網羅的に解説

- 耐震補強工事はどのような方法がある?目安や補助金は?

- 住みながら耐力壁(耐震壁)が作れる”耐震リフォーム”! 天井や床を壊すことなく耐震壁を設置

- 耐震・防火は壁材から。”ダイライト”が地震大国日本の家族の安心を支える

- 自宅の耐震対策は大丈夫? 在宅避難も考慮に入れた耐震補強リフォーム

- 複合施設とは? 公共施設における複合化のメリットや防災拠点・フェーズフリーとしての施設設計

- 避難場所と避難所の違いとは? 公共施設にも地域住民が安心して過ごせる耐震性能を

- BCP(事業継続計画)が2024年から高齢者施設で義務化 その内容とやるべきこと

- 防災対策には事前の準備が重要! 子どもを守るための心構えと施設の耐震化

- 地震被害を最小限にするためのヒヤリハット事例と対策! 災害に強い宿泊施設へ

- 採用者に聞く 耐震性が求められる教育施設に、省施工・短工期の『ダイケンハイブリッド天井』

- 地震から子どもを守る! 学校における天井の耐震対策