地震による建物への影響

地震による建物への影響

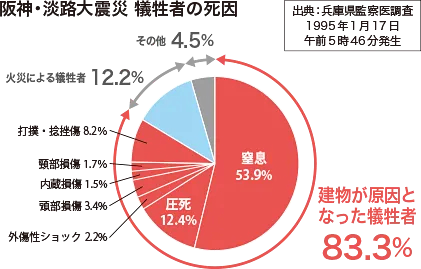

地震による被害で恐ろしいのは、揺れ方により、建物自体が倒れたり、室内で家具や電気製品が転倒・落下することです。また、地震によって火災が発生し、住宅密集地では消火活動が遅れ、多大な二次被害が発生します。

【建物の倒壊】建物の強度が決め手です。

3つの震災、特に阪神・淡路大震災では、倒壊した建物や1階が崩れたり、傾いたりといった建物被害が大量に発生しました。1981年の建築基準法の改正以前に建てられた、従来工法の古い住宅の倒壊率が高かったことも明らかになっています。

なぜ多くの建物が倒壊したのでしょう。

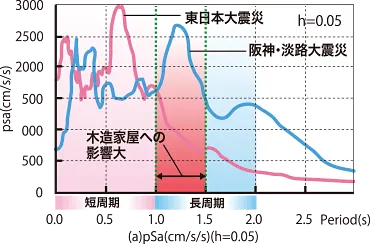

「東日本大震災」の揺れ方は0.5~1秒の間に1回揺れる短い周期でした。一方「阪神・淡路大震災」の場合は1~2秒の間に1回揺れるという、比較的長い周期の揺れ方でした。短い周期の揺れ方は建物への直接被害が小さく、一方長い周期の場合は、建物に甚大な被害をおよぼすと言われています。

長い周期が引き起こす「共振」現象。

建物には最も揺れる固有の周期があります。「阪神・淡路大震災」の場合、1~2秒の間に1回揺れるという地震の周期と、多くの建物、特に木造建物の固有の周期が合致してしまったため、揺れが増幅される「共振」現象が発生し、倒壊に至ってしまったのです。

まだまだ住宅の地震対策は不十分!

東日本大震災では、津波の被害を受けなかった市街地の建物の被害は軽徴でしたが、県別の耐震化率を見ると、宮城県77%、岩手県67%、福島県76%など、東北全県で全国平均の79%を下回っていました(2008年、国土交通省資料)。「建物が壊れなかった、あのくらいの地震では壊れない」という見解は判断を誤ります。

全国には、旧耐震基準で建てられた耐震性の不十分な住宅は、未だ1,000万戸以上存在しています。

【建物の火災】建物の耐火対策が重要です。

阪神・淡路大震災で発生した火災では、火の手の上がった建物のほとんどは倒壊していたため、消火活動の大きな妨げとなりました。その結果、他から火が燃え移る「類燃(もらい火)」や他に燃え移る「延焼」が重なり、被害が拡大しました。

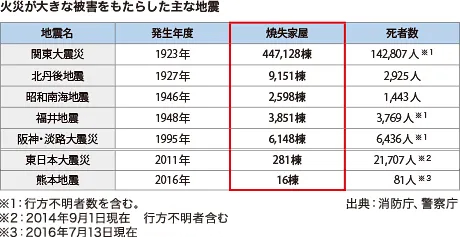

火災被害と密接に関連する日本の地震

木造建物が多い日本では、火災が発生しやすい環境にあります。地震が起きると、家庭内の火元を消せなかったり、ガス管の破断といった不作為の状況によって、さらに火災が発生しやすく被害が大きくなります。

木造家屋が密集している地域では火災による被害の拡大が懸念されます。

建物が倒壊していた場合、それらが消防車両の進路を塞ぎ、消火活動が遅れ復旧にも時間を要します。大切な家族と財産を守るために、木造家屋が密集している地域は特に建物の火災対策が必要です。

また、万一地震が発生した際には、ガスの元栓を閉める、電気のブレーカーを切ることが火災発生防止につながります。

【内部の損壊】建物の内装にも対策が必要です。

東日本大震災では、建物の倒壊は少なく、それによる被害も大きくはありませんでした。しかし、室内では家具が倒れたり、ガラスが飛散することで亡くなったり、ケガをされた方が多くいらっしゃいました。

東日本大震災直後の状況

「地域防災」をご存知ですか?

地震が起きた瞬間は、自分自身で命を守らなければなりません。そして地震がいったん収まり、自分自身と家族の安全が確認できたら、自助・共助・公助の観点から近所の人々の安全確認・救助を行いましょう。

「地域防災」で知っておきたいポイント

地震が収まったら、自宅内のライフライン(ガス・電気)をチェック

地震が収まったら、自宅内のライフライン(ガス・電気)をチェック

元栓を締める、コンセントを抜くなどして火災発生を未然に防ぎます。

近所にお年寄り、妊婦、体の不自由な方などがいる場合は必ず確認

近所にお年寄り、妊婦、体の不自由な方などがいる場合は必ず確認

単独では避難が困難な要援護者を助けるために、平時からのコミュニケーションも重要です。

もし避難所生活となった場合、水・食料・衣類を地域全体で共有

もし避難所生活となった場合、水・食料・衣類を地域全体で共有

大地震の場合、最低3~7日間は備蓄した物資で耐えしのぐ覚悟が必要といわれています。

地震対策お役立ち製品

関連コンテンツ

- 関連記事コンテンツ

- 地震への備え・対策・大切な行動10選-家具の転倒防止策や必要なグッズを解説

- 地震に強い家の特徴とは?構造や形など様々な観点から解説

- 耐震基準とは?旧耐震から新耐震への改正や確認方法など網羅的に解説

- 耐震補強工事はどのような方法がある?目安や補助金は?

- 住みながら耐力壁(耐震壁)が作れる”耐震リフォーム”! 天井や床を壊すことなく耐震壁を設置

- 耐震・防火は壁材から。”ダイライト”が地震大国日本の家族の安心を支える

- 自宅の耐震対策は大丈夫? 在宅避難も考慮に入れた耐震補強リフォーム

- 複合施設とは? 公共施設における複合化のメリットや防災拠点・フェーズフリーとしての施設設計

- 避難場所と避難所の違いとは? 公共施設にも地域住民が安心して過ごせる耐震性能を

- BCP(事業継続計画)が2024年から高齢者施設で義務化 その内容とやるべきこと

- 防災対策には事前の準備が重要! 子どもを守るための心構えと施設の耐震化

- 地震被害を最小限にするためのヒヤリハット事例と対策! 災害に強い宿泊施設へ

- 採用者に聞く 耐震性が求められる教育施設に、省施工・短工期の『ダイケンハイブリッド天井』

- 海と緑を感じさせる「スカイロビー」に長く美しさを保てる木目突板ダイライトを

- 地震から子どもを守る! 学校における天井の耐震対策