和紙畳とは い草畳やござ、い草ラグとの違いとメリット・デメリット 色やデザイン、価格の違いなどもご紹介

い草ではなく和紙でできた畳とは?

昔から日本では、畳に使用する主な材料として“い草”を使ってきました。自然な質感や香りで知られるい草は、日本の住宅文化に深く根付いています。しかし、近年は国内のい草生産量が減少傾向にあるため、このような背景を受けて登場したのが和紙を使った和紙畳です。

和紙(※)畳は和紙をこより状に巻いた“撚糸(ねんし)”を樹脂でコーティングしたものから作られています。い草の代替素材として開発され織り上げられた畳表は、い草の風合いや質感を再現しながらも高い機能性を持っているのが特長です。い草畳は特有の香りが魅力ですが、こまめに手入れをしないとカビの発生やダニの増殖の可能性などのデメリットも指摘されていました。しかし、和紙を使用することで、い草畳のような自然な美しさを保ちつつ、様々な機能性を加えることが可能になりました。例えば、紫外線による変色を抑えたり、高い耐摩耗性によって傷が付きにくくなったり、カビの発生やダニの増殖を抑えたりと、現代の住環境にマッチした機能性が備わっています。

和紙畳は畳の新しい選択肢として注目されています。

(※)機械すき和紙を使用しています。コウゾ・ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。また、本ページで記載の和紙の畳とは、畳のおもて部分のことを指し、畳床部分まで、全てが和紙製ではありません。

和紙畳とい草畳、ござ、い草ラグとの違いは?

和紙畳とい草畳の違い

先にご説明したとおり、和紙畳とい草畳は素材が違います。その違いは、色によく表れています。い草畳は植物らしい緑色をしていますが、この色はい草に含まれている葉緑素(光合成でエネルギーを作り出すための要素)によるものです。新しい畳ほど青々しい緑色をしていますが、畳が古くなるにつれて葉緑素が分解され、褐色になっていきます。

対して、染色しやすい紙の素材で作られる和紙畳は、緑以外にも様々な色のバリエーションを持たせることができるため、モダンな洋室のアクセントにもおすすめです。

畳表とござの違い

畳表とは、畳の表面のことです。畳は通常、畳床と呼ばれる芯の部分を畳表で覆い、その縁を畳縁で留めています。一方、ござ(茣蓙)とは、い草で編んだ敷物のことです。畳表とござの構造は同じで、もともとの畳はござのような薄い敷物でした。その敷物が形を変え、今の畳の形に進化したのです。

ござとい草ラグの違い

ござとい草ラグはどちらもい草を素材とした敷物(マット)ですが、サイズの表し方や用途によって名称を使い分けしているケースもあります。例えば、ござは部屋全体に敷き詰める敷物として「○畳」という大きさで表現し、い草ラグはスポット的に用いる敷物として「縦横○cm」と表示しているケースです。

和紙畳の畳表はどこでどうやって作っているの?

ここまで、い草畳と和紙畳の違いを見てきました。ところで、和紙畳の畳表はどのように作られているのでしょうか。

国内で生産されている安心の和紙畳DAIKEN「健やかおもて」を例に、製造される過程を見ていきましょう。

畳表の製造過程

(1)原料の品質管理

和紙の素材は針葉樹パルプの機械すき和紙です。乾燥に敏感なため、品質管理を徹底して保管しています。

(2)和紙の原紙をこよりに

和紙の原紙を均等な太さのこより状に巻き上げ、撚糸(ねんし)と呼ばれるこよりにします。

(3)表面コーティング

撚糸の表面を樹脂でコーティングし、乾燥・硬化させます。

(4)織り

専用の織機で、畳表を織り上げます。

(5)人の目で検査

織り上がった畳表は機械ではなく、目視でチェックされます。

(6)梱包・出荷

検査が終わった畳表は手作業で丁寧に梱包され、各地の畳店に出荷されます。

和紙畳のメリットやデメリットは?

い草畳に比べて多くのメリットがある和紙畳には、いくつかのデメリットも見られます。

和紙畳が持つ大きなメリットは耐久性です。汚れや日焼けに負けず美しさをキープし、傷付きにくく、撥水性もあるためお手入れが容易です。これは忙しい現代人にとって大きなメリットといえるでしょう。さらに、い草畳よりもカビの発生やダニの増殖を抑えながら、抗菌加工が施されたものもあり、清潔さを保ちやすいことも和紙畳の大きな特長です。

使用環境にもよりますが、和紙畳の表替え時期は約10年ごと、寿命は20年以上と非常に長いです。長期的に見れば、和紙畳は経済的なメリットもあるといえるでしょう。さらに、床暖房に対応した製品もあるので採用しやすいほか、現代のライフスタイルにマッチする色やデザインが豊富に揃っており、選択肢の幅が広いのも魅力です。

しかし、和紙畳にもいくつかデメリットが存在します。い草畳と大きく違う点は、い草特有の香りがないことです。伝統的な畳の風情や持ち味を好む方にとって、和紙畳は物足りなく感じてしまうかもしれません。ほかにもい草畳よりも価格がやや高めという点があります。ただしメンテナンス費用があまりかからないため、長期的に使用するなら大きなデメリットとはなりません。

和紙畳は耐久性やメンテナンスのしやすさ、清潔さを保ちやすいなど多くのメリットを持ちますが、い草畳特有の香りや伝統的な風合いを完全には再現できていません。ライフスタイルに合わせた畳を選ぶ際には、これらの点も考慮しながら検討しましょう。

和紙畳は現代の暮らしに取り入れやすい床材

和紙畳は優れた耐久性やメンテナンスのしやすさから、現代の住宅に取り入れやすい床材として注目されています。い草畳にも国産高級品から海外産普及品まであります。和紙畳には数々のメリットがあるものの、一般的ない草畳(JAS2等相当など)に比べて価格は2~3割ほど高めです。しかし、長期的に見るとコストパフォーマンスに優れており、衛生面や耐久性の高さから小さなお子様やペットのいるご家庭で安心して使用できることも和紙畳が選ばれる理由の1つです。

さらに、洋風のリビングに畳のコーナーを作りたい場合や、モダンな空間に和の要素を取り入れたいときなど、現代の住宅に合わせやすい和紙畳は有力な選択肢となります。様々なインテリアスタイルにマッチする色やデザインを豊富に取り揃えているDAIKENの和紙畳で、和室だけでなく洋室にも新しい和の空間をつくり出してみるのはいかがでしょうか。

まとめ

伝統とモダンを融合させた和紙畳には和紙ならではの肌触りや風合いがあり、耐久性の高さやメンテナンスの容易さ、そしてカビの発生やダニの増殖を抑えるなど大きなメリットがあります。い草畳に比べて初期費用はかかりますが、長期的な視点で見れば経済的で、現代の住宅に合わせやすいカラーバリエーションも魅力です。畳を導入する際には、和紙畳も選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

※ここに掲載されている情報は2025年3月時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

-

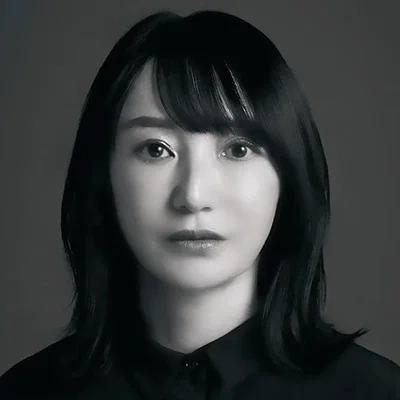

監修者

志鎌のり子(しかまのりこ)

一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。

日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。

保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など

<おすすめ製品>