階段の名称解説。

意外と知らない各部の呼び名やおすすめ建材も紹介

階段を構成する各部の名称

階段を構成している12箇所の名称を紹介します。住宅を建てることを踏まえ、詳しく解説しますので参考にしてみてください。

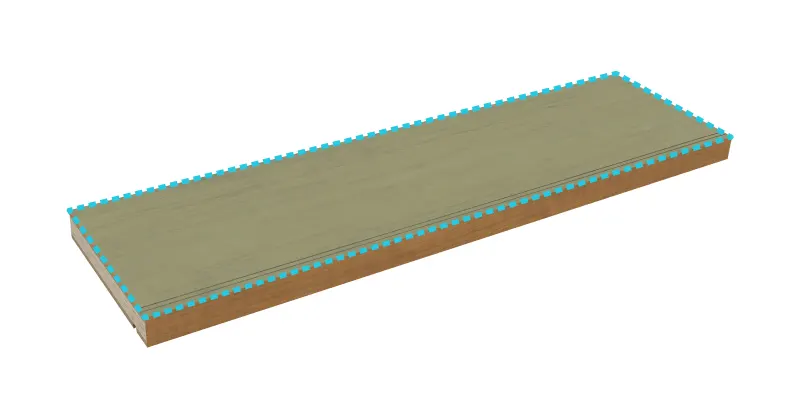

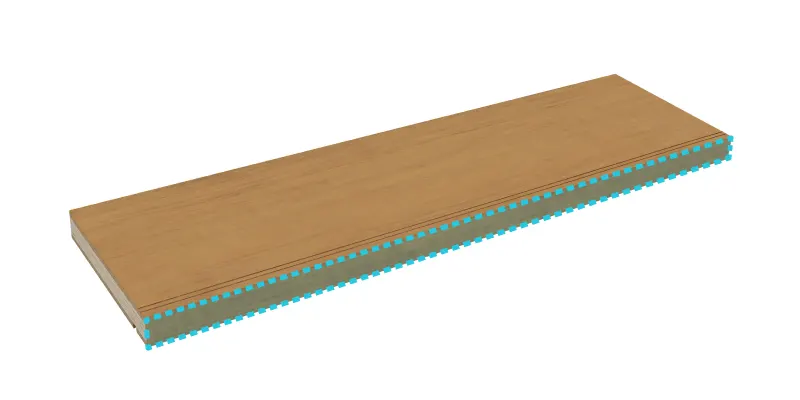

踏板(ふみいた)

足を乗せる板の名称です。木製や金属製など、様々な素材が使われている箇所です。段板(だんいた)と呼ぶ場合もあります。会談の印象は踏板と側面の板を揃えるか違う色にするかで大きく変わります。また、フローリングの色と踏板の色を揃えるかどうかも工夫のポイントとなります。

踏面(ふみづら)

踏板の足を乗せる面のことですが、状況によっては奥行きを示す場合もあります。踏面は安全な昇降のために寸法を考える必要があります。建築基準法施行令では15㎝以上とされていますが、昇降のしやすさを考えると20~30㎝ほどは確保したいところでしょう。

段鼻(だんばな)

踏板の先端を指す名称で滑り止めなどを取り付ける部分です。最近では、段鼻部分に溝が設けられるなど、滑り止めが一体化しているものが増えています。蹴込板(後述)より出っ張るように設計することで、上る時につま先がぶつかるのを防ぎます。

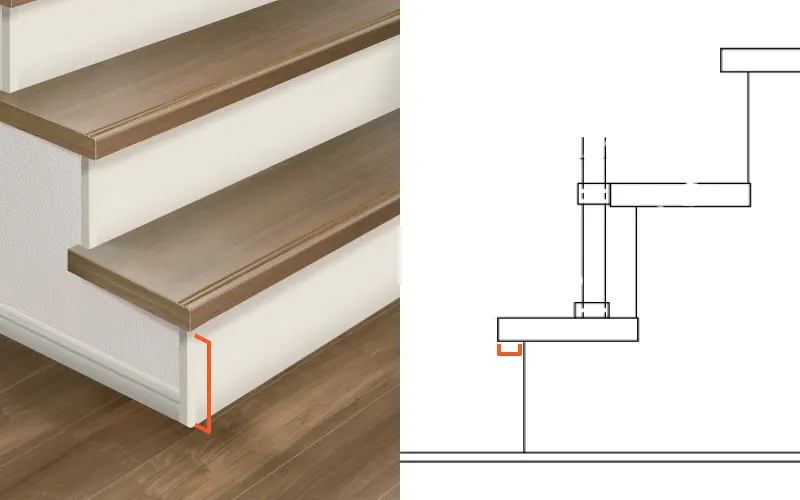

蹴込(けこみ)

踏板の段鼻部分から下の段へ垂直に引いたラインと蹴込板までの奥行き部分のことです。蹴込がある階段は、踏板が蹴込板よりやや出っ張ります。蹴込が長いと階段を上る時につま先が引っかかるので、30mm以下で設置することが推奨されています。この部分は踏板同士の間にある垂直部分を指すこともあるので注意しましょう。

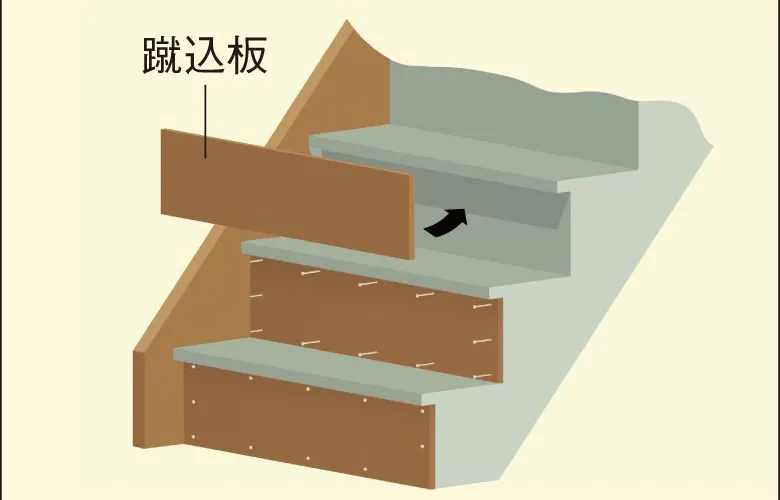

蹴込(けこみ)板

踏板の間にある垂直部分に設置される板を指し、上下の踏板をつなぐ役割を担う箇所です。蹴込板がないタイプの階段は「オープン型階段」や「スケルトン階段」といって開放感がありますが、一方で小さなお子様にとっては恐怖感の原因にもなります。また、すき間からものが落ちるなどのリスクがある点にも注意が必要です。

蹴上(けあげ)

階段1段分の高さの名称です。高く設定しすぎると危険を伴うため、住宅における蹴上の高さは建築基準法で23㎝以下にすることが定められています。緩やかな階段にするために蹴上を低く設定すると段数が増えます。段数が増え過ぎると逆につまずきの原因となります。段数と蹴上の高さについて適切なバランスを考える必要があるでしょう。

オープン踏板

蹴込板を設置しないオープン型の階段(スケルトン階段)に見られる踏板の名称です。踏板に厚みを持たせて、強度を高める場合があります。このタイプは風通しがよくなる上に、部屋全体が洗練された雰囲気になるので人気です。ただし、一般的な階段よりもコストが高くなりやすく、スカートを履いた女性が昇降する際は注意が必要などの留意点もあります。

手すり

階段の壁面に設置されることで昇降時の転倒や落下を防ぐ役割を担います。側面に壁がない場合でも、独立して設置することができます。手すりを設置する高さについては規定がありませんが75~85㎝が一般的です。お子様がいる家庭では子供用に低い手すりを取り付ける場合もあります。

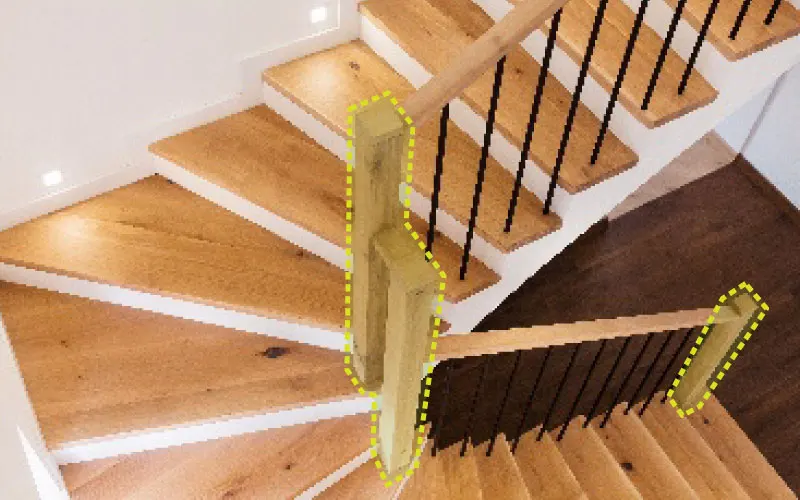

親柱(主柱)

手すりを支えるために設置する階段横の太い柱の名称です。独立式の手すりを設置する時に大きな役割を果たします。親柱の素材には手すりと同じものか金属を使用するのが一般的です。

子柱

階段沿いに設置された手すりを支える細い柱の名称です。何本も設置して親柱を助け、物や人の落下を防ぐ役割を担います。様々な形状があるので階段の雰囲気を決定づける大きな要因の一つにもなります。

踊り場

通常よりも広い面積を確保した踏板の名称です。階段の向きが変わる場所に設置して、方向転換するスペースとして活用します。また、段数が多い階段で一息つける空間としての役割を担うことも。一般住宅では高さ4m以上の階段に対して踊り場を設置することが建築基準法施行令で定められています。

廻踏板

回り階段の曲がり角に設けられた踏板で、分割されたものを指した名称です(回り階段については後述します)。踊り場として設置する踏板を2~4枚ほどに分割したサイズにするのが通例です。踏板は建築基準法施行令で定められたサイズに合わせる必要があります。

直階段、回り階段…いろいろな階段の名称

各箇所がどのような構成なのかによって、階段の種類は様々に分かれて名称も変わります。ここでは各階段の名称について紹介しますので、ご自宅に適したものを選ぶ際の参考にしてください。

直階段

ストレートタイプの階段です。特徴はまっすぐに上り下りできる点です。直階段でも住宅の場合は高さ4mごとに踊り場を設けなくてはなりません。この階段は見通しがよく昇降しやすいメリットがある反面、踏み外すと一番下まで落ちてしまう危険性もあります。落下のリスクを緩和させる方法として、4m未満であっても踊り場を設置するのは有効な手段といえます。

かね折れ階段

途中で90°に折れ曲がる階段の名称です。向きが変わる部分には、規定に沿って踊り場が設置されます。途中で折れ曲がっているので一番下まで転がり落ちていく危険を減らすことができます。

回り階段

途中で90°や180°に折れ曲がり、向きが変わる部分に廻踏板が設置された階段の名称です。廻踏板部分を踊り場にすれば折り返し階段になります。回り階段は途中で折れ曲がる構造となっているため、落下を途中で止められる可能性もあります。

折り返し階段

踊り場の設置によって180°方向転換が可能な階段の名称です。学校や商業施設などによく用いられています。設置する時には幅の広いスペースを必要とするため、一般住宅に設置するならオープン式などにすると空間を広く見せることができます。

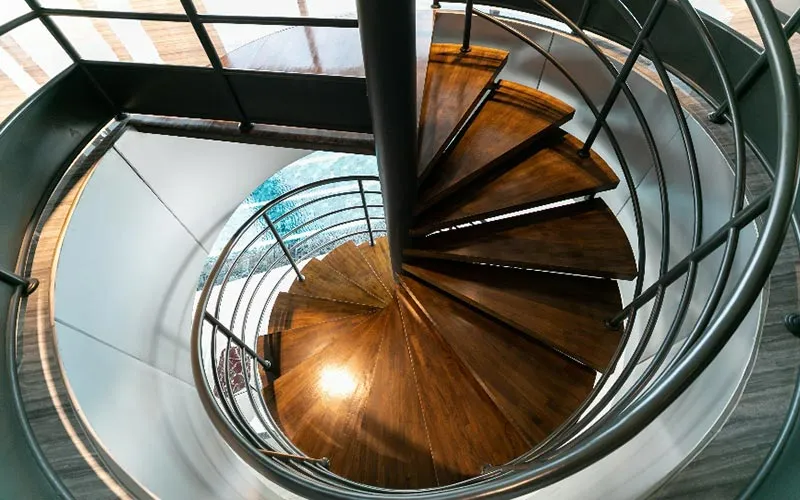

らせん階段

くるくると回りながら昇降する階段の名称です。住宅に取り入れる例も多く、非常におしゃれな印象が得られます。狭いスペースにも設置できるという利点があり、非常用階段としても活用されているため、街中で目にする機会もあるでしょう。木製や金属製など素材のバリエーションが豊かで、様々なデザインが楽しめます。

オープン型階段

蹴込板のない階段の名称です。スケルトン階段とも呼ばれます。狭いホールやリビングなどは、オープン型階段にすることで、空間を広く見せることが可能です。しかし、一方ではすき間からものが落ちたり、恐怖感を煽られたりするデメリットも。お子様が小さい間は落下の危険性があるので、落下防止ネットなどを設置するのがおすすめです。

箱型階段

踏板と蹴込板で階段下のスペースを覆うように設置されることから、箱に例えられた階段です。ポピュラーな階段で、一般的な住宅の多くに採用されています。箱形階段の階段下のスペースは収納やトイレとして使用されることも珍しくありません。

安全な階段づくりのために。住宅性能表示制度と段数の関係

階段の各部分には建築基準法施行令で最低限の寸法基準が定められています。先に紹介した通り、住宅の踏面は15㎝以上、蹴上の高さは23㎝以下となっています。しかし、この基準はあくまでも最低基準であり、建築基準法施行令ぎりぎりの寸法で階段を設置すると、段数が少ない急な階段になってしまいます。このような階段は昇降しにくく高齢者や子どもにとっては危険なものとなります。

階段の安全性を保つには、緩やかな勾配と適切な段数が必要です。しかし、どの程度の勾配でいくつくらいの段数が安全なのか、一般人が判断するのは難しいものです。そこで参考にしたいのが、住宅性能表示制度です。

住宅性能表示制度は平成12年に施行された「住宅品質確保促進法(品確法)」の中に位置づけられている制度です。これは第三者機関が共通の評価基準によって住宅を評価するもので、「家」という商品を比較するための基準として役に立ちます。

住宅性能表示制度では、住宅の構造(耐震等級)や火災時の安全など、10のポイントから住宅を評価します。その中には「高齢者等への配慮に関すること」という項目もあり、評価ポイントの一環として階段の勾配や踏面、蹴込について規定されています。

等級2~3の場合 勾配は22/21以下、踏面19.5cm以上、蹴込30mm以下

蹴上の寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm

等級4~5の場合 勾配は6/7以下、蹴込30mm以下、蹴込板あり

蹴上の寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm

※規定の一部

等級は1が最低基準で5が最高のため、より安全な階段を作りたいなら、等級4~5の基準に沿って勾配や段数を考えると良いでしょう。

※等級1は建築基準法に定める措置のものとされています。

また、回り階段やかね折れ階段は万が一転倒しても階下まで落ちることがないので直階段よりも安全です。しかし、回り階段で設置面積を節約しようとすると、曲がる場所の段数が増える上に一段の面積が狭くなり、かえって足をとられてしまう危険性もあります。もし、スペースに余裕があるなら回転場所の段数を減らして一段の面積を広げるか踊り場にした方が安全に上り下りできるでしょう。

様々な種類から選べるDAIKENのおすすめ階段建材

DAIKENでは様々な種類の階段建材をご用意しています。きっと、ご要望に合ったものが見つかるはずなので、ぜひ参考にしてください。

ハピア階段 ベーシック柄

温かみのある木の質感と落ち着いた色合いで、モダンな雰囲気を演出します。8種類のカラーバリエーションを持つ踏板と、モノホワイト・モダンホワイトの2種類が揃った蹴込板を組み合わせることで、16パターンのコーディネートが可能です。また、デザイン性だけでなく安全性にも配慮された設計となっており、踏板にはノンスリップ溝を標準装備、段鼻部分は滑らかなR面取り(丸み帯びた面取り)を採用しています。どんな住宅でも統一感のある美しい空間を演出してくれるDAIKENおすすめの階段建材です。

ハモンド

より自然な風合いを引き出すために、天然木の集成材を使った階段建材です。ハピアは表面が化粧シートで加工されているため、木の質感がありながら色の主張が強い製品です。これに対してハモンドは天然木集成材の木目で自然の風合いが引き立っているのが特長です。床材に天然木を使ったフローリングなどの場合はハモンドが断然おすすめ。勾配の緩やかな階段の設計が可能な奥行270mmの踏板もご用意していますので高齢の方でも安心です。

トリニティ階段

DAIKENが扱う床材の中でも非常に人気の高い「トリニティ」と同色のコーディネートが可能な階段建材です。木材の優しい雰囲気を醸す色柄は、何と10色のバリエーションで展開。ご自宅の床材にトリニティを採用すれば、階段建材にも活用することで、統一感のある上質な空間が実現できます。目地にまでこだわり抜かれたトリニティ床材と併せてお使いいただくと、魅力がより一層際立ちます。

リビング階段(プレカット製品)

蹴込板を排除したオープン型の階段建材です。リビングに設置しても空間を遮らないので開放感が生まれます。さらに、デザイン性の高さがリビングにアクセントを加え、おしゃれな空間を仕立ててくれるに違いありません。木の質感が強い集成材を使った踏板は、8色のカラーバリエーション。階段を支える桁材や金具の色も3色の中からお選びいただけます。お部屋に合わせて組み合わせは自由自在です。

※ここに掲載されている情報は2023年12月時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。