防音材の効果が感じられない3つの理由とは

防音材・吸音材の違い、比較ポイントから解説

集合住宅に住んでいる場合は生活音や騒音に気を使うことが多いでしょう。

しかし、生活をしていれば全く生活音を出さないというのは難しいため、防音対策をしている家庭も多くあります。生活音や騒音は賃貸物件のトラブルでも上位であり、住宅建設や賃貸経営をする方がお客様となる法人の方は、特に注意すべきポイントです。

防音対策がしっかりできることで入居率も変化し、新築の場合でもすでに建てられた住居に防音対策をすることでより売買しやすくなるでしょう。

防音対策は、取り入れ方や設置方法によって効果は異なります。

防音対策には遮音(音漏れを小さくする)、吸音(音の反射を小さくする)、防振(振動を伝えないようにする)の3つがあります。近隣へ音の配慮をするには、音漏れを小さくしたい内容に応じて、どのような対策が最適かを検討する必要があります。

今回は3つの防音対策のうち、具体的な例として、狭い部屋で楽器を演奏すると音が響いて耳が痛くなったりするなど音の反射に関する吸音について効果が出ない理由や効果を発揮するポイントを紹介します。吸音材の効果を理解した上で活用しましょう。

防音材と吸音材の違いとは?

まず、防音材と吸音材の違いを明確にしておきましょう。

防音材とは、足音やスピーカーからの音楽など様々な音を防ぐために使われる素材の総称のことです。

一方、吸音材は防音材の一種を指す言葉です。

防音材には、吸音材の他に遮音材と防振材などがあります。

騒音にはさまざまな種類があり、音の性質が異なってきます。自分や周りにとって騒音と感じられる音を防ぐためには、音の性質や防音目的に合った防音材を選ぶ必要があるのです。

防音材の種類を比較

以下では、防音材の中の吸音材、遮音材、防振材の3つについて特長を紹介します。

使用目的に応じて適正な防音材を選定しましょう。

吸音材

吸音材は音の振動を熱エネルギーに変換して音を減衰させる防音材です。

室内で発生する音の反響を抑え、音があまり響かないようにする効果があります。

吸音材は天井や壁の仕上げ面に使われることが多く、色や素材、デザイン性も重視されます。

一般的には、音楽や楽器を扱う方は、部屋に吸音材を設置しているケースが多く見られます。

また、スピーカーから出る音が部屋に反響して、音が聞き取りにくいという場合にも吸音材が有効です。最近では音楽を聞くだけでなく、動画撮影や音楽作成のためにスピーカー回りの音環境を整えたい場合もあるでしょう。そのような時は、音の反射が強いスピーカー付近に吸音材を張ってみましょう。

遮音材

遮音材は音を遮る素材です。外部へ音の透過を抑えることで防音効果を発揮します。

また、遮音材は、面密度や質量の大きさに応じて効果が高くなります。

遮音材として使われている代表的な素材としては、鉛やアスファルトが挙げられます。

遮音材は吸音材とは違い、天井や床、壁の下地として使用されます。

しかし、遮音材のみの使用は音を跳ね返し、室内で音が反響しやすくなるため吸音材との併用をおすすめします。

防振材

防振材は衝撃を吸収し、振動を伝達しないように抑止する防音材です。

主に冷蔵庫や洗濯機周辺で使用されていて、機械の振動を抑えて響かないようにする効果があり、効果を発揮できる素材としてゴムがよく用いられています。

また、マンションなどの住居では二重床や置床と呼ばれる床の下地材の支柱として使われています。

防振材を使うことによって部屋で発生した騒音が隣家や階下に伝わりづらくはなりますが、振動そのものを止められる訳ではないので配慮が必要です。

吸音材を使用する際の音の種類

生活の中で気になる音にも種類があります。

また、防音対策の方法によって防げる音が違うため、以下で音の種類について解説します。

空気伝搬音

空気伝搬音とは、空気の振動により伝達される音のことです。

人の声や楽器、テレビ、スピーカーの音など空気を介して人の耳に入ってくる音を指します。

例えば、トランペットの音も空気の振動により耳に入ってくるので空気伝搬音に当たります。

空気伝搬音は音源から離れるほど聞こえにくくなり、壁などの遮蔽物によっても音が遮断されます。

遮音材で空気の振動を抑えることによって、空気伝搬音が外部や隣室に透過するのを抑えられます。また吸音材を使うことで、空気伝搬音の反射を抑えて、響きを調整することができます。

固体伝搬音

固体伝搬音は壁やガラス、建物の構造体などの固体を振動させながら伝達される音です。

例えば、糸電話の振動によって生まれる音が固体伝搬音に当たります。声を発することで糸電話のコップ本体が振動し、コップの振動が糸に伝わることで音が伝達されます。

他には床を歩いた時の音、ドアの開閉音、物が落ちた時の音、設備機器が発する音が固体伝搬音に当たります。スピーカーの接地面から伝わる音は、空気伝搬音ではなく固体伝搬音です。

隣の部屋や上下の階だけでなく、マンションの斜めにある直接面していない離れた部屋にも音が伝わるのは、固体伝搬音が発生していることが要因です。

防振材を使用することで、建物の構造体等に固体伝搬音が伝わりにくいように対策できます。

吸音材を使用する際の効果とは?

吸音材は室内の不快な反響音を軽減し、残響時間(音の響きの長さ)を調節する効果があります。

部屋で楽器を演奏した時に音が響いて耳が痛くなったり、会議室で喋っている声がこだまして聞き取りにくいと感じた時には、吸音材を設置することで反響音を抑えることができます。

吸音材には貼るだけ、置くだけで比較的簡易的に設置できる製品があります。生活音程度であれば壁に吸音材を貼るだけで効果が出るものもあります。

素材や種類によって吸音材の効果は変わるので、防音の目的に合った効果を発揮するものを選ぶようにしましょう。

吸音材を選ぶ際に比較するポイント4選

吸音材には様々な素材や種類があります。

吸音材の購入を検討している方は、それぞれの性能の他に設置方法やコストなどを考慮して、防音する目的に合った吸音材を選ぶようにしましょう。

以下では、吸音材を選ぶ際に比較するポイントを4点紹介します。

ポイント1.設置方法

吸音材の設置には、工事を伴うものから自分で簡単にできるものまで様々です。目的とコストに合わせて選びましょう。自分で貼る場合でも、中には複雑なものもあるので購入前に確認するようにしましょう。

ポイント2.素材

吸音材には、ウレタンスポンジやロックウール、フェルトなど様々な素材があります。

ウレタンスポンジは軽くて扱いやすく、カットして使えるため用途に応じて取り付けることができます。

また、ロックウールは吸音性、防火性、耐火性に優れた特長があります。

各素材の性質を理解した上で、防音する目的や使用する場所に合わせて最適な素材の吸音材を選ぶようにしましょう。

ポイント3.種類

吸音材にはパネルタイプや置いて使用するタイプのものなど様々な種類があります。

シート状の薄い吸音材もありますが、十分な面密度が確保されていないと高い防音効果を得ることができないため、壁や床をしっかり防音したい場合はパネルや板状のタイプを選ぶようにしましょう。

防音したい目的や程度に合わせた種類を選ぶことによって防音効果を高めることができます。

ポイント4.コスト

貼るタイプやマットタイプの吸音材は比較的安価で購入することができますが、パーティションタイプや据え置きタイプの大型となると価格も高くなります。

価格に伴って吸音効果が比例する場合が多いので、求める性能とコストを考慮して最適な吸音材を選ぶようにしましょう。

また、自分で設置するのか、業者に委託して設置してもらうのかによっても大きくコストが変わります。簡易的な防音対策の場合は自分で設置し、スタジオなど本格的な防音が必要な場合は専門の会社に設置してもらうのがおすすめです。

吸音材の種類別比較について

吸音材にもまた、種類があります。吸音材を設置する際に使用用途と合わないタイプの吸音材を設置した場合、十分な効果が発揮されず、追加の手間やコストがかかってしまうことがあります。

吸音材のタイプ別に効果を理解した上で目的に合った製品を選びましょう。

1.貼るタイプ

吸音材には工事で天井や壁に取り付けるものから、手軽に貼り付ける簡易的なものまであります。

簡易な貼るタイプの吸音材は誰でも手軽に扱えるため、一般家庭でも導入しやすく、設置する場所のサイズに合わせてカッターやはさみでカットして簡単に設置が可能なものもあります。

設置する時は、音源から出た音が反射するポイントに設置すれば、効果的に騒音を吸収することができます。

性能の高いものを選べば、より効果が期待できるでしょう。

貼るタイプの吸音材は、主に壁や天井の表面に使われるため、カラーバリエーションやデザイン性に優れていて、部屋の雰囲気に合うようにシンプルな見た目のものも多いです。

しかし、賃貸の部屋に設置する場合は退去時のことを考えた上で、貼り付け方法に注意して設置しましょう。

2.置くだけタイプ

置くだけタイプの吸音材は、吸音したいスペースに設置するだけで効果が期待できます。置くだけタイプの吸音材は、主にスタジオに設置することが多いです。

部屋のコーナーに置くだけで音を吸収し、外への響きを抑えてくれる効果があるため、楽器を弾く時や歌う時などの使用に適しています。

置くだけタイプは、簡単に移動させることはできますが、サイズによっては設置スペースの確保が困難な場合もあります。購入前は吸音材のサイズや効果の他に、部屋のスペースに置くだけの余裕があるか確認しておきましょう。

3.パーティションタイプ

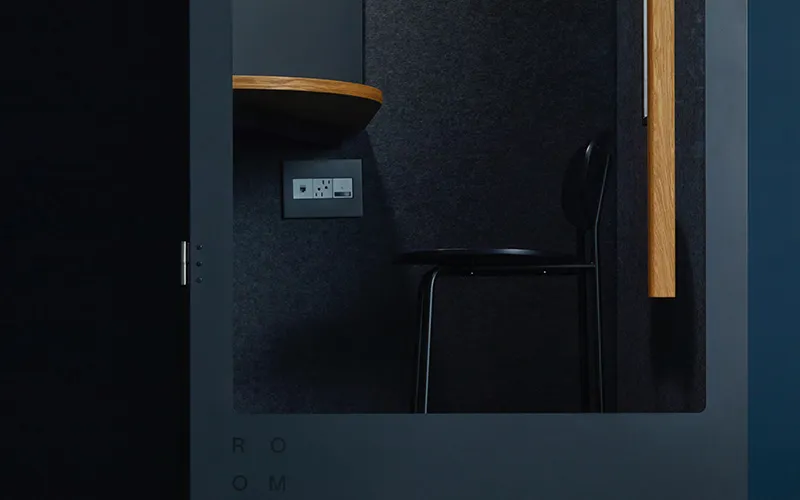

パーティションタイプは、室内を仕切ることができる防音材です。厚みがあるため音の吸収量が多く、防音対策には効果的です。会議室などの広い空間を仕切る際に利用されることが多いです。

他にはデスクワークの机の近くに置くことによって、音を遮断し業務に集中するための用途としても使われます。

また、外部からの視覚的な情報を減らすこともできるため、集中したい空間に有効的に活用できます。

パーティションタイプは持ち運びも可能なため、使用したい場所に自由に移動できる反面、使用しない時の収納場所に困るデメリットがあります。

4.マットタイプ

マットタイプは床に敷いて使う吸音材で、階下への騒音を低減することができます。

カーペットやスポンジマットなどのふわふわした柔らかい素材でも簡易的な防音対策にはなりますが、高い吸音効果が必要な場合はゴム素材を複合した吸音材の使用をおすすめします。

マンションなど集合住宅の2階以上のフロアに住んでいて、足音による騒音に配慮が必要な場合は、近隣の住人とのトラブルを防止するためにも設置しておくと安心です。

吸音材の効果がない時の3つの理由

吸音材を部屋に設置した場合でも効果が感じられない時は、使い方や設置方法が間違っているかもしれません。

吸音材には、使用用途によってさまざまな特長があるため、目的に合った吸音材を活用しなければ効果は発揮されません。

効果が感じられない時は、以下の内容を確認してみましょう。

理由1.合っていない箇所に設置している

吸音材は、音が壁や天井で反射するポイントに設置する必要があります。

反響を調整したい場所や高さに合っていない箇所に設置してしまうと、発射音自体の吸音効果は得られません。

音を聞く人の位置やスピーカーなどの音の発生源、部屋の形状などを考慮して、音が反射する箇所に吸音材を設置しましょう。

理由2.音に対して吸音素材が合っていない

対応すべき騒音のレベルと吸音材の吸音性能が合っていないと十分な吸音効果を得ることができません。

吸音材の素材や大きさ、厚みなどの性能と抑えたい吸音レベルが合うように吸音材を選定しましょう。

オーディオルームなどしっかりした部屋に吸音材導入を検討する場合には、吸音材の性能(吸音率)や特性(吸音できる音域)に基づき、設計する必要があります。

理由3.設置方法が誤っている

吸音材は貼るだけ、置くだけなど簡単に設置できる物が多いですが、中には効果を実感する前の設置段階でつまずくケースもあります。

吸音材は柔らかい素材で表面に凹凸があるものが多いです。そのためテープで取り付ける場合は、テープの種類によっては剥がれてくる恐れがあります。

長い期間効果的に使用するには、少し価格が高くても高機能のテープを使うなど、確実に固定できる方法を選びましょう。

吸音材の効果を発揮する4つのポイント

吸音材はタイプや設置方法によって、効果が発揮されにくい状況があることが分かりました。

では、効果的に吸音材を活用するにはどうすれば良いのでしょうか。

吸音材の効果を最大限に発揮させるために、以下のポイントを抑えて設置するようにしましょう。

1.防音の目的を明確にする

遮音材や吸音材を設置する際に目的を明確にした上で、最適な防音材の種類を選ぶようにしましょう。

例えば、会社などで外部からの騒音を減らし、業務に集中できる環境を簡易に作りたい場合は、パーティションタイプの防音材を設置するのが良いでしょう。

また、小さな子どもがいる家庭では足音などの騒音を近隣に聞こえにくくするために、床に敷くタイプの防音材を使うなど、防音する目的に合わせて設置することで効果を最大限に発揮することができます。

2.吸音したい箇所を理解する

音の響きを調整する場合、音源によって吸音材の設置すべき箇所が変わってくるので、設置する前にテレビやスピーカーなどの位置を考慮して吸音したい箇所を決めるようにしましょう。

また、吸音材を音源の正面に設置する場合と背面や両サイドに設置する場合では音の聞こえ方が異なるため、どのくらい吸音したいかによって設置する場所を考慮する必要があります。

3.適切な位置に設置する

音の響きを考える際、室内の共鳴や不自然な音の響きなどを発生させないようにする工夫が必要です。音が集中する場所を作らないことが大切です。

例えば壁が平行に配置されている音が反射する空間には、片面に吸音材を配置することで音や響きを和らげることが可能です。

4.遮音材と吸音材の併用

吸音材は、室内で発生する音の反射を抑える働きをするので、吸音材のみを使用しても、外部への防音対策が不十分な可能性があります。

防音効果を高めるためには、遮音材を併用することによって外部に漏れる音を低減する必要があります。

吸音材が音を吸収し、遮音材が音を遮ることによって、防音効果を最大限に発揮することができます。

置くだけで本当に効果がある? 吸音材『サウンドトロン』の実力

吸音材を設置することで、どれだけの効果が得られるか実感しにくい方もいることでしょう。

ここでは置くだけで室内の音響調整ができるDAIKENの『サウンドトロン』を例に、吸音材の効果をご紹介します。

『サウンドトロン』は部屋の四隅や壁際に設置することで室内の音の響きを抑える製品です。部屋の広さに合わせて設置する個数を増減することで、音響調節をすることができます。

なお、高音を吸音する製品は多くありますが、低音を吸音する製品をつくるのはかなり難しいのが現状です。ポール型の自立式吸音材『サウンドトロン』は、高音を吸収しやすいグラスウールを基材とした円筒状の吸音体をつくり、共鳴器とすることで低音から高音まで高い吸音性能を発揮することができます。

置くだけで効果を発揮する吸音材で施工する必要もなく、軽量なため気軽に移動させることができます。ビニルクロスで仕上げた部屋でも一定の吸音性能を発揮することができる点も魅力です。

下記に、実際に『サウンドトロン』の吸音性能を体感できる動画がありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

吸音材を使用する効果まとめ

本記事では吸音材の種類や効果的な使い方について紹介しました。

設置方法や使う素材によっても効果が変わってくるので、吸音材を効果的に長く活用するためにも使用方法を理解した上で購入、設置を行うようにしましょう。

楽器演奏が趣味の方や小さな子どもやペットがいる家庭には、近隣への騒音トラブル防止にも繋がるので、遮音材や吸音材を取り入れてみてはいかがでしょうか。

※ここに掲載されている情報は2024年3月時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。