床暖房の寿命はどれぐらい?

長持ちさせるために注意するポイントは?

床暖房の寿命はどれぐらい?

まず床暖房の寿命は、種類にもよりますが一般的には約30年以上といわれており、長寿命な設備です。

ただし、目安として10年ごとの定期的なメンテナンス、もしくは場合によってパーツ交換が必要なケースがあります。

また、床暖房の方式には、主に温水式と電気式があります。

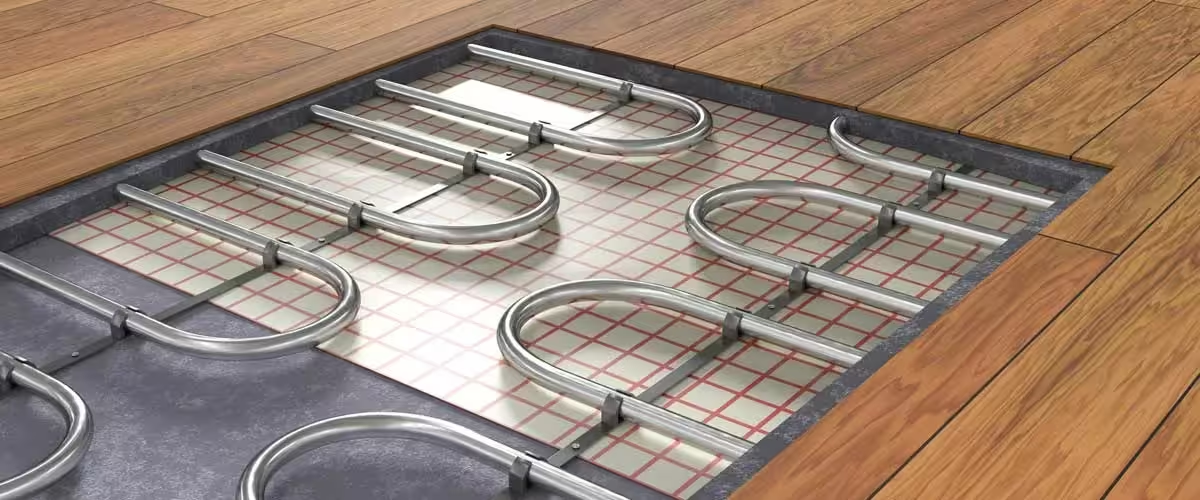

温水式は大きく分けて2つの部位から構成されており、熱源と呼ばれる熱をつくりだす設備機器(ボイラー・給湯器一体型・ヒートポンプ単体など)と、床を温めるヒーター部(温水を通すチューブ)があります。

お湯を熱源機(給湯器)でつくりだし、その温水を床下に設置したチューブに流して部屋を暖める温水式は、約10年ごとのメンテナンスと熱源機交換が必要になります。

電気式も約10年ごとにコントローラーの交換・メンテナンスが必要となってきます。

床暖房を使うときに注意するポイント

つづいて、床暖房を長持ちさせるためのコツを紹介していきます。

床暖房の上にカーペットは敷かない方が良い?

結論から言いますと、床暖房の上にカーペットは極力敷かない方が良いでしょう。

床暖房は常に熱を出し続けるため、カーペットと床材の間に熱がこもってしまい、床材表面が変形・変色してしまう可能性があるためです。

床暖房対応の床材は、もともと乾燥に強い仕様になっていますが、カーペットを上に敷いた状態が長く続くと、想定以上に乾燥して床材自体が縮んでしまうことがあります。これによって、目隙という現象や、床材表面のひび割れなどにつながるケースもあり、床暖房とカーペットの併用は基本的におすすめしません。

ただ、どうしても敷きたいという場合には、毛足長さ8mm未満の床暖房対応カーペットを利用すれば、このような現象を防げるでしょう。

床暖房の上に家具を置く場合の注意点

つづいて、床暖房を使った部屋での家具の配置や置き方の注意点です。

結論としては、床暖房の上に家具や重量物を設置することはできますが、注意点がいくつかあります。

まず、敷板などで家具の足から床にかかる荷重(耐荷重目安は 8kg/cm2まで)を分散するようにしてください。

例えば大きなテレビなどを置いたテレビ台など、1本の脚にかかる荷重が重くなる家具は敷板で対応しましょう。

また、脚のないソファーや下面が平らな家具などは、設置部分に熱がこもり、安全装置が働いて暖かくならない場合がありますので、ご注意ください。

そしてピアノは、床暖房の熱により調律が狂うことがあり、設置はおすすめいたしません。

無垢材の家具(桐たんすなど)も、熱によって歪みを生じる恐れがありますので、注意が必要です。

メンテナンスは基本的には専門業者に依頼

故障した場合、もしくは定期的なメンテナンスは、専門業者に依頼することをおすすめします。

床暖房の場合は、熱源や電気の扱いも伴うためdiyでの対応は難しく、建築業者やメーカーのメンテナンス部門に依頼しましょう。

特にボイラーなどの熱源については、ガスや灯油を使う場合もありますので、ご自身での修理は避けましょう。

床暖房を自分好みのスタイルで使いたい

各メーカーのフローリング材の「床暖房対応品」から選びましょう。

これらの床材は、床暖房の熱で伸縮しにくいタイプになっています。

ただし、組み合わせる床暖房や工法には、メーカーの指定がありますので、そちらは建築業者の方としっかり相談しておきましょう。

また昔は、床暖房対応の床材の種類も限られていましたが、昨今は床暖房対応の床材のラインナップが増えて、選択肢も非常に多くなっています。

フローリング材であれば、表面に木材をスライスして貼り付けた突板タイプから、さまざまな柄を印刷したシートを貼り付けたタイプまであります。

例えば、大理石調のフローリング材と床暖房を使うことで、スタイリッシュなデザインとともに床暖房で冬でも暖かく快適な空間を創り出すことができます。

水まわり対応材や床暖房対応の畳まで

リビングなどの居室だけでなく、洗面などの水まわりにも対応した、床暖房対応の木質床材もあります。

冬季に寒くなりがちな洗面化粧室やトイレも、これらの床材とともに床暖房の導入が可能になります。

特にキッチンまわりは、立っている時間も長いため、水まわり対応の床材とともに導入を検討される方が多い箇所でもあります。

また畳で床暖房を使いたい方は、床材と分離した床暖房パネルの上に、床暖房に対応した畳を敷くことで床暖房の畳が実現します。

使用する畳は、熱を伝えやすい厚さや構造になっていて、熱による反りや寸法変化に強くなっている専用品を使いましょう。

※ここに掲載されている情報は2025年6月23日時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

- フローリング・床材の住宅リフォーム施工事例

-

マンション

キッチン・リビング

お母さん、交換しよ!

その他

キッチン・リビング

「住み慣れた家」から「住み続けたい」家に。Long life is beautiful.

一戸建て

洗面所・トイレ

創業150年!忙しい老舗鮮魚店さんの「サイコーの休日」を叶える二世帯リモデル!

マンション

キッチン・リビング

”魅せる収納”と”見せない収納”でホワイトインテリアのときめき空間へ

マンション

居室(洋室)

割り切ってワンルーム/by大阪のキャリアウーマン

一戸建て

キッチン・リビング・居室(洋室)

父の想いを継いで暮らす

マンション

キッチン・リビング

しましまにすまう(Maokioki)

一戸建て

その他

家族みんなのこれからのために 母屋を蘇らせる決断のおもいやりリフォーム

一戸建て

キッチン・リビング・洗面所・その他

これからはこの場所で・・・ 頑張る自分へ元気と勇気を与えるリフォーム