R&Dセンター音環境ラボラトリー

『音ラボ』

音の技術を結集し、

多くの人を集める。

“SOUND”は「音」を意味する英語ですが

もうひとつ、「健全な」という意味もあります。

よく知られている「健全な肉体に健全な精神が宿る」は

英語では“SOUND MIND , SOUND BODY”と表現されます。

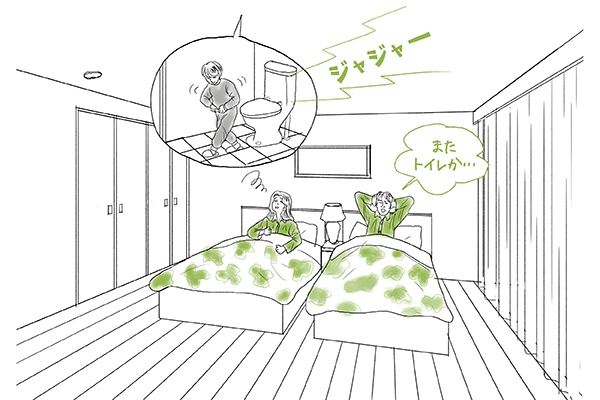

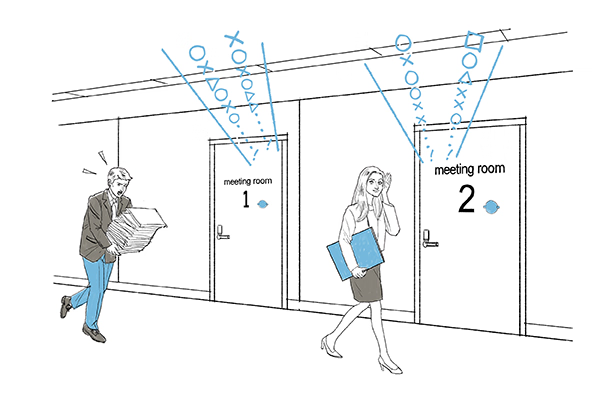

私たちが生活する現代の環境においては、“GOOD SOUND, GOOD MIND”

~「いい音があれば、心も健全になる」とも言えるでしょう。

DAIKENが長年培ってきた音の技術。

それは言い換えれば、人の心地よさの追求です。

多くの人が集う空間の快適性をさらに高めるため、

DAIKENでは、今日も音に関する英智と技術を結集させ、

よい音環境づくりに取り組んでいます。

音環境の未来を創る

『音ラボ』の機能と今後の技術開発

『音ラボ』には、建築材料や構造の基本的な音響性能を測定する「残響室」、「無響室」、「箱型実験室」に加え、構造躯体にCLTを用いた「木造実験室」を備えています。各実験室には高性能の実験・測定装置を設置しており、音に関わる様々な性能評価や実験が可能です。

より高性能な「建築音響製品の開発」や「音環境の可視化」、あらゆる建築物に対応した音響設計を可能とする「シミュレーション技術の向上」など、さらなる音の技術開発を進め、顧客が求める幅広い要望にお応えするべく検討を行います。

平面図

立面図

※図面は簡略化しています。

【測定可能項目一覧】

| 項目 | 内容 | 対象室 |

|---|---|---|

| 残響室法吸音率 | 材料がどの程度音を吸収できるか(吸音性能)を測定します。 (JIS A 1409:1998、ISO 354:1985) |

残響室 |

| 音響透過損失 | 材料がどの程度音を遮るか(遮音性能)を測定します。 (JIS A 1416:2000、ISO 140-3:1995) (JIS A 1441-1:2007、ISO 15186-1:2000) |

残響室-残響室 残響室-無響室 |

| 散乱係数 | 材料に当たった音がどの程度散乱して跳ね返るかを測定します。 (JIS 未制定、ISO 17497-1:2004) |

残響室 |

| 床衝撃音遮断性能 | 階上で発せられる床衝撃音の測定を行います。 (JIS A 1418-1:2000、JIS A 1418-2:2019) (JIS A 1440-1:2007、JIS A 1440-2:2007、ISO 3822-1:1999) |

木造(CLT)実験室/箱型実験室 |

| 音響パワーレベル | 音の発生源のパワーを測定します。 (JIS Z 8734:2021、ISO 3741:1999) (JIS Z 8732:2021、ISO 3745:2000) |

残響室 無響室 |

| 心理実験 | 疑似的な音響空間での人の感じ方を測定します。 (規格はありません) |

無響室 |

| 模型実験 | 構造物のミニチュアを用いて音のふるまいをシミュレートします。 (規格はありません) |

無響室 |

| 垂直入射吸音率 | 材料がどの程度音を吸収できるか(吸音性能)を測定します。 (JIS A 1405-2:2007、ISO 10534-2:1998) |

計測室(音響管) |

無響室 残響室A 残響室B

主に遮音性能と吸音性能を測定します。

1:無響室 2:残響室A 3:残響室B

ラックとカセット

遮音性能を測る材料を

このカセットに施工します。

試料を施工したカセットを移動して遮音性能を測定

CASE①:無響室と残響室Aとの間に移動

CASE②:残響室Aと残響室Bとの間に移動

無響室

音が響かないよう、特殊な吸音材で囲まれています。遮音測定(音響インテンシティ法)や心理実験を行います。

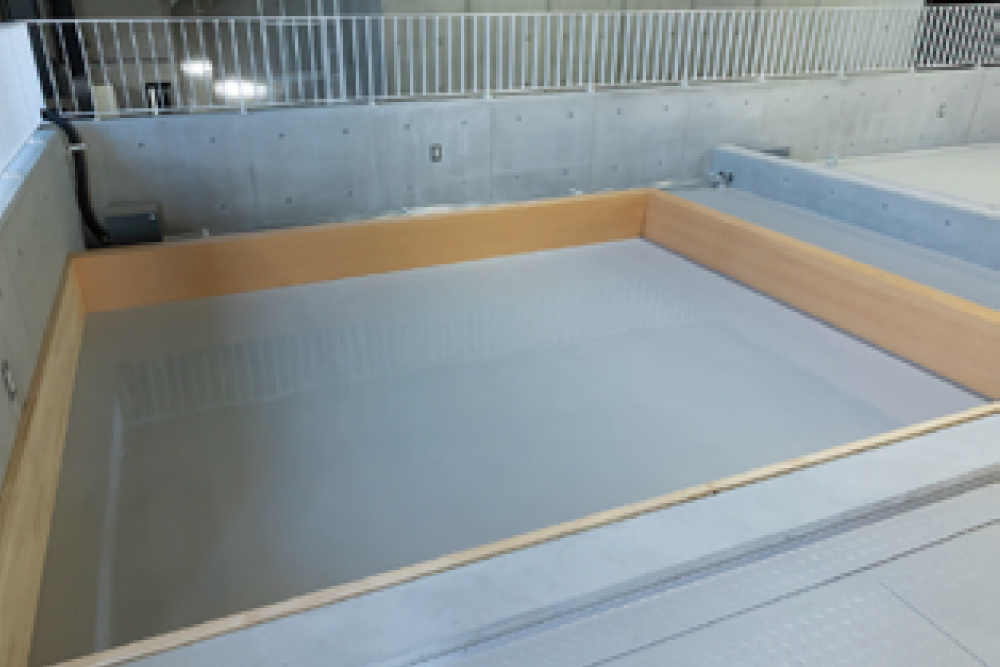

残響室A

音の響きを良くするため、吸音材は用いず、コンクリートがむき出しのままになっています。

残響室B

構造は残響室Aと同様で、吸音性能測定はこの部屋を用いて行います。

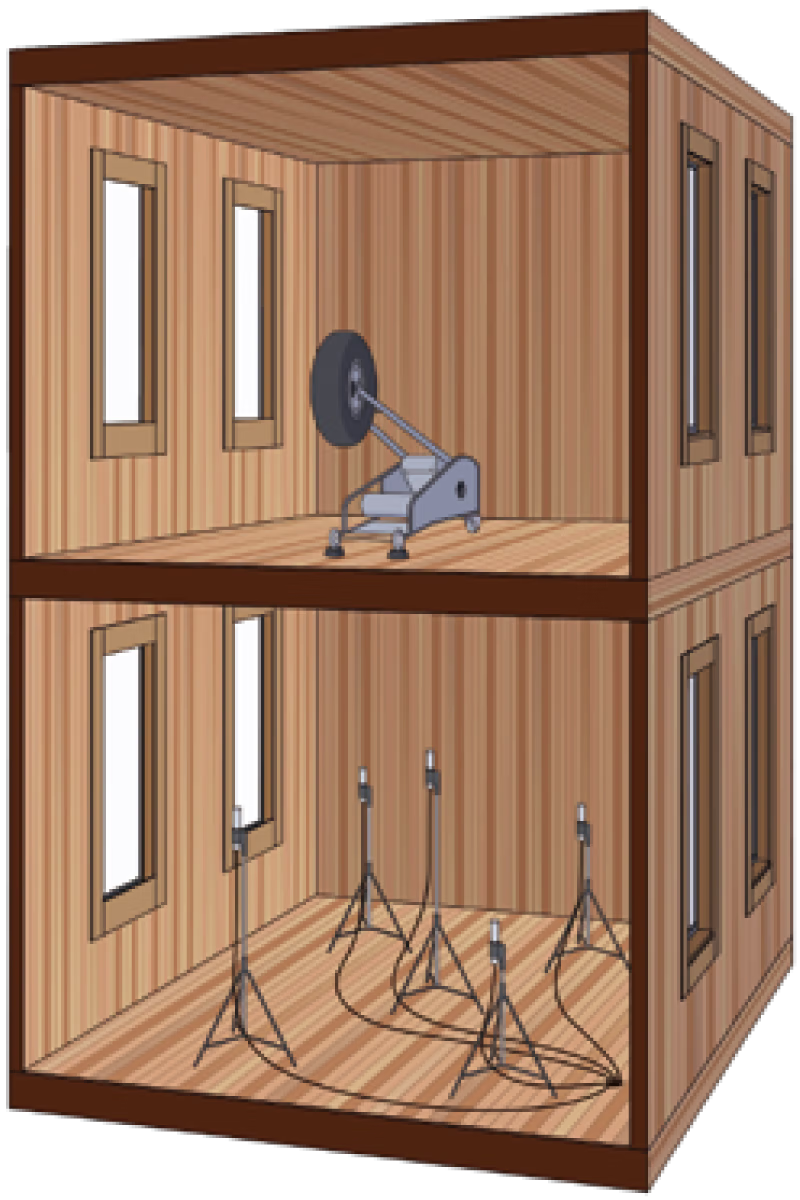

箱型実験室A・B

主に床衝撃音遮断性能の測定を行います。

4:箱型実験室A 5:箱型実験室B

箱型実験室A(上部)

床、プレキャストコンクリート、CLTなど(可変)

箱型実験室B(上部)

床、鉄筋コンクリート 厚200㎜(固定)

箱型実験室A

箱型実験室B

階下で床衝撃音を測定します。

一般住宅に音の響きを近づけるため、吸音処理をしています。

(こちら側に、天井を施工することも出来ます。)

木造(CLT)実験室

CLT(Cross Laminated Timber)で作られた木造の実物大の実験棟です。

木造と鉄筋コンクリートでは重量床衝撃音の伝わり方が著しく違うため、鉄筋コンクリートの実験棟で得られた性能が木造で発揮されることはありません。木造固有の床衝撃音対策を検討するためには欠かせない設備です。

計測室

無響室ー残響室、残響室ー残響室の遮音性能測定や残響室での吸音性能測定の機器制御や、音響管での遮音/吸音測定はこの部屋で行います。

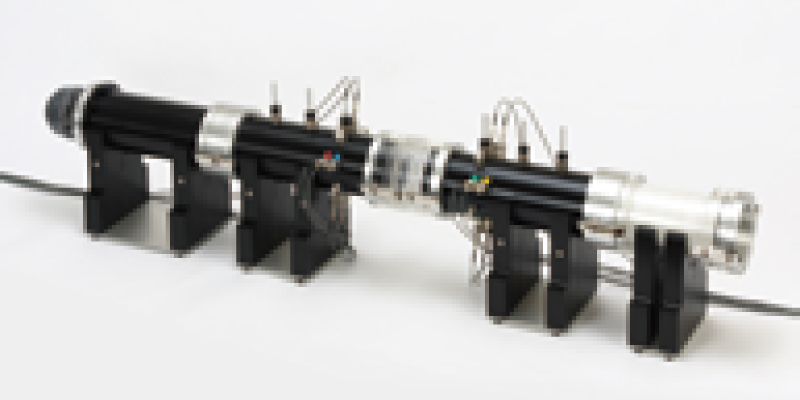

音響管(WinZac8)

垂直入射吸音率と

透過損失を測定します。

ドア開閉試験室

防音ドアの繰返し開閉試験を行います。

発売前の防音ドア試作品は必ず数十万回の開閉テストを行い、耐久性に問題がない事を確認します。

| 名称 | 音環境ラボラトリー『音ラボ』 |

|---|---|

| 所在地 | 岡山県岡山市南区海岸通2丁目5番8号 |

| 敷地面積 | 1,170㎡ |

| 延床面積 | 926㎡ |

| 設備 |

|

音とDAIKEN

- 1958

- 岡山工場でインシュレーションボードの生産開始吸音板レギュラー

- 1964

- 岡山工場でロックウール吸音板『ダイロートン』の生産開始

- 1982

- 岡山工場に「開発部 防音課」を新設本格的な音事業のスタート

- 1982-83

- 基幹商品の販売開始オトテン、オトカペ、遮音シート/マット、防音ドア、防音換気扇など

- 1985-86

- 防音床材の販売開始オトユカスペースH、オトユカフロア、DADシステム

- 1989

- 音事業が岡山工場から独立(防音事業部)

- 1991

- ホームシアター提案を開始「防音」、「音響」に「創音」を加えた新コンセプト

- 2011

- コンセプトに『快音』を追加

- 2016

- 公共・商業施設向け本格対応開始OFF TONE マグネットパネル、OFF TONE クリアパネル

- 2023

- 『サウンドマルチルーム』の提案を開始

R&Dセンターに音技術研究室を新設

- 2025

- 『音ラボ』始動