入園、入学、就職!新生活に合わせた指定席作り

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。

新入学はお片付けを教え込むチャンス!使いやすく散らからない収納術

いよいよはじまる新生活。

特に新入学の小学1年生は、教科書、ノートにペンケース、そしてランドセルなど、これまでなかった道具がたくさん増えます。お子さまに、「使いやすく散らからない収納の術」を教えてみませんか?

新生活にわくわくしているこの時期はチャンスです。子どもでもきちんと収納できるようにするには、いくつかのポイントがあります。ここでは新小学1年生の女の子の部屋を例に、ひとつずつ確認していきましょう。

指定席をつくれば子どももカンタン!

収納上手のはじめの一歩は、指定席に「戻す」ことです。子どもにとって、指定席を「決める」ことはムズカシイですが、お母さんが決めてくれた指定席に戻すことなら頑張れます。散らかし放題の子どもに「片付けなさい(怒)」と叱っても、何をしたらよいかわからず子どものアタマの中は「?」になってしまいます。まずは、指定席を決めることからはじめましょう。

指定席を決める姿を子どもに見せよう!

「ランドセルは毎日帰ったらスグにココに置こうね。」「宝物のレターセットは使い終わったら2段めの引出しにしまおうね。」いつ(when)何を(what)どこに(where)片付けるのか、ひとつずつ子どもに教えましょう。この時に、どうして(why)この場所に決めたのかも付け加えるとGOOD。理由が分かれば子どもも理解しやすく、指定席を一生懸命守ろうとしてくれます。

-

新生活を楽しく過ごすために、 子どもでも簡単「指定席方式収納」 -

ここまでのポイントをまとめましょう。

★新生活が始まる「春」は収納ルールを決めるチャンスです。

★子どもにもカンタン!指定席方式の収納をはじめましょう。

★指定席を決める姿を子どもに見せて、理解を深めてもらいましょう。

それでは具体的な内容に進みましょう。

生活のリズムと動線に寄り添う収納を。

-

片付けたくなる、子どもの為の空間 「学習ロッカー」 -

学校から帰ってきたらどこで宿題をしていますか? 入学に合わせて用意した学習机で勉強しているのなら是非引き出しごとにエリアを分けて指定席をつくってあげてください。 小学生になったからといって1人で勉強するとは限りません。リビングや母親の目の届く範囲で勉強させているなら、部屋の一角に幼稚園の ロッカーのような場所を用意するのも良いでしょう。 宿題を終えて翌日の準備をする子どもが1人で取り出しやすく片付けやすいよう、一か所にまとめ無駄な動きを省いてあげましょう。

3つのエリアで使いやすい収納を。

【毎日使うエリア】【ストックエリア】【宝物エリア】の3つに分けることで使いやすく、散らからない収納に。

-

ランドセルの指定席を決めれば 出しっぱなしがなくなります。 -

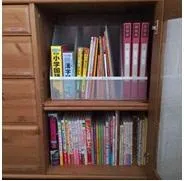

【毎日使うエリア】には、ランドセルや教科書・ノート・プリント類、筆記用具など主に学校で毎日使うモノを収納します。 ランドセルは毎日使う上に、大きくて場所をとるので指定席を決めることが大切です。毎日のことだからこそ子どもが帰ってきたら自然にそこへ置けるよう、置きやすいところを用意してあげましょう。ランドセルの横に図書館で借りた本などの置く場所を作ってあげると忘れ物防止につながります。

-

取り出しやすく立てて収納。 翌日の準備が捗ります。 -

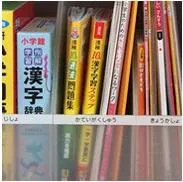

教科書やプリント類は立てて収納します。

モノの出し入れが多く散らかりやすい場所なので、書類ケースや引き出しの仕切りなどを使って「教科書・ノート類」「プリント類」「家庭学習教材」など細かくエリアをわけ、戻しやすくしてあげましょう。

-

筆記用具をストックと分けて収納することで、使いやすくなります。 -

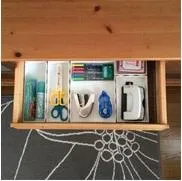

プリントをファイルに綴じる為に必要な穴あけパンチや、はさみなど使用する頻度の高い筆記用具もこのエリアに収納します。

引き出しの中でぐちゃぐちゃにならないようスペースを区切って使いましょ う。ケースの下に滑り止めシートを敷くと引き出すたびにモノが動かなくなるのでお勧めです。

-

ストックエリアがあれば補充が簡単。

急に子どもに言われても慌てることはありません。 -

【ストックエリア】には筆記用具のストックの他、学校へ持っていくために集めている空き箱や長期休みに持ち帰って来たモノを収納します。

名前入り鉛筆を用意したり、お祝いで筆記用具をいただいたりと新小学1年生はストックが多くなります。そのため日常的に使用する筆記用具とはわけて収納しましょう。

分けて収納すれば残量も管理しやすくなります。

-

散らからない収納に大活躍な「空きスペース」 -

夏休みなどの長期休みには、今まで学校に置いてあった絵具セットやのり・色鉛筆など沢山持ち帰ってきます。また授業で使う空き箱などを集めることもあり、思っていた以上に置く場所に困ります。

それならはじめから「空きスペース」を作るのはどうでしょうか。この「空きスペース」があるのとないのとでは、散らからない収納にグッと差が出ます。

-

勉強に集中するためにも、大切な宝物は学習用品とは分けて収納。 -

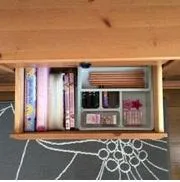

【宝物エリア】にはレターセットやシールなど大切なモノを収納します。

学習には関係ありませんが「宝物エリア」も必要ならば作りましょう。

実は大切なモノほど、どんどん増えていきます。

「勉強に使うモノではないけれど大切なものだからこの引き出しにしまおうね」と理由を伝えれば、机の上が宝物であふれることはありません。

ラベリングをして誰もが分かる収納を。

-

ラベル表示でこどもでも簡単に出し入れできます。 -

幼稚園や保育園で小さい子どもでも間違えることなく1人でモノの出し入れが出来ているのは、名前やシールなどのラベルが貼ってあるからです。

何をどこに片付けるのか一目で分かれば子どもも戻しやすく、そして散らからない収納へとつながります。モノの内容を表示し指定席に戻しやすい環境を作ってあげましょう。

収納を見直すことも大切です

-

ラベルの色を変えれば、インテリアの雰囲気にも合います。 -

指定席へ戻す習慣がつく頃になると「教科書はココにある方が取りやすい」「宝物エリアはもっと広い方がいい」など子どもの意見が出てきます。

使いやすく散らからない収納にするために、子どもの意見を取り入れて収納を見直してみましょう。

増えてしまったプリント類や教材なども「何ヶ月分だけ」とか「このボックスに入る量だけ」などルールを決めて不要なモノは処分しましょう。