リビング学習はいつまでできる?

リビングと子ども部屋

それぞれの使い分け!

リビング学習をやってみたい!と考え始めた人が一番気になるのは、

リビング学習をやってみたい!と考え始めた人が一番気になるのは、「何歳までリビングで勉強してくれるのだろう?」「すぐにやめてしまわない?」ということだと思います。

また、子ども部屋を作るかどうか・子ども部屋にも学習机を設置するか、と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

このページでは、子どもの成長に合わせた勉強場所についてご紹介していきます。

リビング学習は

何歳までできるの?

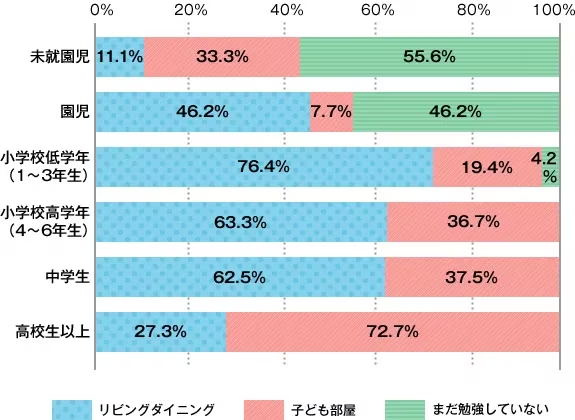

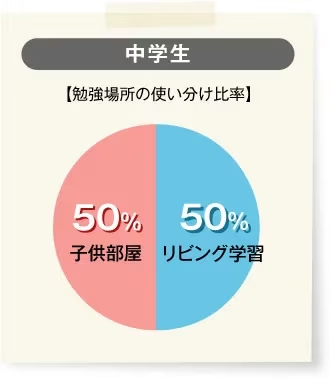

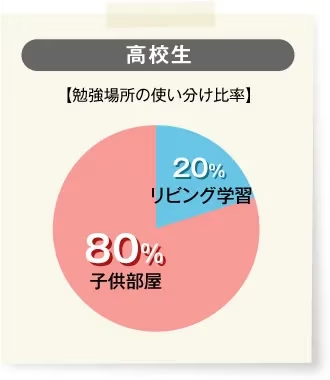

【子ども部屋がある方】お子さまが勉強や宿題をする場所は主にどこですか?

世代別

引用元:ノムコム with Kids「子ども部屋についてのアンケート」(2015年)

ノムコム with Kids「子ども部屋についてのアンケート」(2015年)では、

・小学生低学年は、8割近くがリビング・ダイニングで勉強をしている。

・高学年、中学生も6割はリビング学習。

・高校生になってようやく自室が上回る。それでも3割はリビングで勉強。

という結果が出ています。

小学校高学年や中学生になったからと言って、すぐに自室で勉強に切り替えるわけではないようです。

リビングに向いている勉強、

子ども部屋に向いている勉強

リビング学習

親が子どもを見守りやすく、質問にもすぐ答えられる。

子どもにとっても安心感があり、勉強の習慣づけや集中力UPに。

毎日学校から出される宿題や課題

塾や通信教育の教材取り組み

質問が発生しそうな苦手科目の勉強

子ども部屋

一人で静かに考えることができる。

家族に邪魔されずに物事に取り組める。

本を読む

道具が散らかりやすい、絵や工作

暗記科目の勉強

成長に合わせた

勉強場所の使い分け提案

リビング学習メインで親が見守り、

毎日の勉強習慣をしっかりとつける。

勉強は基本リビングで行い、親が見守るようにします。この段階で「帰ってきたらまずランドセルの中身を出す」「宿題を机の上に出す」など、勉強の習慣化を子どもと一緒に取り組んでみましょう。ただ、工作などはリビングでやると汚してしまったり、都度片づけをしないといけなくなるため、子ども部屋があるご家庭では自室でさせてあげてもいいでしょう。

まだまだ小さいうちは1人きりは寂しいもの。自室にいる時も、部屋のドアを開けておいてあげるなど、家族の気配が感じられる工夫をしておきましょう。

徐々に子供部屋も活用し、

親が見守りながらも、子ども自身で選べるように。

そろそろ勉強内容が難しくなってくる年代。「毎日の宿題はリビングで」と決めておき、あとは子どもの自由にさせてあげてもいいでしょう。平日はリビング、休日は自室…などルールを決めてみても◎。低学年より勉強量も増えているはずなので、今何を学んでいるのか、つまずいていないかなどは見守ってあげたいですね。

オンライン授業などの影響で、PCやタブレットを使い始める場合も。まだ一人で管理は難しいので、端末を使う場合はリビングで!などルールをしっかり決めてあげましょう。

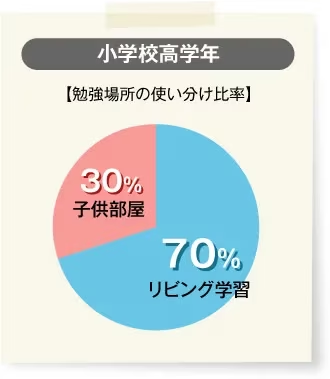

リビング学習5割、子ども部屋5割と半々に

勉強内容に合わせてフレキシブルに勉強場所を変える。

ここまでリビング学習を続けてきたご家庭なら、帰宅してからの勉強習慣はしっかりとついているはず。日々の宿題はリビング、テスト前の暗記科目は自室に…など気分転換も兼ねて勉強場所を選ばせてあげるといいですね。スマホを持たせる場合は、使う場所や時間のルールを決めて。

思春期で自室にこもりがちな時期ですが、リビングで勉強をしている時は合間に学校の様子などを聞いてみてください。不足しがちなコミュニケーションを補うチャンスです。

リビング学習2割、子ども部屋8割

本人の希望を聞いて、リビングでも引き続き勉強習慣を。

いよいよ自室での勉強に切り替えるご家庭が増えてきますが、もし本人が望むのであれば引き続きリビング学習も続けていいでしょう。実際、大学生までリビングで勉強させているというご家庭もたくさんあります。受験でナーバスになりやすい時期でもあるので、子どもが悩んでいる時はそっと声をかけてあげてください。

兄弟がいるご家庭は、受験のストレスで双方がイライラしてしまうことも。家族みんなで勉強場所について話し合ってみてください。

リビング学習デスクは

しっかりとしたものを

年齢によって頻度は変わってきますが、長ければ10年以上リビングで勉強を続ける場合もあります。

そのためにも、「リビング学習デスク」はしっかりとしたものを選んであげたいですよね。

ここでは、子ども目線での使いやすさと、しっかりとした耐久性にこだわったリビング学習デスク「MiSEL」についてご紹介します。

勉強場所は、子どもの特性や希望に合わせてフレキシブルに整えてあげることが一番。

まず小さいうちは親が見守れる範囲で勉強させ、勉強の習慣がついてきたら本人の希望を聞いてあげるとうまくいくはずです。